— 文化客厅系列活动回顾 —

No.42

俄罗斯诗歌

普希金并不是孤独的太阳

我并不为你们去祈祷幸福,

我祈祷的内容远比幸福高尚。

“只要这世界上还有一位诗人在歌唱,我的名声将得到传扬……因为我在残酷的时代歌颂过自由。”

——普希金《纪念碑》

诚如普希金所言,提起俄罗斯诗歌,我们的脑海中总会浮现出他的名字。普希金因其天才般的语言与创造力,被后世奉为“俄罗斯诗歌的太阳”,其生活的时代也被看作俄罗斯文学的黄金时代。别林斯基曾在《一八四〇年的俄国文学》中称:“正是从普希金开始,才有了俄罗斯文学”。

不过俄罗斯诗歌之所以为世人瞩目,绝不是只有一个普希金就能做到的,跟这颗太阳一起闪耀的,还有不少光亮度与之接近或稍微暗弱一点的诗歌星星。

汪剑钊说,人类是上帝为这个世界而创作的一部史诗,每个人都是其中的片段。但在大部分时间里,这些片段都处在一种被遮蔽或自我沉睡的状态。因此,诗人的任务就是唤醒每个人身体内部的诗性,激活里面的诗细胞,让它们共同参与神圣的创造,走向最后的完满与辉煌。

俄剧《 叶卡捷琳娜大帝:崛起》剧照

在俄罗斯这个盛产诗人的国度,比诗人更多的——还是诗人。

新京报·文化客厅NO.42,我们联合北京外研书店,邀请到诗人、翻译家汪剑钊,为大家解读俄罗斯诗人的爱与夜,共同欣赏那片璀璨的诗歌星系——

整理撰文 | 崔健豪

编辑 | 吕婉婷 排版 | Cassie

校对 | 薛京宁

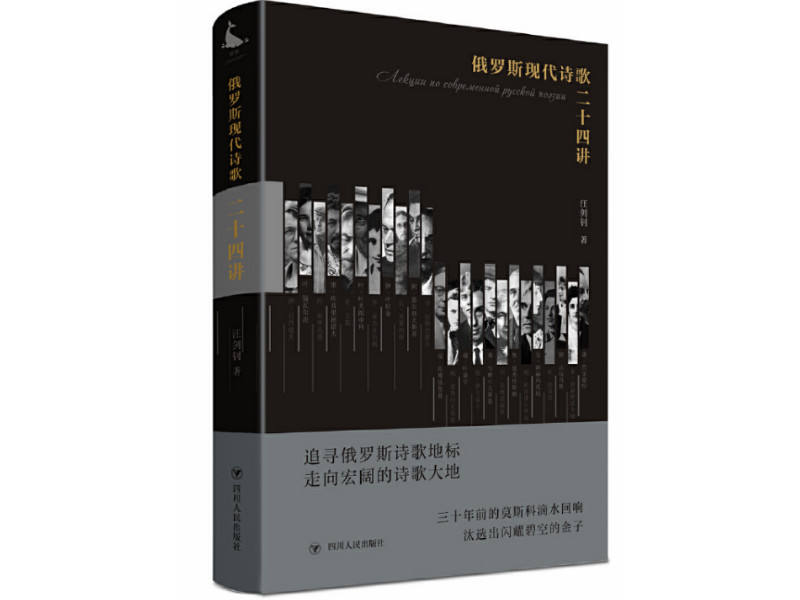

《俄罗斯现代诗歌二十四讲》,汪剑钊著 | 四川人民出版社 2020年05月版

汪剑钊

诗人、翻译家,北京外国语大学外国文学研究所教授,博士生导师,北京大学中国诗歌研究院研究员。出版有著译《中俄文字之交》、《阿赫玛托娃传》、《诗歌的乌鸦时代》(诗文自选集)、《俄罗斯黄金时代诗选》、《俄罗斯白银时代诗选》、《二十世纪俄罗斯流亡诗选》、《茨维塔耶娃诗集》、《没有主人公的叙事诗——阿赫玛托娃诗选》、《我把绝望变成了一场游戏 ——格·伊万诺夫诗选》等四十余种。

理智无法了解俄罗斯

对于她,你只能信仰

汪剑钊认为,正如中国诗歌史上存在着“豪放派”和“婉约派”一样,普希金、莱蒙托夫、涅克拉索夫等诗人关注现实,针砭时弊,介入社会,逐渐形成了一个慷慨激昂的诗歌传统;而与此平行延伸着发展的,还有另外一条线索——“纯艺术”诗歌。其用语多蕴藉清丽,重视结构与音律,在写景造物上多体现为工笔式的精镂细刻,呈现出婉曲、含蓄的韵致。

俄罗斯婉约派的开端可以追溯到丘特切夫。在汪剑钊看来,这是一个比普希金更为复杂、更为神秘的诗人。他以其超前的现代意识,对欧洲浪漫哲学的把握,对人性洞烛幽微的省视,以及与对人性洞察相匹配的艺术技巧,完成了对语言的创造性组合,将俄罗斯诗歌带到了又一个奥林匹亚山。

费多尔·伊凡诺维奇·丘特切夫(Fedor Ivanovich Tyutchev,1803- 1873),19世纪俄国著名抒情诗人,留有《丘特切夫诗集》。诗人费特曾说:“这小小的一本书,在分量上胜过多卷的文集”。

丘特切夫描写曙光,“被曙光惊醒的世界/恰似一只小鸟/猝然一抖”;他赞美初春的新绿,“噢,最初的新绿之美得到过阳光的洗涤/带着它们新生的绿荫/我们能听得到它们的气息/而在漫山遍野的绿丛中/你找不到一片枯死的叶子”。

丘特切夫有一首四行诗:

“理智无法了解俄罗斯,

普遍的尺度难以丈量:

她一种特别的气质

——对于俄罗斯你只有信仰。”

汪剑钊觉得,这似乎也是一把走进他的诗歌宫殿的钥匙。对于丘特切夫这样的诗人,理智往往束手无策,读者需要做的也“只有信仰”。

而论及“纯艺术”诗歌,便不能不说费特。诗人费特的写作较多涉及的是一些永恒的主题,自然、爱情与艺术。他期望构筑“迷人的神话”,诗歌往往词句优美,具有强烈的旋律感。柴可夫斯基认为:“费特在他创作中的最好时刻,已经越出了人们给诗歌规定的界限,大胆地跨进了我们的领域。与其说他是一名单纯的诗人,倒不如说他是诗人音乐家。”

费特·阿法纳西·阿法纳西耶维奇(Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич,1820-1892),19世纪俄国“纯艺术派”最具代表性的诗人之一。

与费特的音乐性相匹配的,还有绘画所具有的立体感。他善于捕捉瞬间的印象,其创作的风景诗在精致的刻画中所呈现的深邃旷远,曾得到列夫·托尔斯泰的高度赞赏。

费特有一句名诗:“只有歌才需要美的存在,而美啊,连歌都不需要。”从中便可看出他对美的倾心,以及由此滋生的信心与骄傲。

或许正是诗中所蕴含的迷人旋律打动了不少作曲家,以至于一时间造成了谢德林所描述的——整个俄罗斯都在吟唱费特的抒情小调的状况,甚至有读者声称:“谁不喜欢费特,谁就不了解诗。”

白色的夜,红的月亮

“白色的夜,红的月亮,在蓝天里浮现,美丽的幻影在徘徊,倒映在涅瓦河面。我从梦里预见到充满了秘密的思想。你们可蕴含着吉兆,红的月亮,静的喧嚷?”

—— 勃洛克《白色的夜,红的月亮》

汪剑钊回忆,当他大学二年级第一次读到勃洛克的这首作品时,就感受到极其强烈的刺激,仿佛心脏被突然扎了一下,而那时的场景也一直印刻在他的脑海里——

“刚借到这本诗集后,来到校园草坪前,头顶虽然是蓝天、白云和灿烂的阳光,面前是碧绿的青草和不知名的一些粉红小花,周围还有不少同学或者在潜心阅读或者在聊天,有的人也在晒太阳。但是,我的脑海里浮现的却是另外一幅场景,蔚蓝的天空,因为血红的月亮在漂泊,映照着夜的那种惨白、无常与神秘。”

汪剑钊表示,勃洛克在“黑夜”“银月”的常识之外, 指出了一种新的可能,由纯洁的语言之光中透现了一种反常的陌生化效果。诗的末句由“红的月亮”带出了“静的喧嚷”,由音节的稍许变化,把两个对立的单词糅合到一起,形成了一个特殊的意象,引起了一种全新的审美感受。

而这种极具震撼力的感受、充满悖论的词语组合,也使汪剑钊从充满唯美主义情愫的文学,转而开始向现代主义的美与联想探索。

勃洛克生活的19世纪90年代到20世纪20年代,被哲学家别尔嘉耶夫称为“俄罗斯文艺复兴阶段”。而它的另外一个命名,就是“白银时代”。

日内瓦大学的文学史专家乔治•尼瓦(Georges Nivat)教授曾发表过这样的看法:“从今天的观点来看,俄罗斯的白银时代恰好是诗歌真正的黄金时代。”

象征主义是白银时代影响最大的一个流派,而勃洛克则是俄罗斯象征主义的集大成者。

亚历山大·亚历山大罗维奇·勃洛克(Александр Александрович Блок, 1880-1921),生活在一个新旧交替的时代,马雅可夫斯基曾说:“勃洛克代表了一整个诗的时代,一个不久前结束的时代。”

他少年成名,1903年因出版了诗集《丽人吟》而蜚声文坛。在这本集子里,勃洛克把自己纯洁而又深沉的感情附于一个神秘朦胧的女性形象,像一名僧侣和骑士似的膜拜她。爱情上不堪承受的痛苦,理想的破灭和希望的难以实现带来的懊丧,在这里得到了灵的超脱、美的升华。

这些诗篇以其“道德的纯洁、内心世界的晶莹与感情上的真诚和崇高吸引着读者”,直到今天,仍然深受俄罗斯人的喜爱。他们认为,在“易朽的物品”中永远不会有勃洛克的诗,因为它们“不服从易朽的规律、腐烂的规律”。

诗歌是维持生命的一种呼吸

汪剑钊介绍道,1922年夏天,俄罗斯境内发生了“哲学船”事件。当局驱逐了将近一百余名旧俄知识分子,目的是为了“净化”俄罗斯大地的精神空气。这个名单中有哲学家、社会学家、历史学家、语言学家、作家等等。这些知识分子连同此前移居国外的一大批文化界人士,合流成为俄罗斯侨民文化的精英阶层。

知识分子的出走和被驱逐,对俄罗斯本土文化而言是一个巨大的损失,但对整个世界文化则是另一种意义上的幸运。形式主义诗学、神学存在主义这些在20世纪影响深远的理论,因此而得到了传播。

对这些侨民诗人来说,诗歌不仅是语言的艺术,而且是一种倾诉,一种祈祷,一种生存方式,在某种程度上,甚至是维持生命的一种呼吸,这使得他们的诗歌较少功利的目的,而更多地体现为至情至性的流露。而流亡异国的处境,使得他们在体验了生存的尴尬之后,意外地拥有了继承多重文化的优势和可能。

在这些诗人中,格奥尔基·伊万诺夫被称为“俄罗斯侨民诗歌第一人”,其创作具有很强的存在主义特征,作品以精美的艺术形式昭示了现代人生存的复杂性和丰富性,上承俄罗斯白银时代的文化精神余脉,下开世界性的后现代主义文学的先河。

侨民文学的评论家古尔称,伊万诺夫“是一名比法国人超前多年的俄罗斯存在主义诗人”。他在诗中声称“我把绝望变成了一场游戏”,精神形象与加缪笔下的西西弗如出一辙。

俄剧《 叶卡捷琳娜大帝:崛起》剧照

无独有偶,在俄罗斯本土也存在着与格奥尔基·伊万诺夫怀有相似追求的诗人,例如著名导演安德烈·塔尔科夫斯基的父亲阿尔谢尼·塔尔科夫斯基。

从风格上来讲,塔尔科夫斯基属于俄罗斯抒情哲理诗的传统,关于自然与人生的思索,构成了他艺术世界的重要元素。在塔尔科夫斯基的心目中,自然就是一个“斯芬克斯”,人类可以不断地猜测,不断去接近,但不可能彻底地认识,更谈不上什么征服。

那么人类应该如何与自然相处?塔尔科夫斯基选择的方式是与自然进行对话,在对话中达到与自然的和谐相处。面对生与死的话题,塔尔科夫斯基的思考也极具启发性,他说:“只要我还没死,我就是不朽。”

21世纪的俄罗斯:

比诗人更多的——还是诗人

1991年的苏联解体是一个划时代的事件,它在俄罗斯知识分子心里所引起的反响不啻一场十二级的大地震;其中,欢呼者有之,叹息者有之,沮丧者有之,冷静旁观者有之,诅咒者有之……与此同时,俄罗斯诗坛也进入到一个更为多元、复杂和丰富的格局。

汪剑钊称,如果将生活比作一本大书,那么,它通常应该由许多个重要的章节和段落组成。而在这些重要的段落里,总是或隐蔽或醒目地栖居了一部分作为核心存在的关键词。就某种意义而言,诗人的工作就是对散落在各处的关键词的寻觅。

而在这方面,俄国诗人艾基的写作无疑提供了最好的例子。

艾基的诗歌多半以极简的形态呈现,通过虚词的连缀,在每首诗中嵌入钻石般的关键词,如“寂静”、“雪”、“树”、“玫瑰”、“死”、“梦”、“路”、“田野”、“时间”,等等。借助这些关键词,诗人细心、虔敬地捕捉世界悄悄蠕动的踪迹,于寂静深处听到生活的喧嚣,在一花一草一叶中看到阳光与朝露,在田野的开阔中想到生命之路的延展。

在格律体占主导地位的俄国诗坛,艾基写作的另类特征十分明显。除上述特征外,他也一直坚持自由体的写作,他认为:“诗的节奏和韵律发自一首诗内在结构的需求,只有在必需时,这些外在形式的东西才能变成某种意义上的反叛。但一般来讲,韵律总是束缚思想、与自由相悖的。”他渴望在形式上创造最自由的状态,以对抗一切专制的束缚,哪怕是仅仅来自语言的暴力。

汪剑钊表示,回顾新俄罗斯这二十多年的发展,我们可以发现,俄罗斯诗歌依然参与着世界诗歌的发展。一部分坚持本土意识的传统诗人继承了前人的衣钵,延续着押韵的沉思;另一部分诗人则倾向于西方化的道路,尝试着自由的书写和言说,在他们的作品中,随处可以看到碎片化、戏谑化、反讽、互文性等后现代主义的元素。

汪剑钊回忆,他在访学莫斯科大学期间,曾常与当地的俄罗斯诗人来往。一次,他向一位诗人询问当代俄罗斯诗人的状况,那位诗人说:“怎样的生活状态?写,然后喝,喝,然后写。”汪剑钊说,这个回答起初有点出乎他的预料,但仔细一想,这的确就是俄罗斯诗人了。

电影《布达佩斯大饭店》剧照

整理撰文 | 崔健豪

编辑 | 吕婉婷 安也

排版 | Cassie

校对 | 薛京宁