29年前,22岁的杨明,经村委会推荐,参加了乡里的兽医培训,成了一位乡村兽医。那个年代,兽医是乡里很“吃香”的职业,虽不是公职人员,但每天有1块钱劳务补助,为禽畜打防疫针等,还有额外的收入,是村里人羡慕的职业。

29年后,杨明的工作多了不少,包括春秋两防,防疫知识普及、打防疫针,每个月要做每户人家养殖禽畜数量、健康状况报表,还有季度报表、年度报表,还不算遇到流行性的疫情时,突然增加的工作量。但是,和工作不匹配的却是停滞不前的收入。现在,杨明已经51岁了,劳务补助还是1天1块,一年360元,直到三四年前,多了一个“年终奖”,1000块钱。

好在不久前,农业农村部发文,再次提到了乡村动物防疫队伍建设,要求采取有效措施稳定基层机构队伍,充分发挥执业兽医、乡村兽医作用,建立健全动物防疫体系。对于几乎被边缘化的乡村兽医来说,政策的发布无疑是一个好消息,只有获得更多关注和支持,他们的工作才能被更多的人“看见”。

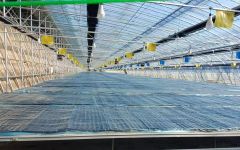

牧场里的牛,在我国,中小散户养殖仍占有非常大的比重,对他们来说,依然需要乡村兽医。新京报记者 王颖 摄

现状:愿意当乡村兽医的人越来越少了

2020年9月29日,农业农村部相关负责人表示,取消“乡村兽医登记许可”事项,改为备案。10月15日,农业农村部网站发布《关于做好取消乡村兽医登记许可后续有关工作的通知》,《通知》规定可备案的四种条件,与2019年1月1日施行的《乡村兽医管理办法》中规定的“登记条件”相同。

这不是国家职能部门近期发布的唯一和乡村兽医相关的文件。事实上,就在9月30日,国务院办公厅发布的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》中,就明确提出要建立健全动物防疫体系,具体措施包括落实动物防疫主体责任;加强动物防疫队伍建设,采取有效措施稳定基层机构队伍;充分发挥执业兽医、乡村兽医作用;保障村级动物防疫员合理劳务报酬等。

杨明更期待劳务报酬的提升,或者说,这也是许多低收入乡村兽医共同的期待。但真正要落实到自己身上,或许还需要一段时间。

杨明是一个西南边陲少数民族山村里的兽医,他所在的行政村,有2个兽医,每个人分片负责4个自然村的禽畜防疫、治疗等工作,主要任务就是防疫。

每年的春秋两季,是猪瘟、口蹄疫等禽畜疫病高发的季节,也是防疫工作的重点时间段,每一次防疫,杨明都要在山里来回奔波很长时间,他要定期一家一户地入户调查,同时宣传防疫知识,为禽畜打防疫针等。

杨明的常规工作,还包括月度、季度、年度的养殖情况报表。

“村里农户养殖的禽畜有问题了,随时打电话,随时要到,上级兽医站要数字报表,一次都不能缺。如果遇到紧急情况,上级会派防疫人员来,我们也要负责配合工作、提供养殖信息”。

这样的工作,他做了29年。在他刚刚从业的时候,乡村兽医还是村里“体面”的职业,需要村委会推荐才能去县城参加培训,但现在,已经没什么人愿意再做乡村兽医了,几乎是一个已经被忽视了的职业,“年轻人都出去打工了,没人愿意干这个”,他说。

困境:收入受制约,人才流失严重

和赤脚医生一样,乡村兽医也是特定历史时期的产物,是在人才匮乏时代通过特定渠道招收、培训的乡村禽畜医疗防疫服务人员。根据《乡村兽医管理办法》中的定义,乡村兽医是指“尚未取得执业兽医资格,经登记在乡村从事动物诊疗服务活动的人员”。

“乡村兽医主要有以前的土兽医、经兽医站培训的普通农民、自学兽医知识的农民等组成,他们之间也有区别,有些是自营的乡村兽医,有些是受雇于政府的村级动物防疫员”,河南某县一位动物卫生监督所的工作人员介绍。

改革开放之初,农户散养禽畜的数量快速扩大,医疗防疫人员缺口也随之加大,乡村兽医正是在那个时候开始快速增加的。

乡村兽医并非医疗体系或者农业体系中在编在岗的正式职工,甚至连编外的合同工都算不上,比如承担基层防疫工作的动物防疫员,他们实际上是政府雇佣的劳务人员,获得的补贴是劳务补贴,而非劳动报酬。

杨明所在的地区,因为经济不发达,乡村兽医补助一直较低。而且,因为是劳务合作,所以也没有退休金之类的养老保障,“村里有一位70岁的退休老兽医,和其他村民一样,只有农村养老金”,他说。

杨明的主要收入是种枇杷,他种了300多棵枇杷树,去年收入4万多,是兽医收入的10倍以上。

但即便是待遇相对较高的地方,也远不如同区域其他工作的收入。记者查阅到部分地区2018年、2019年村级动物防疫员补助发放的情况显示,大部分地方,乡村兽医每年的劳务补助在四五千元到七八千元之间,比如江苏射阳县,2018年劳务补助为4760元,天津市2018年劳务补助为4800元。

但仍有很多地方,村级防疫员劳务补助仍旧很低,如陕西蒲城县2018年度为1200元,福建南平市2018年将村级防疫员补助由原来的每月100元涨到150元,年度为1800元……

“在我国,乡村兽医体系,是动物防疫的基本体系,也是一个非常好的体系,没有这些乡村兽医,广大中小养殖户就很难获得防疫知识、防疫的必要措施也难以推广实施”,中国农科院北京畜牧兽医所研究员朱增勇说。

乡村兽医为我国基层动物防疫做出了巨大的贡献,但在过去很长一段时间,乡村兽医并不被重视,甚至一度被边缘化。朱增勇介绍,“2018年非洲猪瘟爆发之前的几年,我国禽畜疫病都比较稳定,这使得基层兽医受到的重视程度下降,一些地方待遇提升缓慢,甚至长时间没有提升,人员流失很严重”。

变化:两极分化,年轻人愿意自己干

除了劳务补助之外,乡村兽医其实还有另外一项收入,即出诊的收入,包括为禽畜治疗、打疫苗等。杨明告诉记者,每给一头猪打疫苗,他就会有4、5元的手续费,这是他个人的收入,在非洲猪瘟爆发前,他每年春秋两个季度能有700元至800元左右,全年能有1500元左右。但这两年,养殖户变少了,这份收入也随之缩水。

事实上,在非洲猪瘟爆发前,养殖户已经有了变少的趋势。杨明说,村里的年轻人大多出去打工了,留守的老人也不太愿意养猪养牛了。

此外,前些年生态治理导致的散户养殖减少,也影响着杨明他们的收入,“村里不让养猪养牛了,在村外盖了一个集体的养殖场,村民们可以免费使用,但养的人不如以前的多了”,他说。

更多规模化的养殖场,正在逐渐替代散户养殖,但养殖场一般都有自己的技术人员,即便在外面请兽医,也更愿意请正规机构的兽医,而不愿意请乡村兽医。

村民养的猪,但如今,规模化养殖场正在逐渐替代散户。新京报记者 王巍 摄

2019年,湖北某个山村中,35岁的白万坤,结束了在外打工的生活,回到了家乡。

白万坤此前在河南一家养殖场打工,并在那里学习了兽医技术,现在正打算考“兽医执业资格证”。回乡后,有朋友邀请他合办养殖场,对方出资金,他出技术。

他不打算做乡村防疫员,收入低,没有保障,不如打工,更不如自己创业。他有技术,创业显然是一条更适合他的道路。

白万坤告诉记者,几乎所有的养殖场,都是自己做防疫和治疗,他们的养殖场也是如此,尤其是防疫,“一般不会让外面的人进来,因为会增加感染的风险”。

因为有技术,也会有其他村民请白万坤帮忙给自家的禽畜治病、打防疫针等,但白万坤一般不会“出诊”,“如果我有合适的药,我会给村民,让他们自己给禽畜打针或喂药,或者告诉他们治疗的方法,让他们自己治,这样也是为了防止互相感染”,他说。

除了人才流失之外,年龄结构老化、技术更新缓慢也是乡村兽医体系面临的问题之一。朱增勇说,“当前留下来的乡村兽医,一来老龄化比较严重,二来知识结构老化、技术也比较落后,畜牧兽医技术更新换代非常快,永远都有新的知识要学,有新的技术要掌握,他们所具备的技术、知识,部分已经和时代脱钩了”。

对策:专家呼吁立法保护乡村兽医权益

“生物安全涉及整个畜禽生产体系,在这个体系中,基层兽医是非常重要的一环,一个良好的基层兽医体系,是一定区域内生物安全最重要的保障之一”,朱增勇说,“在禽畜疫情防控中,单个的兽医、养殖场是远远不够的,在一个区域中,影响疫情传播的因素有很多,因此需要联合防控、落实主体防疫责任,各方面都要做好,比如屠宰,乡村兽医还承担着农村中小养殖户出栏检疫的责任,但因为人员、技术力量薄弱,这方面的工作难度还是很大的”。

如何加强乡村生物安全?朱增勇认为,增强乡村兽医的队伍建设,是很好的方式,“在欧盟、美国,基层社区畜牧兽医体系相对完善和健全,每个社区都有社区兽医官,兽医官的权力很大,而且是经过法律许可和保护的。比如,非洲猪瘟疫情前期一般采取的是疫点一定范围内全部扑杀的方式,但他们则是定点扑杀,周边有一个疫情缓冲区,在这个缓冲区中,经过社区兽医官核准的禽畜,是可以运输的。”

朱增勇认为,我国当前也需要从法律上完善基层兽医体系,制定更完善的条文规章并明确乡村兽医的权益和责任,更好发挥乡村兽医在基层生物安全中的作用,“尽管这几年来,我国规模化养殖企业增加迅速,但总体而言,中小散户养殖仍占有非常大的比重,我国目前有2000多万个养殖主体,其中有很大一部分是中小散户,他们不可能像大型养殖场那样,自己培养兽医人才,或者自己学习兽医技术,也很难请到执业兽医,乡村兽医仍是他们保障禽畜健康、安全的首选。因此,我们一方面要加强养殖主体的防疫责任,另一方面,也需要强化基层兽医体系,通过保障乡村兽医权益、吸引人才等多种形式,建立一个更好的生物安全环境”。

(文中部分受访者为化名)

新京报记者 周怀宗

编辑 张树婧 校对 危卓