时隔5个月,“西城大爷”唐敬之和流调医生乔富宇摘下口罩“坦诚相见”。

6月11日,唐敬之确诊新冠肺炎,当时在近两月没有新增病例的北京掀起巨大关注,通过连夜流调,乔富宇和同事问出了新发地这一地点,为北京之后的疫情防控提供了关键信息。

直到现在,唐敬之对于自己的确诊还感到不解——在新发地,他只停留了20分钟。“这个病毒太狡猾”。北京刚出现病例时,他还不觉得严重,上药店看到口罩被疯抢,有些不以为然。直到6月10日深夜,接到医院复查通知、看着发热门诊的门在眼前关上,心里“咯噔”一下,知道坏了。

症状最重时,胸口像被堵住了,空气仿佛吸不进肺里,他曾一度悲观地想,自己恐怕过不去了。给他带来勇气的是医生,有的握着他的手给他打气,有的安慰他挺过这几天就没问题,有的每天都来病房探视,希望他“第一个入院,第一个出院”。

身边人没有感染是最让唐敬之欣慰的事。他被隔离后,疾控人员将他家中彻底消毒,孩子学校的老师主动提供心理疏导,家长自掏腰包买了菜送到家门口,他深为感激。康复后,有医生告诉他,你的血就是其他患者的救命药,他就捐献了200毫升血浆。

当下,唐敬之最大的心愿是疫情早日过去、生意回归正轨,他要邀请乔富宇去自己的餐馆小酌。

对话现场。摄影/新京报记者 周博华

对话现场。摄影/新京报记者 周博华

对话嘉宾:

“西城大爷”唐敬之:北京新发地疫情首例确诊患者

乔富宇:西城区疾病预防控制中心主管医师,在唐敬之确诊当日参与了流调工作

“西城大爷”一直不相信自己会感染

唐敬之:(6月)6日我发了高烧,最多烧到过将近40℃,给我烧傻了都。生病前我其实没把它当回事。

乔富宇:今年二三月份疫情刚暴发时,你觉得它不会波及自己?

唐敬之:对,因为我觉得自己防控得挺到位,公交车几乎不坐。6月份突然确诊,当时确实接受不了这事实。治疗过程中,其实也想过自己可能不行了,挺悲观的。听说我不是(新发地聚集性疫情)第一例?

乔富宇:可能有另外病人出现症状相对较早,但是被发现的比较晚,你是第一个确诊的,也是最早拉响警报的。

3小时连夜流调 找出“新发地”关键信息

乔富宇:我记得那个时候,咱们第一轮一起流调了三四个小时。你当时发着烧,三个多小时要不停地使劲地去想。我后来回忆这个过程,觉得有点像绞尽脑汁,你当时自己感觉怎么样?

唐敬之:我感觉,你一点点提醒,引导我把那么多天的细节想起来了。

乔富宇:你要回忆20天的行程,当时确实有几天挺难想起来。既往没有接受过这种调查的人,都很难一下子想得那么清楚,所以我们做了一个大大的表格,就跟填空题一样,每天填。

唐敬之:确实记忆有点模糊了那会儿。

乔富宇:6月1号有点想不起来了,想到你家孩子上小学,那天正好六一儿童节,对家长来说应该是挺重要的日子,你很厉害,我们一提这,你立马想起来了。

唐敬之:对,还是凭你的经验问出来的。

乔富宇:这是咱们双方努力的结果。之前我碰到流调很困难的病人,岁数很大,自己和孩子都说不清行程,也不用手机,很难用大数据查找信息。跟你的那晚我们收获很大,为后续锁定新发地争取了宝贵的时间。

唐敬之:到现在为止,新发地的源头找到了吗?确定了?还是冷链的?

乔富宇:没有一个特别明确的定论。

唐敬之:我一直没想通自己怎么感染的,在新发地停留的时间不超过20分钟。

乔富宇:你在新发地感染的肯定没错,其他场所全部是阴性。至于为什么停留时间那么短也感染了,还需要进一步认识。不管是冷链传播也好,还是封闭空间的气溶胶传播也好,都是在我们和新冠打交道这么久逐步了解的。

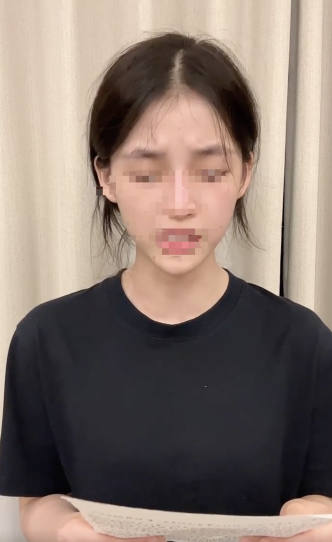

“西城大爷” 唐敬之。摄影/新京报记者 周博华

“西城大爷” 唐敬之。摄影/新京报记者 周博华

发病时觉得喘不上气 医生的触碰和安慰让人踏实

唐敬之:我是(6月)11日上午去的地坛医院,当时医院里空空荡荡的,因为北京已经将近60天没有本土病例了。护士围过来都特热情,问你需要什么。

第二天,北京中医医院院长刘清泉就过来看我,刘院长人特别好,给我把脉,身体接触,没有防备我,那会儿我觉得特别贴心。

紧接着新发地的商户就来了,病房里马上就忙活起来了。下午我去做CT,做完紧接着就去了ICU,之前都是低烧,那时候体温开始升高了。到了第三天,朝阳医院的童朝晖院长,宣武医院的姜利主任,还有我的主治医生王宇主任,都来了。

乔富宇:这都是国家级的大专家。

唐敬之:是。那会儿是我最难受的时候,胸口憋得慌,怎么都喘不上气儿。说句实话,我没想到这病这么凶险。

乔富宇:当时我们俩通过一次话,挺明显的,第一天调查时中气十足的,那会儿气息完全不同了,我想病情可能有点儿重了。

唐敬之:是,那会儿有点害怕了,说句实话,特害怕。当时在病房里有一个大夫,他穿着防护服,我不知道他叫什么,但应该特有经验,他经历过SARS,安慰我说没事,说17年前病房里呼吸机、高流量这些设备都是没有的,条件没现在好,还说最难受的时候是从第6天到后来十来天,这段扛过去就好了。后来我亲身体会,他说得真准,特别准。

从ICU出来,我就进入了康复期,王宇主任很关心我,天天来,给我调药、问诊,刘清泉院长和童院长也经常来。

乔富宇:特盼你早点出院。

唐敬之:是,是,特盼。希望我第一个入院、第一个出院。

乔富宇:当大夫的心就是这样。

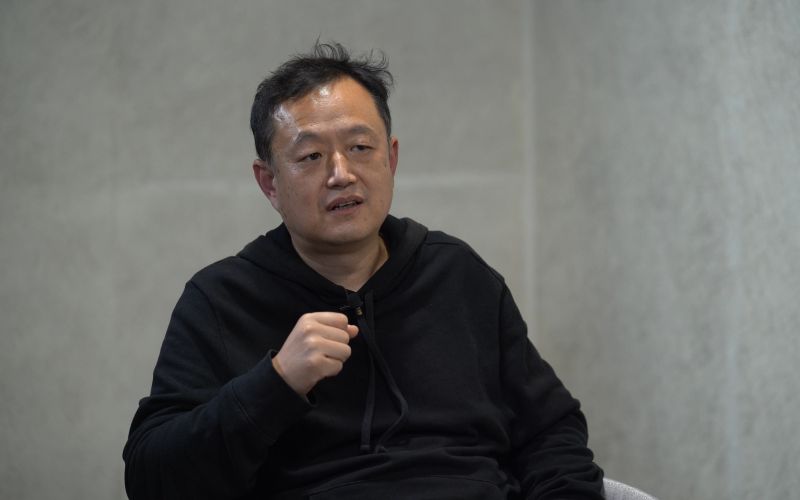

西城区疾病预防控制中心主管医师乔富宇。摄影/新京报记者 周博华

西城区疾病预防控制中心主管医师乔富宇。摄影/新京报记者 周博华

康复后 “西城大爷”捐献血液

乔富宇:刚确诊那会儿,你有没有感到压力或者顾虑?

唐敬之:早期压力还谈不上,那会儿我也顾及不到了,身体很难受。后来,我最担心的是爱人和孩子,怕他们也感染了。我孩子在育民小学,学校很贴心,校长亲自安排老师给做心理辅导。他们结束隔离后回家,家里都空了,没什么吃的,孩子同学的家长也不顾传染风险什么的,买了菜送到家门口。我们想着把费用给人家,对方也不要,到现在我都特别感动。

乔富宇:这就是雪中送炭。

唐敬之:真是,你看非亲非故的,等于社会给我们心理上物质上很大帮助。我的朋友也天天鼓励我,之前得过SARS的朋友也给我打电话,说没事,老唐你这身体没问题。

乔富宇:经历这次感染后,你对其他的市民有什么想说的吗?

唐敬之:还是得保持警惕,管住自己,少去人员密集处和通风不好的地儿。自己要锻炼,免疫力好了,即便感染好得也快。

得完这个病,我老觉得对社会好像有点影响,国家这么为我治病,我想回馈一点,出院以后也献了一次血,因为大夫跟我说,你的血对那些重症(患者)来说是药,我一听这话,义不容辞,肯定得献。

乔富宇:你对社会、对国家的责任心是非常难得的,是一个很好的表率。你在坚持各种卫生防控措施等方面也做得很好,是我们的典范。

唐敬之:这是我应该做的。其实这个病不可怕,除了发烧那几天有点天昏地暗之外,其余就像一个比较重的感冒。所以有发现自己不适,一定要第一时间去医院,让专业的人办专业的事,别自己待在家里头,这是最关键的。

疫情期间,疾控人员在现场开展工作。北京市疾控中心供图

疫情期间,疾控人员在现场开展工作。北京市疾控中心供图

流调医生眼中的自己:懂医学知识的社会工作者

乔富宇:你自己经营的餐馆现在生意咋样?

唐敬之:还行。等于停了大半年。

乔富宇:我觉得你的生活比较潇洒,我有时候挺羡慕这种自由。

唐敬之:你做这行业多少年了?

乔富宇:我是2004年开始工作的,这以前就在我们单位实习,经历了非典、甲流还有手足口病、2014年的埃博拉、2019年的鼠疫等等。这么多年经历下来,也看到了整个疾控体系正随着社会对公共卫生的需求飞速发展。

唐敬之:你们的工作也特辛苦,那会儿咱俩通话,你跟我说,两天还是三天没睡觉。

乔富宇:是有这么回事。后来我们总结了一下,那段时间就是疫情控制的黄金三天,哪怕不休息,也要把所有的关键的人、关键的地点和线索都找到,把所有的控制措施都做下去,疫情扩散的范围就比较清晰、比较小,可以等待后续成果。如果病例多了就不好分辨谁先谁后、谁是因谁是果。

唐敬之:你选择这个职业,自己满意吗?

乔富宇:到目前为止还算满意。好多时候,别人喊我医生,我说我们更像是一个懂医学知识的社会工作者。就是我不会看病,对吧?但是我对疾病有所了解,当群体出现了健康风险,我们可以提供专业策略去防止一些危害。

这次新冠疫情对于我们整个的工作体系来说,也是一个很大的锻炼。北京之所以能比较快速地控制住新发地疫情,是因为之前经受了千锤百炼,才有后面的这种成效。

“大爷这称呼怎么叫出来的,我也不知道”

乔富宇:很多人叫你“西城大爷”,你自己怎么想?

唐敬之:说句实话,(“西城大爷”的称呼)有点出乎我意外,因为我在我们家是老小,不可能当大爷。

乔富宇:我也不太习惯这个称呼,因为我觉得你中气十足,思维也很敏捷,我觉得这个称呼可能是因为大家印象更深刻。你喜欢吗?

唐敬之:还行。我觉得过个20年再用更合适,现在有点早。我儿子都说,怎么我爸成大爷了,特好奇。

(记者:疫情后最想做什么事?)

唐敬之:我想请乔医生到我那儿去吃顿饭,我们俩好好小酌一下。

乔富宇:得知你康复后,特别想找个时间跟你见一面,我觉得这也是一种机缘,我们共同为一个事情奋斗过,一起把它扛下来了。

我觉得通过这个经历也可以给更多人传递一个信号,只要大家同心同德抗击疫情,就能够得到一个很好的成效。

新京报记者 戴轩 摄影记者 周博华

编辑 张畅 校对 李世辉