雕塑,在中国长期以来被视为工匠末流之技,与绘画书法无法比肩而立。1915年,一部名为《中国雕塑史》的厚重著作诞生,将中国雕塑推上了举世瞩目的舞台。上千卷典籍文献穷尽心力的遍寻查找,几乎将宋代以前的中国雕塑史料一网打尽。数以百计的照片拓片,将读者引向了一个辉煌灿烂的中国雕塑时代。

这是世界上第一部关于中国雕塑史的著作,撰著这部巨作的,正是专题封面(见下图)右下角,那位伫立仰望龙门石窟力士雕像的中年男人。他身着长袍马褂,无论从哪个角度看都像是20世纪初典型的中国人。但他却是一位日本学者,名叫大村西崖。令人瞠目的是,他在撰写《中国雕塑史》时,尚未来过中国。这一年,大村西崖48岁,尽管他从未踏足斯土,但他早已将中国视为心灵上的故乡。在他成长的明治时代,正是日本高唱“脱亚入欧”声势最高之时,但他却宁可背道而驰,将目光投向隔海相望的中国,认定寻找日本乃至东洋文化的根源,就在古老的中国文明之中。

此书撰写的六年后,他第一次来到中国,带着虔敬之心与那些昔日只在照片上见过的雕塑一一会面。发掘它们被湮没已久的过往。1926年,他最后一次访问中国,赶赴甪直保圣寺考察被认为是唐代名手杨惠之雕塑的十八罗汉像。他的考察笔记《吴郡奇迹——塑壁残影》也成为他的遗著,1927年3月8日,大村西崖病逝。被他研究记录许多的中国雕塑,在20世纪动荡的岁月中,或风霜侵蚀,或横遭劫难,如今已经不复得见。正是他的著作,保存下了这些雕塑被发现时最动人的一瞬。

本文出自11月28日《新京报书评周刊》“塑壁心影:大村西崖与中国雕塑之缘”专题B04-05版。

撰文 | 李夏恩

“中国的书画书籍实在汗牛充栋,然而专门记录雕塑的书籍,或许是我浅见寡闻,还没有发现一本”。

当大村西崖在《中国美术史·雕塑篇》(即《中国雕塑史》)的自序开篇写下这句话时,自作谦逊的慨叹之余,心中或许还有某种如释重负的欣然之情。为了撰写这部著作,他已经耗费十数年时光遍览史料,搜求文献。长达两年的撰稿过程更是兀坐萧斋,几乎谢绝尘缘。初稿完成后,他又遍访藏家硕学,请益增删,再度易稿,最终才在1915年4月克成付梓。“时闻流莺之婉转,终了活字之校正”,倏忽之间,顾影自视,自己已然是年将半百了。

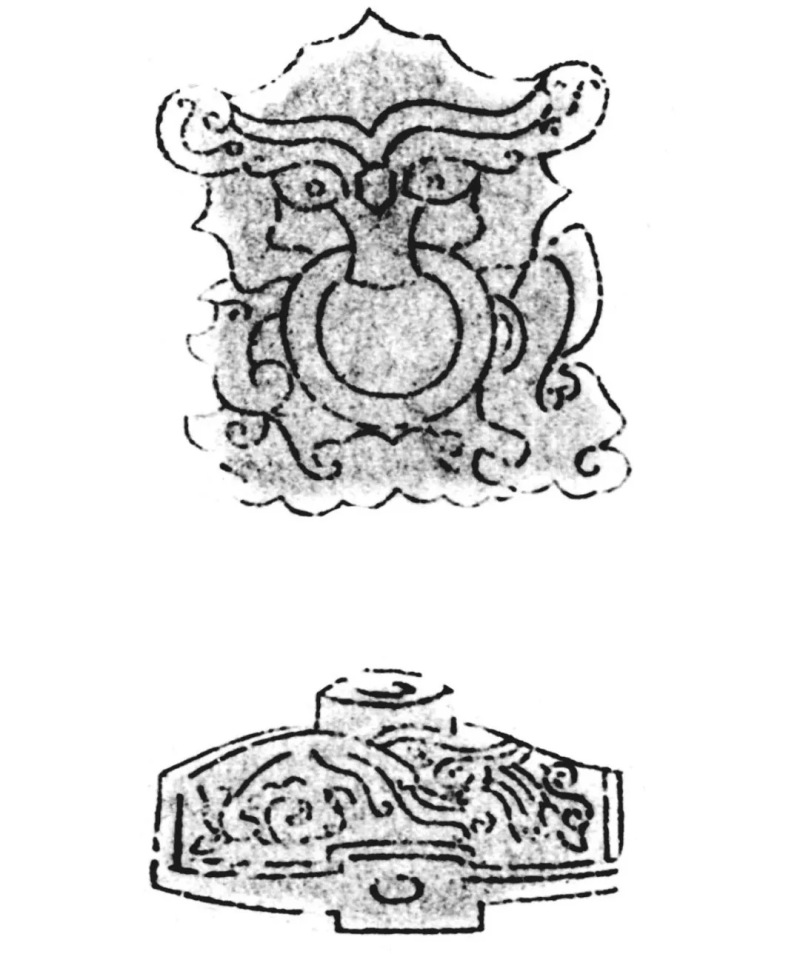

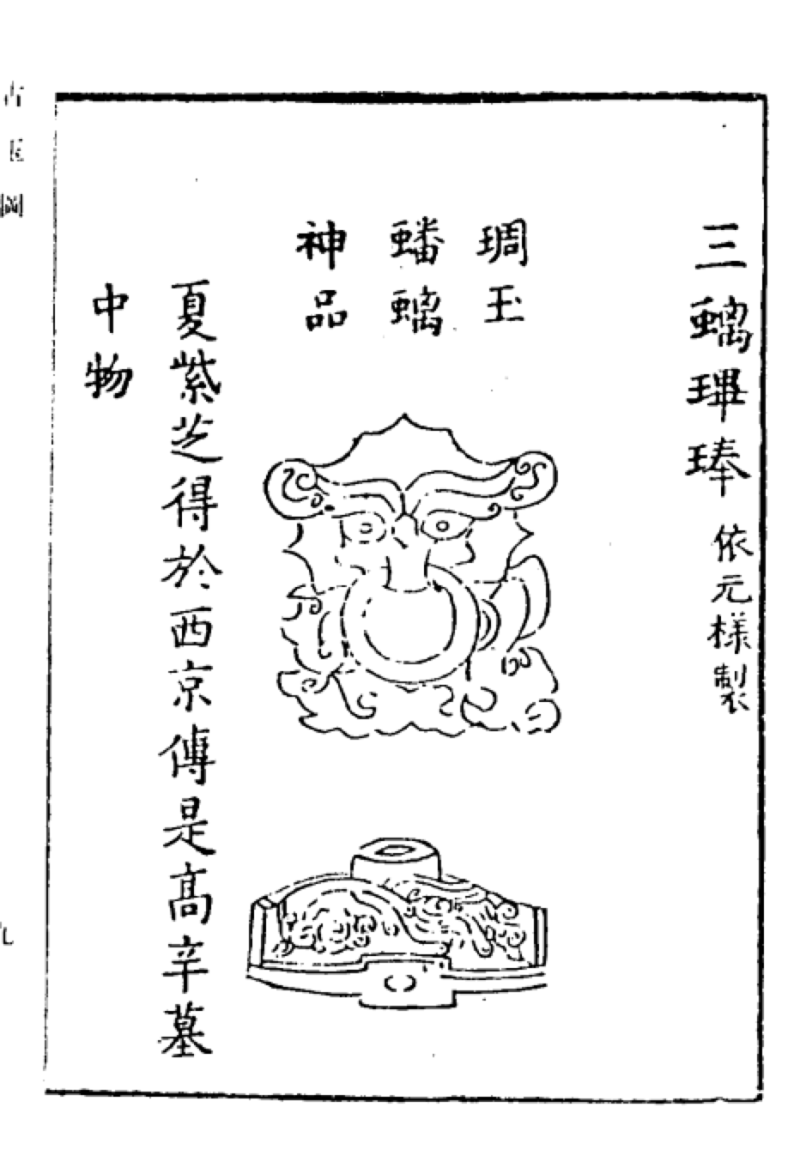

大村西崖《中国雕塑史》的资料来源,大致可分为四种。第一种是史料文献中记载。如图一中的“高辛墓出土珌琫”,来自于元代文人朱德润的《古玉图》,原书介绍了这件玉雕的来历:“夏紫芝得于西京,传是高辛墓中物。珌,玉色白而古,斑黑;琫,玉色微青而古,斑红黑,亦三代前物也。至治中尝观于奉礼郎刘衍祥家。”然而这种出自文人笔记的内容,大村鉴于中国人“信而好古”的崇古风习,对此多有质疑。因此,他虽然将其列入“太古”一章中,但仍写道“然而此珌琫是否为高辛氏之物仍存在很大疑问”。以今人眼光判断,这两枚玉器的式样更像是战国或更晚的时代,也不能排除后世仿古伪造的可能。

声称自己的著作乃是空前开创之作,乍听起来,很像是大村西崖的高自标榜。但是环顾此书初版的1915年,就会发现大村西崖此言并非向壁自夸。其原因,一如他在自序中阐述的那样,“虽然很早绘画就与书法比肩,都被誉为最高尚的艺术,但古往今来,中国人始终将雕塑等同于奇技淫巧,只因彼为平面,此为立体,便不能在艺术上与绘画并驾齐驱。因此对待雕塑作品便不像对待绘画那般尊崇。而且很少有人记载其制作过程和技艺变迁”。即使与他同时代的艺术史家喜龙仁(Osvald Sirén)撰写的中国雕塑史的名作《5-14世纪中国雕塑》,距离他的著作,也已过去了十年时间。而这本后来之作,其研究对象,也仅局限于六朝唐宋的佛教造像。在序言中,喜龙仁特别感谢了他的汉学同行魏礼(Arthur Waley),因为他“在阅读大村西崖有关中国雕塑的著作时做了大量笔记,并将它们提供给了我”。而这本书引述的文献材料大部分正是来自于大村西崖的前驱之作。

中国自宋代兴起的金石学研究,成为了大村西崖研究资料的重要来源。尽管中国古人对雕塑不甚看重,但出于崇古心态,对古代的金石碑铭颇多看重。山东嘉祥的武氏石祠就是备受关注的汉代石刻代表。1061年,北宋文人,金石学家欧阳修在金石学著作《集古录》中首次收录了武斑碑和武荣碑的碑文,1117年,宋代著名金石学家赵明诚在《金石录》中著录了包括武斑碑、武荣碑、武开明碑、武梁碑、武氏祠石阙、武梁祠画像的铭文。南宋金石学家洪适又在《隶释》中复制了武梁祠画像中“孔子见老子画像”。及至清代,金石学家黄易将因洪水淹没的武氏石祠重新发掘出来,建屋保护,打制拓片,分送同好友人。到19世纪,武氏石祠已经成为举国皆知的著名汉代石刻,1825年,金石学家瞿中溶出版了《武氏祠堂画像考》,对武氏石祠的石刻画像进行了深入考察。大村西崖关于武氏石祠的部分,正得益于中国金石学家的研究。本图正是武氏左石室第四石的拓片,中间部分描绘的正是荆轲刺秦王的情景,下方则是伏羲女娲的画像。

今天,深受西方艺术理论影响的中国学者,或许会更喜欢喜龙仁用专业术语点缀的哲思睿见,而大村西崖的著作,更像是分类整理的文献汇编。从表面上看,诚然如此。大村西崖的《中国雕塑史》中,绝难找到喜龙仁笔下“韵律是艺术作品的脉搏,虽说它不会随着身体的脉搏规律跳动,却能传递出人内在的律动”这样措辞优雅又精炼准确的语句。他的著作总是大段大段地抄掇史料,不厌其烦地征引文献,即使是观点的总结,也枯燥干涩。在北魏的金玉工造金人的章节里,他干巴巴地总结道:“铸造金人或为拓跋氏自古传下的习俗,其由来不详,也有可能沿袭了汉代匈奴的习俗。”

大村西崖在搜集资料过程中,曾向多名学者同行进行请教,求取资料。其中最重要的一位,就是当时旅居日本的中国著名学者罗振玉。在为《中国雕塑史》撰写的序言中,罗振玉回忆自己与大村西崖初次见面是在1914年冬天,大村西崖“纵谈吾国古雕刻事,则称引群籍,若泻瓶水”,其见闻之广博,让罗振玉大感惊奇,于是尽出自己所藏,供其研究。本图的李夫人墓门石拓片,即出自罗振玉拓本。大村西崖写道:“山东蓬莱县李允勷藏石(十二砚斋金石过眼录)当中有李君夫人墓门前的画像石。雕刻的是一头卧着的鹿。隆起的部分更为突出,显然浮雕技艺日益进步。题铭为:‘汉廿八将命佐功苗,东藩琴亭国李夫人灵第之门’。”大村西崖也考证了铭文中的地点和人物,认为李夫人可能是东汉琴亭侯李纯或李纯之子李广的妻子。

然而,正是这样枯燥乏味的陈述中,往往闪烁着引人思考的真知灼见。譬如前面引述的这一拓跋鲜卑沿袭汉代匈奴习俗观点,已经被今天的民族考古学研究所证实。貌似粗浅乏味的一句话中蕴含着作者在一个世纪前的先见之明。

大村西崖之所以选择以如此形式撰写世界上第一部中国雕塑史的原因,正在于他试图接续中国撰著的古老传统。这种传统在史学上表现为《通典》《通志》《文献通考》这样广收博采,以类相从的沿革史著作,而在艺术史撰著中,其代表即是中国第一部绘画通史著作,唐代张彦远的《历代名画记》。大村西崖在其《东洋美术史》中,对这部前贤之作颇为推重:“其间源流,兴废,系统,笔法,摹写,论画,名价品第,鉴藏,跋尾,印记,装池,画壁,遗珍,凡关于绘画之种种,靡不一一论列。正如龙门作史,永为典型”——从某种意义上说,这也是大村西崖《中国雕塑史》暗藏的雄心所在,尽管他在自序中谦逊地声称“本书作为首部中国雕塑史,多多少少能够作为后学的参考,便足以让笔者心满意足”,但毫无疑问,从形式笔法也可以看出,他内心中必然期望此著一出,也可像《历代名画记》一样,成为后辈学人竞相追模的典范之作。

20世纪初,海外汉学家和考古学家来华考察古迹已经成为风潮。但令人不可思议的是,尽管大村西崖撰写了如此一部中国雕塑历史的厚重巨著,他本人在此之前却从未来过中国。他书中许多考古发现和文物资料,几乎都来自日本国内博物馆的收藏以及赴华考察的日本学者带回的照片影像。伊东忠太、中村不折、关野贞等赴华考察的学者和探险家都将自己考察所得资料和拍摄照片慷慨借阅,使大村西崖得以身居一室之内,便可遍览中华九州风物。他之所以能够成就《中国雕塑史》这样资料丰富的厚重巨著,很大程度上得益于日本当时彼此相助、互通有无的学术氛围。本图的山西大同云冈石窟灵岩外崖大佛和下图河南洛阳龙门石窟宾阳北洞本尊佛像的照片及相关分析,正得益于伊东忠太和关野贞两位学者友人访华考察的学术成果。

大村西崖《中国雕塑史》中插图龙门石窟宾阳洞佛像照片。

如今这尊佛像已经成为龙门石窟的著名网红“剪刀手佛”。

但遗憾的是,诚如前面所揭示的那样,大获全胜的是喜龙仁式的西方艺术史研究法,而大村西崖雄心勃勃的开创之作,虽然广受世人赞誉,但在他身后,却后继乏人。个中原因,中国学者叶恭绰在1929年的一场《我国雕塑漫话》的演讲中道出一二:

“我久已想做一篇论我国雕塑的文字,但因由关系的资料未曾搜集完整,故未下笔,后来看见日本人大村西崖《中国美术史——雕塑篇》,编得很好,要想超过他的,极不容易。因此更懒于动手。”

昭陵六骏在20世纪的遭遇,可谓中国文物史上的一段伤心事。唐太宗最心爱的六匹骏马,先是因无知愚昧被埋没荒草,残破不堪。当它的价值在1907年被法国汉学家沙畹发现后,又激起了贪婪的觊觎之心。图6的照片中正是昭陵六骏之一飒露紫。大村西崖在书中赞叹昭陵六骏的石雕“堪称妙工”。然而遗憾的是,如此杰作,却星散他方。就在大村西崖为搜集史料奔走访求之时,1913年5月,飒露紫和拳毛騧被盗运出昭陵。在几经转手之后,成为了美国宾州大学博物馆最瞩目的藏品。20世纪上半叶的中国,数以千计的古代石刻精品,就以这种方式被迫离开故土,散落各地。做出此等粗暴行径的人中,不乏大村西崖的日本同胞。但大村西崖五次访华,却只是搜集资料、拍摄照片。1960年,南京博物院召开的座谈会上,傅抱石、曾昭燏谈起大村西崖时就满怀敬意的提到他来华考察,从无非礼行为,值得中国人怀念。

关键之处,正在于搜集资料。大村西崖自述撰写此书,“所录记事约1200项,金石碑铭2600多种。后者当中,收录拓本、照片及真品约1200种”,不仅如此,大村西崖还查证了八九十位雕塑家的姓名籍贯。在尚未有数据库信息检索的时代,遑论从汗牛充栋的故纸旧籍搜索关于雕塑的只言片语犹如海底捞针,单是寻找翻阅这些书籍本身,就是一项令人望而却步的浩大工程。仅仅是这一点,就足以吓退不少后来者。因此,在后学眼中,大村西崖的皇皇巨著,如高山仰止,取其片岩砾石,都可以作为经年累月的研究课题,但终是阳春白雪,曲高和寡。大村西崖这部著作,也仅仅止于五代时期。宋元以降的部分,他一直期望能有“后继贤才”续成后著。但直到信息搜索技术如此发达的今天,也无人接手这项浩大工程。大村西崖的遗愿,就这样沉入了没有回声的无底深渊。

尽管遗憾颇多,但大村西崖论著的价值,却未因后继无人而泯灭,反而在过去一个世纪中,不断焕发出新的生机,仿佛它是取之不竭的灵源。不同时代的研究者,都可以在这部厚重巨著中各取所需,引为己用——大村西崖抓住了学术研究中至关重要的一点:任何观点结论总会陈旧过时,唯有文献资料历久弥新。就像是雕塑外面的贴金傅彩,岁月风蚀,都会凋零黯淡,唯有雕塑本身的材质,方能经历岁月的考验。从这个意义上说,《中国雕塑史》本身已经成为大村西崖倾尽心血的一尊宏伟雕塑,它固然伫立无匹,孤独地期待着后继贤才能续成自己未了之愿,但每一位虔诚有心的造访者,都会在心中为它雕塑着新的模样。

《中国雕塑史》(全三册),[日]大村西崖著,疏蒲剑/姚奕崴/管浩然译,广东人民出版社 2020年9月版。

撰文 | 李夏恩

编辑 | 宫子;李永博;王青

校对 | 翟永军