记者丨何安安

在社会高速运转,经济高度发达的今天,存在于职场和家庭传统性别角色之间的关系正在面临着全新的挑战。过去一人挣钱、一人顾家的模式在很大程度上已经过时了,越来越多的妈妈们需要兼顾职场与家庭。不同国家的福利制度、多样的社会政策和劳动力市场制度共同调解着一个当代难题:如何分配经济生产的责任?如何分配作为社会再生产的育儿责任?

近日,上海交通大学国际与公共事务学院副教授、中国城市治理研究院研究员沈洋做客建投书局(上海浦江店),以“二胎背景下,职场妈妈如何面对工作与家庭”为题,对全面二胎政策下职业女性的工作-家庭公平问题进行了展开与探讨。

3月7日下午,沈洋做客建投书局(上海浦江店)。

相较于男性,女性的职业轨迹往往会为生育让路

为什么要谈论全面二胎政策下职业女性的工作-家庭公平问题?沈洋表示,聚焦二胎政策下的职业女性,是因为在全国范围内,大部分已经生育的女性都有自己的工作。而相较于男性,女性的职业轨迹往往会为生育让路,也就是通常所说的“母职惩罚”跟“父职红利”。

什么是母职惩罚?就是由于生育导致的职业中断或者工作时间的减少,会降低母亲的收入。同时,即使她们是全职工作,雇主也可能会认为母亲能力更弱,更少把精力投入工作,使得女性的晋升机会相对更少。而父职红利指的是男性在成为父亲之后,通常会更加努力地投入工作,获得更多的人力资本与收入,并减少家务劳动。

父亲在家务劳动中的低参与度,会带来女性对自己丈夫的标签化,沈洋指出,类似的观点在《职场妈妈生存报告》一书中也有体现,女性需要合理化这种低参与度,认为丈夫就是靠不住,或者说天生如此,这会比让女性接受他们有能力却不愿意帮忙容易得多。

《职场妈妈生存报告》,[美]凯特琳·柯林斯著,汪洋、周长天译,世纪文景丨上海人民出版社2020年11月版。

结合全面二孩政策下2016年以来我国每年出生人口数据,沈洋发现,在全国范围内,二胎的出生比例高于一胎,但在上海等地区,一胎的出生比例却高于二胎。沈洋认为,这恰恰证明了生育对于女性总体职业发展的负面影响。基于美国的研究可以发现,生育多个孩子的母亲更有可能经历职业中断。这意味着,生育二孩,会导致工作-家庭冲突的加剧。

沈洋说,有偿劳动和无偿劳动当中的性别差异是随之而来的问题。什么是有偿劳动?就是工作所得,也就是普遍意义上的具有交换价值的可以得到酬劳的劳动。无偿劳动则包括家务、育儿等。沈洋注意到,根据全国妇联在2010年所做的相关调研,我国已婚女性被访者的收入占他们家庭收入的40%,却包揽了70%的家务劳动,也就是说,女性的工作时间比男性多。调研显示,女性平均每天的工作时间是9.6个小时,男性是9个小时,女性平均每日的休闲时间是4个小时,男性是5个小时。

电影《永不妥协》(2000)剧照。

随之而来的问题是,女性因为“母职惩罚”导致收入降低,意味着她们在家务分工方面的协商能力也会相应降低。而她们的家务时间增多,又会导致工作时间、收入的进一步减少,形成一种恶性循环。沈洋指出,有关职场女性工作-家庭的平衡问题,不只令已生育女性感到迷茫、焦虑和无奈,未婚女性同样也会有类似的迷茫,“很少有男性、社会和家庭意识到,这种冲突不光是女性的问题,也是男性的问题、社会的问题,这种冲突,既是性别互动的结果,也和社会政策的支持与否相关。”

已经生育了二胎的女性,她们的职业发展轨迹是怎么样的?

因为出生人口数量的下降,生育问题也成为近年来受关注的重点。那么,阻碍二胎生育的原因可能是什么?沈洋认为,养育成本、教育成本、高房价、工作与家庭的冲突,以及育儿给大家带来的心理压力和性别不平……都是阻碍生育意愿实现的重要原因。

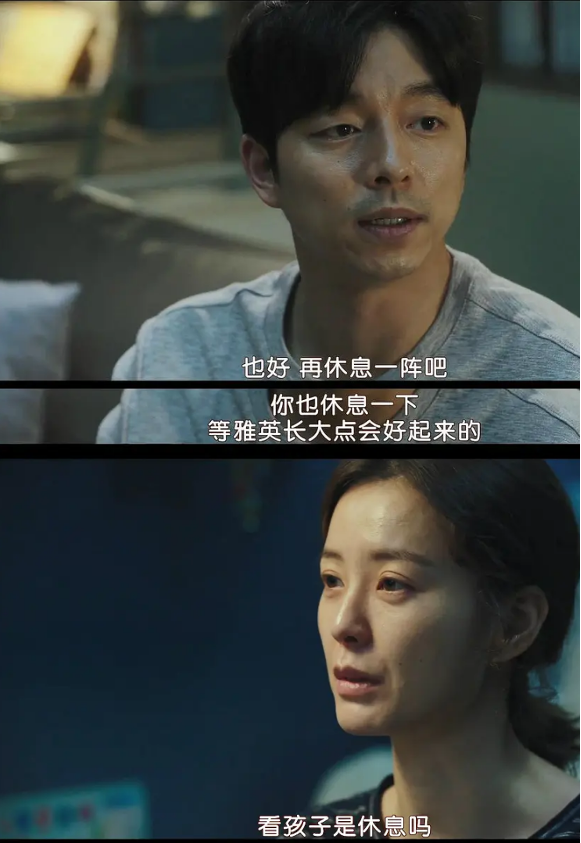

电影《82年生的金智英》(2019)剧照。

为了应对人口老龄化等社会问题,我国从2016年1月1日开始,全面放开二孩政策。那么,在此背景之下,已经生育了二胎的女性,她们的职业发展轨迹是怎么样的?在调研中,沈洋和合作者蒋莱希望弄清楚,在劳动力市场的性别歧视,性别化家务分工——也就是通常所说的男主外女主内的背景持续存在的情况下,二胎妈妈们如何协调有偿劳动跟无偿劳动?特别是面对无偿劳动中相对更加隐形、缺乏明显边界的认知劳动时。

沈洋和蒋莱找到了26位收入基本在中产水平的被访者,这些职业女性的职业轨迹发展被分为4种类型:职业上升型、职业中断-上升型、职业中断型和职业停滞型。其中,有3/4的被访者在生了二胎之后经历了职业中断、中断上升或者职业停滞,只有1/4的被访者在生完二胎的三年之内,经历了收入上升,或者说职位上升。

电影《实习生》(2015)剧照。

此外,26位被访者当中,只有两位表示丈夫可以平分育儿劳动,而家务劳动一般都是依赖祖辈或者请钟点工帮忙。与此同时,尽管绝大多数被访者在生了二孩之后仍然从事全职工作,但她们的职业发展轨迹是呈现出多元性跟复杂性的。一些女性经历了工作时间减少、工作收入下降等情况。

在《职场妈妈生存报告》中,同样提到了工作—家庭公平这个概念,这也呼应了南茜·弗雷泽在《正义的中断》一书中提到的性别平等的几个原则:反贫困、反剥削、收入公平,以及休闲时间的公平和反边缘化。沈洋说,很多被访者提到,在生完孩子,特别是生完二胎以后,基本都没有了自己的休闲时间。而作为一个完整的人,不只需要工作和家庭,也需要自己的休闲时间,以及尊重和认可的公平,要反对在家庭政策上的男性中心主义。

那么,放眼于全球范围内,有什么国家可以达到工作—家庭公平呢?沈洋以德国为例,德国是普遍双职工家庭模式,为了达到性别平等,从国家政策方面促使女性就业,创造了大量兼职的白领工作。在德国,70%已经生了孩子的女性从事兼职工作,而这带来的结果就是德国女性的就业率非常高,占到了总体就业率的46.3%。但是,大量女性从事兼职的白领工作,也会带来已婚已育女性的事业发展受阻——因为从事兼职工作很可能更加容易被替代,而且兼职工作比同种类型的全职工作收入要低。

第二种是男主外女主内模式,这在日本、韩国很典型,女性全职照顾家庭,男性在外面挣钱,或者女性从事一些有偿的兼职工作。但这导致的一个后果就是日本和韩国男性跟女性的结婚率、生育率非常低。

电影《82年生的金智英》(2019)剧照。

第三种是普遍照护者模式。北欧国家的普遍理念是使女性的生活方式成为社会的标准,当地很多人会觉得他们达到了工作—家庭的平衡。无论是瑞典还是芬兰,0~3岁的公共托育体系都非常发达。比如说瑞典,0~2岁的儿童托育率是50%,每个月每个家庭大约支付140美金用于托育,但在孩子16岁之前,每个月都可以领到政府发给有孩子家庭的托育补贴。显然,我们可以看到,不同的国家有不同的模式,也会带来不同的结果。

在《园丁与木匠》一书中,加州大学伯克利分校心理学系教授及哲学系客座教授艾莉森·高普尼克(Alison Gopnik)指出,在人类历史上,照顾孩子从来不仅仅是亲生父母的事情,而是任何人类社区的核心项目。孩子是非常重要的,所以养育孩子的负担不应该只让父母和家庭来承担。在这里,沈洋认为,国家、政府应该给予家庭帮助,提供更多的0~3岁的托育机构,双休日托育服务,以及延长工作日的托育时间,有更多普惠性的托育点。

作者丨何安安

编辑丨张进

校对丨陈荻雁