记者丨何安安

保罗·策兰(Paul Celan)是20世纪下半叶以来在世界范围内产生的最重要且拥有持久影响的德语犹太诗人。3月28日,在“以劫余的灵魂讲话——《灰烬的光辉:保罗·策兰诗选》新书分享会”上,该书的译者王家新,诗人多多、蓝蓝以及德语文学博士苏伟应邀共同作客北京码字人书店,分享他们对保罗·策兰的阅读及研究体会,解读策兰的诗歌对中国当代诗歌及当下的重要意义。

保罗·策兰(Paul Celan,1920-1970),策兰以《死亡赋格》一诗震动战后德语诗坛,之后出版多部诗集,达到令人瞩目的艺术高度,成为继里尔克之后最有影响的德语诗人。

《你曾是》包含着苦难的犹太民族的历史

王家新是策兰在中文世界的主要译者和研究者,也是第一个策兰作品中文译本《保罗·策兰诗文选》(2002)的主要译者。在活动现场,王家新坦言对策兰作品的翻译是自己这么多年来一直在做的,王家新对策兰的翻译,始于三十年前偶然读到一本英文版策兰诗选中的《你曾是》一诗:“你曾是我的死亡:你,我可以握住,当一切从我这里失去的时候。”

《灰烬的光辉:保罗·策兰诗选》,保罗·策兰著,王家新译,广西师范大学出版社2021年1月版。

《灰烬的光辉:保罗·策兰诗选》,保罗·策兰著,王家新译,广西师范大学出版社2021年1月版。

这首诗令王家新深受震动,“从来没有见过任何诗人这样来写死亡,死亡成为面对面的巨大的物理的存在,(成为)他可以把握住唯一可以把握住的东西,生死与共再也不能分开的东西。”王家新说,在这里,策兰与死亡建立了一种“我和你”的关系,而熟悉策兰诗歌的人都会知道,在策兰的诗中大约有900多个“你”,也就是说,策兰的很多诗篇,都是在我和你的关系中建构的。这种深刻的、私密的、切身的、我和你的关系,让王家新想到了海德格尔的一句话,“任谁也不能从他人那里取走他的死”。

在王家新看来,《你曾是》虽然只有三行,背后却是策兰的一生,这首完成于策兰晚年的诗作,在他本人之外,同样包含着苦难的犹太民族的历史。策兰的父母死于集中营,他的故乡泽诺维茨的犹太人一大半惨遭屠杀,该城也被苏联乌克兰共和国重新接管。他的“冬天里的童话”“夏天里的童话”(他后来曾在诗中这样回忆他的故乡),成了一个“鬼魂之乡”“乌有之乡”,成了他在余生中时时会以“有些神经质的手指”痛苦摸索的“一幅童年用的地图”。

在痛苦之外,策兰的诗歌还有“真实”,策兰有一句名言,“只有真实的手写真实的诗”。王家新说,三十年来,他把“这样一个”策兰携带在自己的生命中,不仅阅读和翻译,也生活在一起,沉默在一起,有时甚至不得不“替他活着”。策兰成为王家新生命中某种不可分离的“在场”,他和这样的翻译对象也建立了一种最深刻意义上的“我与你”的关系,策兰这首短诗《你曾是》也成为这么多年来他翻译和把握策兰的一种写照。

王家新说,策兰的很多诗作都是和母亲在黑暗中的对话,比如母亲的魂灵在黑暗的船头上为他鞭打鲨鱼。但策兰和父亲的关系不太好,他也很少写父亲,除了《黑色雪片》。在翻译策兰的过程中,王家新不仅保留了策兰的难度和异质性,更是力图向读者展现策兰惊人的语言创造力、颠覆力。策兰对后世的影响不仅仅停留在社会学、历史学层面,不止是“大屠杀文学”的层面,王家新认为,策兰是一位深入到欧洲现代诗歌核心地带的诗人,对世界范围内的现当代诗人都产生了广泛、深刻的影响。在奥斯维辛之后,他为现当代的诗歌创作开辟出一条新的路径。

今天我们如何阅读策兰的诗歌?

多多将自己称为是王家新翻译策兰诗歌的见证者,王家新曾和自己说,在某个阶段,像进入了黑洞,出不来了,他感到恐惧。多多说,这恰恰是翻译最深层的东西,如果走不到这一步,是翻译不好的。多多说,在策兰的诗歌中,用了900多个“你”,而这些“你”,其实指代了众多不同的角色,“这个‘你’可以是任何人。”

“以劫余的灵魂讲话——《灰烬的光辉:保罗·策兰诗选》新书分享会”活动现场。

那么,今天我们如何阅读策兰的诗歌,又为什么要阅读策兰的诗歌呢?多多认为,对于策兰的诗歌,重要的是阅读而不是解析,一个诗人的阅读和一个学者的阅读是完全不同的,在反复阅读中才能深感策兰的伟大,建立自身对策兰诗歌的感悟,而这是需要时间的。策兰的诗歌不是策兰生平的简单记录,批判性不可以取代创造性。

“我们为什么要读策兰?要得到力量,得到滋养。”多多说,他对策兰的阅读有三个阶段:第一个阶段在二十年前或者更早,阅读了三首诗,这也是最受刺激的一个阶段。第二个阶段,他发现了策兰诗歌中的空白、停顿、沉默和未言说,“我们每个人都会有这样的时刻,像策兰这样的巨大的悲痛对于苦难的体验,有很多东西是不可言说的。”

在多多看来,这形成了策兰诗歌的神秘性。所谓神秘性,就是不可言说、不可尽说的东西,如果硬要解析,会伤害创造性。多多认为,策兰的敏感性超越了所有人。而第三个阶段则是去年到今年的感悟,策兰诗歌中漫不经心的一句话突然就令他很受震动,但这种感动是不太能够说清楚的,“以歌的桅杆驶向大地,天国的残骸航行”,在多多看来,这是诗歌的最高境界。

诗歌一味翻译成流畅的中文

实际上是一种无效重复

在蓝蓝看来,阅读策兰是一种痛苦的体验,策兰的诗在表达他自己的感受——人类所能经历的最悲惨、最恐怖的感受。“策兰的父母死于集中营,他个人心灵上经受到的那种痛苦、那种绝望,说到底我们如果是敏感的人,是有想象力的人,也只能感受到他所感受到的几分之几,通过他写的诗,他的语言,多少能够走进他的感受。好的诗歌唤醒读者对想象力的重视,达到诗人希望你能够达到的那份感受的认同。”

蓝蓝说,很多人说策兰的诗不好懂,而这种感觉在阅读其他人诗歌的时候很少有,所以需要不断地去阅读他的诗。在这里,蓝蓝举了个例子,一个人每天在痛苦地尖叫,可是如果有一天这种尖叫声变得断断续续,但凡有点想象力得人都会知道,他的痛苦更深了,都叫不出来了。而策兰的诗歌正是如此,如果阅读得多,就会发现,他的诗歌是破碎的、形不成完整句子的哽咽、断断续续,只有这样他才能表达出来这样一种感觉。因此,无论是写这样的诗还是翻译这样的诗,所面临的都是一种巨大的考验,以及无法想象的精神的历程。

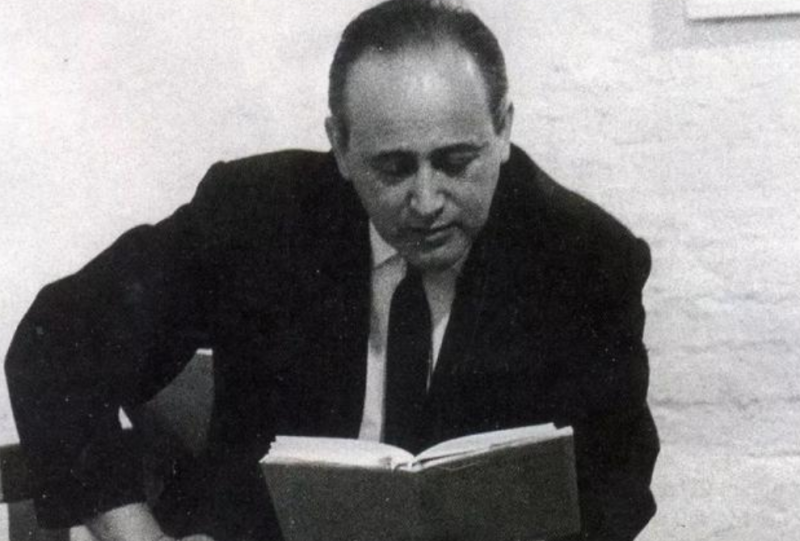

保罗·策兰

从这一点来讲,蓝蓝认为,所有翻译策兰的人都值得敬重,“因为他们在努力完成在我觉得是不可能完成的事情……痛苦能翻译吗?绝望能翻译吗?那样一种感受能翻译出来吗?”

蓝蓝很欣赏王家新在翻译策兰的过程中创造的一些全新的词汇,如“晚词”“晚脸”“晚嘴”等。多多认为,这些特殊的翻译也表现出王家新有着非常自觉的翻译意识,正是这种与“信达雅”不一样的翻译刺激、丰富了中国的现代语言,诗歌一味翻译成流畅的中文实际上是一种无效重复。

策兰的《再没有沙的艺术》这首诗的最后一行,王家新并没有翻译成汉语,而是取用了约翰·费尔斯蒂纳的英译,并加了注解,蓝蓝认为,这样处理的目的,就是为了表达一个人“深陷于雪”时的那种愈来愈绝望的呼喊。

德语文学博士、曾专门在柏林自由大学研究过策兰的苏伟表示,很多德国学者认为策兰的诗歌是“密封诗”,策兰本身并不认同这种说法。策兰独特的语言让他的诗歌翻译更加困难,比如大家熟悉的《死亡赋格》,策兰在里面做了很多变化,音韵上也在突破一些固定形式,尽量用短音节、单音节的词是阅读节奏产生磕碰、一步一坎的效果。在这里,苏伟列举了策兰《在空中》一诗的第一段,一共20个单词,其中15个是单音词,在阅读的过程中,可以按照自己的方式赋予诗行更多的节奏,为读者建立了更多可能性的空间。

策兰曾翻译过曼德尔施塔姆的诗,苏伟认为这是当代诗歌历史上重要的事件,曼德尔施塔姆因其犹太人的身份和流放命运,策兰在他身上找到了共鸣(多多认为“影响”是个很俗气的词,重在“共鸣和激发”),包括曼德尔施塔姆的名字翻译成德语就是“杏枝”的意思。策兰最有名的那首《数数杏仁》,就有着犹太性的含义。

作者丨何安安

编辑丨申婵

校对丨陈荻雁