今天是端午节。以前的北京人如何过端午节呢?在过去,每逢年节,戏曲演出、什样杂耍(曲艺)都是不可缺少的内容。《琉璃厂杂记》中,“跑车、听戏、叉麻雀、逛公园”被称为“端午之乐人所同”。

听相声自然是老北京过端午节的保留节目,相声中也有不少关于端午节的描绘,比如相声大师马三立这一段“五月节”的经典贯口,不仅干净利索、一气呵成,而且充分还原了端午的风俗:

还给半斤红樱桃,半斤白樱桃,半斤黑白桑葚,五十叭哒杏。二十黄白粽子,二十芙蓉粽子,一篓香药,一篓子花椒,十朵玫瑰花。两把菖蒲、两把艾子,一两朱砂,一两雄黄,三张神符,两张文武判儿,十块五毒饽饽,三挂葫芦,还有五斤白面,一斤烧酒,一罐米醋,五斤大头鱼,臭了管换。

本期京华物语,我们就来说说什样杂耍中的北京“土产”——相声。

《老北京述闻 戏曲曲艺》,吴文科主编,宋波、蒋慧明、王晶编著,北京出版社2021年1月版。

原文作者丨宋波 蒋慧明 王晶

摘编丨安也

明清曲艺

曲艺,是我国各种说唱艺术的统称,是由古代民间的口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式。虽然在西汉时的典籍中就出现过“曲艺”这两个字,但跟今天的字义并不相同;过去被纳入“百戏”中,或直接称之为“说书的”“唱曲儿的”“唱大鼓的”,所谓的什样杂耍就是我们所说的曲艺。

民国初期,北京开始有人将说唱艺术称作“曲艺”,1946年成立的北平市曲艺公会,应该是“曲艺”一词首次被实际应用。直到1949年7月,在北京召开的第一次中华全国文学艺术工作者代表大会上,成立了“中国曲艺改进协会筹备委员会”(即中国曲艺家协会的前身),至此,“曲艺”一词正式用作指代各种说唱艺术形式的专用名称。

鲁迅先生在《论“第三种人”》的文章中曾提到:“从唱本说书里是可以产生托尔斯泰,弗罗培尔的。”这说明,曲艺艺术不仅有着悠久的历史,其内在所蕴含的与民族文化传统一脉相承的人文价值也是不容低估的。

据现有的文献资料考证,古代北京的曲艺艺术在金、元时期就已经相当活跃。

《金史》列传以及《京本通俗小说》中都记载了一位幼名张牛儿的伶人张仲轲因善调笑,深受皇帝完颜亮宠幸,甚至官至一品被擢为秘书郎,可以出入宫禁的事例。而在院本杂剧中,则吸纳和保存了大量金代的曲艺说唱因素以及当时的表演形态,从中能够清晰地看出延承自古代俳优说唱传统的脉络。

到了元代,尽管民族压迫严酷,但说书艺术在元大都仍然相当兴盛。比如韵散相间的词话就是元代曲艺中的重要品种,像关汉卿等杂剧作家也都经常在作品中直接引用词话的唱词,说明它在民间广受欢迎,也对大都的艺术创作活动有所影响。

此外,“说唱货郎儿”也是当时流行的一种说唱技艺,今只能在元杂剧《风雨像生货郎旦》中间接了解一些大概的演出情形,因为并无作品留存下来。

元代还时兴过散曲,有别于戏曲的形制,只是清唱曲牌,以弦索、笙笛、鼓板等伴奏,分为套曲和小令两种。特别是像一些民间作品如无名氏〔醉太平〕小令,其中“官法滥,刑法重,黎民怨”的唱词直接反映了百姓的疾苦和心声,广为传诵。

不过,这些深受百姓欢迎的说唱形式,朝廷对此却是明令禁演的:“诸民间子弟不务生业,辄于城市坊镇搬演词话,教习杂戏,聚众淫谑,并禁治之。”(《元史》)

至明代,说书继续在民间流传,“世之瞽者或男或女,有学弹琵琶,演说古今小说,以觅衣食。北方最多,京师特盛”。(姜南《蓉塘诗话》)甚至宫廷里都设有专职说书人(沈德符《万历野获编》)。元代时已有的平话,这时也叫作评话。

明代词话在北京仍相当流行,这从后世发现的许多词话刻本中可以得到验证。像“花关索传”(四种)、《新刊全相说唱包待制出身传》等,有说有唱,韵散相间,其中韵文句式基本是七言的诗赞体。

此外,明代起,各种生活气息浓郁的民歌、小调逐渐兴起,取代了日渐僵化的散曲,统称为“时调小曲”。像〔罗江怨〕〔银绞丝〕〔挂枝儿〕等曲牌几乎人人喜听也爱唱。另有一种说唱性很强的表演技艺“倒喇”,系从北方蒙古、热河等地传入北京并慢慢流行开来,《万历野获编》《帝京景物略》等著作中均有记载。

到了清代,曲艺在北京的发展局面可谓继往开来。不断丰富的曲艺形式,日臻成熟的说唱技巧,再加上相对稳定的政治生态与经济民生,客观上也促进了艺术的繁荣和民族间、地区间的文化交流。因此,在这一时期,许多重要的曲种逐步定型,流传至今,形成了中国曲艺丰富多彩、各具特色的繁盛景象。

清初北京的曲艺是明代曲艺的延续,像民间流行的说书,是由有说有唱的词话于明清之际发展而成的鼓词,或称鼓书,唱词散韵结合,以弦索伴奏。至乾隆初年,只说不唱的评书与又说又唱的弦子书分流,成为一个影响深远的大曲种。而在又说又唱的鼓书中又分化出只唱不说的短段,也就是后世各种大鼓的滥觞。此外,各类时调小曲仍在繁衍,只是慢慢走向衰退,其曲调多为其他唱曲类曲种吸收化用。

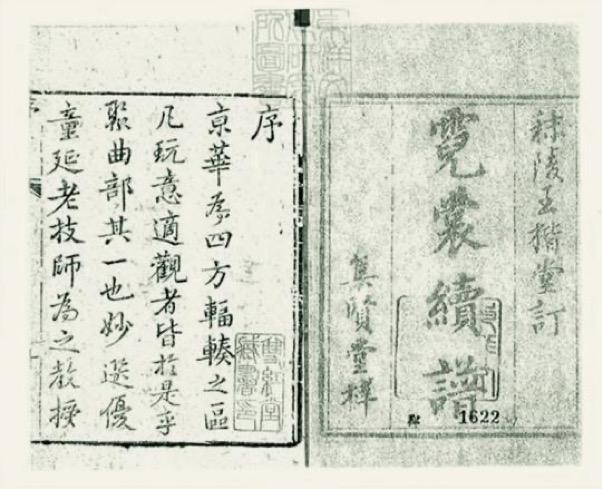

《霓裳续谱》

乾隆年间,操八角鼓演唱的岔曲逐渐发展成熟,流行于八旗子弟中。此时还形成了配以三弦伴奏的子弟书这一重要曲种,“其调雅驯,其声和缓,有东城调、西城调之分” 。子弟书的许多唱段后来都被艺人移植到各种大鼓中演唱,流传至今。满族八旗子弟创始的另一重要曲种八角鼓,吸纳了诸多明清俗曲曲牌,形成了曲牌连缀体的体式,并有所发展,其曲词在《霓裳续谱》《白雪遗音》中多有保存。嘉庆年间盛行的全堂八角鼓则是多个曲种的组台演出方式。

《白雪遗音》

从八角鼓演唱中逐步又分解派生出单弦牌子曲、拆唱八角鼓、联珠快书等独立的曲种,以及以说为主的相声这一独特的表演曲种。此外,还有莲花落、数来宝、双簧等多种曲艺形式。至清末,曲艺已成为仅次于戏曲的主要艺术门类,演出兴盛,艺人众多。

中华民国时期,“曲艺”一词开始被用来指称各种说唱艺术形式。相声、评书、京韵大鼓、梅花大鼓、单弦牌子曲以及一些由外地传入北京的曲种如西河大鼓、河南坠子、山东快书等曲种都各有拥趸,名家辈出,流派纷呈,曲目丰富,题材广泛。演出场所则有明地、书馆、杂耍园子和电台播音等多种形式。这一时期亦大量出现了刊载曲艺唱本的出版物,以及曲艺唱片的出版发行,为我们留下了宝贵的资料。

至20世纪40年代后半期,由于战乱频仍,民生凋敝,曲艺演出虽然遍布城乡,但艺人们为了生存疲于奔命,作品难免良莠不齐,整个曲艺事业已大大落后于时代的发展和群众的需求,表现出停滞衰退的迹象。1949年10月,中华人民共和国成立,曲艺艺术从此才彻底焕发新生。

曲艺演出海报

“相声”二字的由来

相声诞生于北京,是地道的北京“土产”。那么,“相声”这两个字究竟怎么解释?它又是怎么来的呢?

常听相声的人大约都熟悉这种说法,也就是老艺人们总结的—相声,就是相貌之“相”,声音之“声”。他们的解释是:“相”指的是表情,“声”则指的是声音(说唱)。这类说法流传很广,但细究起来其实并不确切,甚至略有牵强附会、望文生义之嫌。

而根据学者们的研究考证,“相声”一词经历了“像生—像(象)声—相声”这样一个演变和发展的过程。从“像声”到“相声”的发展过渡,也是相声形成、成长到最终定名的阶段。

侯宝林、郭启儒表演对口相声。

宋代百戏时的“像生”,是以模拟为主的综合艺术,尽管内容与今天的相声不尽相同,但也有不少相似之处。作为一种技艺,“像生”逼真地再现了生活中的人物、世态,也包括对自然万物的模拟,“像生”与相声的渊源就在于后者继承并且发展了它的技巧和其中的幽默喜剧成分,不仅仅局限于单纯的技巧展示,因而获得了更为长久的生命力。

到了明清时期,“像生”逐渐演变成了“像声”(有的写作“象声”),发展了“像生”中模拟自然和人的声音这一特长,慢慢转化成了一种独立的艺术形式,即口技,其中也突出滑稽逗笑的成分。

乾隆年间蒋士铨所著《京师乐府词》中有《听象声》一首,细致入微地记录了当时的表演场景:

一人外立一中藏,

藏者屏息立者神扬扬。

呼客围坐钱入囊,

各各侧耳头低昂。

另在李声振《百戏竹枝词》、徐珂《清稗类钞》、李斗《扬州画舫录》等书中,也都对当时技艺高超的口技艺人及表演的内容做过生动细致的描述。历史上,“画眉张”“百鸟张”等艺人以绝活留名,也是佐证。

《红楼梦》第三十五回中,有薛宝钗对薛蟠说的话:“……你不用做这些像生儿……”可见,“像生”(或作“像声”)在明清时期已经是一种相当普及的表演形式了。

从单纯模仿自然界的风雨雷电、鸟兽嘶鸣到各类人声,口技艺人进而开始进行有故事情节、人物设置的艺术创作,并穿插有插科打诨,口技的内容大大丰富。明清时期,口技一度十分兴盛,以致出现了“隔壁戏”,也叫“隔壁相声”,即表演者藏身在帷幕后面模拟出各种声音,观众只闻其声不见其人。“隔壁戏”又叫“暗春”,与之相对的就是“明春”,指的是演员面对观众的表演。

由“像生”到“像声”再到“相声”的演变过程,不仅是字面写法的不同,更可以明显看出相声与之前流行的民间技艺的渊源关系。不过,相声的最终定型实际上是经过了一个博采众长、逐步发展的漫长过程。

“说学逗唱”与“拆唱八角鼓”

相声演员常说,相声讲究的是“说、学、逗、唱”四门技艺。这又是从何而来呢?原来,“说、学、逗、唱”跟清代流行的“拆唱八角鼓”大有关系。

“拆唱八角鼓”又名“牌子曲拆唱”“八角鼓带小戏”“牌子戏”,形成于清代中叶,由清代乾隆年间的“岔曲带戏”发展而来。“拆唱”的意思就是把原先一个人演唱的曲目拆开,根据故事中人物的多少,改由二至五人分包赶角来演唱。最初,“岔曲带戏”都是由优童演唱,主要角色多是正旦和小旦。后来旗籍子弟演唱“拆唱八角鼓”时,分正、丑两种角色,以其中的丑角为主要角色,突出其中的戏谑成分。一般以三人演唱的节目为多,弹弦的演员有时也参与演唱。演唱时,丑角一人于舞台上做简单的装扮,常在唱词之外增添许多插科打诨的说白,这些说白往往又与故事内容无甚关联,纯粹就是逗趣的噱头而已,无非就是为逗观众一乐。张三禄当年就常演“拆唱八角鼓”中的丑角。

嘉庆三年(1798)刊行的戴全德《浔阳诗稿》中有一首小曲描述了当时拆唱八角鼓的演唱情况:

〔花柳调〕八角鼓,武艺高,伙计三人嗓子好。做正的打鼓弹弦子,丑脚是站着。家伙响动开唱:曲词新鲜,嗓子脆娇;丑脚斗亘堪笑,脖子打肿了。可爱初次听,真畅快,可惜再复说,俗气了。

另有清人小说《风月梦》第十三回中,也描述了道光年间旗籍子弟在扬州演出“拆唱八角鼓”的情景,其中有“斗绠儿”一词。

“斗亘”和“斗绠儿”即“逗哏”的意思,指表演中站在右首的演员,扮作丑角,抓哏凑趣,引人发笑。其中三个人表演的节目,已经相当于后来的群口相声的雏形。

张三禄以单口相声闻名于世,被后人尊为相声的创始人,跟他娴熟运用“拆唱八角鼓”中丑角的表演手段,从而起到逗乐的目的并以此吸引观众是分不开的。早期的相声艺人中,很多也经常表演“拆唱八角鼓”中的丑角,而且,在相声初步形成的时期,“拆唱八角鼓”正是北京当时较为流行的一种艺术形式,因此,从具体的表演形式及表现手段来看,则可以肯定相声与八角鼓之间有着直接的承继关系。当然,相声最终成为一种独立的艺术形式,不仅借鉴、糅合了自古以来多种艺术的表演元素,而且使之不断地丰富和发展,日趋完善。

“拆唱八角鼓”的表演技艺讲究“吹、打、弹、拉、说、学、逗、唱”,相声以“说”为主,不再需要伴奏,因此,这八项技能就只留下“说、学、逗、唱”成为相声演员的专项了。“说”是叙说笑话和打灯谜、绕口令等;“学”是模仿各种鸟兽声、叫卖声、唱腔和各种人物风貌、语言等;“逗”是互相抓哏逗笑;“唱”最初专指演唱太平歌词,后发展为歪唱或正唱歌曲、戏曲等。四者之间并非平行并列关系,其中“逗”贯穿始终,在具体节目中则根据不同内容或演员个人特长而各有侧重。

相声既出,行业始建。自朱绍文等开始收徒授艺,香火绵延,至清末民初,相声已经逐渐成为人们娱乐消遣的重要方式。此后,相声从撂地登上了舞台,随着时代的发展,相声几历风雨,日益成为文艺百花园中一枝独具魅力的艺术奇葩。

相声鼻祖朱绍文铜像

“清门”与“浑门”

从“拆唱八角鼓”到相声,旗籍艺人们的贡献不容忽视。而阿彦涛等旗籍子弟票友的下海,则促进了“清门”和“浑门”相声的“合流”。

所谓“清门”相声的“清”字,一般有两种说法:一是指所演的节目多用词文雅,讲究格调,不带脏口,与艺人撂地演出的荤段子相对;二是指表演者多为旗籍子弟,清高自傲,创作和表演相声纯属自娱,与卖艺挣钱不同。

由旗籍子弟票友自组的班社,一般只在“堂会”演出,不收任何费用,最多吃一顿饭,叫作“耗财买脸”。主家若邀请他们演出,得有正式的请柬,演员自带服装、乐器到场,演出时请柬压在茶海下边,意思是对演员要尊重,不能轻视。“清门”相声演员大都文化水平较高,诗词歌赋,吹拉弹唱,皆多才多艺。他们编演的作品如《八猫图》《穷富论》《五红图》《五行诗》《窝头论》《夸住宅》《对春联》等,已经成为我们耳熟能详的传统相声中的精品。

“清门”相声的代表人物主要有:钟子良、陈子珍(又作陈子贞)、广阔泉、高玉峰、谢芮芝、戴少甫、谭伯儒等。

钟子良,满族正蓝旗人,曾做过内务府生事,是当时黑公爷府的额驸(姑爷)。他自幼饱读诗书,精通音律,擅吹笛箫。钟子良不仅擅长相声创作,单口、对口、群口相声都能演,且捧逗俱佳。由他创作的相声段子至今仍在舞台上演出,如《八大改行》(后经过加工整理更名为《改行》),就是钟子良的代表作之一。

原作中写了八个人物为了生活不得已而改行闹出的笑话,后因时间限制演员只仿学刘宝全、龚云甫和金少山三个人物了,从中可见他对多种行业的熟悉程度。另有相声《暗八扇》,其中的“贯口”历数了关帝庙、铜雀台、阿房宫、大观园等各式建筑的风格,词句典雅,对仗整饬,体现了作者良好的文学功底。他还创作过相声《卖五器》,其中讽刺德国侵略者的一段就是完全脱胎于自己的真实遭遇。

相声名家陈涌泉的外祖父就是“清门”相声的代表人物钟子良。

陈子珍,家境殷实,从小喜爱文艺,最初跟名票恒月川学京剧,会拉会唱。一次,京剧票友和相声票友参加同一个堂会演出,陈子珍看到钟子良不仅谈吐文雅而且相声说得非常好,就提出想学相声。钟子良见他一表人才,又有文化,便答应教他。经过一段时间的学习,钟子良常带着陈子珍出去参加堂会的演出,钟捧陈逗,结果这一老一少两位票友的节目大受欢迎。

后来,钟子良又把二女儿许配给了陈子珍,翁婿俩朝夕相处,切磋技艺,其乐融融。钟子良见陈子珍的演技越来越成熟,便建议他正式下海说相声。于是,陈子珍加入“全顺堂”班社,和广阔泉在城南游艺园搭档演出。两人还曾三赴上海,引起轰动。后陈子珍由“万人迷”李德钖收为代拉师弟,等于从“清门”正式进入了“浑门”,成为20世纪二三十年代的著名相声演员。

相声的讽刺传统

1910年出版的《也是集续编》(英敛之著)中,有一段介绍相声的文字说:“其登场献技,并无长篇大论之正文,不过随意将社会中之情态摭拾一二,或形相,或声音,模拟仿效,加以讥评,以供笑乐,此所谓相声也。该相声者,每一张口人则捧腹,甚有闻其趣语数年后向人述之,闻者尚笑不可抑,其感动力亦云大矣。”

从这段文字中不难看出,相声自诞生之初起,就具有强烈的讽刺批判功能,无论是针砭时弊,还是描摹世态,皆与传统文化艺术中的喜剧表达一脉相承。像无名氏编演的《大人来了》,就讽刺了九门提督出门时故作威风的丑态;朱绍文编演的《字象》,讽刺的是贪官污吏的恶形恶状;20世纪20年代,张寿臣编演的《揣骨相》则公开抨击卖国贼曹汝霖;抗日战争时期,常宝霖、于俊波编演的《牙粉袋》《劈柴棍》等小段,则辛辣地揭露了日伪残酷的压榨和剥削,等等。

清光绪三十二年(1906)发生的一件事,在相声的发展史上也值得大书一笔。当时任京师步军统领的肃亲王善耆出巡,行至地安门大街时,街上行人纷纷避让,偏偏在街头卖艺的相声艺人冯昆志没有立刻停下来,结果冯不仅被鞭笞四十,还戴枷游街三日,从此一病不起。

善耆本就不待见相声艺人日常对权贵的讥笑嘲讽,这回更是借题发挥,不肯善罢甘休,发布通告禁止在北京城内演相声。艺人们被迫丢了谋生的方式,只得背井离乡远走各处,直到宣统二年(1910)善耆卸任后,才又相继回京。不过,这也客观上促成了原本只在北京发展的相声开始走向全国各地,扩大了影响。其后,随着艺人们的流动,相声慢慢成了流行于全国的一大曲种。

原文作者 | 宋波;蒋慧明;王晶

摘编 | 安也

编辑 | 李永博;王青

导语校对 | 贾宁