对于马来西亚华语文学(以下简称“马华文学”),中国大陆的读者大概并不陌生。马华文学代表作家李永平的《吉陵春秋》、《大河尽头》等作品在大陆早有出版;近年来,马华作家张贵兴的《猴杯》、《野猪渡河》又再次于华语世界和中国大陆引起回响。《野猪渡河》不仅拿下马来西亚“花踪文学奖”的马华文学大奖,更获得了针对世界华文长篇小说的“红楼梦奖”首奖。

哈佛大学东亚语言文明系教授王德威曾多次提到,马华文学作为一种“小文学”,来自马华族群对华文文化存亡续绝的危机感:语言是文化传承的命脉,作为语言最精粹的表征,文学又是文化意识交汇或交锋的所在,于是马华文学,便承担了文化存续的“重任”。

也许正因如此,马华文学的创作总是难逃身份认同、国族焦虑、民族创伤、文明与野蛮的分野等母题。张贵兴的《群象》、《猴杯》等作品刻画了东马来西亚华人垦殖历史与自然环境的错综关系,而黄锦树则致力于借文学批判马来西亚的族群政治。

在作家王安忆看来,“一提到‘马华文学’这个词,我们便看到一种战斗的姿态。”

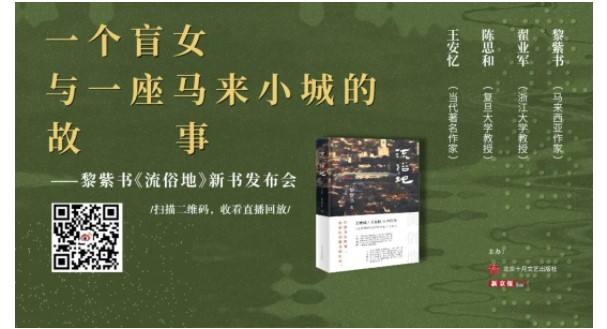

但是马华作家黎紫书的新作《流俗地》不同。在反思与战斗之外,她将笔触指向了日常生活,在铭刻民族创伤之余,她愿意想象一种和解与救赎的可能,为故事和人物注入一种温情。

《流俗地》的故事发生在锡都,一座以黎紫书的家乡、马来西亚怡保为原型的城市。这座山城以锡矿驰名,自19世纪中期以来吸引了成千上万中国移民到此采矿垦殖,形成了丰富的华人文化。而在华人之外,怡保又有马来人、印度人、印度尼西亚人和孟加拉国人,可谓五方杂处。书名中的“流俗”,便指地方风土、市井生活,将锡都比作流俗地,黎紫书意在记录这里的市井百态,展现了以天生视障的盲女古银霞为首的一群“难登大雅之堂”小人物的喧闹一生。

在直播中,他们讨论了马华文学的发展历程,写实主义小说与长篇小说面临的困境与其不可替代性,以及《流俗地》中的隐喻与延展。

嘉宾 | 王安忆、陈思和、翟业军、黎紫书

整理 | 肖舒妍

马来西亚华语文学,是战斗的、悲情的,也是多元的、温情的

翟业军:如何看待马华文学,以及马华文学在世界华语文学中的独特性?

王安忆:我多年来担任花踪文学奖的评委,因此很早便开始阅读和关心马来西亚作家的写作。“马华文学”这个词一提出来,我们便看到一种战斗的姿态,我觉得马来西亚作家的写作有一种和周边的关系的紧张度,首先,他们逃避不了国族问题,这些问题会使他们变得非常尖锐、激烈;其次,在写作上他们吸收了更多现代主义的写法,理论准备非常充分,但对于阅读的挑战也非常大。

此外,我们应该表示对马来西亚华语写作的尊敬。因为他们身处语言的飞地、或说汉语的边缘地带,但是他们的汉语非常干净,保持着从新文学时期以来的良好状态。

黎紫书:王老师说,谈到马华文学首先想到“战斗”,可我自己想到的却是“悲情”。大家似乎已经替马华文学概括出许多语汇,例如“身份认同”、“民族创伤”之类,我们都被这类词牵引着,以致如果我们的写作中没有此类主题,好像就不配为马华文学。

我当然不这么认为,但马华人确实是挺奇怪的一批华人。许多华人移民国外,很自然地便能融入进去,并不觉得放弃自己的语言有什么问题,也不在意自己的孩子懂不懂中文、能不能用中文写作。但是为什么马来西亚华人世世代代都认为这是一个问题,无论如何也要保留母语使用、接受母语教育、用母语写作?

我只知道我们从小就被教导去捍卫华人的一切权益,包括母语。我们比任何其他地方的华人都更抗拒失去什么,也更知道这必须用捍卫、抵抗的姿态才能保有。我们都知道是因为先辈辛苦争取,我们才能保有华文教育。也许这让别人觉得笨,偏执;可我们是为此感到光荣的。

到了今天,像我自己是第四代马华人,还在使用华文写长篇小说。但我们又晓得自己是在中文世界的边缘,我们的中文不纯,写的作品不容易进入别人的视野和受到肯定。

翟业军:马华文学有一批领军人物,像李永平、张贵兴、黄锦树等,因此多年来中国大陆读者对马华文学也相对熟悉。怎么看待黎紫书的《流俗地》一书在马华文学中的独特性?

王安忆:黎紫书可能会开辟一个新的领域,把马来西亚华人纳入到整个马来西亚的生活中去。这么多年过去,马来西亚华人也已经在那边生活几代,感情上、生活上都已经对这个国家建立了很强的认同感。在建立归属感之后,再处理种种宗教、国族、母语和在地的紧张关系,《流俗地》起了很好的榜样。

《流俗地》,[马来西亚]黎紫书著,北京十月文艺出版社,2021年4月。

黎紫书:马华文学的问题就是种类太少了。大家每次提到,就会想到残暴的、野性的、血淋淋的、一整日都在下雨、人物都不怎么看得见的小说。

可是我真正能够写的小说,或者我真正应该写的小说,其实立足于和此前马华作者生活经验的不同之处。我和他们对于马来西亚这个国家、这片土地的想法和感情是不同的,我不具备那么强大的批判性,却反而有一种和解的意识。在这里生活五十年以后,我与马来人、印度人相处很好,我和两家马来人整天讨论怎样喂养后巷的野猫。我决定忠于自己,诚诚恳恳写一部我眼中、我心中的马华文学长篇小说。

王安忆:我记得朱天心有过一个说法,我非常喜欢——她说世界上的一切都可以一分为二,政治只有保皇党和革命党,小说只有三国派和红楼派,我个人是倾向于红楼派的。

我比较重视日常生活的美学。比如紫书生活的地方叫怡保,我就谈谈我对怡保的印象。有一天傍晚,在怡保的一座中国庙里,有一名男子,大概四十来岁,穿着宽松的短裤,上衣好像连扣子都没扣,穿了一双拖鞋,走进庙里,很快跪下来磕头。我顿时非常感动,觉得这个地方充满了故事,可是我进入不了,它跟我隔了一层。

而这些故事在《流俗地》中遍地皆是,它不是经过总结、充满理论和思辨、得出结论之后才告诉我的,我要听你说教,还不如直接看生活。我个人觉得,好的小说还是要有一个常态的外部。至于这个常态有多大的隐喻性,它释放怎么样的价值,就是我们要做的工作。

陈思和:上一届的红楼梦奖的获奖作品,是马来西亚作家张贵兴的《野猪渡河》。这部小说和《流俗地》是完全相反的作品,意象极其残酷,读起来也非常困难,给人一种气壮河山、腥风血雨的味道。

但是我比较喜欢《流俗地》这样的作品。这部作品的节奏相对比较松弛。马来西亚是一个各种民族交融的国家,过去的马华文学一般着重于华人世界,对其他民族,如马来人、印度人的文化触及较少。但在《流俗地》中,很可贵地出现了印度文化中象神迦尼萨的意象,印度人拉祖与象神的意象直接有关联,他对童年时代的银霞成长有很大的影响。小说里还写到教会银霞打字的伊斯迈是一个马来人。在银霞的成长过程中,对她精神产生影响的不完全是中国文化,还有印度文化、马来文化。这是非常值得深入研究探讨的,我特别欣赏这一点。

小说的庸俗,绝对不是写实的罪过

陈思和:我为什么要提这个问题?因为刚才谈到了这部小说的写实主义问题。其实文学上的写实主义是有两面性的:一方面写实主义容易阅读,而且它所讲述的故事、生活都相对真实;但另一方面,写实主义往往会走向庸俗社会学,讲吃喝拉撒,讲日常生活,讲小人小事,讲所谓苦难,而这种苦难是没有精神性的。

我认为对于长篇小说,精神性是第一位的,没有精神就没有好的长篇小说。《流俗地》虽然是写实的,但它背后有非写实的、精神性的因素在提升它,使它显示出开阔的境界。

王安忆:我觉得不能把庸俗怪到写实主义上。小说的庸俗,绝对不是写实的罪过,而跟精神有关系。我强调日常生活的美学,并不是说每一件事情都是有意义的,我不会把所有事情都纳入到我的写作。

思想是有限的,在我看来小说就是传达无法用思想和概念命名的东西,否则的话,我们何必写小说?这种东西只可能是生活提供给我们的。所以现在出现了一种趋势,就是人们大量阅读非虚构作品,因为非虚构中会出现我们意想不到的东西,尤其是我们的思想和概念不能归纳的东西。

当然,在我年轻的时候,写实主义给我带来很大的麻烦。一个麻烦是我会变得很琐碎,因为不晓得怎么选择,别人给我起名为“琐碎风”;另一个麻烦是觉得自己落后,别人都是先锋主义,都不是叙事写作,在这种压力之下我也会去写一些非叙事的东西。但是这不能满足我,最后我还是老老实实回去写故事,尊重自己的初衷。

黎紫书:就像刚才王安忆老师说的,《流俗地》这本书的写法跟马华向来那种现代主义的写法完全是两条路。我确实想过这种写法可能不那么受待见,与大家的审美追求有很大的差异。可是对我而言,只有这样写,才是我心中这部小说唯一的、应该的、必须的一种写法。我希望它是雅俗共赏的,每位马来西亚华人都能读懂、都愿意去读的一部小说。它不应该是只属于文艺青年的小说。

一开始我就下定决心,这部小说必须写得“好看”。因为大陆境外的华文小说创作者总觉得自己经验匮乏、故事匮乏,或者自己生活的环境太过平凡、太过疏离,没有光怪陆离的事情每日发生,所以总是无事可写。我也自认没法在长篇小说中写出惊人、曲折的故事和情节,我知道我要写的就是一群平凡不过的人的故事。要把这样的平凡小事写得好看,当然不能只是用写实手法写一群人怎么生活、怎么吃饭、怎么见面、怎么和朋友相处。这样不仅庸俗,也不是我心中的“好看”。“好看”必须加入一些精神上的向度,在一群人怎样生活的表象底下还要有一些精神层面的东西可以打动读者,这样小说才不只是流水账。

黎紫书在活动直播间。

长篇小说中,被遮蔽的民间社会

翟业军:紫书在后记里面写到写这部长篇小说时的恐惧、折磨,接近于死敌,而在王安忆看来长篇写作是家常的劳作,需要一针、一针去织,一块砖、一块砖去垒。你们怎么看待长篇小说这种题材?

王安忆:可能和个人的性格也有关系。短篇小说需要很短的起跑,“砰”一下跳高。我可能受限于写实的性质,必须借助漫长的起跑,不太可能有跳跃性的、飞扬的东西。在我看起来,对于叙事而言,还是中等的篇幅比较合适。小说的本意是叙事,是讲故事,而且讲的是人间的故事。当然,好的人间故事是可以上天的,但是起跑,一定是从地上起跑的。

在当下,长篇小说特别多,可我觉得当下恰恰不是一个长篇的时代,因为人都没有耐心,写的人没耐心,看的人也没耐心。所以看到黎紫书这本长篇小说,我心里是很惊喜的,好像有一个人和我一样在做这么一件细水长流的工作,这件事情看来还是有希望的。

黎紫书:我同意王老师说的,写长篇还是短篇其实跟人的性格有关系。我觉得自己的性格是更适合写短篇的,因为我是个比较急躁的人。可是写完这部长篇小说,带来的成就感是无与伦比的。成就感不是源于这部小说写得多好,而是在于我居然能够坚持用我觉得这部小说该有的节奏、该有的调子一直持续,没有快一点,没有慢一点。

我自己也读了很多长篇小说。作为同行,我几乎每次都能在作品中感受到作者的急躁,觉得怎么就这样收尾了,为什么会这样结束小说;作为读者,我自己也没有太大的耐心和勇气打开太厚的小说,很怕把时间花在一部事后发现不值得的长篇上。

黎紫书在活动直播间。

陈思和:在我看来,长篇小说有两种。一种是史诗类的,它的叙事是紧扣国族历史的重大节点来演绎主人公的命运,这一类长篇小说比较好写,也更为人所重视。而紫书这部小说属于另一种长篇叙事:描写民间社会。民间社会不同于国族历史,有它自己认知世界的方式。但是民间社会,在国族社会、正统历史的面前往往是被遮蔽的。这个被遮蔽的世界用所谓的史诗意识很难真正洞察其真实,因而对我们来说,民间可能就是黑暗的。

《流俗地》中恰恰用了“盲人”这一非常好的意象,银霞出生便是盲人,作者借此一直在提醒我们,她所描写的世界其实是盲人眼中的黑暗世界,而银霞是作为黑暗世界的叙事者在讲述她的生活真实,讲述她生活其中的民间社会。从隐喻的角度来说,民间社会本身就是黑暗的社会,其中有所谓的鬼神世界、所谓的猫的世界、梦的世界等等,这个林林总总的黑暗世界,不是正常人的肉眼去看的,只能通过意象、想象或者感受等方式体现。

在这样一个黑暗的世界中,女性的被侮辱和被损害是整部小说的核心。小说里几乎所有的女性都在遭遇背叛、遭遇强暴、遭遇遗弃,遭遇家暴,遭遇欺骗等等,大概没有一个女人身处我们通常所理解的“幸福家庭”,而都是在跟命运不断作斗争。只有把这些女性纳入到黑暗世界之中,才能看出银霞的重要性,因为她是直接用她的心来感受这个黑暗世界的。

直到小说最后,银霞还是在自己黑暗的世界中坚守立场。结尾写到银霞遇到顾老师,这是一个来自于外部世界、带有光明、比较理想的一个人物。顾老师名叫顾有光,即看到光明的意思。但是最有意思的是,当顾有光和银霞两个人被困在黑暗的电梯里互诉衷情时,银霞说了一句:“现在我们都在黑暗世界,欢迎你来到我的世界。”这句话说明什么?在这个民间社会中,最后不是顾老师给她光、拯救她、让她摆脱黑暗的民间世界,而是她把顾老师吸引到黑暗的世界中去。这充分显示出一种民间的力量。

一直以来写底层、写平民的作品,往往包含一种悲天悯人,把平民写得没有出路、需要拯救。但是好的小说,即便写生活在底层的苦难、写既没有知识也没有力量的人们,在他们的故事当中仍然充满了勇气、充满了力量。这部小说也是这样,它的温暖便来自它显示出了民间社会的力量。

带有隐喻的“成长小说”

翟业军:陈思和老师提到作为盲人的银霞和她所处的黑暗世界。世界文学史上写盲人的故事不少,如谷崎润一郎的《春琴抄》,史铁生的《命若琴弦》,毕飞宇的《推拿》。《流俗地》中对盲人的书写与其他作品中的盲人有何区别?黎紫书为何会想让一位盲人作为故事主角?

王安忆:在艺术和文学中,任何疾病都是有隐喻的,如果不带隐喻,或者是盲,或者是聋,最多只能呈现一个和疾病作战的状态。所以我觉得,凡是写疾病,都有其意义。例如侯孝贤的电影《悲情城市》,主人公是一位不会说话的人,这带有强烈的隐喻。

隐喻在每个人都有不同。在《流俗地》这部小说中,黎紫书把“盲”释放得非常充分,用这么小的隐喻释放出一部长篇。

陈思和:这个不具有可比性,但就书来论,《流俗地》的盲人写得特别好。这个盲人是有光彩的,不是为了讲盲人,而是为了讲另一种明亮。虽然在现代生活中她是一个盲人,但实际上她代表了一个我们看不见的民间世界,其实是比我们明眼人的世界更加透明。从隐喻的角度而言,这个盲人特别有意思。

黎紫书:马来西亚这个社会有各种各样的种族、各种各样的冲突,我想安排一个盲人作为主角,因为看不见,肤色对她便没有影响,基本上可以免疫于各种各样的成见。在她黑暗的世界里,其实是相对公正的世界。但是这部小说的盲人,并没有纯粹为盲人发声、纯粹为盲人说话,因为小说不是在处理盲人的问题。

马来西亚电影《光》剧照。

翟业军:黎紫书说过非常狠的话,“我本身是对人性社会不信任的,对感情持怀疑态度的人,我做记者的时候接触的都是社会底层的阴暗面,看到很多悲剧、无奈的现实以及人性的黑暗。这些很多成了小说的素材,我没有办法写出阳光的东西,我整个人生观已经定型,我不是为了黑暗而黑暗,为了暴力而暴力,因为人生观就是这样的。”但是在《流俗地》的结尾,银霞遇见了顾老师,这是象征着与世界的和解吗?王德威老师在书评中也写道:银霞不遇见野猪,而遇见光。这是当代马华小说浪漫的一刻,可也是”脱离现实的”一刻?

王安忆:我个人觉得顾老师的出现是必须的,而且是必然的。我非常同意陈老师给银霞的世界命名为“黑暗世界”。但是黑暗世界的企图是什么?我的解释可能不太一样。在我看来,黑暗世界恰恰是对道统世界的一种抵抗。银霞有两次机会进入外面的世界邂逅,一次是学习象棋,一次是学习盲文,但是两次都受阻。这种受阻其实也是抵抗,这个看不见的世界其实是一个大光明的世界。在他们三个小伙伴慢慢成长的过程中,不断以各种方式得到觉悟,佛教、印度教都在从不同的方向给他们开悟。因为也可以把它看成是成长小说。如果承认这个大光明的前提的话,就不会把最后顾老师的出现变成一种浪漫的、拯救的想象。

银霞被强暴的情节,在我看来也是带有隐喻性的——人一定要受难,才可能觉悟。如果从隐喻的角度来看银霞,我觉得她更像是一位观音,“菩萨低眉”,观音看人生的时候,不是用眼睛看的。我时常想起托尔斯泰的《战争与和平》,为什么要让娜塔莎有过一次私奔的企图、犯一次错误?其实一个“人”变成一个“好人”,他的善不是积累起来的,而是要受一些惩罚的。

顾老师的到来,在我看起来是很自然的。不仅仅是“感到温暖”这么简单的一种人间体验,而是一下子在人间释放了银霞的价值,原本她的价值不在人间,而在天上。

陈思和:我同意王安忆的分析,顾老师不是作为拯救者出现,而是进入到盲女的世界。在盲人的黑暗世界面前,有两股大的压力,一是政治权威给予她的压力,二是知识权威给她的压力。拉祖这条线是从政治权威的角度展开的,这个男孩子后来死在政治的这条路上;而顾老师是知识权威这条线上的一种妥协,他关注到这样一种民间力量的存在,感受到黑暗里包含了巨大的能量。我是这样看顾老师的。

黎紫书:作为作者,我并不觉得这部分有什么浪漫。像银霞那么出色的女孩,仅仅因为盲了眼睛,要到人生那么晚的时候,才遇上一个年纪比她大很多的顾老师,其实不是浪漫,而是她没有选择之下最后一个安慰的出现。

可是我在写到小说前面部分,银霞和拉祖、细辉到小学去玩,从秋千上摔下来时,就已经打算安排她再次遇到这个老师。为什么?可能真是年纪大了,我心里面对银霞有非常大的同情,不打算把银霞这一生写成无路可走的悲剧。但我并没有想到需要顾老师来拯救她,我不认同这是一种拯救,因为顾老师自己也是一个经历过沧桑、有过伤痕的人。

可是确实有一种和解的意识。这种和解不仅仅是银霞与她的过去、她的经历、她一直埋藏在心中的那个创伤和解,也是对于我本人的。在写这部小说时,我其实特别仁慈,不仅仅是对银霞,对小说中的其他人物我都特别仁慈。可是这种仁慈到底是出于我自己,还是出于我所看到、所接触到的在锡都、在怡保的现实呢?我时常会在出租车里和司机聊很多,听电台小姐的广播。只要听到那个声音、听那些人交流,我就觉得这是一个温暖的社会。可能这是我在书写这部小说、这些人的时候,笔触自然就会变得温暖的原因吧。

扫描图片二维码,观看直播回放。

嘉宾 | 王安忆、陈思和、翟业军、黎紫书

整理 | 肖舒妍

编辑 | 青青子 罗东

视频制作 | 方笑

校对 | 付春愔