中国美术学院的前身国立西湖艺术院创设于1928年3月,后改名为国立杭州艺术专科学校。抗战爆发后,学校前后迁往诸暨、贵溪等地,1938年奉命与北平艺专合并,改名国立艺术专科学校,一路迁往昆明。当时,艺术史大家、民族学学者、前台北故宫博物院副院长李霖灿为了节省车费,曾组织几名同学一起,徒步穿越湘黔苗区进入云南,并在昆明成立了“高原文艺社”。这段黔滇之行,也成为了一次西南边疆调查,记录了中国艺术史本土化的早期探索。

据李霖灿先生之子李在中所言,当年步行团的路程是从沅陵出发经贵阳到达昆明,行程是分两段来走的,第一段是1938年12月3日离开沅陵,同月30日到贵阳,第二段是1939年2月7日离开贵阳,3月3日到昆明。《黔滇道上》写的正是贵阳到昆明的这一段。

由李在中编辑整理而成的《黔滇道上》不仅记录了1940年由《大公报》在香港出版的《黔滇道上》原文,还加入了李霖灿由贵阳步行到昆明的日记,以及李霖灿当年为国立艺专“边疆艺术考察团”所写的相关文章,完整、直观地还原了李霖灿当时所做的田野调查。在这本书中,我们可以看到一个中国艺术史大家在青年时期通过田野考察而对中国西南地区的地理地貌、博物生态、民族艺术、社会田野等各方面做出的记录与思考。本文特别选择了其中李霖灿对聚居在云南西北部藏族(即文中所说的古宗族)艺术地初步考察一文,以期还原当年李霖灿对中国本土民族史、艺术史研究最初的探索。

以下内容节选自李霖灿所著的《黔滇道上》中《古宗艺术之初步考察》一文,小标题为编者所加,非原文所有。已获得出版社授权刊发。

《黔滇道上》,李霖灿 著,[加]李在中 编,北京出版社2021年3月版。

古宗(曾是对聚居在云南西北部的藏族的称谓)在西南夷中称为“姑缯”;现在丽江人称他们为“古兹”;我们称他们为“古宗”;他们称我们为“汉家”,称自己“蛮家”。

现在他们分布的区域,以中甸、德钦、巴安一带为中心,南边以金沙江为界,西康草地一带全是他们的势力范围。

这是一支很富于诗意的民族,他们以旅行为生涯,靠了他们几种难得的特长,许多民族不能通过的地方,变成了他们专利的所在。横断山脉与西康草地是有名的难以通过的地方,他们就专在这些地方来做交易,把汉人的茶、糖等,运到西藏,再把那里的藏绒、毛织物、“铁皮”(即氆氇,藏族地区生产的一种羊毛织品)之类运下来。因为这是专利的缘故,古宗在旅行中变成了一个很富的民族,他们旅行的路线正是我们所最喜欢的,东线穿横断山脉到康定,西线经横断山脉过草地到拉萨。

古宗的生活本身就很艺术

未说到古宗艺术以前,应该先介绍他们的生活情况,艺术基本上离不开生活,再说他们的生活本身就很艺术。

因为他们是旅行的民族,所以生活是以“行”为中心,生活中的食、衣、住三方面都得适合于“行”。

食:糌粑和酥油茶是他们日常的食品,这于旅行十分方便,只要在口袋中装上糌粑、一块茶、一点食盐、一团酥油便什么地方都能去了。所谓糌粑就是炒面,由一种近乎大麦的青稞煮熟,晒干磨碎而成。吃的时候加上酥油茶用手来拌匀。不过这也需要一种技巧,正像外国朋友不会用我们的筷子一样。我和古宗人走了两个月还没有把搓糌粑的本领学到家。

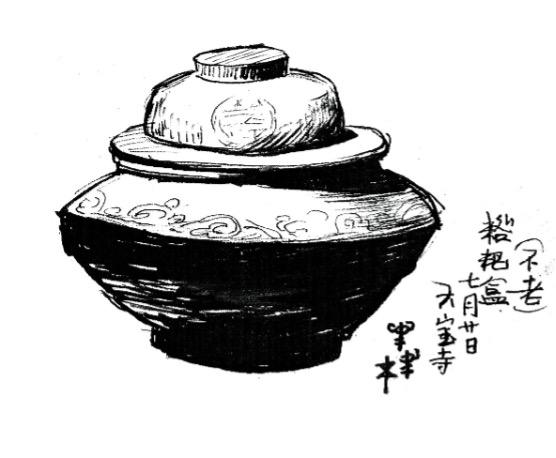

裝糌粑的木盒,李霖灿手绘。

酥油茶是在茶中加食盐和酥油混合而成,酥油是和牛油一样,由牛奶中提出,但因为方法不好,不如牛油纯净,有一种腥味。这是古宗人的礼节:客人到家一定要请他吃酥油茶。为了学他们的礼节好和古宗朋友打成一片,对于吃这有腥味的酥油茶我事前曾特意加以训练,训练的结果是我竟然吃得很惯,而且在酥油茶中渐渐品出一点“巧克力”糖的美味,等到要和这般古宗朋友道别时,我竟然对酥油茶有点“留恋”起来。据说佛经上所谓的“醍醐”就是指的酥油茶。

酥油茶的取法也与《涅槃经》上说的“从乳出酪,从酪出酥”的程序相符合。酥油茶和糌粑滋养都很丰富,而且主要是对于旅行方便,只要水一开便立刻能吃饭。古宗人是有名的生火好手,就是在大雨中三分钟内他们也准能把火生起来,一刻钟的时间使你饮到醍醐。

衣:古宗人的服装有一种沉重的感觉,颜色也是沉重的紫色调子,他们穿的衣服名叫“楚巴”。“楚巴”多由一种名叫“铁皮”的西藏毛织物做成,又宽又大,像是大氅,但上半截平常多束在腰间,白天是大氅,下雨是雨衣,晚上就是被窝。

古宗人的楚巴衣着,李霖灿手绘。

住:因为他们是一支旅行的民族,所以对于住不十分在意,普通住的房子都是因陋就简地用木板搭成。古宗是很富的一族,你若由他们的住屋上来判断他们的财富那就大错了。他们住的木屋分上下两层,上层住人,下层住牲口,由院中架起一个短梯,人就由梯子上走上去。古宗人还保持游牧民族的特性,对于自己的牲畜爱护备至,所以和牲畜合住一个楼,不过这也与气候有关,古宗人都是住在寒冷的地方,因此牲畜住在下面也可以没有气味。在旅行中他们用很好的帐篷。

古宗人的衣、食、住都得合乎“行”的方便,不过古宗人本身也就适合于旅行,能吃苦耐劳当然是可由锻炼而得。但古宗人生来就有健壮高大的体格,先天上就占了便宜。和他们一道旅行的时候,每到休息的地方,我疲倦得话都不愿意说,他们却又要放牲口、烧饭、搭帐篷,而且在工作时还有说有笑,好像从不知道有疲倦这回事。稍有休息的机会,便兴致盎然地唱起蛮歌来。

好的身体使他们能担负长途跋涉的旅程,身体强壮同时是他们对付土匪的基础,古宗人性子很野,土匪很少打古宗人的主意,这是他们先天上就占了优势。另外他们有几种特殊的技巧,如骑马、打枪、搭帐篷、生火伐树都是有名的古宗人的特长,靠了这些特长,古宗人便能在别人不能通过的地域内来去自如。

绘画:古宗族的绘画只有佛像

古宗人的生活简略地介绍如上,我和他们相处有两三个月,完全采用他们的生活方式同他们走过不少的地方,因之不但对古宗人生活有较深刻的了解,渐渐对于他们的艺术也动了考察的兴趣,因为没有时间准许我做正式的收集和详细的调查,就先把自己所见闻的艺术各方面做一个初步的整理。再说,古宗族是藏族很亲近的一支,一直到现在他们与西藏还保持着最密切的关系,他们宗教相同,而他们的艺术又差不多全部与宗教有关,因此在未能完全明了西藏的宗教和艺术之前,亦不容许我们做正式的古宗艺术研究。

初步考察古宗族的艺术,分作绘画、建筑、音乐、银器四项:

没有看到古宗人纯粹的绘画,他们所有的画全与宗教有关,也可以说他们的绘画只有佛像,这当然是藏画的支流。由他们所用的材料不同,可以把他们的绘画分作版画、壁画、绢画三种。

甲、版画——这类似于我们的年画,大都是刻在木版上的佛像,时常附有藏文的经典,用意原在“辟邪”而不是为欣赏,他们的版画完全是“线刻”,很像中国古本小说上“绣像”的作风。线条上曲折婉转显然是画好才照刻的,不分明暗,线间的距离也相差不多,虽然看着稳重但颇呆板,没有像内地年画用套色版的,都是用单色印刷,由喇嘛寺发行。

乙、壁画——这是他们绘画的主要部分,在他们的绘画上也以这一部分造诣为最深,在活佛或私人的小经堂内以及喇嘛寺中都有壁画,尤其以喇嘛寺门口的四大天王及寺内的大佛像为了不得的杰作。

这种壁画的用色用线都近乎“青绿山水”。线条不再有版画那样流动婉转的感觉,只是呆板地着色界线。因为靠近西藏的关系,石青石绿是他们用得顶多,也是他们顶喜欢的颜料,他们也很喜欢用金色银色,这些矿物质的颜料既经久又色彩鲜艳,所以看他们的壁画很有宫殿中那种金碧辉煌的感觉。

他们不注重体积,对于绘画上的立体感完全没有把握到,照着线的区划来填颜色所以看去接近图案而不太近绘画。这种性质尤以大的佛像为最甚,也许他们只把这种佛像做崇拜的象征,因此也不需要在艺术上做进一步的追求。

他们画壁画的方法很像西洋古代的“鲜画”(Fresco),小一点的佛像以及幡幔流苏等装饰都是先在厚纸上画出,用针照着画的轮廓刺上洞,画的时候,把厚纸平贴在墙上用有颜色的粉末打过去,于是便在墙上显出了要画的全部轮廓,然后用线勾勒再照填颜色。

丙、绢画——这是正式的藏画,有许多好一点的佛像简直就是由西藏带来的,佛像都是很精致地画在细的麻布上,方法很像西洋的油画,先在布上刷一层粉底使颜色不致透入布中,又多半用不透明的颜色更觉得十分相近油画的味道。和壁画一样仍然不知道捕捉立体的感觉,虽然十分细致,然而仍是图案的作风浓厚。对于这样的绢画,他们是珍贵得很,只有在阴历上元节才拿出来供奉一次,这是一年唯一去看的机会,平常是不轻易拿出来的。

建筑:中甸喇嘛寺的建筑完全模仿拉萨大寺

这里所说的建筑专指他们的宗教大建筑喇嘛寺,古宗普通住的房子很简陋,但喇嘛寺却伟大异常,因为这不但是他们的宗教中心,而且同时也就是他们文化的中心,古宗族中的优秀分子也大半聚集于此。

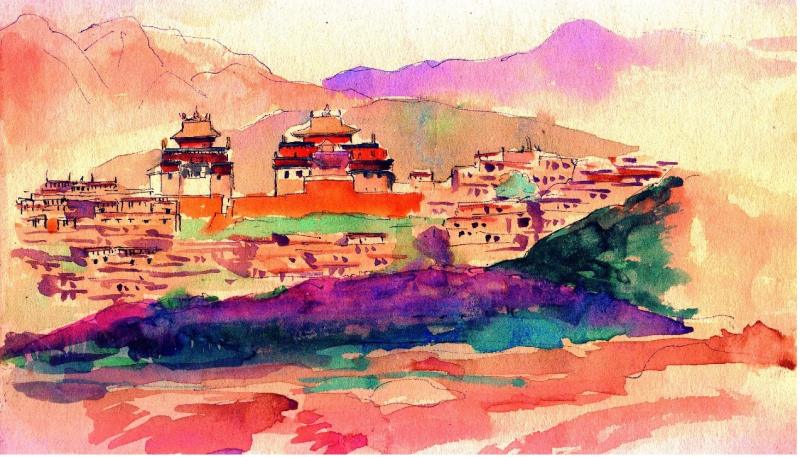

以中甸的喇嘛寺为例,这一个大寺有近两千的喇嘛,由八个寺院和两个金顶大寺组成。这一个喇嘛寺的富丽和伟大都是西康与云南边境上的奇观。这大喇嘛寺的建筑完全模仿拉萨大寺,规模之大也和拉萨大寺不差多少。在人口稀少、建筑简陋的边地会忽然出现这样伟大的建筑,使每一个旅行者都为之惊奇。

远眺中甸的噶丹·松赞林寺,即归化寺,李霖灿手绘。

喇嘛寺原是住喇嘛的,但我却在这大寺中住了近一个礼拜,喇嘛可以有朋友,因此我便以朋友的资格住在喇嘛圣地中。

寺中喇嘛,李霖灿手绘。

为了要参观及描绘那金顶大寺的内部,我曾先去和他们最大的活佛谈过话,又曾和喇嘛寺最高行政机关的八大老僧会议去接洽。承他们的慷慨,我可以自由描绘这座喇嘛城的内外全部。最遗憾的是我未曾学过建筑,所以有这样好的机会,我只是目迷五色地看了一遍,不能在建筑上有较成系统的报告。假如是来了一个关于建筑方面的专家,我相信他会有很可观的收获。因为显然这个喇嘛寺是取另外一种形式建筑起来的,一眼看去,满是一种异域情调,但很清楚地又不完全是西来作风,应该是有特殊的营造方法。

我只是从美的观点来看,也觉得灿烂辉煌极了,尤其是那大金顶寺的正厅,这也是他们每天三遍念经的所在,可以容得下一两千喇嘛列坐念经。在这个大的厅堂内你可以看到一排一排的柱子,柱子上面完全包裹着美丽的藏绒,上面各种花纹都有,尤以红黑十字花纹为多,由屋顶高高地透下光来,满眼只见充满了粉红色地调和在舞台上,我都没有看过这样富丽的光彩。在念经的时候,一列一排坐满了红衣黄帽的喇嘛更有说不出的一种美丽和和谐。

所有喇嘛寺的建筑都是用一种淡淡黄色的白土造成,像是水门汀,每一个较大的寺院就像是一座堡垒,全喇嘛寺就是由堡垒集合而成,在这些堡垒的外围还有高大厚实的一圈城墙,喇嘛城中又充满了勇敢的喇嘛战士,这伟大的喇嘛寺从来没有被人攻破。喇嘛住的这些像水泥的建筑,都有很大的窗户,房顶全是平台,可以站在上面很舒服地浏览远近的风景,不成平台的房顶只有那两个神圣的金顶大寺,为表示它们的尊贵地位,房顶四周虽然也是平台可以任人行走,但正顶却采用宫殿的形式,而且全部屋顶都用镀金,在几十里外都可以看到金顶寺的黄光。

柱头上的装饰和柱头的形式都有点像是希腊的形式,用石青石绿涂上颜色,像花的枝条一样分披下来,其他像他们大寺内部的结构、装饰都很值得有这方面专门学识的人来做长期的研究。

音乐:边民藏有许多可贵的音乐等待人去整理研究

我和古宗人在一起,时常听到他们唱一种沉闷的蛮家调,虽然他们也唱些夷家调(罗罗调)和汉人的歌,但这不是他们的东西,而且要正确地找出古宗真正的曲调也很不容易,这一支以旅行为生涯的民族,时常很自然地学会他们经过地方的各种歌曲,比较靠得住一点,还是依据他们居住的地方,所命名的曲调,如龙巴调、阿墩子调之类。

有一天晚上在森林中遇着了大雨,我们三个帐篷完全漏水,睡觉是没有希望。于是我便提议唱歌,对着三个帐篷中间比人头还高的大火,我先唱了一段京戏,想他们也觉到这是异乡的曲调,便以他们自己的曲调来做回礼,在大雨中对着这堆野火他们一直唱了大半夜,除了罗罗调及么些调外,他们拿地域把古宗调分为龙巴调(龙巴地方的古宗调)、格咱调、阿墩子调、永宁调和通常的蛮家调这几种。那天晚上像是在古代森林中开了一个原始人的音乐会,那时若有一个音乐上专门人才在场,定能收到不少的资料。边民藏有许多可贵的音乐在等待人去收集、整理、研究。

在声乐方面他们都有一副浑厚洪亮的歌喉,这是由于他们健壮身体的得天独厚。在他们用的乐器中我只看到二胡一种,一边跳一边唱又一边拉二胡的,跳的步伐与二胡的声音很合拍。

跳舞、音乐混合在一起的还有一种“跳古庄”(锅庄),是把男女分开两组,在中间生起一堆大火,大家围着火边跳边唱,唱的多是情歌。他们的音乐大都与爱情有直接的关系,跳舞要围起火也应是原始习惯的遗留,这使我们想到森林中夜火跳舞唱歌的原始野趣。

银器:古宗的妇女很爱银器的装饰

古宗所佩用的银器可以分作两大类,一种是纯为装饰用的,一种是带有宗教的含义。前者我们举出戒指为例,后者则举护身佛盒为例。

甲、装饰用的银器:

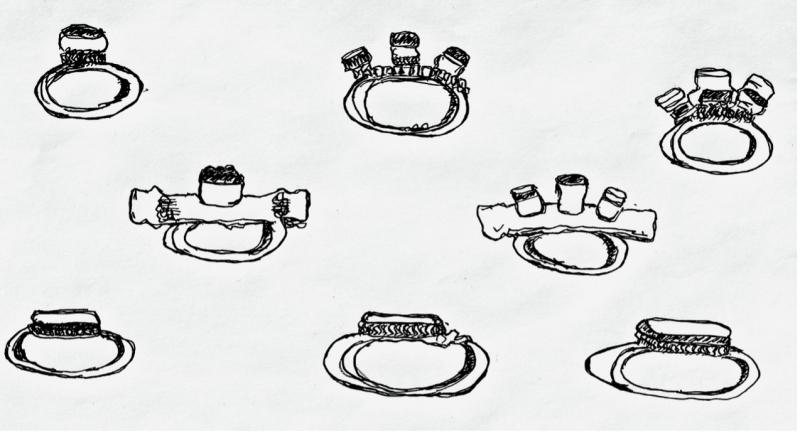

古宗人极喜欢佩戴银器,有时候使我们想到他们可以和贵州的“花苗”比美。现在只举他们的戒指,这又分为大小两种,大的一种多佩戴在女人的发辫上,较小的一种男女都喜欢戴,女的时常一只手上戴上十多个戒指。

他们的戒指都镶嵌有宝石,是西康草地及西藏出的一种有红颜色的石头,很鲜艳而不透明,通常他们用得最多的有大红、深绿、深蓝、粉红、浅蓝几种颜色,和他们壁画上的色彩有相同的感觉,因而可以看出他们都是采用一种沉重的鲜明色。在他们服装上的颜色也与这个条件符合,因为他们穿的“楚巴”多是深紫和近乎黑色的红色等,就是从衣服的形式看,旅行的服装也应该简便才是,但古宗的衣服累赘烦琐,有一种沉重的感觉。

古宗人的戒指,李霖灿手绘。

戒指的形式很多,因为时间和其他关系并未曾有计划、有系统地收买,只就记忆所及的画几个样子在下面,若将来在巴安、理塘一带做正式的收集,那应该有较好的成绩。

乙、有宗教含义的银器:

喇嘛寺中有许多很珍贵的金银法器,上面的花纹都很可观,但那短期内不易看出一个头绪来,我在喇嘛寺短期地停留,没有办法给它一个较有系统的整理。这和喇嘛寺的建筑同样是留待日后的研究工作。

现在我们只举他们银制的护身佛盒做一个例子,这是古宗人差不多每一个人都佩戴的一种宗教银器,像一个盒子的形式,平常是不准许打开来看的,里边装的大半是他们活佛送他们的小东西,因为他们相信凡是活佛接触过或赐赠给他们的东西,都有无限避邪的法力,甚至于可以刀枪不入。

较精致一点的护身佛盒大半是由西藏拉萨一带来的,藏族对于他们的宗教更加信仰,所以护身佛盒更是必需品,因此有许多精致得惊人,各种样式都有,方形、圆形、菱形,色色俱备。关于这种护身佛盒的形式与花纹若是要做较详细的研究,那应该是到拉萨一带做较长期的居留。

古宗小姑娘戴护身佛盒,李霖灿手绘。

古宗的妇女很爱银器的装饰,所以对于古宗族,只把他们所有的银器做一个收集整理,便是一件很有意义的工作。在他们喇嘛寺中的法器上,其他如古宗妇女的耳环、银扣等都有很好的形式与精细的花纹,以上所画的都是就记忆所及的、最常见的画一部分,真正好的银器数量与质地上都要比画的好许多倍,这一片园地在等待有心人去开发。

对于这支富有诗意的古宗族他们的艺术,因为时间及其他方面的关系,初步的考察就我个人的能力也只能如此而已。希望能在最近有更好的正式研究给我们看到,当然我自己也希望能得到一个较长时间的机会容我做进一步的考察工作。

1939年10月10日,昆明

作者丨李霖灿

摘编丨安也

编辑丨王青

导语校对丨刘军