《为自然书籍制图:16世纪人体解剖和医用植物书籍中的图像、文本和论证》,[日]楠川幸子 著,王彦之 译,启真馆·浙江大学出版社2021年2月版

图画可以被当作一种对古代或现代分歧皆适用的裁决权威

16世纪中叶,约于印刷术出现的一百年后,印刷书籍在欧洲已无处不在。那时的印刷书籍已然成为医学学术研究的基础,以及有学问的医师们发表他们的发现与论证的主要媒介。印刷书籍作为一件物质产品,不是凭空出现来表达思想的。作者们需要克服并且驾驭那些支配书籍生产的技术、资金和其他条件,才能使他们的见解得以出版。虽不充分,但这些是把图画包含在与自然相关的学术书籍内所需的必要条件。

或许正是因为把图画安插在印刷书中需要耗费大量的精力与金钱,想要在书中使用它们,背后须有坚定的认识论、本体论或学术上的理由。对偶性、外在形式与规范人体的信仰是富克斯、格斯纳和维萨里的文艺复兴项目下的有力支柱。相反的,为何像科尔纳瑞斯或迪布瓦这样同样拥有古典倾向的医师,却不认可图画在恢复古代知识中的作用,其背后也有着合理的理由。不过,拥有大学背景并且在他们的书中使用了图画的医师们也有着其他原因驱使着他们的决定:就马蒂奥利来说,这是用来提升权威的方式,抑或像欧斯塔基和普拉特那样,分别用图画来批判和经典化维萨里。

值得注意的是,即使图画使用的背后有着坚定的智性理由,富克斯这样的作者也未必会始终用单一的方式来使用它们,就像他对植物通志的拉丁语评注虽对他而言可能是知识最重要的呈现形式,但他不认为这就是唯一的形式。通过缩减、翻译及重新排列,富克斯的通用知识得以根据更为本地化的需求与市场进行了调整,而该过程也转变了他的图像的功能。印刷商的复制实践也意味着富克斯在《植物史论》中运用图画的方式无法保持一成不变,因为他的图画被复制到了不同的书籍与研究之中。而维萨里的图像则面临着更多不同的命运。

在受古典启发的拉丁语学术研究书籍中,富克斯、格斯纳与维萨里使用的图画却反映了作者从当时的争议中打磨而成且个人相信是最有效可靠的方法。这些方法皆享有同一个特征,即期望通过对植物或人体外在特征的研究,设法触及其本质上的某些东西。简单地将这些手段称为“观察法”无法公平合理地展现出它们被架构的方式——偶性的匹配、自然之象形文字的追踪,或规范目的论的建立。不仅如此,图画还可被当作一种对古代或现代分歧皆适用的裁决权威,意在说服读者信任每位作者所贡献的知识的正确性。因此,除了展现出作者在观察上的态度以外,图画所起到的作用要根本、广泛得多。

确实,在富克斯、格斯纳和维萨里使用图画的时候,尽管他们一贯坚持亲身经历的重要性,但图画从不曾是他们所观察的实际样本个例的精准描绘;这些作者极少使用那套将展现个别事物的同代“仿造品”图像称为真相的策略。相反,个体的瑕疵被忽略,变种被合并到一株植物之中;被视为无用的结构被默默放弃;罕见的小骨和肉眼不可能看到的静脉变得可见。这些图画所体现的是某种一般的或理想化的物体——超越了自然界中的个别实例并且可以用完整(absolutus)这个形容词描述的东西。即使当欧斯塔基——另一位拥有大学背景并且尊崇盖伦的医师——选择回避这种对于图绘的一般化,坚持描绘个别、独特的器官的时候,他将这每一个器官视为一种更普遍的自然法则的具象化,而格子系统则为他指出个别器官之间的共同特征与变异之间的共同特征提供了可能。

这些图画并非可有可无、放纵肆意的文本添加物,文本也无法自给自足,充当论证的唯一载体。文本与图画合作产生了一种有力的论证形式——将展示与说服一并包括在内的视觉论证。凭借这种视觉论证法,富克斯、格斯纳与维萨里立志要让他们的知识具备一般性与全面性。希望我已成功证明,他们是在依据各自的学术标准“科学化”自己的知识,而且图画是该过程中必不可少的组成部分。

这些医师对人们在印刷本中阅读他们的知识的想象,影响了他们排列文本、图像以及建立论证的方式。维萨里使用页内行与行之间的空白,指导读者在他的文本与版画之间来回查阅,以此方式来引导他们理解人体。换言之,他为在读者的脑海中塑造出一种对人体合理正确(就他而言)的认识时,把这本书当作了一个整体。普拉特复制了维萨里的图画,却未效仿其结合了文本与图像的整体结构。反而,他将文本和图像分置在不同卷中,建立表格式划分来引导读者通读文本,然后再将他们引向蚀刻版画中的个别人体部位。通过反复阅读这些划分项,读者逐渐在脑海中形成对人体的理解。

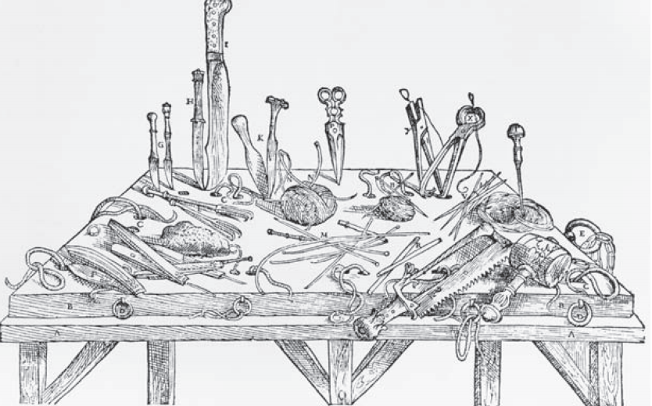

由常见器具制成的活体解剖与解剖工具陈列:锋利与粗钝的理发师剃刀(F,左前角);用于刨笔的小刀(G,左后角);把餐叉的叉尖锉小并拗成半圆形所制成的钩子(L,在 G 和 H 的前方);用芦苇制成的管子,用于给人体部位充气(R);普通的弯针(N)被插在一团粗线球里,若是出于绑扎血管的目的,用于缝合纸张成册的德国线绳最为理想。来自安德烈·维萨里,《人体的构造》(1543),235,局部。伦敦惠康图书馆。

像维萨里和普拉特这样的作者不单单是在书页上草草地记下他们的想法;他们还试图去塑造读者的体验与理解。书籍还影响了格斯纳的研究方法:一页页的图稿构成了一本未来的图书的“札记”,且上面布满了他所写的那些跨时间与空间的植物文字描述,以及他通过其他书籍得到的研究问题的答案。这种文字表达使得他的图画能够像书页一样被“阅读”。以上论点强调了一个事实:这些作品是作者企图在读者心中建立一个对植物学或解剖学的全面准确的认识,并且对书籍形式进行挖掘以实现他们的目标的学术项目。为数不多的阐述了如何能从图画中获得这种认识的人是格斯纳,他认为人们如若想要通过栩栩如生的图像领会某个“东西本身”或它的形式,则必须把视觉置于首位。

值得一提的是,我在本研究中探讨了其作品的16世纪拥有大学背景的医师——包括那些反对使用图像的人——持有许多共同的文化价值观,例如拉丁语与希腊语的重要性、古典著者的权威以及知识的等级体系。当对图画的使用引发争议时,受牵连的显然还有更多。

确切地说,有关什么才是知识的正确形式的方法与假设立刻会遭到怀疑,且难以在图画层面上得到解决。正如我们在富克斯、埃格诺尔夫和科尔纳瑞斯之间,格斯纳与马蒂奥利之间,还有维萨里和欧斯塔基之间的争议中所看到的那样,有关知识问题的争论还导致了对个人的性格与道德品质的质问。这或许是在用一种迂回的方式向我们承认,人文主义的学问并非天生就是视觉的,也不必然需要某种常见的视觉体系。还有另一个要素也是如此:学者的阅读习惯。

阅读16世纪附图书籍,可以发现什么?

16世纪时,像托马斯·洛金(Thomas Lorkyn,1528—1591年)这样有学问的医师可以接触到包括富克斯和维萨里精心打造的巨著在内的许多书籍。洛金于1552年在剑桥大学获取学士学位,1555年得到硕士学位,1560年被授予医学学位,1564年成为剑桥大学的医学教授,他的岳父约翰·哈彻(John Hatcher)也曾任此职位。我们从洛金的遗产清册中得知,他逝世时共持有588册出版物,其中大部分仍藏于剑桥大学图书馆,且内含不同数量的由洛金本人留下的注释。

洛金去世时的藏书中并没有富克斯的《植物史论》(1542年),但他很可能保留了一本从哈彻那里继承来的小开本的版本(在遗嘱查验时被估价为12便士)。洛金有一本1558年版马蒂奥利对迪奥科里斯《药物论》的评注,在遗嘱中被估价为13先令4芬尼(或1马克),与他那本维萨里的《人体的构造》的1555年修订版价值相同。洛金对这些医学文本的研究透露着一定程度的学究气。他把马蒂奥利于1560年代所作的评注版本和自己1558年版的印本相比较后,将前者的内容吸纳进了自己的版本。他还在印本中关于petasites的那一页上评论道,马蒂奥利认为富克斯所说的petasites即为tussilago major,并且在有关tussilago的那一页上注明了它的效用。

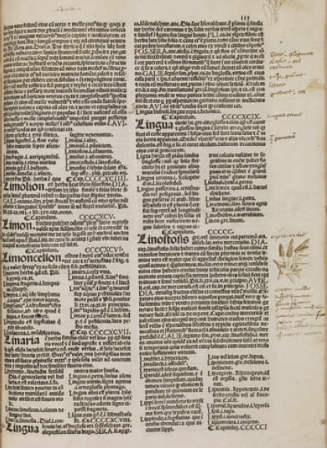

洛金注释的范围并不局限于文本。比如他曾为lens palustris的图画添了四片花瓣——一个马蒂奥利没有展示的细节。这种图绘注释并非没有先例,马特斯·西尔瓦蒂克斯(Matthaeus Silvaticus)编纂的《医学百科全书》(Pandectae medicinae,1499年)的一位细心读者就不仅对文本进行了评注,还频繁地在页边空白处添画了草图。这本印本也曾归洛金所有,尽管这份证据可能略显不足,但我们仍应注意,阅读或标记的习惯或许也能通过书籍本身进行传播。

在讨论植物“linostosis”(mercurialis)的文本旁的页边空白处的一幅植物图画。这本西尔瓦蒂克斯的著作印本曾归托马斯·洛金所有,但页边空白处的注释(总结了mercurialis在软化胃部和缓解肠胃胀气方面的医用功效)不是他所留下的。马特斯·西尔瓦蒂克斯,《医学百科全书》(1499年),112r。剑桥大学图书馆,inc.3.B.3.68[1602]。

洛金应该是通读过维萨里的《人体的构造》(1555年)的,因为他的印本无论在文本、图像还是正误表上都布满了注释和标记。洛金在读完有关五具头骨的描述后,在拥有“自然”形状的那一具上作了标记,并按照书中讨论的顺序为其他几具拥有非自然形状的编了号。他还把全身的人体画像当作其他较小结构的图像的参考对象。他所作的关于头骨的笔记以及其他图像的注释包含了其文本描述的要点,且起到了文本摘要或提示的作用。洛金在图像上标注的参考页码是维萨里没有提供的连结,可见他创建了一个属于他自己的前后穿插于整本书的交叉参考系统。

在另一处,我们几乎能看到洛金正顺着维萨里对延髓背侧凹陷处的下半部分(我们所说的菱形窝)的描述(呈三角形且顶部形似芦苇笔笔尖)在思考,这是一个希罗菲卢斯和盖伦(《论解剖程序》,9.5)也曾提及的特征。在这一页上,洛金自己画了一幅笔尖图。

托马斯·洛金画的长有四片花瓣的lens palustris图。来自彼得罗·安德烈亚·马蒂奥利《评注》(1558年),549,局部。剑桥大学图书馆,N*.7.5(B)。

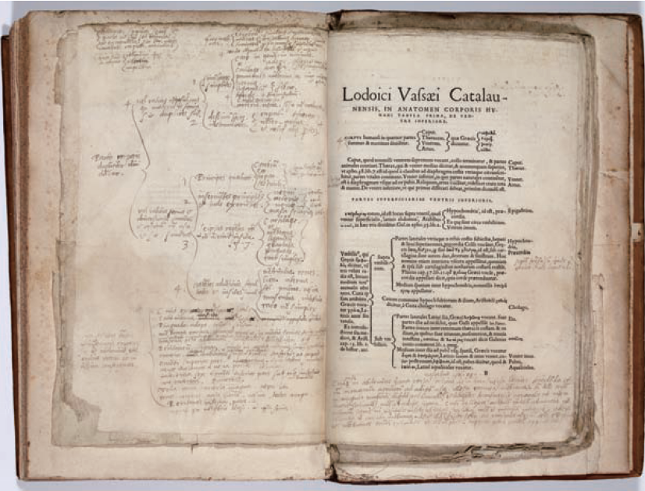

洛金作了最多注释的印本是瓦赛的《人体构造四表》(1541年)。他好像是以两先令的价格购得此书的,但它到遗嘱查验时已贬值为16便士。在该印本的空白页中,洛金用制表的方式对维萨里和迪布瓦的解剖学观念进行了延伸比较。他还记录了自己于1564/1565年与1566/1567年在剑桥大学实施的两场解剖的细节。有趣的是,洛金在他的科隆博(Colombo)《论解剖》(De re anatomica)的印本中作了大量注释,不仅列出了科隆博对维萨里的种种批判,还举出了维萨里和迪布瓦之间的更多分歧。然而,洛金似乎没有花多少精力把这些注释整合到他的《人体的构造》印本中,不过寥寥几条评论而已。

洛金在他的《人体的构造》印本中写下了他自己创建的关于展现其他人体结构的图像的交叉参考信息。例如在此人像的肩膀上方所写的“fol.184and304”指的是喉软骨和喉部肌肉的木版画,而“fol.141”和“fol.173”分别指的是手和脚的骨骼的图像。来自安德烈·维萨里,《人体的构造》(1555),203。剑桥大学图书馆,N*.1.1(A)。

洛金过世时,他的马蒂奥利和维萨里的书卷均被估价为每本1马克,并非他藏书中最昂贵的。三卷本的《植物通志》(Historia generalis plantarum)的估价为4马克(53先令4芬尼),而盖伦的《作品》是3英镑。在洛金的遗嘱清册中,6便士足以购买任意一本以下书目的印本(大概率为二手书):希波克拉底的《箴言》、迪布瓦的《如何制药》或《论发烧》(De febribus)、居伊·德肖利亚克的《手术》(Chirurgia)、科尔苏斯(Celsus)的《医学论题》(Deremedica)、阿克图阿里乌斯(Actuarius)的《尿论》(De urinis)、茹贝尔(Joubert)的《论实用医学》(Practica)及布拉萨沃拉的《论药用物质》(De medicamentis)。

因此,《人体的构造》(1555年)的估价在1590年左右的剑桥是一本二手教科书均价的二十七倍,而瓦赛那本页边留有大幅空白的手册价格仅是均价的2.5倍。富克斯曾评论维萨里的《人体的构造》对学生而言过于冗长复杂,而《人体的构造之摘要》与其他教科书相比又太过简练(于是他不出所料地给出了自己用于解剖学和解剖操作的教科书)。尽管维萨里频频在书中与新手读者对话,期望能启发尽可能多的人,但《人体的构造》显然不是一本受众为学生的教科书。洛金显然仔细通读了《人体的构造》。洛金的藏书中尺寸较小的书籍,一部分为他继承得来而非自己买来的,没有或极少有标记,而较大、较昂贵的书籍明显博得了他更多的注意力。

在这一图像中,洛金画了一幅笔尖的图画,与维萨里针对背侧延髓凹陷处的形状做出的类比相呼应——事实上这一类比可追溯至盖伦。来自安德烈·维萨里,《人体的构造》(1555),766。剑桥大学图书馆,N*.1.1(A)。

对洛金书中注释的采样突出了他阅读书籍的不同方式:把书中的内容与他在别处读到的东西进行整合,或标出其间的差异,概括文本的主旨,添加图像,创建自己的交叉参考体系,在书页上画画,为自己的阅读、理解与知识制表,记录自己的解剖过程。他没有依附于任何单一的阅读或研究书籍的方式,也没有追随任何一名权威。他的阅读习惯表明,无论一本书造成了多大的轰动,都不会改变或使这些博学的医师读者们从书中理解或接受论证的方式标准化,不管该论证是否是视觉上的,都是如此。当然,以上都是阅读所留下的痕迹,并非对图像本身的情绪或其他反应。16世纪的人们对于图像和视觉论证的地位或有效性未达成共识或许也不足为奇。

可见,该时期学识渊博的学者们对于在调研、认识自然的过程中使用图像,有着各种各样的不同立场。这种多样性将16世纪与其后的时期区分开来,正如达斯通和加利森于近期所说,后者可以说或多或少有着用“科学图解集”的方式去训练、使自然研究者的双眼标准化的共同需求,超越被观察的细节、对事物进行概括的倾向也于之后被保留在了关于“自然真相”的范式中。

洛金在瓦赛的表格旁用制表的方式整理了自己的解剖知识。他先将自己对人体的探索分为两部分:其一为物质与形态的结合,其二为人体部位的功能、活动与作用。来自卢瓦斯·瓦赛,《人体构造四表》(1541年),A[iv]vandBr,页面尺寸29cm×19cm。剑桥大学图书馆,N*.3.17(B)。

洛金在瓦赛的表格旁用制表的方式整理了自己的解剖知识。他先将自己对人体的探索分为两部分:其一为物质与形态的结合,其二为人体部位的功能、活动与作用。来自卢瓦斯·瓦赛,《人体构造四表》(1541年),A[iv]vandBr,页面尺寸29cm×19cm。剑桥大学图书馆,N*.3.17(B)。

我所探讨的案例皆来源于像望远镜和显微镜这样增强视力的仪器被引进之前的时期。如范·黑尔登所指出的,像望远镜这样的新仪器使得为天文学创建一门全新的“视觉语言”十分必要,确实,对读者日常接触不到的器具的使用,进一步增加了说服读者信任那些仪器,以及依靠它们得出的推论的可靠性的需求。但这不意味着在引入这些仪器之前,16世纪的医师们展开视觉论证就会更简单或不那么必要,因为他们知道可供解剖的人体或称职的解剖学家并非总是存在,某些外来植物也不是他们的读者们所能获得并种植的。

当然,伽利略很快便会宣称自然的书籍是用数学的语言书写的。自然和宇宙的基本结构的许多其他模型也将拥护追随他的主张。将这一结构变得可见一直是科学界最重大的任务之一,而历史长河中关于这一任务的一大重要时刻可以在16世纪的书籍中被找到。富克斯、格斯纳和维萨里很可能是试图在与自然相关的印刷书籍中引入这种视觉科学论证的第一批作者。

本文节选自《为自然书籍制图:16世纪人体解剖和医用植物书籍中的图像、文本和论证》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有。已获得出版社授权刊发。

作者丨楠川幸子

摘编丨何也

编辑丨张进

导语校对丨王心