1931年9月17日,阴谋发动的36个小时前,一份名为《北洋画报》的报纸被送到成千上万的读者手中。作为华北最负盛名的娱乐八卦小报,《北洋画报》这一天也不例外,京剧名伶孟小冬的玉照占据了头版三分之一的内容。这一天的要闻是河北全运大会中参赛健儿的卓越风采,以及为武汉暴发洪水举行的赈灾义演。当然还少不了“舌画家黄二南,最近绘赠名旦李香匀桂枝一幅”这样的“曲线新闻”。

但就在这版报纸左边一个豆腐块大小的地方,刊登了一则与众不同的报道,单看这则报道的标题,一如这份八卦小报一贯的品位:《快要看见天女散花的悲剧》,让人望文生义,以为在讲述某段哀戚艳事。但事实上,它报道的是一起汇丰银行的伪钞事件。有超过两千张,面额合计二十万元的伪钞流入平津市场。作者推测这些伪钞很可能是苏俄故意伪造,以扰乱“帝国主义国家之经济”,特别是与其利益直接冲突的日本。但他的笔锋接下来一转,将目光移到了东北地区:

“至于近年,日本在南满路沿线,建筑无数的坚固小炮垒,最近又在辽省省会附近,建筑洋灰大坝,形似炮台:日前报上又说:俄国驻哈尔滨领事馆里,建筑沟垒密室,俨如一座小炮台,咱们中国为何不去干涉他们?他们又都干的是些什么事,真个不可解吗?”

在这篇报道的最末,作者希望以此鼓起国人对东北紧张局势的特别关注,他甚至如此写道:

“战机一触即发,不是打哈哈的!不知醉生梦死的中国人将如何地去应付这燃眉的危机?”

报纸上没有留下这位向国人发出警告的作者的真实姓名,只有他的一个笔名:“诛心”。

《北洋画报》1931年9月17日,第二版。

阴谋:一起事先张扬的侵略

9月18日晚7点5分,一列从本溪湖开出的火车抵达奉天车站。车门开启,两名身着西服便装的日本人款步下车。尽管在火车上,他们刻意掩饰自己的身份,但还是有乘客认出了其中的一个人:参谋本部作战部第二部部长建川美次。而在他身边的另一名同伴,则是关东军高级参谋坂垣征四郎。三个小时后,他们各自的举动将彻底改变东北乃至整个东亚地区的国际局势。

面对站台上前来迎接的特务机关辅助官花谷正,两人心照不宣地露出微笑,故意装腔作势地对答一番:“年轻军官是不是正在为中村大尉事件而兴奋呢?”“绝对不会有那种事。”

建川提到的“中村大尉事件”,发生在两个月前的6月27日。这位关东军参谋本部的军官隐瞒军人身份,伪装成农艺师,带领曹长井杉延太郎和一名蒙古人、一名俄国人,潜入海拉尔到兴安岭一线,进行军事调查和测绘活动。而此处是东北屯垦军的军垦要地,谢绝一切外国人等参观游历。因此,中村一行可疑形迹,很快引起驻扎此地的东北兴安区屯垦军第三团的士兵注意,将其扣留。在经过两次审讯认定中村等人确系间谍后,为保护军事机密,6月27日12点30分,中村及其三名随从被押往后山僻静处枪决,尸体连同行李和马匹一律焚毁灭迹,灰烬倾入河水冲走。

中村大尉的失踪事件,本来日方无人提及。但在两个月后,却突然成为中日外交冲突的焦点。张学良一面密令屯垦军第三团团长关玉衡“妥善灭迹,作好保密”,一面向日方承诺会派出联合调查队进行调查。直到9月11日,东北军参谋长荣臻才向《朝日新闻》记者承认中村被杀的事实,但“希望不要因为这类问题破坏中日亲善关系”“不要互相激发中日两国人民的感情”。日本的报刊舆论,则在军部的授意下,掩藏中村间谍身份的事实,大肆宣扬中国军队故意虐杀前往东北进行农业考察的中村,并抢走财物和贵重物品,以此激起军队和日本民众对中国的愤恨。然而,建川与坂垣在车站的一问一答,却似乎在刻意向花谷表明,军中并未受到中村大尉事件的影响,不会因此做出过激的报复行动。在坂垣回答“绝对不会有那种事”之后,建川说道:

“那我就放心了。今天我很累,有事明天再说吧。”

坂垣随后便与建川道别,赶回特务机关。只留下花谷陪同建川前往安排好的“菊文”饭店举行接风晚宴。在那里,他们换上浴衣。花谷一边喝着酒,一边暗中试探建川的意向。他早已知晓建川从东京前往奉天的使命,是向关东军传达陆军本部的口信:制止他们在满洲采取任何过激的军事行动,特别是发动突然袭击。

关东军企图在东北采取军事突袭的阴谋,几乎可以说是半公开的秘密。这一阴谋的始作俑者,就是被誉为日本陆军天才的石原莞尔。早在1928年10月,以关东军作战参谋身份前往中国东北的石原莞尔,就已提出对中国满蒙地区的作战计划。在次年提交的《作为转变国运的根本国策之满蒙问题解决案》中,他如是写道:“为了在对美持久战中获胜,给予中国四万万民众经济的新生命,藉此振兴我们的工商业,且根本的着眼点在于,必须尽快地使我们的工业不再依赖欧美列强”——中国满蒙地区蕴积的丰富资源矿藏,就成了振兴日本工业必不可少的来源,也被纳入到日本与欧美争霸的国际大战略中不可或缺的一环。

同月,石原参与制定了《关东军满蒙领有计划》进一步主张对张学良统辖的东北军进行扫荡,解除其武装,将满洲彻底置于关东军的统治下。1931年5月,石原莞尔抛出了他的详细战略计划《满蒙问题之我见》,将东北作为战略据点,由此稳定日本在朝鲜半岛殖民地的统治,进而在与美国的争霸战中,先获得“作为东洋选手的资格”。陆军参谋本部也认可了这一战略狂想,这一年6月提出的《满蒙问题处理方策大纲》中,将对满蒙问题作为日本的“国策”进行全面推行。

石原莞尔的人像照。

军部已经摩拳擦掌,然而除了东北军可能出现的抵抗外,他们还面临着另一块绊脚石,就是内阁中那些“穿西服的家伙”。1931年夏天,执政的是民政党若槻礼次郎组建的第二次内阁,外相则是币原喜重郎。若槻出身东京帝国大学法科,先是加入明治时代元老政治家桂太郎的立宪同志会,后又成为民政党的成员,是一位资深政党政治家。币原喜重郎则以“币原外交”著名。

若槻内阁的对外政策要点是在已经确定的国际约章体系框架内,通过外交柔性手段,争取日本权益。对华也采取“亲善”的态度。尽管这种“亲善”态度是建立在日本与西方各国在华利益均势的基础之上,但就像历史学者加藤阳子所指出的那样,若槻内阁被认为是能够压制关东军暴走的理想内阁。针对关东军企图在中国东北寻衅的阴谋,7月5日,若槻向昭和天皇上奏,得到了天皇的答复:“关于满蒙问题,不妥的言行甚为流行,莫忘了要以日中亲善为基调发展为好”。9月11日,昭和天皇特别传召陆军大臣南次郎,交代他说:

“不论万宝山事件也好,中村大尉事件也好,的确令人困扰,而且也有其复杂性,所以必须仔细查明究竟。若以‘错都在对方’的态度来处理,就不能圆满解决。无论如何,必须严格遵守军规,在明治天皇所创建的军队中引起差错,余对祖先深感愧疚。”

陆军大臣对天皇的回奏是“理所当然”。同一天,天皇近臣也是明治元老西园寺公望也对南次郎厉声训诫:

“无论如何,满蒙也是中国的领土,有关外交的事,都应交给外务大臣处理,军队不惮先行处理还说三道四,太岂有此理了!”

南次郎的回答同样毕恭毕敬:“关于这个问题,经常受到若槻首相的责备,陛下也叮嘱注意,确实感到非常惶恐。西园寺公所言甚是,我会负起责任来。”

从表面上看,军部似乎已经屈服于若槻内阁的严厉斥责,表示不会轻举妄动。9月15日派出建川美次前往奉天向关东军传达不可轻举妄动的口信,似乎表明了军部压制关东军暴走的态度。但南次郎和军部真正的意图,恰恰隐藏在这位建川特使的身上——建川本人正是一位强硬的满蒙占领论者,甚至可以说是军部中占领论的倡议者之一。将占领满蒙作为“国策”的《满蒙问题处理方策大纲》正是他的手笔,而他的观点,早在这年3月起草的《昭和六年形势判断》中就已露出端倪。在这份文件中,建川完全采纳了强硬派人物桥本欣五郎的建议:“满洲事变一旦发生,关东军勿须等待政府命令就可以发动战争”。在方案最末,他直截了当地写道:

“满洲问题,已经到了非处理不可的时候了,政府如果不顺从军方的意见,届时军方就要有断然处置的决心。”

因此,派建川前往中国东北传达不得采取行动的口信,无异于开门揖盗。9月18日晚,当他在菊文饭店与花谷正把酒言欢时,心中已经对即将发生的一切了然于心。或许在火车上,坂垣就已经将阴谋向他和盘托出。他在站台上与坂垣的那番对话不过是逢场作戏,因为眼前正与他喝酒的花谷,对是否按计划发动事变仍心存犹疑,毕竟,建川的突然到来,证明阴谋已经泄露。在建川到来前一天晚上,与坂垣和其他阴谋策划者的谈话中,花谷表示“建川是奉谁命令前来,还无从知晓。假如是奉天皇之命前来,我们就将变成乱臣贼子。果真如此,还有没有坚决执行既定计划的勇气?总之,在没有和建川相会之前,是无法决定我们将如何行动是好的。”

然而眼前的建川,已经打消了他心中的顾虑。他一边喝酒,一边暗中试探建川的意向:“嗜酒的建川,尽管从风度上看是一位从容不迫的豪杰,可是他也是一位具有头脑缜密、感觉敏锐的人。对于我说的事情,他似乎已基本理解,可是他万万没有料到竟然今晚动手。然而他绝对没有制止之意,这大致还是清楚的。”

于是,花谷找到合适的机会,趁着“建川欢乐的时候”,丢开他回到特务机关。他的心中已经非常笃定,行动已经得到了军部的默许。不止如此,他们的行动还有一个更大的后盾:狂热的国民。

《日本人为何选择了战争》,[日]加藤阳子著,章霖译,浙江人民出版社,2019年9月。

狂热:举国的战叫

“满蒙是日本的生命线!”

1931年的夏天,这句话成为了日本国内众口腾传的流行语。舆论机器在军部的推动下隆隆开动,中村大尉事件更是烈火烹油,在沉寂了一个多月后,突然被反复热炒,成为了中日矛盾的焦点。《朝日新闻》捏造了中国军队故意挑衅杀害中村大尉的新闻,并在晚刊头版以《被剥夺了随身物品的遗体》和《为毁证而被残烧过的遗体》这样刺激十足的标题吸引读者眼球,在报道的内文中,更是对所谓中国军队的“虐杀”行径进行了想象力十足的详尽描述。中村大尉一跃由一个险些被遗忘的间谍,成为殉国英豪和国民偶像。编造出来的“殉难”传奇也成了“美谈”街知巷闻。

大众娱乐业也趁势而上。新兴电影公司很快推出了由著名导演中野英治执导的《呜呼!中村大尉》,尽管中村被处决的详细过程在当时全然是一片迷雾,但狂想足以代替事实。电影中的中村被刻画为一个视死如归的英雄武士,受尽折磨却英武不屈,处决他的中国人则是一群卑劣丑陋的土匪,视财如命、心狠手辣。这部影片成功调动起了观众的仇中情绪,成为日本战时“美谈片”“应时片”以及鼓吹战争的“国策电影”的开辟之作。

讽刺日本发动九一八事变的漫画。

日本是中国野蛮暴行的受害者,中村大尉被中国东北军队匪帮的虐杀就是明证。而他为之献身的满蒙,则是日本未来复兴大业的生命线。然而日本的复兴大业,却遭到欧美列强与苏俄帝国的无情打压。算上中国在内,这被称为日本的“ABCD包围圈”。军部向民众制造并散布了一种幻象:日本只是可怜兮兮地要求“作为生物最低限度的生存权”而将满蒙比作生命线想予以维护,而中国和西方列强却联合起来包围和挤压日本的生存空间。日本是欧美资本帝国、苏俄共产帝国以及中国野蛮混乱政局的三方受害者,而为了自身的生存与复兴,为了东亚局势的稳定和发展,日本迫不得已要争取满蒙的权益。

对领土扩张的贪婪欲望、对中国的仇恨情绪,以及遭受列强的环伺打压的不平忿愤被搅动在一起,日本的民众在狂潮中随波激荡。1937年7月,军部操控下的调查机构对东京帝国大学的学生进行了一场意向调查,问题相当露骨:“为了满蒙地区而使用武力,是否正当?”

高达88%的大学生回答了“是”,其中52%的男生认为“应立即使用武力。”另有36%的人认为“应该在外交手段用尽之后,再使用武力”。仅有12%的学生回答“不能使用武力”。作为一个国家最高学府,接受过学术训练,本应最具有理性思考能力的青年学生,却如此狂热地拥抱侵略他国的战争,这多少让人感到诧异。但这正是日本国家宣传机器成功洗脑的结果。对普通民众来说,这种狂热更加渗入脑髓。一位名叫木村崇的少年女子在多年后回忆道:

“我记得最清楚的词语是‘满蒙是我们的生命线’以及‘紧缩’。还有,深信苏联居住着恶魔。只要能培养所谓的‘爱国心’,就不知羞耻地歧视仇恨其他民族。这一做法贯穿于国民教育之中。”

而另一位名叫羽田广子的少女则写道:“列强在离本国很远的地方拥有很多殖民地,ABCD包围圈等等国际压力,连我这个小女孩也感到受了侮辱,而五内如沸。不管是谁,都自然而然地认为只有战争才能解决问题……寻找广阔的土地以拯救农村贫民的愿望,却得到这样的下场……我真认为那是圣战。”

年幼的日本少年学习如何“打倒美英鬼子”。

狂潮终于推向了1931年9月18日的晚上十点。“一弯明月落在高粱地里,天色顿时昏暗下来。疏星点点,长空欲坠”,花谷正笔下诗情画意的夜晚,就在短短数刻钟内,成了阴谋爆发的暗夜开端。接下来发生的一切,还是让亲历者花谷正自己来讲述这场并不悬念迭出的阴谋:

“岛本大队川岛中队的河本末守中尉,以巡视铁路为名,率领部下数名,向柳条沟方向走去。一边从侧面观察北大营兵营,一边选了个距北大营约八百米的地点。在那里,河本亲自把骑兵用的小型炸药装置在铁轨旁,并亲自点火。时间是十点刚过。轰然一声爆炸,炸断的铁轨和枕木向四处飞散。”

炸毁铁路的同时,河本即刻用随身携带的电话报告给大队本部与奉天的特务机关。呆在爆破地点以北四公里的川岛中队长,立刻率兵进攻北大营,发起冲锋。坂垣征四郎下令第二十九联队和岛本大队立刻集结,加入战斗。此时北大营的中国士兵,多数人正在熟睡之中。带着武器库钥匙的将校军官外出,士兵们无法获得武器,赤手空拳,只得逃出兵营。驻奉天总领事林久治郎以外交人员的身份,再三给坂垣打电话,劝阻他停止战斗,但坂垣却不断通知他说:“军队要按既定计划行事。”

到黎明时,奉天全城已经全部沦入日军掌中。特务头子土肥原贤二就任奉天“临时市长”。

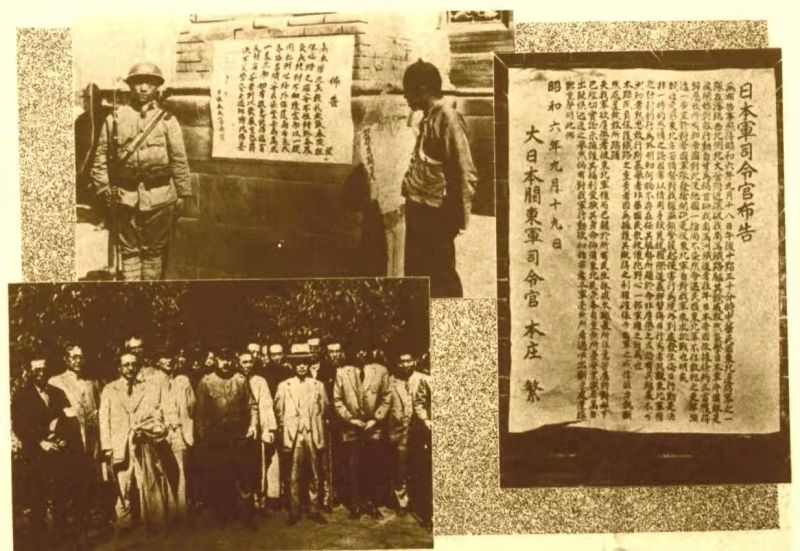

日本占领奉天(今沈阳)后的照片和所谓的安民告示。

事变就以这种荒诞又迅速的方式爆发了,负责传达关东军不得轻举妄动口信的建川,在回到东京后,向军部汇报称“当晚在旅馆会餐,之后已经就寝,就发生了那种骚乱,本想赶赴现场,但旅馆门外已经布满警卫,说‘外面危险,不能出去’。可能怕我会干扰就把我软禁起来了,真是不可理喻的做法”。这毫无疑问是一场得了便宜卖乖的拙劣表演,但这样拙劣的借口也同样被接受下来。

比起事变本身,建川的表演已经不算是最丑陋的闹剧。事变爆发后三个小时,消息就通过电报发往东京的陆军本部:

“十八日晚十时半许,暴戾的中国军队在奉天北面的北大营以西,破坏满铁线,袭击我守备兵,与我前来一部守备队发生冲突。据报告,奉天独立守备第二大队正向现场出动。”

几乎内容同样的电报,也发往了东京与大阪的报社,由于战况电报接连不断地发来,《朝日新闻》的报纸印刷机几次被迫停机,以便根据最新电报进行修订再行印刷。早晨六点,NHK在全国广播前一天晚上日军遭受“中国暴徒”的“被迫自卫还击”的“大获全胜”的战况。从早到晚,收音机都在播放中国东北的实时报道。中午,各家报社的新闻号外已经占据了大街小巷。直到傍晚,刊有前线最新照片的《朝日新闻》号外仍在高声叫卖,热闹非凡。尽管所有媒体都十分清楚自己不过是充当军部狂热的应声喉舌,但他们还是热切地将这场丑剧宣扬成惩罚中国暴徒的正义大捷。受到鼓动的市民在大街上声嘶力竭地狂呼、挥舞旗帜,东京征兵所的门前排满长队。大街小巷里回荡着高亢的进行曲《啊,我们的满洲》。

《走向“最后关头”:日本侵略下的中国(1931-1937)》,[美]柯博文著,马俊亚译,浙江人民出版社,2021年8月。

抵抗:我的家,在东北的松花江上

“十九日午梦初觉,敬闻沈阳城为日兵所陷,为之奇痛。”

9月18日晚上发生的一切,惊碎了中国人希冀和平的幻梦。在九一八爆发前夕发出警告的八卦娱乐小报《北洋画报》,从满版的曲线桃色新闻中迅速挣出身来,派出记者,趁交通尚未阻断的窗口期,乘坐9月19日晚班十点的记者团专车,驶往关外。次日清晨,当他们抵达山海关时,看到“站头日兵三四,荷枪露刃,昂首阔步,此固平时所已有,而今日看来,格外痛心”。蜿蜒的长城,号为天下第一雄关,“今也谁又能拒日兵铁蹄于五步之外耶!”

21日,记者团终于抵达事变的核心沈阳,《北洋画报》的特派记者注意到“沈垣站岗者,非日兵,皆日商民,高丽人佐之,每岗四人。日韩各半,日人有枪,韩人不得也。搜索华人,有钱即攫去,出城者且不得携行囊。韩人气焰尤高于日,斯尤可痛哭而百思不得其解者也!”抵达沈阳的记者凡是携带摄影器材的,“日军查索,尽出所携胶卷付之,仍非强留影机不可”。日本占领者一面严禁记者拍摄沈阳沦陷下的实况,一面又让自己记者“自拍大批宣传照片,送回日本各地报馆刊登。不曰‘支那军之间谍某某’即曰‘支那军枪杀帝国臣民某某’,尽其捏造之能事。我同胞死者盈千累百,并一被杀遗影不得留。”

尽管穿行于沦陷区的暴力与谎言之间,《北洋画报》的记者还是冒险拍下了大量照片,包括逃难的民众与军队,以及占领沈阳的日军手持枪刃专横跋扈的恶状。他还拍下了一具惨遭日军枪杀的遇难者的遗体,这是一位名叫李凤年的女性,只有28岁,她六十多岁的老母亲不忍将自己的女儿遗弃在已经沦陷的土地,就这样抱着女儿的遗体一路坐着火车来到天津。同行的难民带来了更多凄惨的消息:日军连日在新民一带向难民南逃的列车投放炸弹,车顶有一位难民母亲,抱着自己的儿子。炸弹击中了怀中的儿子,掉落车下,“母不忍独生,跃车下,自碾而死。见者援以手,苦不及矣。”

《北洋画报》1931年9月29日,第二版。

发出警告的作者“诛心”,在9月24日发表了一篇新的评论。标题不再充满了八卦娱乐意味,而是三个震动人心的大字《哭不出!》:

“凡人受了欺凌,受了委屈,无力抵抗,而悲愤填胸时,往往痛哭一场,以泄积愤;这一哭虽是懦弱的表示,然而能得到人类恻隐的同情,并且是人道上所应当许可的。东北噩耗传到我耳朵里头来的时候,我不惊愕,我极镇静,因为早就等着这大难临头的一天了……然而我总是哭不出来!须知凡人到了极度悲哀的时节,是决不会哭得出的!”

然而最让他感到欲哭无泪的,是事变发生时,“东北人民都睡在一桶火药之上,东北的门户是四面大大地敞着,没有一座坚固的炮台,没有一片可守的阵地!”——这片辽阔的土地,竟然几乎没有对日军的侵略进行抵抗,就在数日之内迅速沦陷了。

九一八事变后,上海街头的抗日标语。

这也正是九一八事变令许多中国人悲愤震惊之处:东北军的领袖张学良竟然下令不抵抗。尽管当时张学良坐镇关内,12万主力囤聚河北,无法轻易调援东北。但他在奉天和辽宁驻扎的军队超过4万人,吉林也有5.5万人的军队。这些军队或许在单兵战斗力上,无法与训练有素、武器精良的日本关东军相比,但在数量上仍可抵挡日军的入侵。著名报人邹韬奋在10月17日发表在《生活》周刊上的评论《宁死不屈的准备应战》中辛辣地批判道:

“沈阳兵工厂原存有步枪八万枝,机关枪四千架,飞机场有可用飞机二百架,此外弹药粮秣迫击炮各厂设备至少在一万万元以上……准备之方是叫各当局先把军器弹药存入库内,所下命令是‘日本人爱什么就给他什么’!各高级军官的临危准备是化装逃走,像所谓东北边防军总参谋长荣臻化装一仆役模样,趁日军开城行人拥挤之时,持菜篮做出城买菜模样,混出逃到北平去谒见那位“日本人爱什么就给他什么”的中华民国陆海空军副司令!”

表现顾维钧作为国联调查团的中国代表,到东北调查日本侵略真相的动画《夜思》,本片编剧即本文作者。

然而,并不是所有人都听从了张学良的不抵抗命令。当日军攻进黑龙江时,一支沿中苏边境的小型边防军司令马占山将军率领麾下军队,急行赶赴齐齐哈尔,击退了投降日军、四下劫掠的伪军,并且建立了一支1.8万人的东北抗日联军。不间断地给予来犯日军以沉重打击。在东北的白山黑水间,活跃的游击队,也时时出击,让强占东北的日军知道,自己永远不会成为这片土地的主人。

即使是那些被迫在日军的铁蹄下离开东北家乡的难民,也始终心怀义愤,从未忘记身后遭受蹂躏的故土。在这些被迫离开故土的难民中,有一位名叫阎海文的15岁少年,他的家原本在辽宁省北镇县的西北,一个名叫导台子村的地方。他本来是一名中学生,日军的入侵打断了他的学业,他只得跟随家人离开故土,漂泊在外。

“东北沦亡,堂堂中华民族,竟受倭奴之摧残与蹂躏,惨剧朝夕发生,目睹耳闻,令人痛心,所以我常常为之悲,为之泣!”在他19岁撰写的自传中,阎海文如此回忆故土沦陷的苦痛与悲伤。当他写下这篇自传时,他已经考入笕桥中央航空学校,成为了一名空军学员。三年后,1937年8月17日。此时,淞沪抗战的烽火燃遍上海,已经成为一名合格空军的阎海文驾驶飞机轰炸上海北四川路日军陆军司令部。在返航途中,他的飞机被日军高射炮击中,跳伞时落入日军阵地。

这是阎海文第一次只身面对四面包围的日军。当他拔出手枪对敌军射击时,他的脑海里或许会想到东北家乡的热土,想起敌寇铁蹄下四处流亡的苦难。他击毙了五名日军士兵,又击伤多人。但有限的子弹无法抵挡越来越多逼近的敌人。

“中国无被俘空军!”

他将最后一颗子弹留给了自己。

阎海文刚考入航校时与同学的合影,最右站立为阎海文。照片由邹德怀先生提供。

当你凝视着照片上这个年轻人微笑而坚毅的双眸,你会从中看到白山黑水之间不屈的坚韧与信念,你会明白,他热血洒下的这片土地,已经不再是六年前那个“不抵抗”的中国。在这片土地上,从此不再有不抵抗的吞声哭泣,只有抗争的怒吼。

本文资料和材料感谢邹德怀先生提供。

作者丨李夏恩

编辑丨青青子 安也

校对丨赵琳