前段时间,引发公众持续关注的“吴谢宇弑母案”取得了最新进展。8月26日,福建省福州市中级人民法院对被告人吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证一案作出一审公开宣判,决定对被告人数罪并罚决定执行死刑、剥夺政治权利终身并处以罚金。辩护律师表示,吴谢宇已表达上诉意愿,他将自己书写上诉状,交给律师。

北大学子的光环,可能是导致事件广受关注的一个重要因子;但刨根究底,引爆舆论的核心要素当属其弑杀亲生母亲的残忍行为。这里就出现了一个问题:杀害普通人和杀害自己的尊亲属,在刑法上有必要加以区别并承担不同程度的刑责吗?

央视相关新闻报道截图。

虽然我国目前的《刑法》条文中并没有单独设置“杀害尊亲属罪”,但考虑到社会舆论压力以及法官本人内心的传统道德观念影响,对于尊亲属杀人罪的最终量刑必然会产生或多或少的影响。(从世界范围内来看,在刑法典中特别规定杀害尊亲属罪条款的国家和地区也是少数特例。比如,大韩民国《刑法》第250条、中国台湾地区《刑法》第272条、法国《刑法》第299条等。值得一提的是,散见在大陆法系中的“尊属杀人重罚规定”在英美法系中却不见踪影。)

这里我们先不对吴谢宇的行凶动机做犯罪心理学考证,或是对该案的定罪量刑情况进行严密教义学分析。下文略微转换视角,通过对同属东亚传统文化圈的邻国日本进行考察,以在“杀害尊亲属”这一本质问题上从法学(或法治)的角度探求出某些可能的解答。

日本的弑父案:

尊属杀重罚违宪判决

1973年(昭和48年)4月4日,日本最高裁判所作出了该国战后行宪以来的第一个法令违宪判决——“尊属杀重罚规定违宪判决”,认为日本《刑法》第200条(尊属杀)违反了《日本国宪法》第14条(法下平等)而使其无效。本来,日本《刑法》第200条将尊属杀的法定刑限定在了死刑和无期徒刑这两种范围内,而远高于普通杀人罪(日本《刑法》第199条)法定刑的“死刑、无期徒刑或五年以上有期徒刑”,该判决在“附随型违宪审查制度”的实践中一方面保障了具体个案权利,另一方面也引发了耐人深省的法理学思考与潜移默化的价值影响。

1968年(昭和43年)10月5日,日本栃木县矢板市,被告女性Y(时年29岁)将亲生父亲X(时年53岁)绞杀。直到行凶当日为止,被告女性Y一直都被其生父X在家强行监禁了十天左右的时间,最后二人因为发生口角而导致凶案发生。宇都宫地方检察厅在取证调查过程中发现,被告Y从14岁开始就持续不断地遭受其生父X的性侵和性虐待,即被强迫发生近亲相奸等违反人伦的行为,甚至导致怀孕产子5人的悲惨境地。而被告Y一直未逃离该境遇,据说是因为担忧自己一旦逃离,和其一同居住的妹妹也会遭受同样境遇。本案发生前不久,被告Y在职场遇到了小7岁的男性同事并与其自由恋爱且憧憬着结婚的可能性,但其父X得知后,为继续实施控制亲生女儿的丑行,一怒之下将Y监禁起来。于是,Y在X的胁迫虐待下度过了漫长的十天时间,烦闷苦痛到极点后为结束这样悲惨的境遇便将其父X绞杀,遂自首。

本案一审的宇都宫地方裁判所认为,《刑法》第200条(尊属杀)违宪,故本案应适用《刑法》第199条(杀人罪),在此基础上综合考虑其具体情况可断定为防卫过当并免除刑罚。二审的东京高等裁判所认为,《刑法》第200条合宪,在此基础上给予最大限度的减刑,最终宣判了实刑3年零6个月的有期徒刑。终审最高裁判所大法庭则推翻了之前的判例,而认定该条违反宪法,自此基础上适用《刑法》第199条,宣判有期徒刑2年零6个月,缓期3年执行。最高裁判所的多数意见认为,《刑法》第200条的立法目的是在卑亲属或其配偶杀害了尊亲属之时,对于该行为处以相较普通杀人更加严格的惩罚,以此来实现禁止该行为的目的。而对于尊亲属的尊重和报恩,可以说是社会生活中的基本道义,为维系此般自然而发的感情乃至普世的伦理,完全有值得《刑法》保护的价值。况且,诸如杀害自己或配偶之直系尊亲属的行为破坏了上述关系,其本身就违背了人伦之大本,对实施该行为者的悖伦理性,特别值得进行强烈非难。

以此观之,杀害尊亲属比普通杀人行为更应该承受高度的社会道义上的非难,将此非难反映到处罚当中也未尝不合理。因此,杀害尊亲属的具体情形,不但可以作为个案量刑上受重视的因素,更应该将其类型化并在法律上设置刑罚的加重条件之规定,这种合理的区别也并不违反《宪法》第14条的平等原则。

日本两大报《读卖新闻》和《朝日》新闻1973年4月4日的头条,都大幅报道这次违宪判决,当日也用多页刊载判决文内容、学者评论及相关案件内容。

但是,若加重刑罚的程度极端到失去均衡性的地步,则需要认定其属于显著不合理的差别行为而违宪。《刑法》第200条的法定刑只有死刑和无期徒刑这两种,而普通杀人罪的法定刑却在该法第199条中有着不同规定,两者相较而言,在刑种的选择范围上前者被限定为极其严苛的重刑,且现行法上即使给予2次减刑的机会,一旦被认定为尊亲属杀人有罪,对于卑亲属的处罚仍然相当严苛且不得适用缓刑,这就导致其与普通杀人罪的处罚产生了显著差别;这就远远超过了为达立法目的所需要的必要限度,相对于有关普通杀人的《刑法》第199条的法定刑产生了显著不合理的差别现象,从而违反了《宪法》第14条的精神,应当认定其为无效条款。故而对于尊亲属杀人行为也应当适用《刑法》第199条普通杀人罪的法定刑,据此推翻本院以前所作的有违上述见解的既有判例(最高裁昭和48年4月4日大法廷判決·《刑集》27巻3号265頁以下)。

另外,田中二郎(日本战后最有影响力的行政法学者,曾担任日本学士院会员、日本最高裁判所大法官。)大法官给出了颇具价值的意见。田中认为,如果仔细斟酌《宪法》的趣旨,诸如“尊亲属如果仅仅因为其自身地位便享受特殊保护”、“包括本人或配偶等卑亲属实施尊亲属杀人行为后因其悖德性质显著从而给予其特别强烈的道义上的非难”,以这些观点为由设置有关尊亲属杀人的特别规定的做法,其实是立足于一种身份制道德的见地,束缚于旧的家族制度伦理观的这种做法和扎根于个人尊严、人格价值之平等的民主主义理念是背道而驰的。因此,尊亲属杀人的有关规定违反了《宪法》第14条的基本精神(最高裁昭和48年4月4日大法廷判決·《刑集》27巻3号265頁以下)。

由上述介绍不难发现,日本最高裁判所对于该案的多数意见,对于法律设定尊亲属杀人特别罪刑以及加重刑罚等问题本身是毫无疑义的,只是认为其加重的程度过于严苛从而违反了《宪法》第14条的平等原则;而田中二郎大法官(以及其他6名赞成的法官)则认为设置尊亲属杀人特别罪本身就违宪了。前者可称之为“手段违宪说”,后者是“目的违宪说”。(渡辺康行「尊属殺重罰と法の下の平等―尊属殺重罰規定判決」,長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ〔第6版〕』,有斐閣、2013年,第61ページ。)

日本法学界多支持以田中二郎为首的在本案中作出了“目的违宪说”的法官们,而对于“只强调实务,不关心理念”并作出“手段违宪说”的多数意见则持批判态度。而事实上,法庭多数意见故意避开价值判断的“手段违宪说”也为以后的判例埋下了严重隐患,因为本案(多数意见)只讨论了《刑法》第200条有关加重刑罚规定之程度的合宪性问题,但日本《刑法》中针对尊亲属犯罪的“加重处罚条款”并不只有这一条。(比如,日本《刑法》第205条第2款、第218条第2款、第220条第2款,分别为伤害致死罪、保护责任者遗弃罪、逮捕及监禁罪的尊亲属犯罪重罚规定。虽然以上三者现在已经都被废除,但在本文讨论的案件最高裁判决结束的翌年,即1974年,最高裁判所便判定《刑法》第205条第2款合宪。最高裁昭和49年9月26日判決・《刑集》28巻6号329頁。)

長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ〔第6版〕』,有斐閣,2013年。

1973年,针对本案的判决结果,日本政府(当时是田中角荣内阁)开始讨论全面删除尊亲属加重处罚规定的改革事宜。但执政党自民党内部却出现了较为反动的消极声音,而其恰恰就依据本案中最高裁判所的多数意见,认为“既然违宪判断的理由是加重处罚的程度过重,那么只要降低《刑法》第200条法定刑的下限即可达到目的,并不必删除该条款。”(渡辺康行「尊属殺重罰と法の下の平等―尊属殺重罰規定判決」,長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ〔第6版〕』,有斐閣、2013年,第61ページ。)此后,这种观点在自民党内部占据主导地位,直接阻碍了《刑法》第200条的废除工作,而检察机关在之后的案件处理中则以适用《刑法》第199条普通杀人罪的形式应对所有尊亲属杀人事件(因为有1973年违宪判决存在)。直到1995年(平成7年,时任首相为日本社会党的村山富市)《刑法》条文口语化改革时代,才将这些尊属犯罪重罚条款从法典中彻底删除。

以上问题其实也反映出日本战后民主化改造的不彻底,《民法》中《婚姻家族编》虽然进行了大修并废除了战前腐朽落后的“家长制度”,但《刑法》中针对尊亲属犯罪的各种“加重处罚条款”却成了漏网之鱼,这些条款与《民法》中残留的一些歧视女性(比如臭名昭著的日本《民法》第750条“夫妇同姓制度”)的封建条款遥相呼应,共同构筑了对日本战后民主化工作的“反包围网”,长期打压并困扰着日本国民人格尊严的独立和个人自由的发展,与《日本国宪法》的基本精神格格不入,并陆续以“违宪的状态”苟延残喘到被一个个废止。

樋口阳一:

尊属杀重罚的宪法学视野

17世纪英国政治学者罗伯特·菲尔默(R.Filmer)将亲子关系比拟成君臣关系,从而为后者提供正统化的理论依据,是为“家长国家观”;对该观点进行猛烈抨击的约翰·洛克(J.Locke)则认为,应该将家族(私领域)和国家(公领域)严格分离,进而勾勒出通过诸个人的自由意思订立契约来拟制出正当性的“近代国家观”。然而,有关家庭层面的评价,洛克却没有否定家长制本身的逻辑。作为近代国家构成要素的“个人”,在相当长的一段时期内也都仅仅指代“家长”,即“家长个人主义”。(樋口陽一『国法学・人権原論』〔補訂版〕,有斐閣、2007年,第145ページ。)

日本宪法学者樋口阳一认为,《日本国宪法》第24条否定了富有浓厚前近代色彩的“日本型家族国家观”所形塑的“家”,将“两性实质平等”与“个人尊严”的宪法价值当作一种“公序”凌驾在了私法的家族关系之上,这便包含了超越西方近代“家长个人主义”的逻辑思想。(《日本国宪法》第24条规定:“婚姻仅依两性自愿结合成立,必须以夫妻享有平等权利为基础,相互协力予以维持。关于选择配偶、财产权、继承、选定居所、离婚、婚姻与家族以及其他有关事项的法律,必须以尊重个人尊严与两性实质平等以基础制定之。”)相比《魏玛宪法》第119条将婚姻定义成“民族繁殖·维持之大本”而受到宪法保护的做法,甚至相较于《波恩基本法》第6条仅提出国家对婚姻和家族的保护(《德意志联邦共和国基本法》第6条规定:“一、婚姻与家庭应受国家之特别保护。二、抚养与教育子女为父母之自然权利,亦为其至高义务,其行使应受国家监督。三、唯在养育权利人不能尽其养育义务时,或因其他原因子女有被弃养之虞时,始得根据法律违反养育权利之意志,使子女与家庭分离。四、凡母亲均有请求社会保护及照顾之权利。五、非婚生子女之身体与精神发展及社会地位,应由立法给予与婚生子女同等之条件。”),《日本国宪法》第24条将“个人尊严”的价值直接浸润到了家族秩序内部,可谓独放异彩(樋口、前掲書、第145ページ)。

为近代私法提供了典型范本的《法国民法典》最大的特征便可以说是确立了“家长中心主义家族制度”,而将个人解放的命题深入到家族内部的革命性作业对于西欧诸国而言则是相当晚近的事情了。[例如法国1999年设立的《民事互助契约》(简称“PACS法”,Pacte civil de solidarité),其保障程度介于婚姻和同居之间,当事人双方可以在某些事项上进行自由约定,使其在享受更多安全感的同时又不需要被传统的婚姻法律关系过度束缚。再如,德国拜恩州政府与萨克森州政府于2001年出台了《生活伴侣关系法》,规定同性伴侣可以登记成为生活伴侣(Eingetragene Lebenspartnerschaft)并享受和普通异性婚姻基本一样的权利(共同收养和租税优惠等除外)。法德两国的以上做法都可以说是逐步打破欧洲近代“家长中心主义家族制度”的法治实践。]

樋口陽一『国法学・人権原論』〔補訂版〕,有斐閣,2007年。

基于对于“个人尊严”这一近代宪法的基本价值而言,家族(近代型家族本身)可以说是一个残留的“飞地”般的异度空间。对于个人来说,它既是压迫者,也是保护者。虽然人类步入现代社会后,这样的情况正在发生不同程度的改变,但面对作为压迫个人之主要因子的历史残留物“家族”,公权力以“解放者”的姿态可能介入的限度是值得探讨的重要课题。比如家暴(Domestic Violence)以及夫妻婚内强奸等现实问题,就必然涉及以上讨论。公权力逐步取代日渐丧失保护功能的家族之地位,其类似于监护人性质的介入行为唤起了人们对“国家亲权”(Parens Patriae)思想的记忆。譬如,在公共教育领域,国家的这种地位便显得尤为重要。(樋口、前掲書、第147ページ参照。)

那么,基于上述“西欧型家长个人主义”观念所建立的“西欧近代家族制度”或曰“家长中心主义家族制度”,和“日本型家族国家观”所型塑的日本传统的“家”制度之间到底有何区别呢?樋口阳一也给出了相应的解答。樋口认为,《大日本帝国宪法》体制下的“家”制度具有浓厚的家长型色彩,曾是妨碍个人人格自律最大的绊脚石。一方面,它是明治《民法》所确立起来的私法制度;另一方面,同时又通过《教育敕语》(原文:教育二関スル勅語。1890年明治天皇颁布,1948年废除)所描绘的“忠孝一本”的道德训示,强迫臣民的私生活和公共生活融为一体并共同接受天皇制国家的绝对支配。在西欧国家的历史传统上,“家”作为可以对抗政治权力一元化、全面化支配的挡箭牌,也曾或多或少地充当了维护个人自由的角色。而站在西欧近代国家政治权力的一方来看的话,其也只有将传统的“家”解体并创造出原子状的社会成员后方能实现自己的支配局面。(当然,在西欧近代国家秩序的构建过程中,打破所有“中间团体”的阻碍,建立“个人vs.国家”的纯粹二元对立构造模型是一个理念上必须完成的终极使命,而西欧传统的“家”制度却成为中间团体中唯一未被击破的例外一直存续至现代社会。)

而在1945年之前的日本传统社会,“家”非但没有发挥任何上述西欧传统意义上的缓冲功能,反倒是作为政治权力的分包人充当了压迫个人的打手角色。日本二战战败后,《日本国宪法》促使旧的“家”制度全面解体,并将个人尊严作为核心价值的公共秩序强行安排到家族生活中,这便是《宪法》第24条的趣旨所在。遵照该条的基本精神,战后日本《民法》的《亲属·继承编》迎来了大修改(1947年)。(樋口陽一『憲法〔第3版〕』,創文社,2007年,第277ページ。)

樋口陽一『憲法〔第3版〕』,創文社,2007年。

尊属杀重罚的法社会学视野:

川岛武宜的家族制度研究

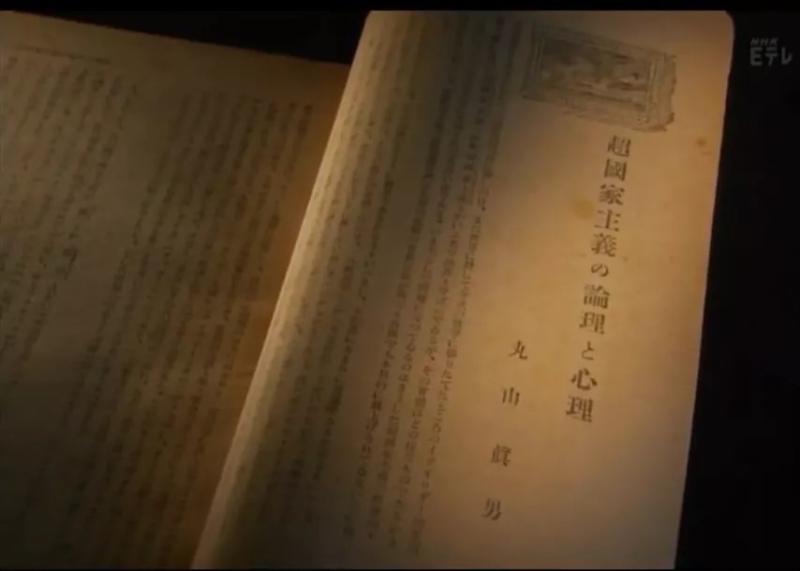

作为日本战后家喻户晓的启蒙思想家,川岛武宜与丸山真男、大冢久雄齐名,他们分别代表了战后法学、政治学和经济学的三颗启明星。川岛的成名论文《日本社会的家族式构成》(「日本社会の家族的構成」,初出は、中央公論61巻6号,1946年)发表于1946年,即日本二战战败的翌年,彼时社会千疮百孔,国家百废待兴,旧的秩序尚未完全终结,新的制度尚未稳步确立。然而,“春江水暖鸭先知”,思想界便先于制度改革一步,开始了轰轰烈烈的“战后启蒙”运动。值得一提的是,日本政治思想史学界的巨擘丸山真男蜚声国内外的名论文《超国家主义的逻辑和心理》(「超国家主義の論理と心理」,《思想》5月号,1946年)也发表于1946年 ,这不是巧合,而是一个伟大时代的琴瑟和鸣。

在文章的开篇,川岛就提出了发人深省的疑问:“很多人认为,家族制度可以‘取其长补其短’,既可以在民主主义的秩序下得以维系,也是应该去维系的东西。那么,上述说法果真可以促成民主化吗?家族制度是否又真的可以与民主主义在原理上互不矛盾地、通过对其各部位缝缝补补的工作,就能在民主主义的秩序下毫无违和地存在下去吗?屡屡有人会将‘家族制度之美风’的重点放在‘友好相处’的人情味气氛中,认为如果不好好维系这一点,我们的共同生活就将面临礼崩乐坏的局面。然而,问题正出在这‘友好相处’的特点乃至于其基本原理上。日本型家族制度如果不复存在,民主主义型家族取而代之的话,家庭生活的和平就真的会被打破吗?贯穿我们从生到死的生活全过程且对其加以规定的家族制度,批判它对于大多数日本人来说将是不可承受之痛。但即使是这样,正因为它对我们的生活而言是极其根本性的东西,也就必须要彻底地对其进行分析和批判。”(川島武宜『日本社会の家族的構成』,岩波書店、2000年,第2-3ページ。)显然,这已经远远超出了实定法学讨论的范畴,而形成了一个内涵丰富的法社会学课题。

在明确了问题意识之后,川岛又对研究对象“家族制度”作出了概念界定。首先,此概念绝不仅限于(日本)《民法》规定的内容。《民法》中明文规定的“家族制度”,仅指代武士阶级家族制度的一部分[此处的《民法》指的是1898年制定的《日本民法典》,法典论争后的“新民法”即“明治民法”,而非二战战败之后经历过民主化改革(家族法大修改)后沿用至今的《民法》];而更为广义的“家族制度”,同时也包含了农民、渔民以及城市小市民(即“普通民众阶层”),需要研究的正是这两者。其次,前者的“家族制度”在日本曾居于支配地位,集中代表了封建秩序下统治阶级的意识形态,可认为是一种“儒教型家族制度”;而所谓的“家族制度之美风”,体现的也正是“儒教型家族伦理”观念。这样的观念不仅是支配阶层的意识形态,其更加渗透到了普通民众阶层的现实生活中,所以从民主主义(即近代主义)家族原理的视角来看,二者又都共同具有浓厚的“前近代”特质。对于日本传统“家族制度”的分析与批判要求对这两种类型的家族制度进行深度考察,特别是对后者普通民众的反省批判更能填补先行研究的未尽之处。(川島、前掲書、4-6ページ。)

川島武宜『日本社会の家族的構成』,岩波書店,2000年。

第一种类型,便是川岛想要讨论的“封建武士型-儒教型家族制度”及其基本原理。该类型起支配作用的主体是贵族、大地主、大商人等,其社会关系的基本原理是“权威”和“恭顺”。该权威秩序的担纲者首先是家长(户主),其次是父,再次是夫。这些担纲者,分别针对家族、子女、妻子拥有决定性的“权力”。这里所说的“权力”并不是法律上的“权利”,也非单纯的物理意义上的暴力,而是对于服从者的精神进行绝对支配的高阶威力,表现为“权威”,服从者们主观上能意识到这是一种无法抗拒的巨大力量,所以会主动积极地服从它。

需要注意的是,这种“服从”并非主观上有反抗意识却迫于外力压制不得不服从的状态,而是从心底就认定自己是低人一等的身份且毫无抵抗之能力从而甘于现状的意识。“民主型-近代型社会关系”的构成原理,与此截然不同。其本质特征表现为人对于自己的行动进行自主的判断和决定,这也必然在另一方面要求人的人格相互间的尊重。而在本类型中以上近代型的原理是不可能存在的,其“权威”机制所要求的东西必然和人的精神、行动的自主性是背道而驰的。卑亲属对于户主、父亲或者丈夫等难以抗拒之权威的那种卑微的“自觉性服从”和民主环境下个人之的“自主性服从”,完全不是一个概念。在武士家族中,权力者的命令是至高无上的,和尊亲或丈夫顶嘴、找借口等行为都是侵犯前者尊严的大罪。权力行使之主体所保有的“权威”被塑造成了一种“超自然、超人类的力量”,它在儒教思想中和“天”等同,拥有绝对神圣的地位。封建型家族制度中的“服从”行为,既是客体发自内心的服从,也是对从外向内强制规定人的精神之权威的服从。

「日本社会の家族的構成」,初出は、中央公論61巻6号,1946年。

但无论如何,该“服从”行为都不是以自身内心命令为媒介的“自主性服从”。因为,第一,对于违反权威秩序的制裁并非要求人的精神内部的悔改,而首先得是外在形式的制裁(揍打、训斥、断绝关系等);第二,该家族制度秩序-权威所要求的服从是“外在行为上的服从”,即一定形式的礼仪性行动。行为的价值由外在形式进行判断,而内心到底怎么想则退居次要位置。其实,这也正解释了儒教型家族制度为何可以通过政治权力的命令(特别是法律)进行强制而毫无违和感。因此,该秩序中所提倡的“孝(顺)”和“贞(操)”等观念决非指代人的内心世界命题,而是通过法律进行强制的一种意识形态,道德在这里不做任何雕饰地成为法律本身。与此形成鲜明对照的“近代型moral”却要求亲子和夫妻关系应首先遵循内心自发的人格精神(川島、前掲書、6-9ページ)。川岛据此认为,日本的《民法典》(家族法部分)是武士阶层制定的、规定了“家族制度型权力和权威”并通过制裁手段强制贯彻的富有浓厚封建残余色彩的反动法典。

另外,虽然仅论抽象的规范内容,近代型家族和儒教型家族看似都有子女对直系尊亲属的“忠实”条款或妻子对丈夫的“忠实”规定,但二者背后对于人的精神之规范命令的构成却是决定性的区别。“民主型-近代型社会关系”之构成原理的“人格相互间的尊重”,同样也是儒教型家族所不具备的。对亲尽“孝”、对夫忠“贞”的规范在亲子关系、夫妻关系的时空中可以说是永远普遍的法则。这里的“孝”和“贞”与“人格相互间的尊重”毫不相干,而是一种下级对上级的“单方面的义务”。而支配者和受支配者之间便是“单方面的支配与服从关系”,一方只拥有权利而另一方只承担义务,而非权利和义务对等的关系。近代的“权利义务”关系,指的是“互为平等主体间的关系”,近代法中的亲子与夫妇之间,特别是在财产关系领域萌生出了权利义务关系,子女对于家长主张的“权利”以及家长对于子女承担的“义务”——这都是儒教型家族所无法想象的内容。(島、前掲書、9-10ページ。)

丸山眞男著・古矢旬編『超国家主義の論理と心理』,岩波文庫,2015年。

川岛在详细分析了日本传统的“封建武士型-儒教型家族制度”后,将结论落到了“个人责任”的问题上。他认为,在近代日本社会中是不可能存在“个人责任”观念的。究其原因,正是家族制度所致。这一支配性的家族制度秩序下,“服从者无法作为拥有独立价值的主体而产生意识。其行为总是被他者规定,他既无法自己判断和行动,也不具备这些能力。他通常都是一个还未长大的‘家生子’,一直处于权力者的‘父母心’庇护之下。连自己都不能决断和行动的人,又何谈‘责任’观念呢?不过,权力者也是不负‘责任’的,因为对于‘家生子’而言,权力者是不承担任何义务而只拥有‘权力’的支配人,自然也就毋须负责了,他所做的一切事情反正也都是对的。”(川島、前掲書、11ページ。)川岛的此番结论和丸山真男在《超国家主义的逻辑和心理》一文中强烈抨击的天皇制法西斯逻辑,即“自上而下转移压迫的无责任秩序”(「上から下への抑圧移譲の無責任の体系」,丸山眞男著・古矢旬編『超国家主義の論理と心理』,岩波文庫,2015年,第11-40ページ)可以说是表里一体、遥相呼应,川岛分析的是微观意义上“家族”内部的支配逻辑,而丸山则是从天皇制“国体”支配下整个日本型近代国家秩序中寻找到了战败的答案。

正所谓“忠孝一本”“家国一体”,在日本明治维新至二战战败这匆匆忙忙的半个多世纪的历史中,天皇家既充当了整个日本民族的家族秩序代表且被奉为“总本家”(「総本家」),又作为“天皇制”近代国家的统合纽带代言了“万世不灭”的“国体”,这样的体制强迫公和私两个层面合二为一,在完全吞噬了昙花一现的个人发展空间后,终于在昭和年间一步步将这个古老而又年轻的国家带入了万劫不复的深渊,“折戟沉沙铁未销”,其个中深意着实值得玩味。

第二种类型,即庶民家族的制度及其基本原理。川岛以农民阶层为例,指出了该类型与第一种类型的异同。如果说前一种类型中的武士、大地主、贵族等阶层的家族制度以家长(户主)为核心、其他人都寄生在家长周围的话,那么普通民众的家族生活与此是不同的。因为一方面农业生产活动要在一定程度上依照劳动能力区分地位,另一方面在经济合理主义的驱动下也不可能形成唯一的核心支配人。所以,庶民家族制度除了户主权之外,又衍生出了父权、夫权、主妇权等多元支配格局。但这并不意味着该类型的家族制度和近代型家族制度一样了,恰恰相反,日本型庶民家族制度在和近代型家族制度风马牛不相及这一点上,与第一种封建武士型-儒教型家族制度暗通款曲。庶民生活中起到“权力”或“权威”作用的不是单一的支配者,更非由此而生的命令或法律,而是日本乡土文化气息浓郁的传统“气氛”(「雰囲気」)。这个“气氛”,其实就是长期的农业生产活动中形成的一种习俗和习惯,或者说是“合同协作、岁月静好”的生活状态。它是一种人情社会的情绪性的东西,谁敢打破这个秩序,谁就是“读不懂空气”的害群之马,是要被排除出去的。在这样的“气氛”中,类似近代型家族制度中的“自主自律的个人”是成长不起来的,他们作为被“田园牧歌般的美好生活氛围”无尽支配的客体,完全无法拥有人的合理性自主性的反省能力,而这种能力恰恰又是近代型家族制度中的核心要义。川岛最后总结该类型家族制度秩序下自然也不存在任何“个人责任”可言,“只有气氛才负责任”,只有在迫使自主之个人无法发育的“全体合作协同的气氛”之下才存在“个人”。(川島、前掲書、11-16ページ。)

丸山真男的文章《超国家主义的理论与心理》,这是丸山第一次在公开发表的文章之中批判作为“国体”的天皇制。

除了以上两种类型的家族制度外,川岛还认为,“家族外社会生活”的基本原理也受到了传统家族制度秩序的深刻影响并形成了压迫近代型个人自律人格健康发展的“外部强制力”。日本家族之外的传统社会生活做昭示的这种“前近代性”特征集中体现为社会关系的“拟制家族化”,各行各业都保留着浓厚的封建残余。比如工厂、企业、国会政党之间,都有可能呈现出以“庇护-奉公”为内容的“拟制亲子关系”,这些社会关系进而与传统的家族制度秩序交汇,共同构成了日本型家父长制国家。在这样的国家中,家族外的社会生活关系无非是上两种家族制度秩序中的某一种,或者二者的杂交。如此一来,家族生活的原理反射并贯通在了家族外关系之中,使得前者的原理以无限扩大版的方式呈现。其特征可以归纳为如下四点:第一,遵照“权威”的支配以及对权威无条件的服从;第二,个人行动的匮乏以及由此而生的个人责任感的缺失;第三,不容许一切自主性批判和反省的社会规范;第四,“大哥小弟式”结合(即“拟制亲子关系”)的家族式氛围与对“家族”外部敌对意识之间的矛盾。(川島、前掲書、16-23ページ。)

最后,呼应文章开头“日本传统家族制度是否可以取其长补其短并和民主主义制度兼容发展”的设问,川岛给出了十分明确的结论。“日本的社会由家族以及家族式结合构成。其起支配作用的家族制度原理与民主主义的原理是完全对立的”,“用对其‘取长补短’的方法非但无法实现社会生活的民主化,反而会成为严重阻碍。如果不彻底否定家族制度原理,我们的民主化便无法实现。故而民主化对我们而言也正意味着社会生活的革命,也必须得是一场革命。”“持‘取长补短’论者过于天真,这种认识只会让腐朽的家族制度苟延残喘并严重阻碍民主主义革命从我们的‘内部’自发性的出现……”

川岛最后还呼吁对日本《民法》家族法部分进行修改(1947年年底公布并于1948年实施的《关于修改民法之一部分的法律》对《民法》第4编“亲属”与第5编“继承”进行了大修,删除了绝大部分与《日本国宪法》的近代精神相抵触的内容),以此来给他的“日本家族制度研究”提供些许可能的现实方案。但他同时也指出,光靠修改法律还是远远不够的,因为日本人的现实生活中充斥着“非民主型家族形态”,需要依靠经济社会的发展、土地制度的彻底性近代化以及近代型生产关系的确定等一系列基础条件做铺垫。就目前(1946年)看来,日本实现民主主义革命的主体-意识层面的条件远未成熟,正面临的是一场“外部而来”的强制革命,但也只能接受这种方式的变革而无法等到主体条件的自发成熟。不过,主体条件一日不成熟,就无法真正意义上拥有民主,这也是作者的悲观或审慎态度了。(川島、前掲書、23-26ページ。)

而川岛在全文中的最后一句话更显得悲怆——“基于以上意思,我认为民主主义革命就是对我们自己精神的‘否定’,它绝对要求精神内核层面的‘革命’。因此,对于我们而言,家族制度的问题在这一点上又在于对非近代型家族意识的‘否定’。”(川島、前掲書、26ページ。)

夏目漱石『それから』,新潮文庫,1985年。

结语

步入21世纪以后,虽然以“尊属杀重罚规定”为代表的体现“日本型家族制度原理”的规范在日本《刑法》中早已销声匿迹,但日本《民法》当中依然还残留着一些歧视女性的封建条文,而也正如川岛武宜所论述的那样,更严重的问题不在于法律条文怎样,而是个人“内心”层面自主性和自律性的涵养。这些反映近代型家族制度价值乃至于近代国民国家民主主义价值的特征,在当今日本国民身上究竟又有多少体现呢?笔者留日八年求学期间也并未得出多少有价值的答案,反而对于日本人“爱读空气”(空気を読む)的固有刻板印象更加深刻了,脑海中永远挥之不去的是大文豪夏目漱石的小说《从此以后》(『それから』,夏目漱石『それから』,新潮文庫,1985年)中,主人公长井代助的老父亲明治年间一辈子老老实实做生意、以“天道酬勤”与“灭私奉公”为人生至理格言的瘦弱影像。

夏目漱石。

当然,本文只介绍讨论了日本的问题,而并未涉及到中国。不过,我国要建设成遵守近代以来法治观念的社会主义现代化国家,那必然就应该勇于丢掉历史包袱,以开放的胸怀热情拥抱各种现代性的文明价值观念,而事实上我们自己(由国家主导)也都注意到了这些价值的重要性并加以大力提倡,例如社会主义宪法就特别强调保障妇女、儿童等传统家族制度中弱势群体的各项权利。如此看来,杀害尊亲属在刑法上到底该不该重罚的问题就迎刃而解了,因为人命本不该有高低贵贱之分,而“社会主义核心价值观”当中,正有两个字叫作——“平等”。

*本文作者洪骥是南京航空航天大学法律系讲师,早稻田大学法学博士,研究方向为宪法学与行政法学、比较法学。本文原标题为“‘淳风美俗’的‘罪与罚’:尊属杀重罚规定在日本的前世今生”,小标题有所改动。

作者 | 洪骥

编辑 | 李永博 青青子

校对 | 刘军