疲惫、悲观、过分紧张的神经……这是评论家玛丽·赫尔茨菲尔德1893年在文学作品中总结出的十九世纪末德奥两国的时代精神状态,当时的社会背景是两国急速的现代化进程。

同样在1893年发表的《我们这个时代日益增长的神经紧张症状》中,海德堡医学教授威廉·埃尔布则从医学角度揭露出现代化进程与神经疾病之间的因果联系,他表示,为了应对现代社会的“进步”所需要的日益增加的竞争,人们不得不付出全部的心理能量,整个社会的“一切都变得匆忙与狂躁……即使是‘假日旅行’也令神经系统紧张”。其实在先于德奥完成工业革命的法国,这一状况已被人觉察,龚古尔兄弟在1864年的日记中谈到一种“现代的忧郁”:

“自人类存在以来,它的进步、它的成就一直同感觉相类似。每一天,它都变得神经质,变得歇斯底里。而关于这种动向……你能肯定现代的忧郁不是源自于它?何以见得这个世纪的忧伤不是源于过度工作、运动、巨大努力和剧烈劳动,源于它的理智力量紧张得几近爆裂,源于每一领域中的过度生产?”(引自《现代性的五副面孔》)

工业、技术和经济的高度现代化给“现代人”带来沉重的精神刺激和神经负担,人们陷入一种具有现代性特征的精神困境。因此,在“进步神话”的乐观情绪之下,对进步理想的怀疑和对现实的失落的情绪在弥漫、涌动,进而演进成一种末世感。这一感受不仅源自技术文明对人的压迫,也源自体制化的社会规范、市民阶级的道德规范对个性和欲望的强力束缚,对生命力的压制。

作为时代精神的敏锐捕捉者,十九世纪末的德语诗人和作家在面对现代化进程中的精神困境时,承续了英法颓废-唯美美学范式(以波德莱尔、于斯曼、王尔德为代表),以离经叛道的姿态描写极具感官刺激的东西,比如(异常)情欲,营造人工制造的享乐幻境,来反叛市民道德规范和平庸审美趣味,表达出对现代社会秩序的不屑和反抗。不过与英法颓废-唯美派不同,德语诗人和作家们在接受它的影响的同时,吸取了尼采立足于“生命哲学”对颓废进行的批判。尼采认为,颓废同样是对生命力的消耗,是与生命价值脱离后的自我囚禁。因此,德语作家们在文学作品中一面进行着颓废书写,又对颓废表现出自我反思的意识。

在《弗洛伊德的躺椅与尼采的天空》一书中,作者李双志分析了德奥两国的现代化进程与颓废派文学之间相反相成的关系,并重点探究了德奥颓废派美学中具有自我反观性的一面与尼采和弗洛伊德思想之间的关联。尽管德奥“世纪末”作家们展现出对颓废的疏离和反思,但就像书中所说,他们没有脱离其原有的美学轨道,没有走向颓废的对立面,依然被颓废本身的困境所围绕。德国文学教授赫尔穆特·科普曼对德奥十九世纪末作品中的文学形象做过如下评论:

“这些‘疲弱的现代人’最终都非常清楚,他们是颓废派,迷恋强大的梦,却患着生活的病。”

在全球范围内看,现代化进程远未终结,无数“疲弱的现代人”也许正身处困境,患着生活的病。

《弗洛伊德的躺椅与尼采的天空》,作者:李双志,版本:艺文志eons|上海文艺出版社 2021年5月

新京报:从比较宏观的层面看,这本《弗洛伊德的躺椅与尼采的天空》讨论的是“现代性”的问题。书中选定的19世纪“世界末”这一时期笼罩在“世界末日”的情绪中,文学作品也相应地呈现出特定的审美倾向。在德奥的“世界末”,社会状况是怎样的?或者说当时的社会现代性有哪些具体表现?为什么会产生“世界末日”的情绪?

李双志(复旦大学德语系青年研究员):这要回到我们熟悉的现代性的问题。现代性分两部分,一个是所谓的现代化,或者说社会结构和经济生产方式的现代性。这种现代性在欧洲可以从最早的文艺复兴到启蒙运动算起,也就是说古老的封建时代的结束和资本生产方式带来的整个社会结构的巨大转变在欧洲社会大概经历了四五百年的历史;到19世纪末,在经济上资本主义已经进入垄断资本主义时期,整个社会、经济、政治体制趋于完整和成熟,政治层面欧洲也刚刚进入相对和平的时期。德国完成统一,普法战争结束后欧洲大陆上没有太大的大国之间的斗争,在接下来的30年里,基本上是集中于第二次工业革命的生产。在这种情况下,在社会迅速向一个完整、成熟的资本主义社会转型的过程中,就暴露出很多社会矛盾。

另一方面,在精神领域也开始了对快速现代化的反思,或说不满。“现代人”的意识开始形成,而现代人所面临的精神困境也开始成为一个话题。在这本书的导论中提到的更多是来自英法的一种末世享乐派,以王尔德和波德莱尔为代表。他们采取一种颓废美的姿态来面对精神困境,用一种近似于贵族化的文化英雄的姿态面对日趋平庸化的精神领域。这是一种反现代的审美现代性,是对日益成熟完整、但同时也具有压迫性的现代性的反抗。这一反抗在审美领域首先以颓废、唯美为特征,以感官刺激、享乐、性欲上的放肆来表达对现代社会的不屑,以及对现代性带来的弊端的揭示。它走向一种反方向,用极端的方式挑战社会道德标准,挑战社会中一摊死水般的文化生活。这种反叛的姿态进入德奥时,一开始形成了非常强的吸引力,但很快他们就发现现代社会的问题、现代人的精神困境,并没有随着颓废-唯美姿态的出现而得到改观,相反,颓废-唯美姿态本身可能成为画地为牢的自我禁锢。因此德奥的世纪末对此掺杂了两种态度:即对颓废-唯美感到陶醉,欣喜于感官刺激,又同时意识到现代社会的问题在这一审美领域里是被放大的,是一种歇斯底里的表现的症候。总体来说,“世界末日”的情绪是因为他们感觉到现代社会已经出现了很多问题,尤其是在精神领域,但他们表现的手段是以病态来表现病态,以极端来表现极端,以神经质来面对整个现代社会的神经质。从现代性角度来说,这种情绪是比较典型的。新京报:刚才提到因为现代化的快速进展、成熟而产生的对人的压迫,而审美现代性正是对这种压迫的反抗。前者的压迫性具体表现在哪些方面?李双志:主要是社会矛盾。资本生产带来的是贫富差距的拉大,制造了一大批城市无产阶级,这是非常现代的外在社会现象。另外一方面,这种压迫来自高度的中产生活方式必然带来的社会体制的规范性。这种规范很典型地表现在性道德上的规范性,是对人的欲望的压迫。这种压制在现代社会中更多地表现为一种内化的精神力量,这种精神上的力量催生了一种病态。在这本书中,关于这一点在弗洛伊德那一章写得比较多。现代社会以道德规范为标准的压迫性在性欲领域表现得最充分。弗洛伊德对潜意识和性压抑理论的阐述,正好是对现代社会的诊断,他从医学角度进行的诊断和大量文艺作品中的描写是完全吻合的。这一时期,不仅是发现欲望的时代,也是发现欲望被压抑的时代。欲望被压抑在文学上有两种可能性,一种是上面说到的,狂放不羁地追求性的享乐;另一种是把欲望在现代社会受到压抑之后催生出来的歇斯底里呈现出来。这两股潮流在世纪末表现得很明显。

19世纪中期法国巴黎的城市街道

新京报:在审美现代性对现代化进程进行反叛、反思的过程中,两者的关系也呈现为一种复杂的、相反相成的关系。就像《一切坚固的东西都烟消云散了》中提到,波德莱尔这个“第一位现代主义者”也曾描绘过现代“田园诗图景”。你怎么看两者之间带有悖论的关系?李双志:审美现代性很重要的一个节点,恰恰是要塑造一种叛逆式的、贵族化的挑衅姿态,这种挑衅的姿态(所面对的)就是社会现代性带来的不断规范化,不断塑造的单向度的人,不断把思想、审美锁定在固定的规范的范围里。这就是我们说的一种平庸化,它扼杀了个体在精神上的自由。另外与之相关的层面是,现代社会不再提供像以前的宗教所提供的世界观,不再提供内心世界的最后归宿,在这样一个没有归宿的时代,美就成为一种新的信仰。这种美的信仰是与以前的真和善相脱离的,“美”有了自身独立的价值,不再和道德、科学绑定,这样也才有了对科学、道德之外的世界探索的可能性。这种探索是在审美世界中对人的存在之边界的探索,构成了审美现代性的主要轴心。这恰恰是在现代社会的进程中被推动出来的。但在这一过程中,审美现代性正好反作用于现代化,发现了社会现代性对人精神上的规训,然后企图在审美领域里打开反抗规训的可能。这就让审美现代性和社会现代性之间形成一种张力,这种张力在不断变化,现代化每向前推进一步,就会滋生出更多的审美现代性。

19世纪中期的法国巴黎

新京报:具体到本书研究的德奥“世纪末”文学。在书中你详细论述了它的精神来源,分别是英法文艺思潮、尼采哲学和弗洛伊德的学说。关于颓废-唯美主义,一般认为始于波德莱尔。刚才也说到关于颓废-唯美主义的内容。这一美学风格的特点有哪些?李双志:颓废-唯美主义首先是病态的,在对死亡的想象里赋予它美感,这是很明显的一个标志。越是离经叛道、有刺激性的东西,越能让他们体验到自己存在的快感。另外一点,它抛弃了19世纪下半叶形成的现实主义,而是勾画一个人造的享乐天堂。享乐的天堂不仅仅是刚才提到的性的享乐,还包括各种各样的感官刺激、奇装异服、对装饰性美感的营造。所以当时有一种说法,自然中的美不是真正的美,人工造出来的美超过自然的美,因此走向了反自然的审美倾向。新京报:颓废-唯美思潮被德奥引进之后,德奥作家不仅为此着迷,还进行了反思,主要以尼采的思想为导向。具体的反思是怎样的?李双志:这是我这本书的研究里比较重要的一点。尼采对整个德奥十九世纪末发生的转变起到非常重要的推动作用。尼采是思想史上极具叛逆性的人物,他的很多思想直接和现代性问题联系在一起,包括他对主体性、道德的反思,其中非常关键的一个词就是“生命哲学”。在他看来,整个西方思想史、哲学史、基督教以及发展到他所生活的19世纪晚期的西方文化都代表着对生命的压迫。他希望以古希腊的悲剧精神、以他提出的狄奥尼索斯的酒神精神,重新给予人类一种生命力,要为生命的能量注入新的血液。这就涉及他提出的超人哲学。人类要克服自己,要变成超人,他也因此提出权力意志。他呼唤的重视生命价值,以及对压迫生命的社会体制或思想传统的反抗,无疑是对世纪末有推动作用的。另一方面,尼采也高度敏感于颓废带来的消极作用,这主要体现在他对瓦格纳音乐的批判。他认为瓦格纳的音乐代表了现代性中颓废的一面,在《瓦格纳事件》中他不遗余力地批判这种颓废,因为这种颓废也是对生命的压迫,或者假装对生命讴歌,实际是对生命的消耗或损害。这样的思想是德奥世纪末文学中特别突出的一条路线,反映在大量的诗歌和戏剧作品里。我们可以说,德奥世纪末的文艺创作者基本上都是尼采的粉丝,希望从尼采这里获得重新审视现代社会弊端、重新唤醒被压抑的生命能量(的思想资源),而且都以尼采的眼光来审视颓废艺术或说颓废美,发现了颓废美的局限性,而且都在自己的作品中把这种局限性、这种自我囚禁的唯美世界的困境呈现出来。

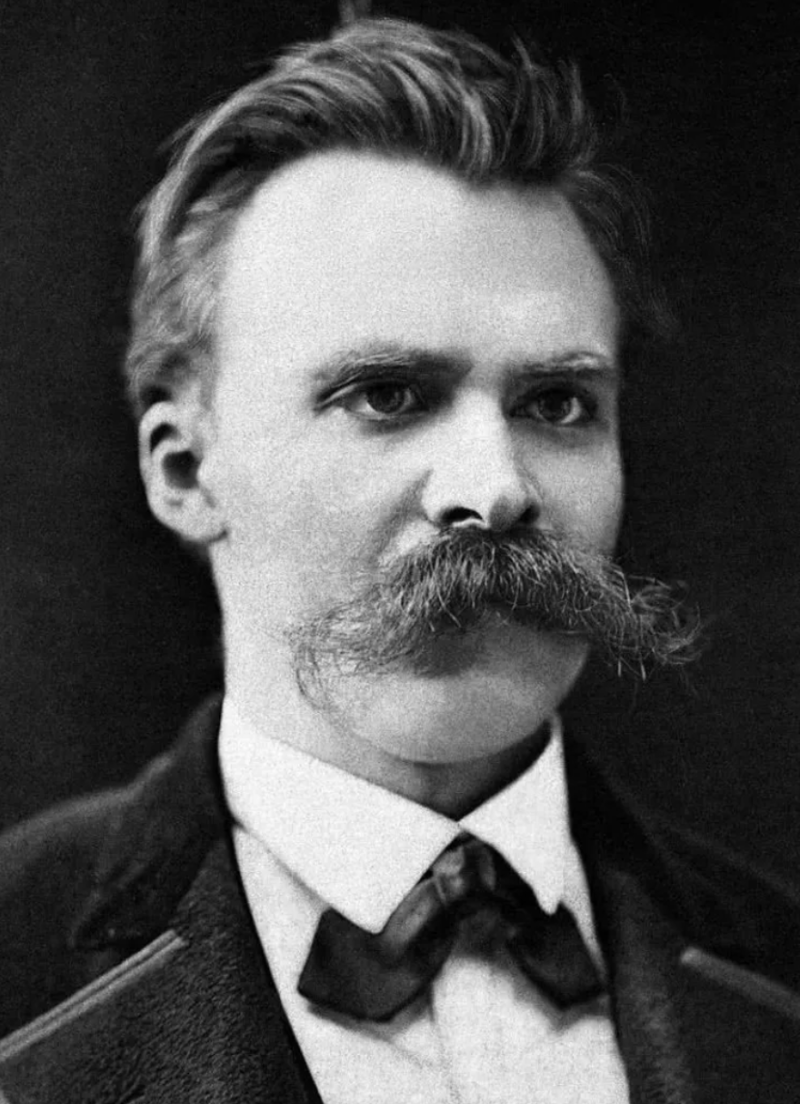

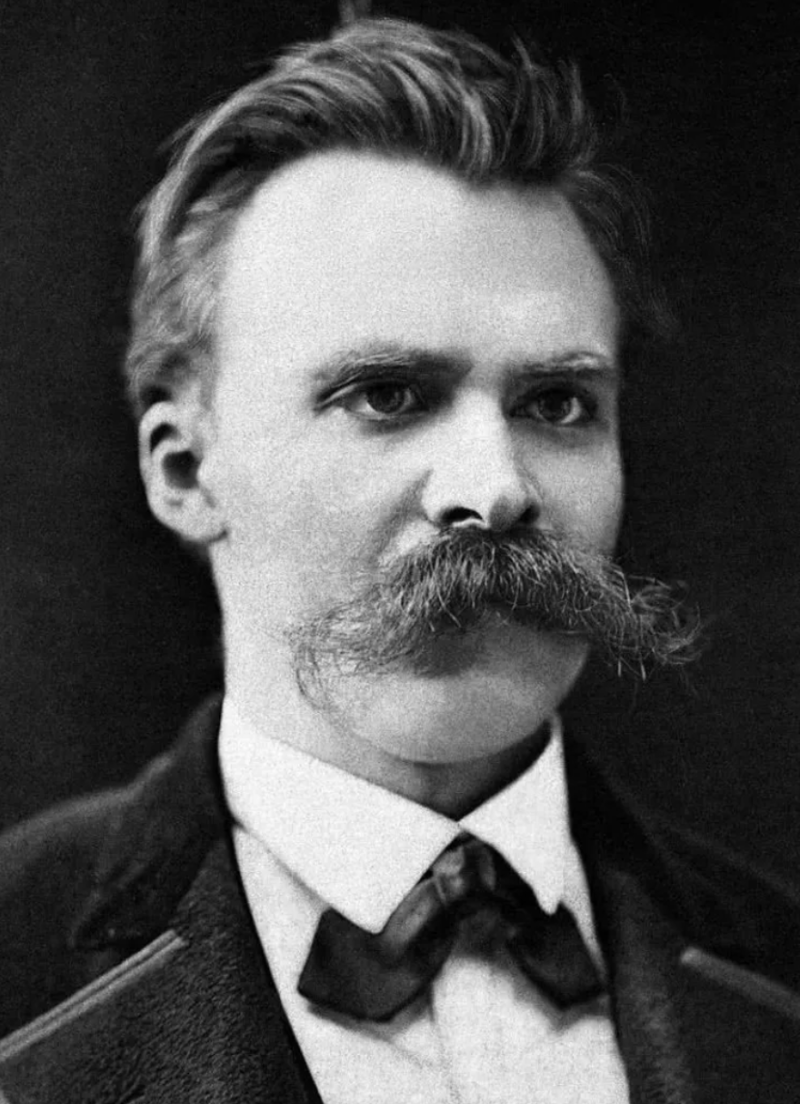

弗里德里希·尼采(1844-1900)德国著名哲学家、语言学家、文化评论家、思想家。主要著作有《权力意志》 《悲剧的诞生》《不合时宜的考察》《查拉图斯特拉如是说》《希腊悲剧时代的哲学》《论道德的谱系》等。

新京报:这批德语作家反思颓废-唯美的困境,自身的写作又依然属于颓废-唯美主义写作。在他们的作品中似乎没有提出解决之道或者提出建设性的出路。李双志:这是我这本书没有完全解决的一个问题。当然在美学领域,给大家提供一个怎么才能过好我们的生活的方案也许并不是他们的目的。这种亲近颓废、又把颓废描写成困境的写法,本身代表了这个时代特有的一种美学倾向,它是暧昧的、充满悖论的,同时又是自艾自怜的,还是缅怀的、哀伤的、感伤的。这种感伤的基调并不完全符合尼采精神,或者说他们从尼采这里获得了叛逆的意愿,但没有真正地走向像尼采后来呼唤的这种超人意志。他们是这样一群文人,在描写世纪末困境时,他们最重要的是突出了这种困境的不可突破性,或者说他们本身也承认自己是虚弱的,已经失去了信仰的,处在一种迷失的、掏空的状态。对这种状态的描写我觉得恰恰是有意义。它的魅力在于,它不是简单地用一种强健的生命力或是理想主义去取代之前的颓废,而是给颓废一面镜子,让大家看到颓废所处的一种自哀、自怜、自恋又自我囚禁的状态。它并没有把这个镜子打碎而去寻找一个新的出路,它最重要的是把镜子的功能发挥出来。新京报:尼采虽然是颓废的批判者,他也说过,他自己其实同时也是个颓废者。李双志:是这样。在批判瓦格纳的时候,他说瓦格纳是现代性的一种病,瓦格纳是颓废的,但是没有办法,我们必须先成为瓦格纳,意思是说我们摆脱不了瓦格纳。这个可能是在尼采研究中容易被忽视的一点,即他对颓废的批判来自他对自身颓废倾向的观察。他非常清醒地意识到,现代性里的颓废是不会轻易被剔除的,所以必须要先承认颓废的存在,同时意识到颓废是对生命的诱拐、对生命的压迫,这种发现在德奥世纪末就起到很重要的作用。当然到后期,他其实把所有他认为妨碍生命意志的(东西)都称为颓废,比如他说苏格拉底也是颓废的,让我们觉得是非常有趣的一个批判。颓废后来变成了他的一个武器,只要是他认为的敌对方,就给他贴一个“颓废”的标签。

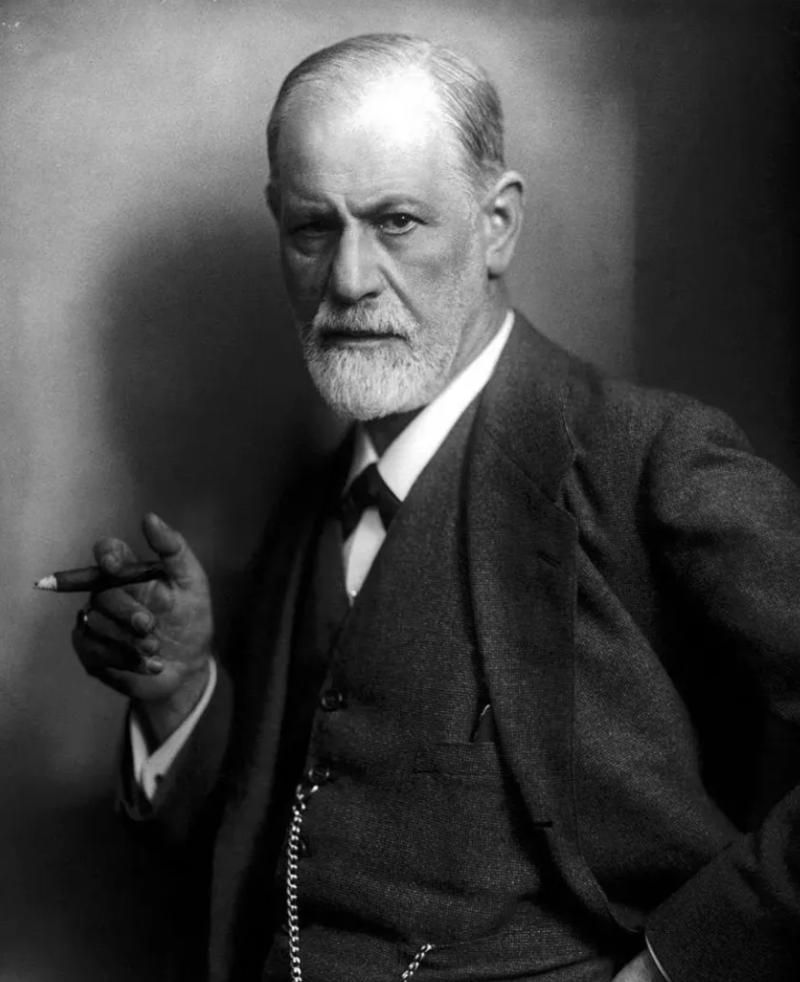

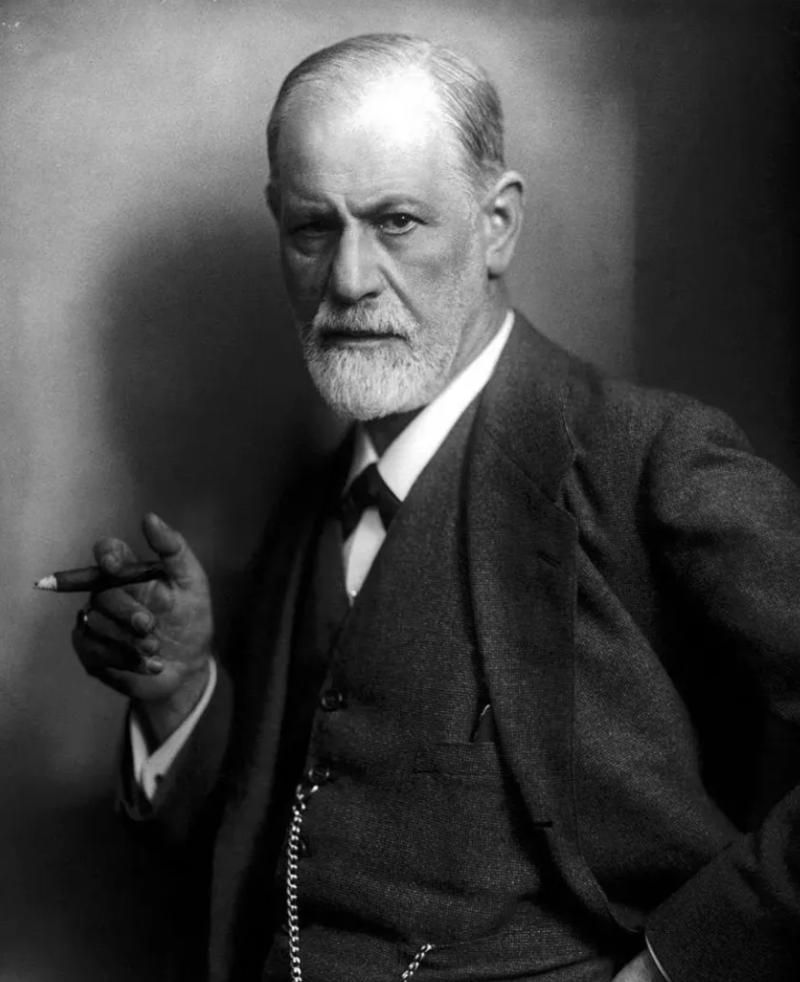

西格蒙德·弗洛伊德(1856—1939),奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人。

新京报:除了尼采,弗洛伊德也在德奥世纪末文艺创作中起到了一定的作用,尤其是他的学说为突破禁忌的情欲书写提供了理论支持。这也让人联想到20世纪六七十年代的反文化运动,“性”在其中也起到了重要作用。为什么总是“性”扮演这样的角色?李双志:尼采和弗洛伊德对我们的影响远远不是局限在19世纪末。尼采和弗洛伊德共同开启了人类自我反思的传统,像福柯、拉康等法国哲学家,以及马尔库塞和很多西方马克思主义哲学家,他们的思想都绕不开尼采和弗洛伊德,包括阿多诺,也对弗洛伊德和尼采有非常深切的认识。为什么他们在后来的哲学家那里都留下痕迹?因为他们改造了对现代人的处境的想象。刚才讲到,尼采呼唤生命意志,击穿所有道德谱系的伪善,而弗洛伊德的路径不同。他一开始要解决的问题是个小问题,即歇斯底里症是怎么来的?到底是因为身体出了问题,还是精神或者是灵魂出了问题?后来他发现,很多疾病不在于身体的一个器官生了病变,而是来自于心理上对自己的过去的压抑导致了肉体出现了问题。他当时认为这是一个非常科学的发现。随着医学的发展,弗洛伊德的精神分析已经渐渐失去了它的作用,但他却影响了哲学和人文景观。对于文艺创作,它最重要的就是发现了性欲是被压抑进我们潜意识的一股非常强大的黑暗的力量。情欲之所以变成这么重要的话题,是因为它是我们人性中最基本的一面。其次,恰恰因为在现代社会它是被压抑下来的一面,这两个层面共同构成了情欲的重要性。因为它被压抑,所以它随时都在寻找机会重新突破、爆发出来。这种随时可能爆发的能量对于文艺创作、对于我们对人的思考来说都是非常值得关注的。20世纪最重要的是把情欲描写当作一种本能描写,一种不可遏制的力量,这个力量跟现代社会形成一种对抗,带有解放的性质。而我们回头看18、19世纪,他们会认为情欲和理智是冲突的,他们要用理智来驯化情欲,你如果释放、听从你的情欲,就是一种不道德的行为。弗洛伊德告诉你,性欲不存在道德不道德,在这一点上他和尼采是完全一致的。他们都认为这种道德是一种强烈的规训手段,这种规训手段并没有道理。这也和你提到的20世纪60年代的性解放形成呼应。我们说,为什么在19世纪末没有出现性解放?其实不能这么说。因为在文艺领域已经早就形成了性解放,这种性解放更多体现在文艺作品的描写和创作中,只是没有成为一种社会现象。新京报:刚才也提到,颓废-唯美思潮只能发生在现代化较为发达的大都市。书中也提到作为文化空间,大都市维也纳、柏林、慕尼黑和文学之间的关系。这也让人想到波德莱尔和巴黎的林荫大道的关系。大都市的空间和文学之间的关系是怎样的?李双志:城市高度集中了现代性的两个方面。第一方面,城市生活本身是一种现代生活,这是毫无疑问的。我们总说“城市规划”,城市生活是高度被规划了的生活,它是功能化极其显著的一种生活,同时也是高节奏的生活,我们现在也是,比如996工厂。另一方面,城市又是文化消费的集散地。到19世纪下半期,在德奥,文化消费就高度集中于大城市。巴黎和伦敦在19世纪中期就已经形成了这种文化气候。包括你刚才说的波德莱尔,他的《恶之花》里大段大段都是在描写巴黎,他在巴黎深切地感受到城市既有天堂的一面,又有地狱的一面,整个社会的变迁也集中于大城市。巴黎一方面让他深切地感受到社会现代性形成的对人的规范化,另一方面也恰恰只有城市能够让他成为相对来说独立自由的创作者。这也是悖论,城市让人体验到社会现代性对人的压迫,但恰恰也是在压迫最深的地方出现了空隙,能让观察这种压迫性的人的创作被接受,形成文艺创作共同体。这就表现在1890年代在大城市出现了大量艺术家社团。我在书中描写了从柏林、慕尼黑到维也纳都有大量聚集的艺术家小团体,不管是偏贵族化的维也纳式的咖啡馆文化,还是慕尼黑的波希米亚式的处于边缘状态的艺术群落,都表现出大隐隐于市、在大城市中观察现代性的这样一种文化生态。这种文化生态其实高度依赖于它所批判的物质文明,这是整个审美现代性中经常出现的非常有趣的现象。它越依赖于现代化就越去批判他。

19世纪末的柏林

新京报:书中提到柏林,当时正处在一个极速工业化的过程,创作上以自然主义为主要代表,自然主义和颓废-唯美主义这两者是怎样结合到一起的?李双志:在以前的文学史书写中,我们一般把自然主义和颓废-唯美分开的,甚至认为它们是对立的,很多颓废-唯美文艺创作者把自己称为反自然主义。但我要说的是,如果把它们放在现代性批判的角度看,它们其实还是一个阵营中分化出来的两派。当然,自然主义有非常强的社会关切,这一关切主要针对劳工阶层,但是在对劳工阶层的描写中,他们已经不自觉地把对颓废的观察放进去了。比如公认的自然主义在德语文学中最重要的代表人物豪普特曼,他的创作集中描写资本主义社会中无产阶级或者说劳苦大众所承受的问题,但在其中他也把一代不如一代,或者是把酗酒这种社会现象看作一个社会面临着衰退、没落(的表征),把酗酒和人的堕落结合起来,这是非常有颓废特征的描写。在西方的一些研究里,已经有人开始研究自然主义中对颓废的描写,但他们对颓废的描写和其他一些人的描写还是不一样,他们对颓废的描写更多的是要治病救人,有这样的关怀在里面,而其他人对颓废的描写可能更多的是肆无忌惮的放荡,反而把放荡当作自身的独立价值。柏林之所以不同于慕尼黑和维也纳,因为柏林是一个新兴的大都市。得益于第二帝国,这个新帝国一开始就非常强调工业,非常强调政治权力的高度集中,柏林首先要面临的是政治压力,因为它是首都。另外一点,就是柏林的高度工业化催生的社会矛盾,尤其是工人和资本家之间的矛盾更剧烈,所以文艺创作者的注意力更多地被吸引到社会问题上来。有很多作家很有意思,他们有的在柏林的自然主义社团里成长起来,然后脱离自然主义跑到慕尼黑,或者在维也纳创作,但他们的作品又到柏林上演,所以柏林作为地位特别特殊的帝国首都,跟其他两个城市之间是存在着千丝万缕的联系的,不能完全割裂开来。新京报:在谈到自然主义团体的写作理念时,提到他们要“抛弃古典美学理想”,这一古典美学理想指什么?李双志:他们的写作和之前的文学有一个断裂。这种断裂感在自然主义这里是旗帜鲜明地反对从浪漫主义到诗意现实主义对现实生活苦难的诗化或浪漫的逃离,德意志古典主义要用诗的精神对现实进行一种温柔化的处理,虽然也表现社会矛盾,但社会矛盾会在描写风格上给它进行一种诗意化,让它变得可以承受。自然主义要直面社会问题,直接去披露社会的黑暗面,不掺杂任何主观性;要把社会的伤口撕扯开,让你看清楚血淋淋的现实,利用口语化写作、方言写作等方式,使现实的任何东西都不经过作者自己的刻意加工,达到一种直露的方式,这种方式在当时是非常具有先锋性的。

19世纪末的柏林

新京报:托马斯·曼是这本书中论及的作家中最重要、也是最被读者熟知的。他对颓废美学的主要贡献在哪里?李双志:托马斯·曼是德语世界公认的最能体现世纪末颓废主义写作风格的作家,因为他写了《布登勃洛克一家》这部最典型的颓废小说。另一方面我觉得也是绕不开的,就是他挪用了尼采对颓废的观察。尼采说他是颓废的,但他知道必须对颓废进行批判。托马斯·曼讲过同样的话,说我是来自一个颓废的时代,而我要记录这个时代,我要记录这种颓废。在《布登勃洛克一家》中,他把颓废的毁灭想象到了极致,所以有人把它比作《红楼梦》。另一方面,是他对美和欲望和死亡之间的连接关系,在他的早期作品里表现得非常明显,往往是一个主人公,被艺术和美所吸引,而最后走向了死亡。艺术和美对他的诱惑某种程度上就变成死亡对他的诱惑。主人公最后的死亡不是一种解脱性的死亡,托马斯·曼描写的这种死亡是一种冷峻的、对生命的毁灭的沉思性描写。这反映了德奥世纪末本身具有的特殊品质。

托马斯·曼(1875-1955),德国著名小说家,主要作品有《布登勃洛克一家》《魔山》等。1929年获诺贝尔文学奖 。

新京报:在书的末尾,也写到这场世纪末文学运动的衰落和终结。其终结的必然性在哪里?李双志:这也回到刚才的问题。你刚才也说到,世纪末文学并没有提供一种出路,更多还是呈现颓废美,沉浸在顾影自怜的状态里。到了下一代文人那里,就已经不满于这种简单的呈现,而出现了更加激狂的对抗。这种激狂的对抗就是早期表现主义。早期表现主义出现之后,颓废派已经慢慢被取代了。这是文学内部不断演进变化的一个过程。早期表现主义有非常大的理想关怀,有更强烈的斗争性,在文学上有更强的突破性,就像我们比较熟悉的卡夫卡。另外一方面,随着1914年第一次世界大战爆发,和平年代中断了,第一次世界大战让世界发生翻天覆地的变化,非常有趣的是,很多当时的唯美者和颓废者反而把这场战争看作一种新的解脱,很多人觉得战争能把颓废的气息扫荡干净,通过战争的洗礼回到充满斗争的意志和生命能量的时代。必须要说,这是一个非常大的幻象或说迷信,这个迷信到大战中段就破灭了。很多人会发现,战争并没有带来寄托,反而把人拉入更大的罪恶的深渊,但这是后来的事情了。我们要说的是,第一次世界大战在某种程度上终止了世纪末时代。

撰文|张进

编辑|张不退

校对|卢茜