我们对“结构”这个词大概是不陌生的,因为打开人文社会科学领域的书或文章,可以经常见到作者说“结构”“结构性因素”“结构性影响”。确实,一个人使用“结构”往往意味着是在做一种非个别的、非偶然的、非表层的根本性思考,是在探讨事件或现象最为基础的影响因素。

可是,何为结构?

如果我们站在城市街道,一眼望去可看到,有的楼高,有的楼低,有高级住宅、办公区,有拥挤的平房,有的地方已经高度摩登化,有的地方依然是老式的、古典的。像这样的差异分布便是一种结构。

在社会意义上,结构则是关于经济、文化或观念等诸多社会条件的分布,具有使人难以摆脱的影响力。譬如当婚恋生育欲望下降时,我们可能会思考并且归因于社会经济的发展、财富分配或家庭性别观念等因素。也因此,“结构”一词在日常交流中的使用其实已经比较泛滥,它似乎也成为深度思考的代名词。这当然源于“结构”作为一个概念原本具有的力量,它能让我们跨越眼前的狭小世界,看到社会或历史条件对我们的塑造。

在部落社会,禁忌的产生往往被学者选为个案去探讨影响人们行为的文化结构是如何产生的。图为《禁忌》(Tabu: A Story of the South Seas 1931)剧照。

总之,在人文或社会科学领域的诸学科中,结构被等同于持久、秩序和稳固,大多是指在看似多样的现象之下稳定的秩序、规则。一直以来,社会学被认为是专于研究结构的学科,它被期望揭示出影响人的行为的秩序、规律和条件,而事件则被认为是偶然的、多变的,是历史学的研究内容。

兼具社会学家、历史学家等多重身份的小威廉·休厄尔在其经典之作《历史的逻辑:社会理论与社会转型》中对此做了一种反思,认为只有把历史学对时间性的思考与社会学对结构的理解结合起来,才能产生出更好的社会理论。他以结构主义人类学家马歇尔·萨林斯的研究为例,探讨了如何对事件做结构性的理论思考。萨林斯的探索来自于他对波利尼西亚的民族志研究,在休厄尔看来,“萨林斯的理论卓越、优美、具备普遍适用性,且对历史学家来说极为有用”。然而,萨林斯在使用“结构”这个术语时用的是单数形式而不是复数形式,“意味着在一个给定的社会里,只有一种全面的意义体系,一个强势意义上的文化体系”。

休厄尔对他的赞美和反思为读者提供的启示是,如果我们使用“结构”去理解一个人的行为或这个社会,需要清楚是在何种程度、何种意义上使用它:“结构”是单一的,还是多样的;是文化观念的,还是经济物质的;是稳定不变的,还是可能被人的行为改变的。

以下内容经上海人民出版社授权节选自《历史的逻辑:社会理论与社会转型》一书,有删节,标题为摘编者所起。注释见原书。

原作者| [美]小威廉·休厄尔

摘编|罗东

《历史的逻辑:社会理论与社会转型》,[美]小威廉·休厄尔 著,朱联璧、费滢 译,上海人民出版社,2021年7月。

从数量上看,“结构”是单数还是复数?

我确信,一种复数而不是单数的结构概念,对一个合理的事件理论来说是至关重要的。把整个社会的结构看成是单数的,会留下很多问题,而这远不只是如何确定不同社会及其文化结构间的边界这样的问题。在研究小规模、相对未分化、位于孤立群岛的社会的时候,这个问题不会太显著。但对于当代世界以及多数我们可以通过历史记录而知悉的世界来说,组成它们的社会形式存在族群差异、宗教多元、空间广阔、流动性和高度分化,要划分这类世界的边界,远非易事。

设想一下,有位来自孟加拉的移民化学工程师,在休斯敦居住并工作,这在当代世界里再常见不过了。这样一个人,同时参与到了美国文化、孟加拉文化,以及一种国际性的科学工程文化之中,每种文化结构或体系都有自己的语言、成套的象征差异、等级评价方案、权威模式等等。但这些结构无一拥有地理学或社会学意义上的明确边界。这很显然是因为一些人同时栖息在所有这些文化之中,并在他们的日常活动中混杂或混合了它们。在此情况下,试图保持一种单数的结构概念,会需要尴尬而独断的选择。我们也许可以把庞大的、全球范围的、具有地方文化差异的文化结构进行编码,使之成为嵌入等级制的各种次级结构,但这样的结构概念要么太过模糊和宽泛,以至于无法在所有的意义层面都被看成是结构,要么太过复杂,充满了本轮(epicycles,见下图图说),以至于无法应用到实践中。除此以外,我们也可以认为美国文化、孟加拉文化以及工程文化都是只在外部存在联系的单独实体。

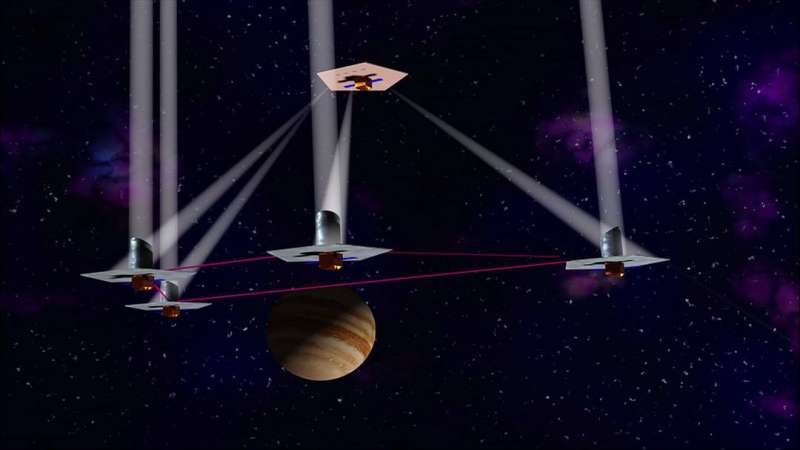

“本轮”来自托勒密的地心说。围绕地球公转的行星轨迹为均轮,而行星自转的轨迹为本轮。休厄尔在此处要表达的是结构之间相互套叠、又自成一格的复杂关系。图片为纪录片《宇宙》(The Universe)第二季画面。

于是,这位来自休斯敦的孟加拉工程师身上,恰好可以分离出三个独立且互不交流的意识,它们在他的身体里偶然相遇。我们可以用这样的方法来理解复数形式的文化结构。事实上,我们或许可以这样解读宣称主体已死的结构主义者和后结构主义者:他们明确指出,人是一种人文主义的幻象,主体只是决定其言说或活动的诸结构的载体和场所。但此说可能会让美国的实用主义者(和人文主义者)失掉萨林斯式的主旨,也就是通过涵盖能以有效行动改变结构的、聪明而又受苦的人类个体,来修正结构主义。

我认为,要让萨林斯的理论不仅能应用于“历史之岛”,也能应用于大陆、宗主国和帝国的历史中,就必须把结构概念化为复数的形式。在我看来,我们不应该把诸文化结构对应到不同的“诸社会”,因为要想确定不同社会或文化的边界,几乎是不可能的。诸文化结构要对应的,应该是不同范围的社会实践所在的不同场域和地域,它们在时空中相互交缠、重叠和渗透。这意味着,对任一给定的地理或社会单元而言,与之相关的结构总是复数而非单数的。

电影《月亮和六便士》(The Moon and Sixpence 1942)剧照。主人公离开文明世界(一种影响着他的结构),远遁到与世隔绝的塔希提岛上。

单数的结构概念不仅对解释复杂、流动且地理上与其他社会接壤的社会而言十分困窘,对解释边界清晰且对外孤立的社会(如库克到达之前的夏威夷群岛)也同样困窘。这部分是因为单数的结构概念很难解释清楚事件从何而来。但只要稍加留心就会发现,萨林斯的案例(即库克船长到达夏威夷一事)并没有被这个问题困扰,原因是冲突的双方在彼时属于两种相互孤立的文化。当英国人和夏威夷人相遇时,双方文化结构之间的喧闹冲突引发了一系列惹眼的事件。但如果跨社会接触中的天降神兵(deus ex machina)缺席(显然是从夏威夷人的视角出发的),人们会很难看清一个单数的总体文化结构如何生成了差异、冲击和指涉的创新,从而引发转型性的事件。

人不同,被结构影响的方式也不同

萨林斯的重点理论或许能为这种质疑提供一个解答。这种理论强调,占据同一体系中不同位置的人,能以不同方式理解结构,并以不同方式被结构驱使。在讨论夏威夷的例子时,萨林斯指出女性在冲破禁忌的行动中相当引人瞩目,并最终导致了禁忌体系的瓦解。如在库克逗留夏威夷期间和后来的欧洲人造访时,平民女性屡次无视船上场合的禁忌,她们在夜间游向海船,和水手发生性关系。在船上,她们不仅和水手情夫们一同用餐(夏威夷女性是被禁止在男性面前进食的),还吃了很多禁忌的食物,比如香蕉和猪肉。从欧洲人写作的编年史来看,她们吃得相当尽兴。事实上,正是卡美哈梅哈强势的遗孀加休曼努这位女酋长统领了对抗公共和仪式性禁忌的行动,并于1819年一鼓作气消灭了禁忌体系。萨林斯强调,夏威夷女性冲破禁忌的强烈意愿,源自这样的事实:

在夏威夷女性中,禁忌没有像在男性中那样有效地推行……禁忌对女性的影响,实为男性与诸神之神圣地位的负面形象,旨在保护神圣的生命与物的存在,而非为女性自身提供正面的环境、状态或特性。

女性在个人和情感上对禁忌体系的承诺远比男性少,她们也因此比男性更愿意参与冲破禁忌的行动。这种对某一文化结构的特点的看法,赋予女性以与男性不同的重点。类推可知,社会位置中任何由文化所标示的差异,会导致重点的不同,并由此对文化范畴的意义产生潜在的破坏性影响。

电影《夏威夷》(Hawaii 1966)剧照。

然而,有人可能会好奇,对重点的不同视角的差异是否足以解释夏威夷女性采取的新行动呢?如果萨林斯指出的,禁忌体系是夏威夷文化结构的主要符码,这种符码只对女性进行负面定义,那么女性是从何处获得了自我意识和社会行动的计划,让她们能参与到具有破坏性和潜在危险的冲破禁忌的历史片段中?

一种可靠的回应是保留萨林斯这种单数的用法,但也得描绘出一种更为解构主义或后结构主义的形象,即强调结构具有的不稳定性、矛盾、鸿沟和裂缝。具体来说,有人也许会认为,在夏威夷女性的案例中,由于禁忌体系只对女性作负面定义,女性和被正面定义的男性、酋长和神祇的关系也被定义为负面的。有人也许会说,在解构主义的模式里,对于女性的负面定义无疑包含了微量被排除在外的、被正面定义的范畴,这些与男性、酋长和神祇的微量的同一性,可能让女性得到了被明确否认拥有的能力。因此,当日常和预期的社会关系过程中出现冲突时,这些微量的同一性会以强有力且颠覆性的方式激活。

但无论这种后结构主义的转向会有多大益处,我还是认为有必要把意义相当不同的复数的结构视为多元的。也就是说,在不同社会和地理尺度上运作的不同制度性领域,会以不同的象征或文化逻辑来运作。尽管对夏威夷的历史和民族志而言,我是个门外汉,所知都来自萨林斯的研究,但我认为,在禁忌关系的体系中,夏威夷女性仅有的社会性定义均隶属负面范畴的看法一定是不可信的。

无疑,在其他完全不同的制度性领域中,像是在农业和手工业生产、家庭或居所,以及与其他女性的关系里,女性会以截然不同的方式被定义。当然这些定义她们的制度性领域和文化结构只具有相对的自主性。男性和女性的关系,不论是公开仪式情境中的范畴,还是作为家庭中夫妻或兄弟姐妹的范畴,都被禁忌的定义有力地置入结构之中,这些禁忌的定义将女性之于男性等同于平民之于酋长、人之于神。但的确,禁忌关系不等同于夏威夷家庭的全部文化范畴。我设想,夏威夷家庭或居所大体都有些和禁忌体系大不相同的模式,包括合作、游戏、权威和分工等模式。相似地,被定义为凡俗(noa)而非禁忌的夏威夷普通女性间的互动,应该主要是由禁忌体系之外的规则构造的。

电影《现代鲁宾逊》(Lt. Robin Crusoe 1966)剧照。

结构,其实是复数的

社会应当被概念化成大量相互重叠和连锁的诸文化结构之所在,这些结构只是相对自主,也就是和其他结构共享一些意义和象征,比如,附属于家庭关系和公共仪式关系的诸文化结构,都包含禁忌的概念。但自主性同样真切存在,尽管它只是相对的:比如家庭关系的文化结构,无论如何都不能化约为禁忌关系的文化结构。

形塑某一社会的不同结构,事实上是以不止一种方式相互重叠或者连锁的:比如,包含相同的象征、指涉,或宣称拥有相同的客体,以及在相同个人的主体性中共存,并因此影响了他们的主体性。

电影《夏威夷》(Hawaii 1966)剧照。

结构也可能存在于相当不同的层面和尺度里。禁忌体系包含了所有夏威夷人的(确切说是整个夏威夷的)宇宙(cosmos)。库克到达之后,资本主义交换的世界体系影响了夏威夷的社会关系,这个体系和夏威夷的体系相当不同,跨越了全球范围中广大的地理区域;但在世界上多数地方,它只支配着小规模的人类。其他结构,比如家庭、祭司权术(priestcraft)、酋长世系、战争或者生产,都对应着广阔的制度性场域。但结构也存在于更加微观的层面,像是特定的工作班组、一家三口,乃至二人之间的友谊。这些微观的文化结构各有不同,并不能化约为社会关系中在更具包容性的层面上运作的文化结构。

有两个理由能解释,为什么这种多元的结构概念是重要的。首先,如果我们假设主体是由结构所组成,那么多元的结构概念就能解释存在着广泛不同的重点、能力、倾向和知识的人。所以,虽然禁忌体系负面定义了夏威夷女性,或是把她们放在被禁忌体系排除的微量范畴中,她们参与其他社会和文化关系场域时,就能获得不同标准下的正面定义,包括与兄弟调笑的关系、和其他女性在工作上的关系、母女关系等等。其次,一旦结构之间能够相互重叠,那么源自一种结构或制度性场域的文化意义和认同就能被转置至其他。

再回到夏威夷女性的例子,我们很难想象,由欧洲人的到来引发的冲破禁忌,没有受到女性间的日常关系,以及女性和家中兄弟姐妹间的关系所产生的认同、团结和意义的部分影响。在论及女性与兄弟之间的关系时,萨林斯强调,有很多案例表明,夏威夷女性和欧洲水手发生性关系一事是和她们的男性近亲共谋的,必须有一个相对自主于禁忌体系的社会关系场域,才会发生这种共谋。

电影《禁忌》(Tabu: A Story of the South Seas 1931)剧照。

自我重复的行动,还是改变了结构的行动?

在一篇讨论斐济战事的论文中,萨林斯在某个脚注里承认,要想解释差异的运作以及事件所特有的相互再定义的过程,就有必要采用某种将结构复数化的方法。他强调,“‘结构’一词,明显是一种过分简化的描述。我们应该明白,事件的特性,或者说作为事件的意外的特性,就是联系起特定社会的文化中不同结构的秩序”。在后文里,他相当频繁地用到了“结构的秩序”一词。然而,我认为,比起“结构的秩序”一词所表现出的半推半就的妥协,我提出的说法要好很多,也就是把结构视作多元、重叠、相对自主和可转置的。

采用多元而非单数的结构概念,也有助于解决萨林斯提到的另外一个问题,这个问题也出现在讨论斐济战事的论文的脚注中,即何时可以把日常发生界定为事件,而不仅仅界定为再生产了结构的意外:

我想宽松地将转变结构而非仅仅实行结构的行动和意外定义为事件……在区别不同行动时,还有个操作上的难题,也就是如何区分再生产现有文化秩序的行动和改变现有文化秩序的行动,因为每个可认知的行动对秩序而言都是新的和延续性的……文化秩序是事件构成的体系……这些都提出了哪种类型、多大规模的变迁足以成为“事件”的问题。我只是很具体地处理过这些问题……至于对抽象问题的更深入的思考,留待下次再说。

这个问题应该可以留待每个接受结构二重性的人去思考。结构是被人类行动(而不是神或自然)所制造和再生产的。正因为结构是经由实行再生产的,正因为由结构形塑出的实行所在的情境与过去的情境不同,再生产的行动和事件之间的差别在于程度,而非种类。将结构的日常实行和转型性事件进行区分,对实际判断来说很重要。

如果将结构定义为多元的而不是单数的,那么确定什么样的日常发生可以被看成是事件的难题就能迎刃而解。如果结构是单数的,可能有人会接着问,切实改变了位于社会关系某个角落的诸范畴的意义和关系的意外,是否足以被整体的文化结构认定为事件。这个问题通常很棘手,因为被毫无争议地定性为地方性的结构转型,也可能事实上有能力对更高层次的结构进行再生产。一次离婚或再婚,既深刻地改变了某个家庭的文化,也导致了美国婚姻系统之范畴的再生产。

电影《婚姻故事》(Marriage Story 2019)剧照。

用单数的结构来解释上述意外或许力有不逮。但如果结构是多元的,那么上述日常发生可以同时被看成是地方性家庭文化中的事件,和广义上对结构的实行。

人如何不被特定的某个结构限制?

视结构为多元、重叠且可转置的观念,也能阐明有关行动主体的生产的问题,对此,萨林斯谈的相对较少。我在此采用萨林斯对人类主体提出的几个假设,即主体是有意图的、多样的,且被其文化所深刻形塑。但萨林斯在证明这些假设或探索假设之间的关系上着力不多。尤其,他没有反思人类是由文化生产的和人类是多样的这两条假设间的潜在矛盾。由于任何社会的文化结构都是基于差异形成的,由文化定义的人的不同范畴也因此各不相同,像是成人和儿童、男人和女人、酋长和平民、祭司和官员,等等。但萨林斯似乎也假设,依据文化确定的范畴内部也存在多样性。

我坚持认为,这种范畴内的多样性和另外一个假设一致,即只有影响主体性的文化结构被定义为多元的,主体才能进行文化生产。因此,特定的酋长、女性和祭司,既被社会范围内三者和其他范畴的关系的定义所形塑,也被三者在其他制度和社会关系束中不同的参与所形塑。多元结构假设不同个人的经验、能力和知识必然是不同的,因为他们的生活历史是不同视野下不同文化结构混合后的独特呈现。多元结构意味着多样的主体性,也因此多样的重点在萨林斯对事件的讨论中如此重要。

电影《上帝也疯狂》(The Gods Must Be Crazy 1980)剧照。

而且,虽然萨林斯清楚地假设了行动者有意图、多样,且被其文化所深刻形塑,但我们无法确定他是否认为行动者拥有创新行动的能力。确实,行动者有能力理解新现象,但似乎必须先把他们归入已有范畴里。萨林斯记述的夏威夷的行动者,有时对自身的指涉行动似乎相当熟稔,尤其是在他们身处史无前例又令人极为不安的情境时。在罗诺神本应到达的时间,一艘欧洲来的船出现在了海平面上,库克也就立刻被归为罗诺。库克一上岸,祭司们就毫不犹豫地通过仪式把他奉为神。的确,我们的资料都是由英国的水手写的,所以我们无从得知,夏威夷人试图理解库克到达现场时出现了怎样的困惑、怀疑、争论、计划和反计划。

但我认为,萨林斯的叙述似乎使夏威夷人重要且风险性的指涉行动由当地结构过于轻而易举和自动地生成,也使夏威夷的行动者看似严重缺乏风险意识,并对其他指涉行动缺乏反思。事实上,指涉这个术语似乎在解说事件中发生的各种文化行动时显得苍白无力。我们可以把这个术语解读为人们和自己的各种文化结构间没有距离感,而唯一的问题是新现象如何被归入合适的结构性范畴里。

然而不难想象,一个反常现象的出现(库克出现在夏威夷无疑可以被看成是反常的)对符号性行动的影响,远比把现象归入一个范畴中要复杂。人们可能也会对现有范畴进行反思,对各类范畴进行重新定义,比如,拼接过去分开的范畴、把一种范畴从一个结构中挪到另一个结构中、瓦解分类层次或者增加、发展分类的替代方案等等。而且,当人们需要采取行动时,可能会模棱两可,会同时尝试不止一种语义指涉的形式,并希望能由反常现象本身的后续行为来进一步指导自己。虽然我们不应该指责萨林斯没有找到夏威夷人的行动在符号学意义上的复杂性(可惜的是,记录确实没有谈到这些),但这些复杂性很可能就埋藏在记录中提到的指涉行动的背后。

电影《肖申克的救赎》(The Shawshank Redemption 1994)剧照。

我认为,多元的结构概念能更容易地解释主体的文化创造性。如果形成主体性的诸文化结构是多元的,那么主体性也是多元的。任何单独的个人,一旦将自己在不同情境中的多元主体性,同与各种主体性相联系的动机、行动计划和思考模式在自己身上组合到一起,他就再也无法被任何特定的情境所严格限制。

由于个体、象征和文化指涉的客体在结构性领域间相互重叠,由结构生成的规则、情感、范畴和自我意识都有可能从一个情境转置到另一个情境。事实上,如果行动者在协商和再协商不协调的文化结构的关系上有些经验,行动者也就会对结构性范畴本身保持思想上的距离,也就能运用和自己构造不同的他者视角来看待一整套文化范畴,有能力比较和批判各种范畴及其逻辑,为不同结构性方案看似冲突的需求找出相互协调或建立秩序的方法。由此,多元的结构概念让人类的创造性和反思成为历史理论中一个必需的元素,而不是哲学上先验的形而上学假设。

原作者 | [美]小威廉·休厄尔

摘编 | 罗东

导语部分校对 | 刘军