《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,[美]史谦德著,袁剑、周书垚、周育民译,江苏人民出版社2021年9月版。

通过审视老迈而又官气十足的北京,来观察其城市生活和政治活动,人们不难发现断壁残垣的共和国正享受着最后的临终看护,并且离她过去的辉煌越来越远。中央的政治腐败激起了一股团体激进主义。作为一种补偿机制,它代表了从堕落衰败中升起的新势力。那些对新兴事物抱有理想主义情结的人,总会用此类冒险行为来对比步步衰落的共和国垂死而又腐败的本质。不过当时的观察家们却无法确定这些新势力到底是复兴中国社会的新途径,抑或只是另一种形式的衰落。

在那些对家家户户的生活产生始料未及影响的技术变革中,人力车可谓是最佳例子。作为一种配备了充气轮胎和滚球轴承的现代发明,人力车因其在交通和就业方面的杰出贡献而赢得了美名,但同时也因其代表了社会脱序而为世人诟病。

在文学家和评论家眼中,人力车以及车夫的重要性不仅在于其作为交通工具的性质本身,还在于其在中国城市中呈现的惊人数量。在1920年代的北京,人力车真可谓公共奇景。在这座人口略过一百万的城市里,6万车夫每日拉客的人次就有50万。

人力车夫。《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》插图。

社会学家李景汉曾这样估计,这座城市的16至50岁男性中,每六人中就有一名车夫。人力车夫以及他们的家眷占了北京将近20%的人口。

在20世纪早期的城市里,人力车“即便不是数量最多,也至少是最显眼的东西”。车夫们拥挤在火车站、公园和剧院的入口以便争抢乘客,这使得他们与乘客和试图维持秩序的警察之间时常恶语相加甚至大打出手。一位曾到过北京的游客总结道,“心烦气躁的车夫所发出的嘶哑嗓音和咄嗟叱咤的咒骂声”是演绎北京街景所不可或缺的一部分。

无论是在对民国时期城市现实的描绘中,还是在对伴随城市发展而来的变革和骚动所进行的更富想象力的解读里,都有人力车和车夫的影子。众多作家和诗人曾以人力车夫为其作品的主人公,从而赋予了“人力车夫的工作”各式各样的含义。如诗人徐志摩等浪漫主义者以及革命者周恩来等现实主义者都认为,人力车夫可以成为探讨上至生命奥秘下至资本主义本质等主题的恰到好处的文学题材。

李景汉这样的社会学家,则把人力车夫视为他们极具吸引力而又唾手可得的考察对象,并对其加以研究。正如另外一位研究者所言,人力车夫是这座城市里“最普通且最易接触的”工人。这些车夫同时也成了报纸表现城市艰辛生活取之不尽的素材。在报纸上经常会出现有关人力车夫生活冷暖的描述:他们会偷窃乘客的财物,或被人诈取钱财;他们也许曾是皇亲国戚,或者达官显贵;他们在街头斗殴中赢了还是输了;抑或今日某某也寻短见了。在这些人身上,似乎散发着一种戏剧张力,使得诗人、教授和时评家统统难以抗拒。

没有人比小说家老舍更了解人力车在民国城市风景以及大众成见中的重要地位。老舍,满族人,其父死于1900年,正值庚子拳乱。他通过大量如街头摄像机般的细致观察,写下了许多关于民国衰落和混乱的道德传说。

老舍曾坦言道,“北平是我的老家,一想起这两个字就立刻有几百尺”故都景象“在心中开映”。在他的短篇和中篇小说的叙事框架里,人力车夫常常作为四合院租客、家仆或者无产阶级起义者的身份出现。在他著名的有关民国北京的小说里,老舍还以一名车夫为其主人公,并以他的名字把小说命名为《骆驼祥子》。

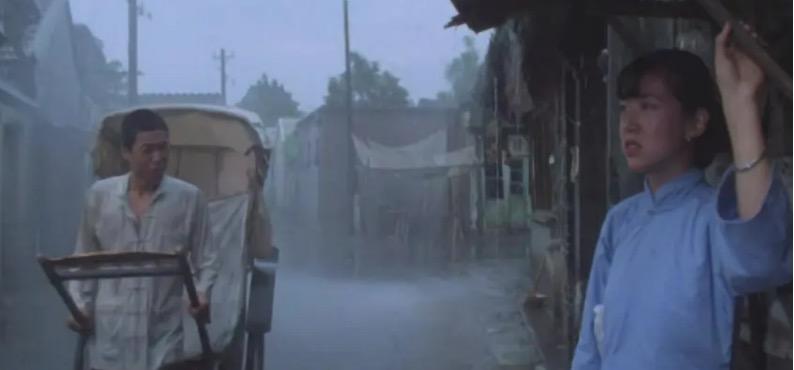

电影《骆驼祥子》(1982)剧照。

《骆驼祥子》的创作灵感来自老舍在山东港口城市青岛旅居期间与从北京来访的友人的一番对话。这位友人谈及了有关北京人力车夫的两则真实轶闻,而那些记者和他们读者就是爱听这种充满人情味的故事。其中一则是说一位车夫自己买了车,又卖掉,如此三起三落。另一则讲的是一位车夫被军人抓去,之后又带着偷偷牵走的三匹骆驼逃了回来。

老舍当时就说:“这颇可以写一篇小说。”之后,他便根据这两则故事构思了一部长篇小说,并塑造了“骆驼”祥子这一角色。“有了人,事情是不难想到的。人既以祥子为主,事情当然也以拉车为主。只要我教一切的人都和车发生关系,我便能把祥子拴住,象把小羊拴在草地上的柳树下那样。”在小说中,祥子为了实现拥有自己的车的目标,遭遇了接二连三的变故,他被军人抓去,被密探搜身,受骗而经历了一场没有爱情的婚姻,遭疾病侵扰,并最终沦落为受雇于警察的线人和游行队伍旁的看客。

在决定“事情当然也以拉车为主”后,老舍有意避免对民国城市社会中其他代表性人物的描述,诸如造反的学生、破除旧习的知识分子、有抱负的政治家、无情的军阀、卑鄙的官僚以及利欲熏心的企业家。他将小说里出现的这些人物形象与祥子紧扣在一起,通过他们对一个普通老百姓艰难生计的影响,让读者去感受当时社会的世态炎凉。

老舍在这部作品中,常常取景于皇宫、衙门、宅第公馆和京城高等学府外,以及集市、茶馆、胡同和四合院里,这些都是北京普通百姓生活和工作的地方。老舍构想了强加于人力车夫身上的外力因素(社会因素,诸如城市运输市场,以及自然因素,如沙尘暴和严冬),并通过一位车夫的视角描绘了整座城市的风情。“这样一想,我所听来的简单的故事便马上变成了一个社会那么大。”

电影《骆驼祥子》(1982)的剧照。

如祥子这种虚构的故事,再加上千千万万北京人力车夫的集体传记,从市井层面由外向内地呈现出了民国的历史。车夫们艰苦的生存环境,就是北京那犹如人体血管般错综复杂的蛇形胡同。日复一日,为了拉客,他们都要穿梭于大街小巷,奔赴衙门、学校、公园、会馆和戏院等北京政治、商业和文化的中心。

车夫们在工作中互相结识,一起融入城市生活的基本节奏中,从赶集、看戏到游行、群体性恐慌等集体活动。和现代的出租车司机一样,他们也乐于传播道听途说的消息和谣言。和所有的穷人一样,他们对物价的稍许变化都十分敏感。当然,一位人力车夫不可能像商人那样了解市场形势,像官员那样深谙官场勾结,像军阀那样运筹帷幄且狡兔三窟,像记者那样通晓时事,又像学生那样充满国家使命感并成为政治聚光灯下的明星。但是,他们生逢其时,历史的车轮从他们中间无情地碾过,使他们有幸成为永恒的见证者,抑或是临时的参与者。

1915年,北京大约有两万名人力车夫

日本人在1860年代末发明了人力车,起初可能用来帮助残疾人或恢复期病人。早期的人力车,看上去就像把一个轿车座位卸下之后,笨拙地按在一根车轴和两个过大的轮子上。

之后,人们对其做了诸多改良,例如避震弹簧、滚球轴承以及橡胶轮胎,使其变得更加轻便实用。因此,人力车于19世纪晚期至20世纪早期在中国、朝鲜、东南亚及印度等地迅速走红。这项发明出奇成功地将低资金投入、低技术门槛和大量个人出行需求结合在一起,使人力车成为亚洲各大城市的一道风景线。在1940年代,伴随自行车装置的引入而生成了一种更有持久性的终极形态:三轮脚踏车,即三轮车。

1886年,第一批从日本购来的私家人力车首次出现在北京的街道上,就引来了不小的争议。被这种竞争激怒的骡车夫马上就把这种拿人当牲口使的可憎洋玩意儿翻进了臭水沟。当时,城市个人交通主要依赖骡车、马匹、轿子和推车。北京的街道肮脏不堪、崎岖不平,那些乡下来的窄轮板车在穿过这些泥泞不堪的街道时,会留下一道深深的车辙。一旦这些车辙积水,不论北京的大街还是胡同,都会变得无法通行。亚洲内陆的沙尘暴周期性地侵扰着这座城市,也难怪当地的老话说,“无风三尺土,有雨一街泥”。

人力车夫。《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》插图。

1900年,就在拳民攻占这座城市的前几个月,人力车的数量又有所激增。车厂向劳工出租车辆,然后他们上街去拉客。一人在前拉,一人在后推,他们用这种方式征服了恶劣的路况,并从商人、官员和洋人中争取到了一些常客。一位日本来访者注意到,在1900年的春夏两季,随着城外的农民起义愈演愈烈,城内的人力车和车夫的数量也在迅速增长。

他甚至怀疑,拳民可能以拉车为伪装渗入这座城市的劳工阶层。这么想也合情合理,因为这两个非同寻常的新动向在城市和郊外同时发生。也许,正像一二十年代所发生的那样,人们由于农村的骚乱来到城市,从而扩充了城市中寻找像拉车这样不需要什么技术的工作的短工阶层人群数量。这些新车夫中确实有一些是同情拳民的,但是当起义者在1900年夏季攻入北京之后,他们的进口新车也成为义和团打洋人灭洋货的对象。

在联军肃清北京城内的拳民之后,车行又东山再起,并且在和中国政府的联合整治下,恢复了商业秩序。接下来的几年里,两方面的改进为人力车招揽新生意助了一臂之力。首先,在设计者和制造者的协力之下,一种性能更好的人力车诞生了。1900年的型号坐感差、噪音大。它的车身和轮子是铁制的,拉杆偏短,位置偏高,使得车夫拉起来十分吃力;行车时哐哐作响,乘客在座位上颠来簸去,动不动车子就会陷入泥潭不能自拔。甚至是那些不排外或不常坐骡车、轿子的人,也不得不承认坐人力车出行很难受。女士们尤其觉得在车里被晃来晃去十分不体面。在20世纪第一个十年中期,更轻的框架、橡胶轮胎(起初实心,之后充气)大大缓解了乘客的不适和车夫的工作强度,同时也减少了在后面推车的需要。

欧式马路的出现也使人力车行业受益颇多。诸如内河港口长沙、湖畔胜地杭州、海港城市福州以及地处丘陵的省会成都,虽然风格迥异,都印证了马路取代泥路和石子路是成功引入人力车的先决条件。在北京,庚子事变后的改良派在城市主干道的中间铺设了路面,而这些道路的两侧和小巷则依然如故。人力车占尽了平行道路系统的优势,既能在碎石路上与其他轻便或宽轮载具(比如自行车或汽车)一争高下,且依旧还能在未经改善的道路上发挥自如。

但遇上城门附近或热闹的前门大街交通堵塞时,车夫们依然会遭到妒忌的竞争者的白眼。一位1909年首次造访北京的政府官员曾目睹赶骡车的冲撞车夫,冷嘲热讽地说些刻薄话,诸如“你们为啥不赶车?你们只配拉车。放着人不做,偏要做驮东西的牲口”。

人力车夫。《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》插图。

然而,令骡车夫无可奈何的是,人力车的数量已经超过了骡车。1915年,北京大约有两万名人力车夫。而到了20年代中期,这个数字是原来的三倍。

对于当时的人和我们这些回顾历史的人来说,无论这幅画面有多么不协调,作为进口技术产品之一的人力车,确实在中国城市经济的发展中赢得了一席之地。就在世纪之交后不久,清朝洋务派和早期改良派的代表人物之一张之洞,在汉口下令拆除该市部分城墙,并在城墙旧址上建设了一条标准近代化马路。为了刺激经济,他还添购了100辆人力车,以官方标价出租。

马路上人力车川流不息,电灯让夜间灯火通明,新市场欣欣向荣,以及中国主要资本主义企业南洋兄弟烟草公司的奠基,皆出自张之洞为汉口现代化所构想的蓝图。虽然人力车在北京的问世和增加完全是一种私人企业家行为而非政府规划,但是效果却如出一辙。就像电报加快了城际通讯、工厂提高了产能一样,人力车不但提高了城市交通的现代化程度,还提升了人们在市内交通的速度。

在北京,人力车的主要乘客不是富人而是中产阶级

然而,并不是所有人的生活节奏都会因此加快。出行并不是大部分北京人的日常。他们通常就在工作的地方居住,例如商铺、工厂、宿舍,或者就近的四合院。对家庭开支的研究表明,几乎半数的北京家庭在交通上的开销微乎其微甚至没有。这些家庭一年挣不到200元。四分之三的家庭一年的交通开支不到2元。在穷困和工人阶级家庭,开支的60%~70%用于食物,视乘车为奢侈。随着收入阶层的提升,收入中用于乘坐人力车、汽车、有轨电车和火车的开销和比重也相应水涨船高。

一方面,对工人、店员、工匠来说,北京在1950年代自行车流行以前,就是一座“步行城市”。另一方面,要想利用北京的天时地利人和来大展宏图,光用脚是不行的。

民国时期的北京,政治、经济和文化生活的中心并非集中在一处。北京内外城总占地面积超过50平方千米,政府机关、学校、店铺、饭馆和公园分布其中。革命前的北京,以紫禁城为中心,周围商业闹市、戏院茶馆、居民宅院星罗棋布。1920年代,其各副中心之间往往相隔数里,各有特色:紫禁城东北面是大学区,东交民巷是使馆区,内城是机关行政区,外城则是商业娱乐区。

从前,官员、士绅和富商们寻访北京时,坐的都是骡车和马车。有些人则因其职业或者消遣的关系,需要经常出入北京,其中包括谋求官职者、记者、学生、政客、商人、游人以及那些在外城投宿客栈或在内城政府、金融、教育机关任职的人。人力车恰恰为这些人提供了一种更加自由的代步工具。

人力车夫。《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》插图。

如果把人力车的特点和乘客们的社会背景结合起来看,就不难发现经济效用已经与身份考虑和炫耀性消费密不可分了。人力车夫省去了乘客亲自步行的麻烦,且加快了他们出行的速度。同时,乘坐人力车也给了那些身份意识较强的乘客一种更加体面的出行方式,既能来去快捷,亦能不沾灰土。虽然主道中间已铺设马路,但是穿过道路两侧和小巷仍旧有沾惹尘泥的风险。

在北京潮湿的夏季步行就像“走在摄影师的浆糊盆里”。报社专栏作家陈西滢曾说:“穿长衫的人不能走路。这仿佛是北京一条不成文的规定。”当然,毕竟还有一些穿长衫而坐不起人力车的人,在一个讲究实用和体面的环境下,这多少有点丢人。一位山西学生后来回忆1923年来北京时的情形说:“那时北京没有公共汽车、电车。有钱的人坐人力车,我们是走路。” 这段回忆明显夸大其词了。

在北京,人力车的主要乘客,不是富人,而是中产阶级。在各个社会阶层的交通工具排行中,人力车位于倒数第二。自下而上,首先是公交车和有轨电车,然后是公共人力车(稍有钱的会包车),条件更好的坐古色古香的骡车或马车,最有钱的坐汽车。根据陈西滢的观点,要是一个人从包车而马车,从马车而汽车,大家都说某人“红”了,或是“发财”了。当他不堪回首地发现自己在北京这么多年居然都没有包一辆人力车之后,陈西滢感叹道,“包车也真是小波淇洼Petit bourgeois(小资产阶级——译者注)的护照”。人们倾向于认为:“要是连包车都没有,他还算什么呢?”

一二十年代人力车在北京的蓬勃发展,原因在于这种交通工具适合这座城市平坦的地形,而且满足了北京自由职业者和工商界人士的出行需求。不过乘坐人力车同时也代表了一种与社会地位相关的炫耀性消费形式。城里的官员、富人以及有产阶级,再加上那些从事新兴工种和职业的人,能够选择各种各样的人力车,从普普通通的到精心装饰的,或者从公共人力车到体现身份地位的私人包车,不一而足。它原本是清代的舶来品,作为一种方便的代步工具,却成了民国的一种设施。

本文选自《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有。已获得出版社授权刊发。

作者丨[美]史谦德

摘编丨何也

编辑丨青青子

导语校对丨刘军