《公主的月亮》与前面获奖的作品不同,这本图画书的著者与绘者不是同一人。故事由美国漫画家、作家詹姆斯·瑟伯(James Thurber,1894-1961)创作,1944年获奖的版本由路易斯·斯洛博德金(Louis Slobodkin,1903-1975)绘制插图。1990年马克·西蒙特(Marc Simont,1915-2013)为这个故事画了新的插画,中文版由爱心树引进出版。1957年凯迪克金奖绘本《树真好》(A Tree Is Nice)也是由马克·西蒙特画的插画。

左为1943年的英文版本。中为1990年的英文版本。右为爱心树引进的中文版。

左为1943年的英文版本。中为1990年的英文版本。右为爱心树引进的中文版。

它讲的是可爱的公主因为黑莓馅饼吃得太多而生病了,她告诉国王如果能为她带来月亮,她就能康复。国王只好找手下的一群聪明人来帮忙,可是他们想尽了办法仍然对于公主这个离谱的要求束手无策,最后宫廷小丑想到了一个好办法,可是这个办法看起来只是暂时安慰到公主,国王又开始担心公主发现了真相怎么办。于是他手下的聪明人又出一堆“馊主意”,把国王气得牙痒痒,觉得他们都读不到公主的内心。国王又召见了小丑,小丑说何不去问问公主自己呢?

在这个故事中,大臣与小丑形成对比,代表着大人的聪明人与代表着孩子的公主也形成对比。更有意思的是,被赋予了无数美好想象的月亮,也在这个故事里因人而异地出现了不同解释,而引发这一切的都是一位父亲对孩子的爱。这便是今天文章的主题——如何像一个成熟的、会爱的父亲那样去爱。

最难考题:爸爸,我要天上的月亮

我有足够的理由怀疑埃莉诺公主提出想要月亮的要求时,内心甚至隐隐地期待自己能被父亲拒绝一次。我们知道国王向他的大臣们要了许多稀世珍宝,包括一些不可思议的玩意儿,比如粉色大象、精灵国的号角、彩虹里的金子;也让大臣计算过常人认知里无法计算的东西,比如“进退两难”里进和退之间的距离、“离开”要多长时间、“无价之宝”的价值,等等。这些东西里很可能有相当一部分是为公主要的——而且故事的一开始,埃莉诺公主就是因为“吃了太多黑莓馅饼而生病了”,她不是因为缺乏什么而是因为“吃得太多”而撑到虚弱。

如此,只有提出一个最难办的要求才有希望得到一次拒绝了。我又怀疑即使在现存的某个原始部落里也流行着这条地球人共享的笑话或比方,即最难的考题非“摘月亮”莫属。

因为它高悬于清澄之天,不属于尘世;它是群星之一,却既出众又不让人觉得狂烈而危险,它又大又明亮又温柔;比起其他星星,它是唯一用肉眼就能看清形状和颜色的存在,它似乎与我们有更亲密的关系更深厚的感情。曾见一朋友感叹月亮承受太多,因为人类几乎能把一切千奇百怪的思绪情感都寄托到它身上,只要那些东西满溢出来一人无法消化,那就抬头看看月亮——反正它懂。

总之,月亮大概是“超功利”事物的最高级代表。这个故事即使我们把它看作是一个写作者追求“诗神缪斯”的寓言也无不可,其中的小丑是大智若愚、颇通诗心的游吟诗人,而小公主代表的“孩子”则是天然距离“诗”最近的人,毕竟,就连毕加索也说他穷尽毕生时间就为了能像孩子一样画画。那么那些拘囿于自身经验却自以为是、爱好独享解释权的人,当然不能获得“诗心”。

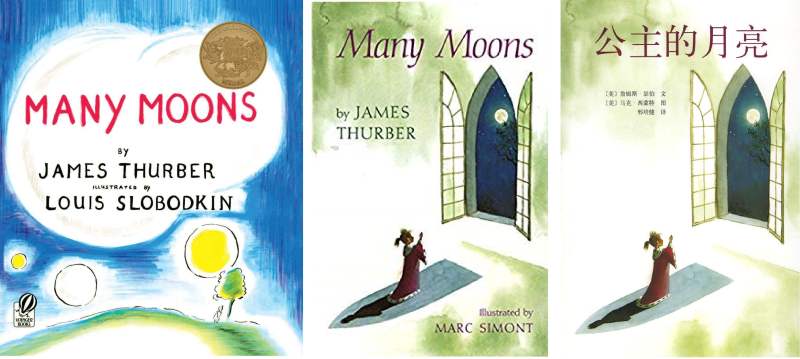

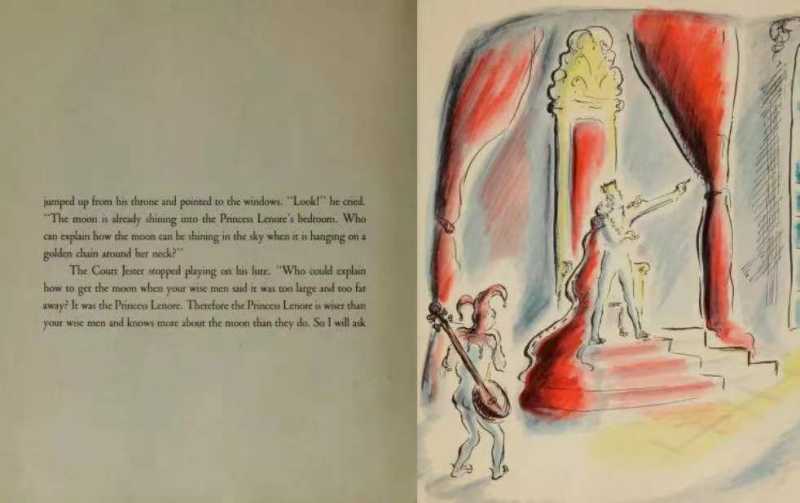

小丑对国王说,“让我去问问公主吧”。(《公主的月亮》中文版内页图)

小丑对国王说,“让我去问问公主吧”。(《公主的月亮》中文版内页图)

故事中月亮和人的关系,可以看作是艺术和接受者的关系,就像月亮漫反射光源那样,诗的光辉普泽世人,并不专属于谁,每一个观者都有属于自己的完整的月亮,包括那些平时可能失去了解释权的人。一切精确唯一、依凭经验形成的权威和不平等,都与最高的诗心背道而驰。所以你看到小丑给出了一个非常相对主义的回答:“他们都是聪明人,所以他们肯定都对。也就是说,你心里觉得月亮有多大,它就有多大……那我们要做的,就是弄清楚埃莉诺公主心中的月亮有多大、多远。”

其实,小丑也未必打从心眼里认为“大臣们都对”,他可能只是懂得如何与此时挫败又愤怒的国王沟通并高效地解决问题本身罢了。至于国王能不能在此过程中领悟到他的那些大臣很可能并不像他们声称的那样聪明、他们拿来复命的东西常常只是在敷衍这位独裁者(我们现在都知道地月平均距离是38万千米,而言之凿凿的国之重臣们没有一个说对的,哪怕是那位皇家学者)以此换得财富与地位,那就只能看他自己了。

知识、智慧、主体性和男性权力

不过这篇文章的重点并不是诗心这一角度,而是诗心背后那个关于“如何爱”的问题,更具体一些,是如何像一个成熟、会爱的父亲那样去爱。

文学长于也乐于为世界提供另一种秩序和认知角度。于是在这里,孩子可以是提供解决办法的智者、是一个从始至终都自洽和通透的“已长成者”,而成人、特别是我们默认最无所不能的权力顶峰者却有可能才是那个认识到自己能力有缺而不断接受新知的成长型角色。

这是一个聪明公主的故事,更是一个国王的成长故事(一般而言,完满自洽的智者往往不会是故事的主角,但因为此处的智者是孩子,缺乏将自身想法铸成现实的力量,于是公主与国王在总体能力上达成了一种微妙平衡,最终他们成了一对互相“成就”的主角,他们协作达成目标——儿童文学文本通常比成人文学更愿意去做弥合对立双方的尝试,也算是该文类的一种独特价值取向吧),是一个“爱失能”的权力上位者学习“爱”是什么及如何去爱的故事。

虽然不知怎样去爱,但国王无疑是真正关心公主的人。当埃莉诺得到月亮吊坠后,她的病果然好了,书里书外所有人都松了一口气,觉得问题已然解决,只有国王还在关心公主接下来的情绪——他想到晚上月亮仍会升起,到时候埃莉诺就会因为觉得被欺骗而伤心。

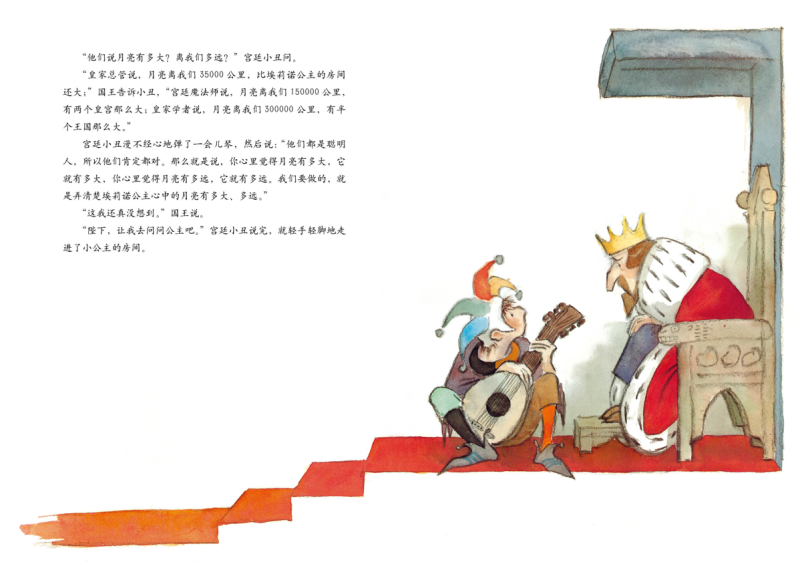

国王担心公主的愿望依然没有被满足。(《公主的月亮》中文版内页图)

当皇家总管提议让公主戴上墨镜叫她看不见月亮时,国王作出了否决,他的否决并非从维护“真相”的角度出发,而是源自于爱——“公主戴上黑眼镜就看不见路了,会撞到东西上,到时候她又要生病了”;接下来,他以黑天鹅绒窗帘会挡住新鲜空气的理由拒绝了宫廷魔法师的建议;又因为漫天巨型烟火会吵得公主睡不着觉拒绝了皇家学者。与国王相比,三位“聪明人”的办法乍一看都能顶一阵子,但他们只把国王的难题当作机械障碍来处理,而忘了承受结果的是一个有着喜怒哀乐的血肉之躯,提出这些解决方案的根本原因是,他们不爱这个小女孩,自然不会想到她会摔跤、会胸闷、会被吵得睡不着。

从童话心理学的角度看,国王学习如何去爱的过程亦是治疗其“父式缺陷”的过程。

以青年男性为主角的童话故事青睐于为目标读者构建英雄神话,男主人公要增强体魄、磨炼意志以壮大自身力量,他信奉力量/权力,他要向外扩张、战胜强敌,特别是要击败自己的父亲、成为新一代“领域意志”决定者,他确立主体性的方式是“征服”,是以一方服从于另一方的办法解决问题。而到了中年童话里,故事亟待处理的难题是现实中男性们以上述“英雄”思路处世却遭遇挫折和否定后所产生的困惑,引导一身创伤的“英雄”们换一个思路去解决问题、换一种角度去理解自己与他人之间的关系,引导他们认识到这个世界并非零和博弈的世界,他们要为自己重新找到合适的位置。

这个故事里的国王就处在典型的中年男性困惑中。他有了孩子,想要爱孩子,遇到难题时,一开始习惯性地求助于知性力量和排他性的权威力量——而“知识”本又是权威力量的来源之一。

其实公主比所有聪明人都要聪明。(《公主的月亮》中文版内页图)

其实公主比所有聪明人都要聪明。(《公主的月亮》中文版内页图)

《公主的月亮》中,知识也被作为父式权力话语的某种代表来展现。国王依次找了皇家总管、魔术师和学者,他们看起来一个比一个拥有洞悉世界的知识。我们来看看三人各自为国王带来过什么:总管能找来一般意义上的物质奇珍,在他的话语中,舞女、流浪歌手和吟游诗人也被抽离了“人”的属性,被无甚尊严、毫无差别地列在一大摞“奇珍异宝”中;魔术师能弄来精灵国的号角、睡魔的沙子和彩虹里的金子,假如这是真的,那么这些物品非但看起来更加不着边际,而且似乎需要承担一定风险,需要冒犯另一些权力主人、侵入他们的控制领域才能获得;而皇家学者是知识的代言人,他所宣称的能力已经拓展到了抽象和哲学范畴,他对一切空间、时间和人的情绪享有解释权,声称能算出“向上”要走多远,“离开”要多长时间,“消失”之后会变成什么。“知识”在西哲体系里,与“理性”关系近密,而理性则是现代主体性哲学的基石,在性别维度的话语建构中,它们又都属于“男性所长”。酷爱写哲学童话的瑟伯不过是又一次在作品里探讨了知识、智慧、主体性和权力之间的关系,性别的维度在其中则扮演了一个若隐若现的角色。

随着年龄的增长,父式权力的最高代表者国王将发现这些“知者”越来越无法满足他的深层需求,终于有一天,能弄到“彩虹里的金子”的聪明人面对“摘月亮”这个终极愿望[它是感性表达的顶点,作为“星空象征物”,它又是超拔于大地的哲学追索,是精神而非肉体的标志物、理性的顶点。“空中之月”可以说正是海德格尔所谓的“存在的澄明之境”,后者在《哲学的终结和思的任务》被解释为既“光亮”却又(非太阳般的)“轻柔”的自由、无遮蔽状态,是不依赖知识而要动用个体的感性向世界敞开,将自身“此在”分离到万事万物中。海德格尔认为,只有诗人才能吟唱这一主客体合一、整全、空灵的状态]时,一齐说出了“没办法”。

仔细去看,这三位聪明人的办法除了非常“知性”,也非常“父系”,即倚靠强大的权力作出隔绝式、控制式的处理,而且一位比一位强势,一次比一次需要动用更大的专制权力。戴上黑眼镜,是牺牲公主一人得见外界其他缤纷事物的自由;给城堡罩上厚帘,是祸及整个皇宫的人都失去光明;到了皇家学者这儿,这位知识代言人所提出的建议会让更大范围里的居民昼夜混乱、难以视物,更不得安睡。以前述哲学隐喻来看,遮蔽状态远离诗意的澄明之境;更具象而论,这些也都不是长久之计,这种堵塞隔绝之法只会让“肌体”陷入更大的病困之中,对儿童的成长和社会的运行而言皆是如此。

就像给《冰雪奇缘》中的艾莎公主戴上手套、禁止她运用魔法不是聪明的办法,引导她接纳自我、学会管理自己的力量,她和王国才都有光明的未来。

《童话中的男性进化史》,[美] 艾伦·B.知念 著,陈宇飞 译,广西师范大学出版社2016年10月版。

艾伦·知念在对童话的心理学研究中整理出了民间童话里除了青年英雄外的另一类男性原型,即来源于比英雄传奇更古早的部落文化中的“恶作剧者”,他们不像英雄般在大脑里运行“你死我活”的战争逻辑、不喜欢暴力,历经沧桑世事的他们懂得幽默诙谐的力量,善用插科打诨恶作剧的方式巧妙地化解问题。他们是乐于布置陷阱、运用诡计的猎人而不是冲锋陷阵的战士,他们善于沟通、重视情感,在部落文化中,这类年长男性通常承担着疗愈社员的责任。

“人到中年”的童话男主人公往往在一次创伤大梦后开始正视内心“阿尼玛”(即荣格派心理学认为的男性心中各自不同的理想女性形象,是“男性身体内的女性意识”)的声音,放下英雄抱负和君权热望,询问女性的意见和建议,学会刚柔并济地化解难题,也就是说,当他们的气质趋向于中性(或者我们用一个性别批评上比较老旧的概念“双性同体”)时,他们才获得了一个较为健康、完善和真正成熟强大的人格。

在《公主的月亮》里,十分有趣的是,引导国王学会如何去爱的人正是一个各方面(阶层上、知识话语权上和性别上)都“去势”的小丑。他并不看重国王的股肱之臣们所引以为豪的思维方式和价值,他懂得谦逊地聆听他人的智慧,即使对方是个小女孩,或者他也早已看穿那些大臣们不过是些自负愚蠢却装腔作势的“假智者”;他承认自己的“无能”、不怕被埃莉诺说“嘿你真笨”,并允许自己为无法解决问题和公主即将失望而悲伤,他去向小公主第二次求助时已经快要哭出来,而非硬充英雄以谎言虚张声势,并夸耀自己过去功勋有多么卓著。他地位低下,被视为毫无智慧的傻瓜和毫无力量的弱者,他只是个消遣,英雄们锦袍上的缀边。一言以蔽之,小丑是歌颂英雄的父权王权文化所鄙夷的对象。

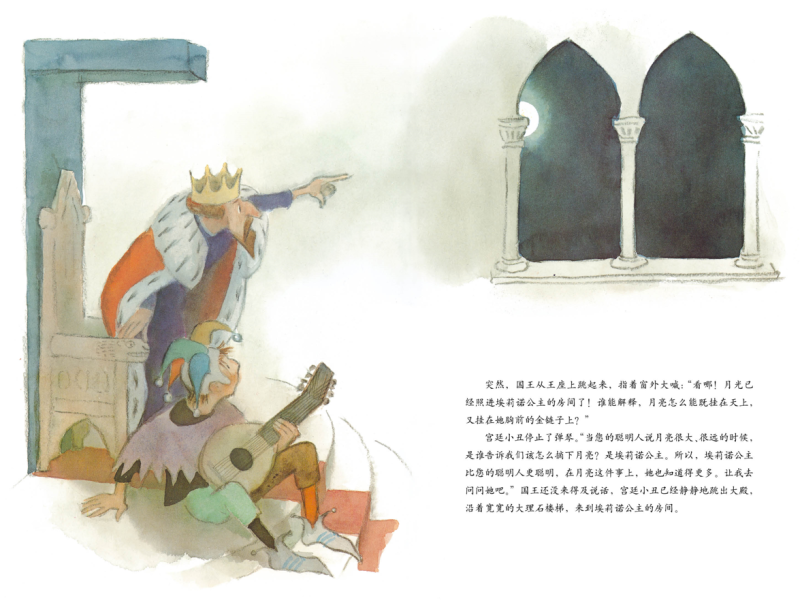

《公主的月亮》1943年英文版本的内页图。

《公主的月亮》1943年英文版本的内页图。

西方文学中的小丑大致分为“Fool”“Clown”和“Jester”三类,我们根据词汇的来源与发展历史暂可简单地将他们分别理解为“愚人、没有文化的乡下人”“喜剧舞台上的小丑形象(通常是来自乡下的仆人身份)”和“从吟游诗人发展而来、为贵族提供各种艺术表演的弄臣”,本故事的小丑(原文作Court Jester)为第三种。这一类小丑在文学中被突出的是讽刺权力(者)的功能,他们往往能揭示一些深陷迷局的高位者所不能见清的常识、常理,他们被赋予了一定程度上的“冒犯的特权”,比如《李尔王》里的“傻子”,他们可以借疯癫、痴傻的外在表现去批评君王,这使得他们常常更像是君王的精神向导和情感支持者。

小丑的身上有着狂欢的精神和酒神气质,游戏般地将身体倒立某种意义上正是狂欢节广场上人们会对国王扮演者所做的事,有着颠倒一切等级秩序、瓦解权力结构的象征性意义。他们手里的“小丑棒”是弄臣的标志性饰物,有时候其形状猥亵,因此在戏剧舞台上,该饰物除了代表国王的权力之外,也是阳具的象征,而这二者都是弄臣的嘲笑对象,莎士比亚的《终成眷属》中就有小丑对宫廷老臣拉佛说“我把我常耍的这小棍给他妻子,这就是给他干活了”。

所以,我们回看这个故事,站在权力巅峰的男性是最无力无用、最需要倚靠他人的一个,越拥有知识权力的男人给的建议越荒诞、对普通民众的伤害越大,而最底层的、被剥夺了知识话语权的、以嘲笑阳具/父式权力为己任的“去势”男性则成为了最理想的、最会做父亲的人。或者说,这个会为女儿流泪的弹着鲁特琴的诗人,也是国王通过“中年成长”考核之后将呈现的一个外在形态——你看,他甚至记得退出房门前轻轻地将公主的被子盖好——这看起来不像是外人而更像一个父亲的爱怜之举。当“他”去势、流泪且承认无能时,却最有力量或即将获得力量。

男人的“完善与成熟”

通过诙谐和嘲讽崇高者、知识权威和其他权力上位者展示其平民力量、不被规矩制约的生命力的形象在文学中很常见,像《好兵帅克》里的帅克和《堂·吉诃德》里的桑丘;通过流泪、去势而反得其能量、打动读者的男性主人公更是常见。

我至今仍记得《茶花女》里女主人公玛格丽特对阿尔芒解释为什么她在一众追捧自己的男人中独独爱上了他:“从前我有一条狗,当我咳嗽的时候,它总用悲哀的神气瞅着我,它是我唯一喜爱的动物。当你流着泪看我的时候,我一下子就像爱那条狗一样地爱上了你。要是男人们知道眼泪能换来什么,他们就会变得更讨人喜爱,我们也不会这样乱挥霍他们的钱了。”

这个比喻因为过分直接而让我从小学一直记到如今,我可能会将之铭记终生了(所以说年少的时候不能遇到太令人瞠目结舌的表白)。她说这话的时候没有丝毫不尊重对方的意思,而是在非常恳切、热烈地对爱人作告白,让读者没有理由不相信,在有资格被历史记住、进入未来的文学作品中,有些价值序列与通常大众被规训的权力思维、性别气质是恰恰相反的。

进入现代社会以后的文学作品中,多愁“去势”、容易落泪的男性主人公形象越来越多。这或许是因为在对“人”的发现之后,作家们越来越愿意把注意力给予人的情感和心理世界,男性的失落与脆弱也逐渐得到了更多的宽容和理解,他们由此获得了更多被表现的空间。《情感教育》里的弗雷德里克、《白痴》里的梅诗金公爵、《叶甫盖尼·奥涅金》里的奥涅金莫不是作品中最动人的男性形象、得到了作者最多的刻画。

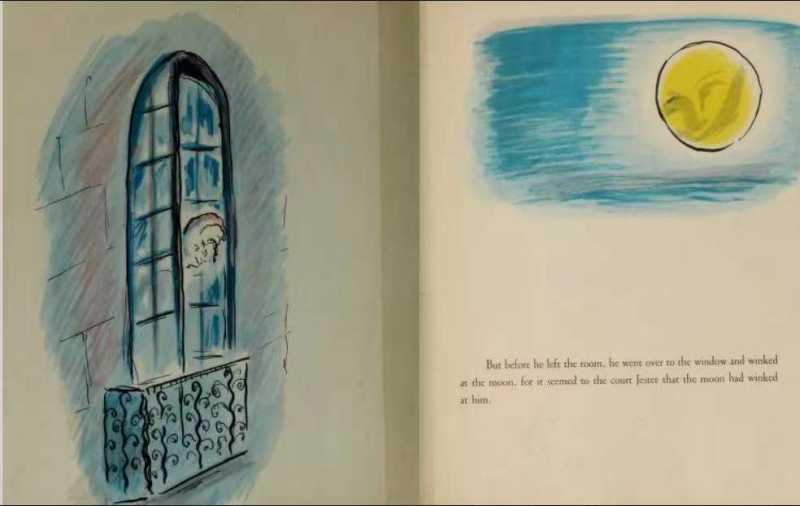

《公主的月亮》1943年英文版本的内页图。

《公主的月亮》1943年英文版本的内页图。

越是认识到女性所承担之事的价值并接纳阴性力量成为自己一部分的男人越接近“完善和成熟”——这一点在《公主的月亮》中其实也体现于三位大臣给国王的第一次回复中。皇家总管将妻子要他出门买的东西和国王的需求清单列在了一块,在他汇报的一堆奇异事物中忽然出现了“一磅黄油、两打鸡蛋和一大袋糖”;魔法师亦是如此,他要负责为妻子弄来“一轴线、一盒针和一块蜂蜡”,不过“衣”比起“食”这一最基本需求来算是隔了一层的身外之物了;皇家学者看起来与妻子(也就是他的“阿尼玛女神”)最疏离,他没有这方面的任务。这个细节表现与我们前面所讲的他们的父式英雄属性的强弱程度及其对亲密关系和健康公正社会的损坏程度是相呼应的。

不论是否用“阿尼玛”理论去解释,在现代社会呼唤男性反思关于“男子气概”“父式英雄”的传统话术,尝试为之注入新的内涵(比如“恶作剧者”原型所具有的游戏精神、诙谐狡黠之力和沟通疗愈之力),谦逊地从阴性力量中学习穿越困境之道,既有助于“女儿们”获得幸福,懂得“爱”之真谛正在于帮助所爱之人找到自我、成为她想成为的;对男性而言,最终也将返回自身,将“自我”从陈旧的性别规约与零和游戏的权力法则中解放出来,去更自由地成为真正想成为之人。

如此,摘得澄明之月将不再只是童话。

撰文 | 王帅乃

编辑 | 申婵

校对 | 赵琳