整洁有序、装修有品的家庭内部环境,毫无疑问是令人向往的。在图像传播年代,像这样的家庭画面不断出现在杂志、海报、电影和诸多类型的视频之中。在惊叹美艳之外,我们作为图像的接受者可能也有个疑惑,比如说家中常用的拖把、垃圾桶和各种杂物是摆放在哪的呢?为何一些零碎的东西消失不见了?总之,接受者试图在图像中寻找一些生活的痕迹,却始终失败。当如此图像成为“别人家的家庭”之时,我们或许也会叹息,似乎过于整洁的房屋失去了某种关于人的、关于生活的气息。

这自然不是为杂乱摆放辩护。实际上,这关乎何为“舒适”的定义。什么是舒适呢?或许是沙发暖和柔软,地板一尘不染,也或许是能快速从手边找到需要的生活用具,再或许是和家人朝夕相处。我们站在今天可能无法想象,在传统的等级社会,比如欧洲的中世纪,一个人在吃饭时能根据自身的定位找到“对”的位置有序坐下就叫作“舒适”,他们缺乏对舒适的身体认知。与之相矛盾的是,在当时的家庭生活中,虽然人们一方面尊卑有序,却并未有严格的边界,一对夫妻在亲密交谈,在不远处可能就是其他家庭成员甚至仆人、客人。可见,“私密感”也是一种现代产物。

以下内容经出版方授权自《家的设计史》一书,摘编有删节,标题为摘编者所起。注释见原书。

原文作者|[美]维托尔德·雷布琴斯基

《家的设计史》,[美]维托尔德·雷布琴斯基 著,谭天 译,浙江大学出版社·启真馆,2022年10月。

由丢勒笔下屋子想到的

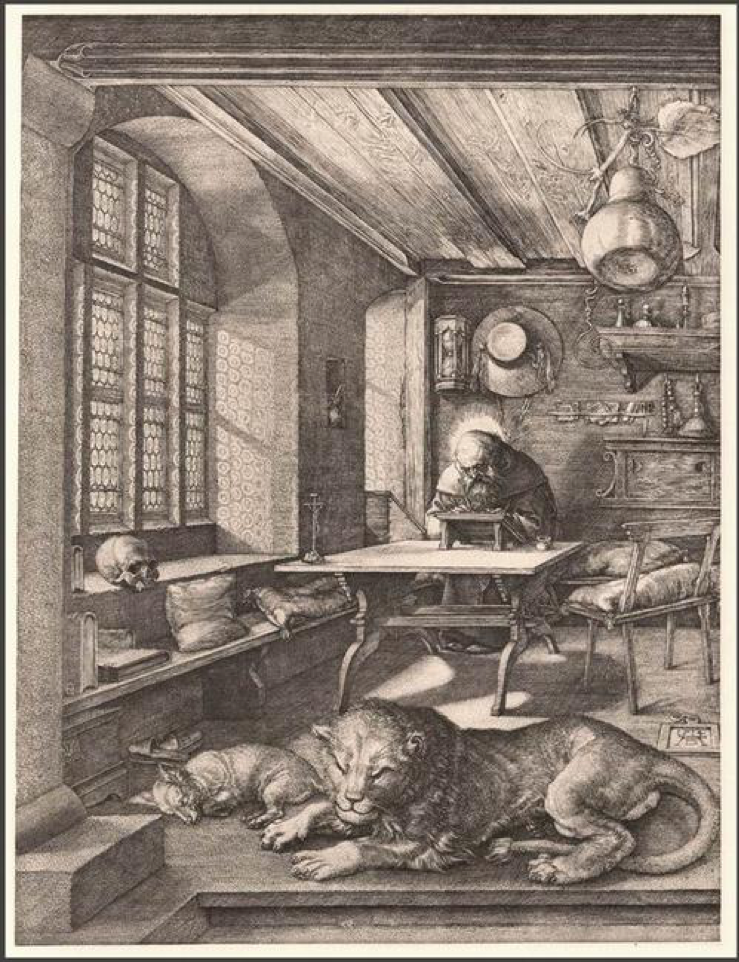

且请看文艺复兴时代伟大艺术家丢勒在他的名作《书斋中的圣哲罗姆》中描绘的那间屋子。

丢勒作品《书斋中的圣哲罗姆》。

丢勒遵从他那个年代的习惯做法,在这件刻画早期基督教学者哲罗姆的作品中,既不以5世纪,也不用哲罗姆实际生活的城市伯利恒为背景,而以16世纪初期、丢勒那个年代的典型纽伦堡式书房为背景。我们见到一位老人弯着腰在房间一角书写着,拱形窗台上是一大扇镶铅框的玻璃窗,光线就从这里洒入房间。窗下贴壁摆着长长的一张矮凳,矮凳上摆着几个有穗饰的坐垫。直到100年以后,装饰性的椅垫才成为椅子的一部分。书房中那张木桌属于中古设计,桌面与底盘架相互分离,在不使用时只需除下几个栓,整张桌子很容易就能拆卸。桌侧是一张为直背椅前身的靠背椅。

私人物品散见于屋内其他各处。矮凳下塞了一双拖鞋,几本珍贵的对开本书随手散置于矮凳上,但这并不表示书房主人邋遢,因为当时书架还没有发明。一个夹纸条的夹套钉在后墙上,夹套中还夹着一把削铅笔的小刀与一把剪刀。这些物件的上方是一个烛台架,几串念珠与一根草制帽饰垂挂在钩上。那个小碗橱中可能装有一些食物。壁龛中安置着盛满圣水的圣水钵。从天花板上垂下来一个硕大无比的葫芦,这是房中唯一一件纯装饰性物品。除了几件富寓意的物品如一顶朝圣的帽子、一个头盖骨、一个沙漏之外,这房里并没有什么令我们称奇之处,当然,在前景中躺着打盹的那头被圣哲罗姆驯服了的狮子自是另当别论。房内其他物件都是我们熟悉的,我们仿佛觉得自己可以轻松坐上那张空着的靠背椅,在这实用而不严苛的房间享受回到家中的亲切感。

《编舟记》(2013)剧照。

我使用的书房大小也与这房间类似。我的书房位于楼上,屋顶以大角度下倾与矮墙相接,我只要站直了身,就很容易触及那面像极了一艘翻覆的船的内侧、有角度的木制天花板。书房开有一面西向的窗,当我晨起工作时,白色墙壁与杉木天花板上反射出一片白晕,映在躺在地上的那只杜利狗身上。虽说这小屋很像一间巴黎式阁楼,但眺望窗外却看不见屋顶、烟囱或电视天线,映入我眼帘的是一片果园、一排白杨树,更远处则为阿第伦达克山脉( Adirondack Mountains)之始。这景象虽称不上壮丽,但颇具英国乡村恬静安适的风味。

我的座椅是一把已经老旧得吱吱作响、木制的旋转扶手椅,就是过去在报社办公室中可以找到的那种椅子,椅座上还摆着一个破旧的泡棉垫。在打电话的时候,我会仰靠着椅背,觉得自己仿佛是《满城风雨》( The Front Page)中的派特·欧布兰。由于椅脚支有轮子,我可以安坐于椅中便能在屋内游走,轻松取阅散置于周身的书本、杂志、纸张、铅笔与纸夹。我的这间书房就像任何条理井然的工作场所一样,一切必要用品都近在手边,无论是与一位作家的工作室,还是与一架巨无霸式喷射机的驾驶舱相比都毫不逊色。当然,撰写一本书所必需的组织程度与驾驶一架飞机所需的是不一样的。

尽管有些作家喜欢将桌案整理得清爽有序,我的那张书桌却是里三层外三层,满满堆着各式各样、半开着的百科全书、字典、杂志、纸张、剪报等。在这乱七八糟的一堆东西中寻找资料,就像玩抽签游戏一样。随着工作不断进展,桌上资料堆得越来越高,可供我书写的空间也越来越小。虽然如此,这样的混乱也有令人宽慰之处。

《龙凤配》(Sabrina,1954)剧照。

“私密”的诞生

家居生活的舒适与整洁无关。若非如此,则每个人都可能住在室内设计与建筑杂志刊出的那些不具生气、全无人味的房屋中。这些整理得毫无瑕疵的房间所欠缺的,或者说摄制这些房间的摄影师所刻意去除的,是经人住用的一切证据。尽管房中十分巧妙地陈列着花瓶,颇具匠心地摆设着艺术书籍,但我们看不见房主人的踪迹。这种纯净的室内设计令我大惑不解,我们真的可以生活得一丝不苟吗?他们既然在起居室看周日的报纸,又怎能不让这些报纸散落于起居室各处呢?他们的浴室里怎么看不见牙膏与用了一半的肥皂呢?他们把日常生活的那些零碎东西都藏到哪里去了?

《我爱我家》(1993)剧照。

我的书房就摆满了有关我家庭、友人,以及个人事业生涯的纪念品、照片与物件,其中有一小幅水彩画,画中那位坐在福门特拉岛( Formentera)门廊一隅的青年就是我。有一张暗褐色的照片,照的是一艘德国齐伯林飞船于前往莱克赫斯特途中飞经波士顿上空的景象。还有一张我自己的房子在建筑群中的照片、一幅古吉拉特(Gujarati)壁饰、一幅加框的名人箴言、一个软木板。软木板上面钉着许多便条、电话号码、造访卡、泛了黄的未复信件,以及一些早已遗忘了的账单。书房另一头摆着一张坐卧两用的床,床上有一件黑色毛衫、几本书与一个皮公文包。

我的写字桌很老旧,虽说它不是什么特别值钱的古董,但优雅的样貌,使人忆起那个仍视写信为一门悠闲艺术,且必须使用笔、墨与吸墨纸才能精心完成的年代。所以每当我在一沓沓廉价的黄纸上乱涂鸦时,心中难免有愧。除了堆得一团糟的书籍与纸张以外,写字桌上还有一个当镇纸用的沉重铜挂锁、一个装满铅笔的锡罐、一个铸铁制的印第安苏族人头书夹,还有一个表面有乔治二世图形的银色鼻烟盒。这是否曾是我祖父的用品,我已没有了记忆。不过放在鼻烟盒旁的那个塑胶烟盒一定原是祖父的,因为它除了印有战前波兰的掠夺状文字以外,还印有他的姓氏缩写。个人物品、一把椅子,一张桌子——一个可供书写之处,400余年以来,这一切并无多大改变。但果真如此吗?在16世纪,一个人能拥有一间自己房间的情况并不多见。

《请以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name,2017)剧照。

直到百余年以后,让人免于众人注视而享有独自空间的所谓“密室”方才问世。因此,虽然根据名称,这件木刻作品描绘的是一间“书房”,但事实上它有许多用途,而且这些用途都是公开性的。尽管这件精美的作品展现着宁静,但一般人心目中作家工作室应有的那种安静与出世,在这里是不可能找到的。房内到处是人,拥挤的情况尤甚于今天,所谓“隐私”根本不曾听说。

此外,房间并无特定功能:中午时分,写字台被卸了下来,家人开始围坐桌边享用午餐;到了傍晚,他们将桌子拆开,那张长凳成了长沙发;入夜之后,起居室成为卧房。我们在这幅版画中看不见床,但在丢勒的另几件作品中,我们见到圣哲罗姆在一个小小读经台上书写,把他的床当成椅子坐着。如果我们坐上那张靠背椅,相信过不了多久我们就会烦躁难安了。那椅子上的垫子虽能缓和直板硬木带来的不适,但这不是那种坐上去会令人感到舒适的椅子。

丢勒作品《书斋中的圣哲罗姆》局部。

丢勒的房内有若干工具:一个沙漏、一把剪刀、一支翎管笔,但没有机器或机械装置。尽管当年玻璃制造的工艺已有相当进展,大扇玻璃窗让阳光得以在白天成为有用的光源,但当夜幕低垂,蜡烛从烛台架上取下之后,书写工作便无法进行,至少动笔极为不易。此外取暖设施还很原始。16世纪的房屋,只在主屋中装置壁炉或烹调炉,其他房间都没有取暖设施。在冬天,这间主要由泥瓦砌成、以石板为地的房间极为寒冷。哲罗姆穿的那身厚实的衣物其实与时尚无关,而是为御寒不得不然。这位老学者隆着背书写的姿势,不仅表示他的虔敬,也意味着他的寒冷。

我也弯着腰、弓着背书写,不过我面对的不是一个写字台,而是文字处理机的琥珀色荧光屏。我所听见的不是翎管笔写在羊皮纸上的沙沙声,而是隐约的静电声。当文字从我的脑海转输到处理机,从这部机器的记忆库转录到那些塑胶制碟片上时,我不时还能听见轻柔的呜呜声。人人都说,计算机将为我们的生活方式带来革命性变化,而它确实已经影响到文学——计算机为文字书写重新带来了安静。在描绘人类书写的古画中,我们可以轻易发现画中少了一件东西,那就是废纸篓。

原来纸张在古时是极其珍贵、没有人舍得抛弃之物,作者必须首先在脑中将文字组织妥当然后下笔。就此而言,我们走了一大圈,又绕回到了原点,因为文字处理机省去了我们将写坏了的稿纸揉成一团丢弃的麻烦。我只要按一下钮,屏幕一阵闪烁之后,涂改作业已经完成,不要的字已送入电子碎纸机中就此不见踪影。它具有一种安静的效果。

什么是“舒适”?一个概念的演变

事实上居家生活已有极大改变。其中有些是显而易见的改变,例如取暖与照明设施受新科技的影响而出现的进步。我们的坐具较过去精密许多,使我们坐起来更感轻松舒适。其他一些改变则精微得多,例如房间的使用方式,或房间能提供多大的隐私。我的书房是否比古人的房间舒适?

显然对于这个问题,我们会回答是的。但如果我们向丢勒提出这个问题,他的答复可能令我们感到意外。首先,他会不了解这个问题。

《水形物语》(The Shape of Water,2017)剧照。

他可能惑然不解地反问:“你们所谓舒适究竟是什么意思?”

“舒适”( comfortable)原本指的不是享乐或满意。它的拉丁文字根是“confortare”,意为强化或安慰、支撑,这个意义许多世纪以来一直保持不变。我们今天有时仍然使用这个意思,例如我们说:“他是他母亲老来的慰藉(comfort)。”神学中也有这样的用法:“安慰者( comforter)即圣灵。”随着世事演变,“慰藉”一词又增添一种法律意义:在16世纪,所谓“慰藉者”( comforter)指的是协助或煽动犯罪的人。这种支撑的观念渐渐扩展,并包罗能提供某种满意度的人与物,于是所谓“舒适”开始指可以容忍或足够之意——我们会说一张床的宽度“comfortable”(够宽),不过这句话还不表示这是一张舒适的床;我们会说“收入还不坏”( a comfortable income),这指收入虽够不上极丰,但已足够使用。随后几代人逐渐引申这种方便、适合的含义,“comfortable”最后终于有了肉体上享受与追求安逸的意义,不过那已是18世纪的事,丢勒在那时早已作古。

司各特( Sir Walter Scott)曾写“任它室外天寒地冻,我们在室内舒适安逸”,成为率先以这种新方式使用“舒适”一词的小说家。其后,这个词的含义几乎完全与满意度有关,而且经常指御寒物品。在强调世俗的维多利亚时代的英国,“comforter”指的不再是救世主,而是一条长的毛质围巾。而在今天,它指的是棉被被套。

“comfort”之居家舒适新含义的问世,不仅是由于辞典编写者的兴趣。英文中还有其他单词也有这一含义,比如“cozy”,不过这些词出现较晚。

《午夜巴黎》(Midnight in Paris,2011)剧照。

根据文献,直到18世纪才开始有人用“comfort”来表示家居生活的舒适。这种新用法何以如此姗姗来迟?据说加拿大的因纽特人有许多词来形容各种类型的雪。就像水手有一长串描绘天气的词一样,因纽特人也需要不同的词以区分新雪与旧雪、压挤紧密的雪与松散的雪等等。我们没有这种需要,因而只用一个“雪”字泛指所有的雪。此外,越野滑雪运动员因为有必要分辨不同的雪地状况,便会以滑雪蜡的各种颜色来做区分:他们会谈到紫雪或蓝雪。这类词虽算不上真正的新词,但这确实代表一种改进语言以适应特殊需求的尝试。同样,人类之所以开始以不同方式使用“舒适”一词,也是因为他们需要一个特殊词以表明过去或许不存在、或许无须表明的理念。

中世纪的繁华享用者:布尔乔亚

在展开这项对舒适的探讨以前,我们且先设法了解欧洲在18世纪发生了什么事,以及何以突然间,人类发现他们必须以特殊词汇来描绘他们住处内部的特性。要了解这些问题,我们首先有必要探讨一个较早的时期──中世纪。

中世纪是一段混沌不明的历史时期,有关这段时期的诠释可谓众说纷纭、莫衷一是。

《雾都孤儿》(Oliver Twist,2005)剧照。

当时贫穷人家的居住状况极其恶劣,他们的住处既没有水,也没有下水道等卫生设施,几乎没有家具,用品也寥寥无几。这种情况一直持续到20世纪初才开始改善,至少在欧洲如此。在城市里,穷人的住房小得令家庭生活难以维持,那些只有一间房的小屋除供人一夜歇息之外,实难派上其他用场。当时只有婴儿享有房间,年龄较长的儿童都离开父母,送出去当学徒或仆役。据几位历史学家指出,这种亲人离散的苦难,使当年那些穷苦大众并无所谓“住宅”与“家庭”的概念。处于这种情况下,什么舒适与不舒适都是无稽之谈,我们忙碌终日,追求的只是生存而已。

虽说穷人与中古时代的繁华无缘,但另有一个阶层的人士享有它们:这些人就是自由市的居民。在中世纪的所有创新活动中,自由市位居最重要、最具原创性之列。风车与灌溉水车或许是其他社会的发明,但与当年主要属于封建领地的农村相比,自由市无疑称得上是鹤立鸡群,它凸显了独特的欧洲风格。它的居民,即那些享有自治权的布尔乔亚阶级( francs bourgeois)、自治市公民、镇民,创造出了新都市文明。

《宠儿》(The Favourite,2018)剧照。

“布尔乔亚”( bourgeois) 这个词于11世纪初期首先出现于法国,指的是住在筑有城墙的城市中、通过选举产生的议会进行自治的商人与贸易商,他们绝大多数直接对国王效忠(自由市就是国王建的),而非只效忠于一位贵族。这种“公民”阶级(国民的观念直到很久以后才出现)与当时其他社会阶级,包括封建贵族、教士与农民大不相同。这同时也意味着一旦地方爆发战争,贵族与其臣属都不得不投入战事之际,自由市的布尔乔亚阶级仍享有相当程度的独立自主,他们也因而得享经济繁荣之利。布尔乔亚之所以能在一切有关居家舒适的讨论中成为主题,是因为他们与贵族、教士以及农奴不同,贵族住在防御性的城堡里,教士住在修道院,农奴住在茅屋里,布尔乔亚则住在房屋里。

我们就从这里展开对房屋的探讨。

简单而贫乏的家具

14世纪典型的布尔乔亚住宅将居住与工作两者结合在一起。建设用地向街正面的长度很有限,因为中古时期的城市都是防御性城市,基于必要,必须建得很密。这些排成长列的狭窄建筑物通常有两层,其下还有供储物用的地窖或地下室。城市屋的主层(或至少是面街的那部分)是一个店面,如果屋主是工匠,主层就是一个工作区。居住区不是我们想象中那样由一连几间房组成,它们是直通屋椽的一间大房,即厅堂,烹饪、进餐、取乐、睡觉都在这里。

《另一个波琳家的女孩》(The Other Boleyn Girl,2008)剧照。

不过,中世纪房屋的内部看来总是空荡荡的,供居住之用的大房只有寥寥几件家具,墙上挂有一幅绣帷,大壁炉旁摆着一条凳子。这种强调简单的风格,并非一种追求时髦的做作。一般而言,中世纪住宅几乎谈不上什么家具陈设,即使有,陈设的家具也十分简单。衣箱既用来贮物,也可当作座椅用,较不宽裕的家庭有时还把衣箱当成床,箱内衣物则用作软床垫。长椅、凳子与可拆卸的台架是当时常见的家具,甚至床也可以折叠。不过到中世纪末期,比较重要的人物会睡在大的、定型的床上,这些床通常置于房间一角。当时的人惯于席地而坐,也常在衣箱、椅凳、坐垫和台阶上或坐卧,或蹲踞,床也就经常成为大家的座椅。如果当时的绘画可供我们评断,则中世纪的家居态度应该称得上闲散。

中古时代的家具之所以如此简单而贫乏,原因之一是一般人使用住所的方式。在中世纪其实谈不上真正住在家中,人们只能算是把家当作过夜栖身之处。中世纪时使用的多半属于轻便或可以拆卸的家具,原因正在于此。在法文与意大利文中,“家具”这个词(即“mobiliers与“mobilia”)的意义,就是“可以移动的物品”。

住在城市的布尔乔亚比较不常迁徙旅行,不过他们也需要可以移动的家具,只是这种需要是基于另一个原因罢了。中世纪的房屋是一处人来人往的场所,不是隐私之处。那间大屋是烹调、进餐、款待宾客、做买卖以及晚间睡眠的地方,里面总是不断有人使用着。为适应这许多功能,里面的家具陈设必须能够视需要而移动。屋里没有“餐桌”,只有一张可供烹饪食物、进食、数钱、拼凑着还能睡觉的桌子。由于进餐人数多少不一,桌椅的数目也必须随之增减、调整。到夜间,桌子收了起来,床架了出来。就这样,当时并无意尝试任何持久性的家具陈设。

中世纪的家具生活:对舒适的另一种界定

但是,中世纪房屋出乎我们意料的不是家具付之阙如(现代建筑物强调的空荡感,已使我们习惯于家具稀少),而是在这些空荡荡的屋内的生活,竟是如此拥挤与嘈杂。这些房子不一定大──比起穷人简陋的住处,它们当然大得多──但里面经常挤满了人。之所以存在这种现象:一方面固然由于缺少餐厅、酒吧与旅馆,因此这些房屋得兼供娱乐与买卖交易的公共集会场所之用;另一方面也因为家庭成员原本众多。家中的成员除了亲人以外,还包括员工、仆役、学徒、友人、被保护人,成员达25人的家庭并不罕见。由于这许多人都生活在一间房或充其量两间房内,所谓隐私根本谈不上。

《海蒂和爷爷》(Heidi,2015)剧照。

任何服过兵役,或在寄宿学校念过书的人,都不难想象当年生活的情景。只有地位特殊的人,像是圣哲罗姆一类的隐士、学者才能闭门独处,甚至睡觉也是一件必须与人相共的事。在中世纪,一间房内通常摆有好几张床——逝世于1391年的伦敦杂货商托基在遗嘱中表示,他在他那间大厅堂中遗有四张床与一个摇篮——不单如此,一张床通常要睡好几个人。中古时代流行大床的(面积一般都有3米见方)原因即在于此。维尔大床( The Great Bed of Ware)确实够大,“能让4对夫妇舒适地并排躺在一起,而且彼此间还不致相互干扰”。处于这种情况,如何能有什么亲密行为?根据判断,他们确实难享亲密。

中古时期的画作时常显示,一对夫妇或正躺在床上或正在洗浴,而就在同一时间、同一房内,他们的友人或仆役就在距他们不远处若无其事,而且显然不以为意地交谈着。

不过,我们不能因而骤下结论,认定中世纪的家居生活必然原始。

那么,中世纪的家究竟是什么样子呢?司各特在《艾凡赫》( Ivanhoe)一书中描绘了12世纪一座城堡的室内陈设之后,对他的读者提出警告说:“这些陈设确实壮观,设计者在品位方面有若干大胆的尝试,但它们谈不上什么舒适,而且当时没有人讲求舒适,也没有人认为这些陈设欠缺舒适。”

20世纪建筑史学者吉迪恩也指出:“就今天的观点而言,中世纪的建筑根本没有舒适可言。”甚至是对中世纪的生活欣羡有加的芒福德也认为:“中世纪的房舍实在算不得舒适。”这些说法都没有错,但我们不能误解。中世纪的人并非全无舒适,他们的房屋既不简陋、也不粗糙,我们也不应认定住在其中毫无乐趣,他们确实有其生活乐趣,只是这种乐趣绝不明确。生活在中古时代的那些人所欠缺的,是将舒适视为一种客观理念的认知。

《波吉亚家族》(The Borgias,2011)第一季剧照。

如果我们坐下来享用一顿中世纪大餐,我们会抱怨椅子太硬,但在中世纪,大家进餐时关心的不是坐得是否舒适,而是坐在什么地方。只有少数特殊人物能够坐在餐桌“上席”,坐错地方,或坐在不该与之并肩而坐的人身边,都是严重的失礼。当时的餐桌礼仪不仅规定了5个社会阶层的成员应该坐于何处,应该与什么人坐在一起,甚至还规定了他们可以吃些什么。我们有时认为我们本身的社会管制过严,从而心生不满,但如果置身于中世纪,那种处处受秩序与礼仪规范的生活一定令我们难以忍受。当时老百姓随钟声过着日子。白天分为8个时段,在晨间与午后三时敲响的钟声,不仅意在为修道院内祈祷的人报时,也对城市中的工作与商务生活有规范作用。没有通宵营业的商店,市场的开放与关闭完全依据时间。以伦敦市为例,在日九时(午后三时)以前买不到外国进口奶酪,在晚祷(日落)以后买不到肉。这些规定在机械钟发明问世以后有过调整,根据新规则,上午十时以前不得卖鱼,六时以前不得卖葡萄酒和麦酒。不守规定的人会遭牢狱之灾。

我们可以描绘出中世纪一般人如何吃、穿与住的情况,但如果不设法了解他们如何思考,则这一切描绘并无太大意义。了解他们如何思考并不容易,因为如果所谓“对比的世界”果然存在,则最当之无愧的就是中世纪。在中世纪的世界中,虔诚与贪婪、柔弱与残酷、奢华与贫穷、修行与情欲等等总是并肩而存。相形之下,我们本身生活的这个多少较具一贯性的世界就显得逊色多了。

对我们而言,一件物品的功能与它的用途有关(例如椅子是用来坐的),我们会将这项功能与美观、寿命或风格等其他属性相区隔;但在中世纪的生活中,这类区隔并不存在。每件物品都有其意义与地位,不仅属于物品功能的一部分,也都是它直接用途的一部分,而这两者是不可分的。由于并无所谓“纯功能”这种事,中世纪的人难以虑及功能改善的问题;因为这样的考虑等于是在窜改现实本身。颜色有其意义,事件有其意义,名字有其意义──没有任何事物是偶然的。之所以有此信念,部分是出于迷信,部分也是因为当时相信宇宙万物皆定于神。至于椅子、凳子这类以实用为目的的物品,由于缺乏意义,也就不值得加以思考。

原文作者|[美]维托尔德·雷布琴斯基

摘编|罗东

导语部分校对|柳宝庆