这半年来,马斯克收购推特一事余波不断。从最初高达440亿美元的收购价格,到特赦推特封禁账号,再到裁员风波,12月19日,这位推特的新任首席执行官在个人账号上发布民意调查,就他是否该卸任问题进行投票。超过半数网友希望他“下台”。12月21日,埃隆·马斯克在推特发文宣布,在找到接替人选之后,将辞去推特首席执行官职务,但仍会负责管理推特软件和服务器团队。

作为社交媒体巨头之一,推特曾被视为社交媒体革命的代表,象征一种对于即时交流和更广泛的民主参与的愿景,然而,就近几年的现实而言,这一曾经的乌托邦景象正在逐渐被技术统治取而代之。

纪录片《监视资本主义》剧照。

《推特机器》讲述的正是这一畸变过程。从无尽欲望的书写者,到无所不在的假新闻,从鬼魅的网络诈骗到横行的网络霸凌……作者理查德·西摩以精神分析的方法剖析社交工业带来的深刻影响,为我们展示了数字世界究竟如何改变了我们说话、写作和思考的方式。如果社交媒体曾经允诺我们可以从当代绝望而孤立的现实生活中逃脱,那么,在今天,它多大程度成为了我们的噩梦?更为关键的问题是,如果网络乌托邦主义土崩瓦解,真正的书写乌托邦又会是什么模样?

下文摘编自《推特机器》第三章“我们都是网红”。作者在本章中指出:社交平台清楚地示范了,只要我们允许他们的聚光灯照向我们最黑暗的角落,我们的日常生活就能被转化为商品。这种入侵抹杀了我们在生活中“保持沉默的可能性”,实际上是“能发生在一个人身上的最严重的侵犯”。篇幅所限,较原文有删减,小标题为摘编者所拟。

在注意力经济中

我们都在求关注

有史以来第一次,我们中有一代人是在无处不在的围观中长大的。人人皆可成名,哪怕只有那么一点点名气。媒体批评家杰伊·罗森(Jay Rosen)说,我们这群竞逐成名的人其实就是“曾经的观众”。在注意力经济中,我们都在求关注。

注意力经济并不是什么新鲜事物。在社交工业出现前,乔纳森·克莱利(Jonathan Crary)就写到,自19世纪以来,人们就尽力在注意力方面塑造自己的个人能力。而视听文化上的变化,让生活成为被碎片、时有时无的注意力和一连串让人目瞪口呆的刺激所拼凑出来的结果。广告、电影、新的循环——所有这些都依赖于它们与日俱增、强迫人们关注的能力。

电影《玩乐时间》剧照。

如今,社交平台采取了一系列强制技术,这些技术就好比号称有心灵感应能力的人和魔术师使用的技巧一样,能制造出一种自由公平选择的印象。这些技术不限于各种各样的奖励和“点赞”这样的手段。“已读回执”让我们焦急得渴望要回复信息,并让这样的一来一回连续不断。默认设置本身的偏好不仅比其他设置方式更具视觉吸引力,而且它奖励顺从,让改变的道路障碍重重。默认值经常与打对勾这样的确认提示联系在一起,进一步鼓励服从。而无限下滑页面,让你的社交媒体资讯供给有点儿像强迫喂食,你永远滑不到页面最底端。自动播放则意味着,通过让你的资讯供给中的视听部分变得更加博眼球,来鼓励你驻足观看。

我们与机器互动中的意识形态影响力,源于选项虽已被设定,但仍被视为自由选择的愉悦体验,不管是令人抑制不住的自拍潮,还是凌晨3点让人发狂的争吵。从游戏到资讯,我们做白日梦的能力被镶进了一个完全设计好的梦幻空间里,我们随意飘浮的注意力,被牵着鼻子走上了一条已布满强化措施的轨道,而我们往往对这些并没有察觉。

纪录片《隐私大盗》剧照。

注意的能力受稀缺性影响。神经科学家告诉我们,从生理角度看,大脑无法同时关注两个“对注意力要求高的对象”。当人们没完没了地收到有关新消息的“提醒”时——例如新邮件、更新、软件提醒、应用程序提醒、新警告——走神的状态所体现的并不是能同时兼顾多项任务的游刃有余,而是一个人不断地将注意力从一个对象转移到另一个对象上,费时费力的情形。一经分散,重新恢复注意力可能需要半小时以上。我们将走神美化为“多任务同时处理”,但走神实则就是在浪费注意力。关注本身就是在消耗一个人拥有的注意力,而用这种走神的方式关注事物就是浪费它。

这样的解读听起来可能会让人认为,成问题的是注意力产出。浪费注意力的机会,或者说处置多余注意力的机会,大概是我们在寻找的。精神分析学家亚当·菲利普(Adam Phillips)提出了“注意力空缺”(vacancies of attention)这一说法。如果将注意力经济化,注意力的条件就是不注意。因为要关注一个对象,我们必须忽略其他对象,而被我们忽略的“那个”对象可能是我们故意回避的。我们必须填补的注意力空缺,会在我们乘公交、吃午饭、上厕所、饭局聊天陷入僵局的时候出现,也可能在惯常的工作间歇出现,上班族其实无事可做但必须看起来很忙。如果我们无处安放多余的注意力,谁知道我们又会做什么梦?

美剧《人生切割术》剧照。

对多余的注意力来说,明星就像磁铁一般:注意力都被吸走了。而明星并非天生的,而是后天被塑造出来的。根据历史学家丹尼尔·布尔斯廷(Daniel Boorstin)的说法,这一点在19世纪时就已经是显而易见的事实,我们发现“名人其实是被制造出来的”。到了世俗、民主的时代,名人更是被剥去了神秘的外衣,其机制构造暴露无遗。明星现在成了“伪事件”(pseudo-events),用来迁就市场对无人相信的大新闻的需求。名气脱离了自身之外的所有语境,变成了里奥·布劳迪(Leo Braudy)口中的“几乎无可比拟的无城之名”。

建立在这种理解上的现代明星经济,已经演变成了一种越来越复杂的生产。除了现有的一二三线明星、新闻目击者、街头受访者、见义勇为的英雄、选美皇后以及那些定期“跟编辑通信”的人外,互联网还带来了女主播、微网红与“Instagram上的富二代”,其中有些人后来比他们出现在传统媒体上的同行们更富有、更出名。社交平台制造的明星包括贾斯汀·比伯(Justin Bieber)、饶舌歌手钱森(Chance the Rapper)和网红模特夏洛特·达利西奥(Charlotte D’ Alessio)。每个人都能分一杯羹。虽然不是每个人都想成名,但每位用户都牵涉其中。只需开一个账户,就能拥有自己的公众形象;只需发一条状态,或者回复一条评论,就算拥有了自己的公关战略。

英剧《黑镜》(第二季)剧照。

有些人比其他人更善于利用这个系统,但没人确切知道明星是怎么产生的。太多事都取决于运气。一些在线平台的模式是将日常生活的点滴包装成商品,在这样的平台上,任何事都可能“爆红”。就连差点遭遇不测都能让你一夜成名。

对真实性的表演

逐渐成为营销的必需品

如果说追求名利会给想当明星的人带来危险,那么对明星日益增多的公众关注度对那些“粉丝”的身心健康也存在影响。越来越多的“明星崇拜综合征”表明,对他人生活的真实面貌的持续消费不仅对他人来说是一种侵犯,对崇拜明星的粉丝来说也令人感到担忧。焦虑、压力、生理疾病和越来越严重的身体畸形恐惧症,都与对明星的痴迷有关。这或许有助于解释为何粉丝会在自己的偶像爆出丑闻时,突然转而攻击他们,并从他们的毁灭中获得一种不合时宜的快感。这种以亲密的自我暴露为基础的明星-粉丝关系一旦被普遍化,就有可能迅速传播其最有害的病症。换句话说,就名气而言,推特机器提供给我们的,貌似是当明星和当粉丝这两个世界中最棒的体验,但除此之外,它也让我们体验了其中最糟的部分。

英剧《黑镜》(第三季)剧照。

慰藉以“颠覆”的形式出现。Instagram上逐渐走红的“无滤镜”发文和标签的倾向,显然表明了用户正以嘲讽的态度戏谑并挑战媒体的审美常规,例如#自拍丑照,#接受肥胖,#身体正能量,#惨败,以及#无妆。

报纸意识到其中的经济利益,向读者们推送“全盘接受自己的身体”的网络趋势,引导他们去“关注对身体展现出无比自爱的人群”。这挑战了压抑的文化准则,但这种挑战算不上什么颠覆性策略,虽然它乍看之下很像。网络带给人的体验或许是流动的图像,但这种视觉表现形式掩盖了其真正的工作原理:在这些图像背后是一套协议与控制的书写系统。要想成为平台上的内容,就得首先成为此上瘾机制的一部分,也就是说,发布的内容要能让用户与这台机器相连。如果这算颠覆,那么我们也可以把更换手机背景图解读为颠覆智能手机。

拒绝美的常规标准与注意力经济中越来越受欢迎的“真实性”结合在一起。自从19世纪明星民主化以来,“平易近人”“自然”和“真实”成为名人备受好评的特征。今天,人们对目睹明星私人关系混乱、整容失败、高温天脱妆、发脾气、争吵和不良行为这些真实的“无滤镜”瞬间所表现出来的痴迷,其根源就在于想要撕掉层层假象、暴露出被隐藏的恐惧的那种冲动。

美剧《美丽新世界》剧照。

而这种对真实性的渴望在社交媒体工业中则变得更加急迫。网络语言是围绕对虚假的恐惧建立起来的:用户名、密码和用户反应测试,都是为了确保每一个用户账户都应代表一个能够履行合同义务的人。脸书的广告宣传称:“虚假账户不是我们的朋友。”在一个人人时刻极度警惕以防被摆布的环境,“造假”是一个人能做的最糟的事。一家网站甚至允许用户检测被标记为“#无滤镜”的帖子是否偷偷使用了滤镜,以便揭穿“造假者”。

此外,社交媒体非常适合用来迁就人们对真实性的渴望,比如让粉丝们觉得他们能与明星直接接触。直接的粉丝管理取代了由公关公司集中管控的接触。最能适应媒体的传统明星看似为粉丝们在“后台”提供了接触机会,但这种精心设计的方式在满足粉丝期望的同时保留了地位差异。明星一般不会关注粉丝,也不会与他们进行长时间的交流,他们期望粉丝能对他们抱有一定程度的尊重。小明星也模仿这种精心设计的亲密模式,例如Instagram和YouTube上的网红们,他们将自己部分的私人生活、人际关系与情绪当作可供消费的表演公之于众。

英剧《黑镜》(第三季)剧照。

对真实性的表演也逐渐成为营销的必需品。截至2015年,以与消费者“真实”的个人关系为基础的社交网站广告,占数字广告开支的十分之一以上。我们可以改变我们在媒体上的策略,用它来推广那些能与传统媒体普遍认可的看法相抗衡的形象与观点。但只要我们这么做,我们就同时肯定、佐证和巩固了这台机器摆布我们的能力。

现代自恋的典型是自拍

但自拍是一个悖论

自拍本应呈现一个独一无二的人:在最好的光线下、从最好的角度、过着自己最好的生活。但自拍所使用的技术,如亚当·格林菲尔德所说,却在“全球节点与链接的网络上”,散播着一个形象已经模糊的自我。从手机传感器到通信基站、海底光缆、微波中继设备和网络用户,这些硬件基础设施以点对点的方式组织着一个人对世界的体验,如是,也就组织着这个人的自我。除了将一个人的自我肢解成数字化零部件外,令人担忧的是,自拍的技术还让每个人看起来都长得一样。

自拍的手法导致了自拍照的单调重复与平庸。其中部分原因在于,对点击率的追求刺激着流行图像重复出现。然而,像Snapchat和Instagram这样的平台,以及像美图这样的软件程序也让模仿拥有了某种形式的吸引力。滤镜,即一系列有限的现实调节器,对自拍照进行加工:Snapchat的滤镜让我们看上去像卡通人物,有着可爱的小狗耳朵和鼻子;Instagram最初的滤镜让人怀旧、思乡,但给人很恶俗的感觉。滤镜模糊了我们的脸部特征与缺陷,让我们看上去精致、完美,甚至充满神秘感。身为摄影师,布鲁克·文德特(Brooke Wendt)认为,这些滤镜鼓励我们“为了上相,要表现得好像被施了魔法一般”。

英剧《黑镜》(第三季)剧照。

威廉姆斯·布罗夫斯(Williams Burroughs)认为,现代消费者对图像上瘾。而我们的自拍照急剧增多就是这种图像瘾的缩影。人类历史上的大部分时候,自拍都是权势阶层的特权,这些图像描绘的要么是贵族,要么是艺术天才。随着18世纪与19世纪民主与工业革命的到来,新的呈现方式得以涌现 :穷人接触到印刷技术,人们发明了摄影与电影技术,而且还出现了新形式的自画像。从图鲁斯-劳特累克(Toulouse-Lautrec)的《镜前自画像》(Self-Portrait Before a Mirror),到杜尚(Duschamp)的《五棱镜前的自画像》(Self-Portrait Before a Five-Way Mirror),被描摹的这些新的自我往往是残疾、忧伤、焦虑、憔悴的。这些自画像呈现的是全人类共有的缺陷与脆弱。

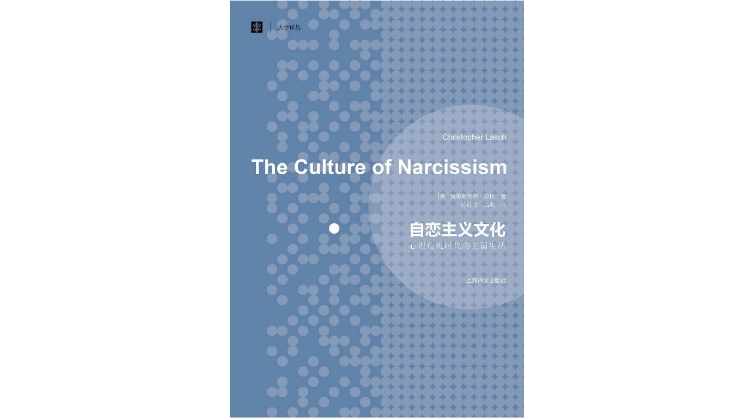

自拍似乎预示着我们回到了那个以贵族为理想的年代,只不过这次人人都能参与。自拍照倾向于避开任何明显可见的伤疤、忧虑和虚弱。它们所呈现的是无瑕的欲求,是费尽九牛二虎之力才得到满足的自我。这种画像不仅是一个谎言,更是一个发自内心的谎言,而这个谎言恰恰说明了现代的自恋有多么易碎。1970年代,克里斯托弗·拉什(Christopher Lasch)在注意到一股正在兴起的自恋文化后,就断言这种自恋不堪一击。这种自恋高估了个体的价值,以至于个体特征开始逐渐消失。

市场中的“独立个体”只不过是转瞬即逝的消费者,着了魔般被困在像赋格曲一样,基调简单但又能让人暂时心满意足的状态中。这种满意的模版就是商品形象,即那些出现在电视上、银幕里或广告牌上的形象。如今,自我就是商品。但祸不单行,与此同时我们还在生产我们自己的商品形象,我们忙于生产有关我们自己的数据,好让社交媒体平台能向我们卖广告。我们才是产品。

产品不是活物。盯着一张自拍照就像重新盯着一件已被完成、死去的作品。文德特说,在自拍照里我们看上去就像已经死了一样。与其说照片里的我们过着自己最好的生活,不如说那里面的我们看着像死得其所:一具在看(looking)与被看(looked at)的双重意义上都好看(good-looking)的尸体。自拍照表面上的主题就是其效果。照片是技术社交的沉淀物与石化物,作为其产品,自拍照的形象就是技术组织我们自我感知的方式。

纪录片《监视资本主义》剧照。

充满了对镜自拍的上身裸照、健身房照片、新发型等图片的推送,或许能被看作一种形式独特的偶像崇拜。但与其说这是向用户致敬,不如说这是向机器对用户的权力致敬。这种权力无须规定任何事,就能让人们对何谓自我、何谓生活的理解变得十分狭隘又极其相似。在机器权力的精心策划下,注意力被分散、被异化,而这一切本身却充满悖论。被分散的注意力不再集中在自己身上,但与此同时,自我却是万众瞩目的焦点。在这种意义上,问题不再是多大限度的自爱才能被公共接受,而在于我们是否能发现更令人满意的东西。

社交媒体平台

更担心数字化自杀

从生命之初开始,我们在镜子里看到的形象就不只是爱人,更是对手。婴儿一旦被自己的镜像吸引,就会像君王一样对镜子里的自己指手画脚,好像在说“婴儿陛下”——正如弗洛伊德对这种初级自恋所进行的描述那样。过于完美的形象与经验形成鲜明对照。尽管婴儿的感官运动系统还不能发挥作用,他也几乎不会说话,但他已经为自己找到了一副既能被自己认同,也能从自己父母的目光中得到认可的完全统一的形象。认同这一形象也就是认同他人凝视这一形象的方式。不仅他在凝视,别人也在凝视他。这就是为什么这一形象如此专断的原因。在此意义上,被弗洛伊德同死亡驱力联系在一起的对身体进行切割、分解、去势与屠杀的迷恋,可以被理解为自动破坏偶像主义(auto-iconoclasm)。死亡驱力也带有一种弑君的故事情节。

推特机器内的生活并非与妈妈一起照镜子的翻版。镜子像核心家庭一样,是一项陈旧、几乎要被取代的技术。弗洛伊德的理论不仅巩固了拉什对自恋的分析,还因强调极少数成人在儿童情感世界中起到的作用而带有起源论的特征。在古典弗洛伊德理论中,父母的认同让婴儿的身体充满力比多(libido)。不过,核心家庭结构现已摇摇欲坠,原本封闭的家庭场所现在遍布着各种新式的沟通科技。

电影《蓝白红三部曲之蓝》剧照。

现如今,孩子们不再通过镜子,而是通过屏幕找到自己的形象,随之而来的还有那份凝视。精神分析学家亚历山德拉·列玛(Alessandra Lemma)认为,无论存在何种形式的自爱与自怨,它们现在都是因身体与技术之间的这种新联系而产生的。如果存在死亡驱力,或者真的存在任何形式的驱力,它现在都被暗含在这一虚拟世界中。但这意味着什么?在某种意义上,驱力本身就是虚拟的。弗洛伊德用“虚拟”一词来描述精神世界、幻想、梦境和欲望的空间。他所定义的驱力并非身体本能,而是精神对身体冲动的再现,也就是说,驱力将身体现实虚拟化。现实世界本身就已经是虚拟现实,我们最初通过发明书写,继而通过发明印刷,最后通过发明数字化书写添加的所有一切,都是一层又一层新的虚拟化。

正因此,拉康将所有驱力都定义为潜在的死亡驱力。因为如果驱力是虚拟的,那么与本能不同,它将无法被满足,而是将长久、永远地旋转下去,体面、愉悦或是基本生存都无法对其产生影响。驱力对一切制约因素发动了一场并非势均力敌的战争,其中也包括对认同的致命制约。因此,在某种意义上,死亡驱力站在生命的一边。只要有机会,它就会粉碎我们称之为自我或自拍的偶像,它也可能选择数字化自杀。的确,困扰网红们的公关灾难和网络骂战,也许与困扰传统好莱坞明星的毒品和酒精狂欢一样,都是一场自动破坏偶像主义的失败尝试。

社交媒体平台更担心数字化自杀,也就是断联,而不是以所谓“颠覆性”的方式使用他们提供的手段。在被认为是社交媒体美好旧时光的日子里,也就是全球金融危机刚结束不久时,大规模虚拟自杀的想法差点儿席卷网络,正如自杀的想法本身从不缺少受众一样。艺术家肖恩·多克雷(Sean Dockray)的“脸书自杀炸弹宣言”敦促用户们实施在线“剖腹自杀”。一些网站为网络用户注销账户提供了快捷新潮的方式:Seppukoo.com让用户们写下自己的“遗言”,并将这段话自动发给其好友,在永久删除账户前,该网站还以用户的名字为其建立悼念网页。Suicidemachine.org则删除用户的所有好友及信息,将用户头像换成一张绳索图标,然后将用户添加至名为“社交媒体自杀者”的群组中。

由于社交平台受益于“网络效应”——平台连接的人越多,其价值越大——断联因此将会带来灾难性的倒退。这两家网站都收到了脸书要求他们停止并终止向脸书用户提供此项服务的律师函,他们也被迫照做。经过精心设计的社交媒体平台协议,就是为了阻挠断联,因为这将威胁平台本身的生存。脸书本身虽为其用户提供了永久删除账户的选项,却别有用心地将该选项隐藏起来,让人无法在任何菜单或设置选择中找到它。用户若想删除账户,就必须填写一张表格并通过脸书帮助中心上传,然后等待“复议期”结束。在此期间,脸书会通过显示“想念你”的朋友照片来让你回心转意——也就是利用它们能控制被你上传的内容这一点,来达到商业目的。

电影《她》剧照。

有证据显示,现有的社交平台已达到其用户峰值。脸书、推特和Snapchat的用户数量都在下降,其中 2018 年尤为严重。讽刺的是,Snapchat的衰落可能就是由该平台依赖明星导致的。当凯莉·珍娜(Kylie Jenner)告诉她的2500万粉丝她“已经不用 Snapchat”时,仅因这一条推文,该公司的市值就瞬间蒸发掉了13亿美元。但这一趋势相当普遍。随着青少年人数减少,脸书一年内就在欧洲损失了100万用户和相当于1200亿美元的市值;受假新闻和网暴的影响,推特也失去了100万用户,其股价因此暴跌。

不过,至少40%的全球人口仍在使用社交媒体。当超过60亿个眼球全神贯注地盯着屏幕时,这依然意味着一场大规模的注意力同步。社交平台或许会式微,也可能改变其形式,但他们不可能消失。他们已经成为拥有巨大政治与意识形态力量的垄断机构和巨头。他们的系统是一个永远都不会被完成、总处于制作中的作品,通过对最新的流行趋势做出回应来让用户们保持上瘾的状态。可能的是,在没有替代品的情况下,社交平台将与现有的风险资本、娱乐产业和新闻媒体的结合体合作生产分散注意力的新技术。

但社交平台只加工社会热点的原材料。这样做之所以有效,是因为好胜的个人主义已经从政治和文化上得到了激励,而大众明星生态系统的崛起也已经是进行时。另外,这也部分因为社交媒体满足的是合理要求:平台为认同、有创意的自我风格、打破单调乏味、白日梦或闲暇时间的思考提供了契机。可是,他们之所以会这样做,是因为这些活动具备经济价值。社交平台非但没有让我们从劳累的工作中得到休息,反而让我们比以往任何时候都更加辛苦的工作。

短片《虚假的你》剧照。

社交平台向我们展示了我们的注意力的价值。但如果我们采纳作家马修·克劳福德(Matthew Crawford)的建议,将我们的注意力当作不应被浪费的宝贵之物呢?如果我们主张我们有权不被无休止地推送信息,不没完没了地为一个命运与其平台股价一样不稳的形象提供服务呢?社交平台已经清楚地示范了,只要我们允许他们的聚光灯照向我们最黑暗的角落,我们的日常生活就能被转化为商品。精神分析学家乔什·科恩(Josh Cohen)认为,这种入侵抹杀了我们在生活中“保持沉默的可能性”,但我们的生活本就是“由黑暗与沉默这样的自然元素所构成的”,因此这种抹杀实际上是“能发生在一个人身上的最严重的侵犯”——如果我们真如他所提议的那样想呢?如果说有令人满意的工作、职业与历险在等着我们,而我们只需想清楚我们的漫不经心是为了什么,并将注意力转移到其他事物上呢?

原文作者/[英]理查德·西摩

摘编/青青子

编辑/青青子

导语校对/柳宝庆