《撒旦探戈》

作者:克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛

译者:余泽民

版本:译林出版社

2017年7月

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,匈牙利作家。2015年布克国际奖得主,代表作《撒旦探戈》、《反抗的忧郁》等。风格特点为复杂的长句和后现代的结构形式。

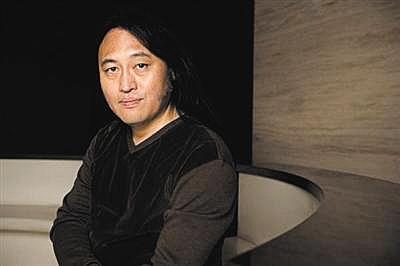

《撒旦探戈》译者余泽民

致敬辞

在浮躁的当下,《撒旦探戈》是一本抵抗时代的作品。我们致敬它,因为它维护了文学阅读与创作的尊严。作者用绵延的长句挑战着读者的耐性,表现着人类心理那些极致而细微的变化,相比之下,那些碎片化的、快速的阅读显得无比苍白。同时,在读者向既成的知识寻求答案的今天,克拉斯诺霍尔卡伊依然用艺术的虚无性呈现着另一种答案,依靠长句的挖掘,他让我们意识到现实背后的真实。他毫不留情地击碎所有平庸生活的幻想,让我们在幻灭后重新思考自我与生命,这是真正艺术永无止境的使命。

我们致敬《撒旦探戈》,致敬作者,也致敬这本书的译者余泽民,是他完成了一项几乎无法完成的任务。他在艰涩的匈牙利原文和汉语间跋涉,最后翻译出一本无损于原著的《撒旦探戈》,让我们真正感受到文学的无国界性和它对全人类共同命运的反映。

往昔

初遇克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛

新京报:你是如何发现《撒旦探戈》这本书以及克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛这位作家的?

余泽民:我最早知道这本书,是在二十五年前,不过那时我还不会匈语,这得从我跟拉斯洛的交往说起。阅读《撒旦探戈》于我,本身就是一个文学成长的过程。我第一次见到拉斯洛是在1992年4月,在塞格德一位名叫海尔奈·亚诺什的朋友家。亚诺什当时在塞格德大学历史系教书,是文化名人,编杂志,还搞出版,他在我最落魄时接济了我,把我接到家里住,所以在他家,我结识了许多作家和艺术家。我清楚地记得,在拉斯洛登门之前,亚诺什就跟我介绍了他,说他认为拉斯洛是匈牙利当代最好的作家之一,他写的《撒旦探戈》是部杰作,并从书架上抽出来给我看。我对那个黑色、有抽象图案的封面记忆很深,可惜那时我刚到匈牙利半年,连匈语字母还没认全,但朋友的话我百分之百相信。《撒旦探戈》,这个书名很好记。

拉斯洛来了,他见到我很兴奋,原因是他去中国不久,并写了一本游记《乌兰巴托的囚徒》。我们用英文交流,他很耐心,善解人意,我们谈得很愉快,他给我最深的印象就是:他喜欢李白。当天晚上,他开了四个小时车带我回家,邀在布达佩斯北部的一个小山村里住了一个星期。在那家里,他也跟我讲起了《撒旦探戈》,甚至还讲了关于这本书写作的一些细节。

回到布达佩斯,我对拉斯洛的作品产生了兴趣。那时我已随亚诺什一家搬到了布达佩斯,亚诺什刚出版了拉斯洛的短篇小说集《恩慈的关系》,顺手给了我一本,我便搬着字典开始读起来。读得非常吃力,但非常认真,后来干脆花了一个月时间翻译了一篇《茹兹的陷阱》,可以说那是我的文学翻译处女作。我一下子被拉斯洛作品的语言、结构、主题和思想性击中了。那两年,反正我也是无业寄居在朋友家,所以一头扎进了匈牙利文学里,疯狂阅读,翻译成瘾。大概在2005年,我开始阅读《撒旦探戈》,由于语言过分黏稠,读起来很吃力,时断时续地读了两三年,清楚地记得读完最后一页时的震撼:感觉到死寂中长长的窒息,脊背窜凉,仿佛自己就是那个将门窗钉死的医生。当时我就动了翻译的念头,并向几家出版社推荐,但都没有结果。

后来

翻译的艰难与快感

新京报:在翻译这本书的过程中,最大的困难和最强烈的快感来自哪里。

余泽民:《撒旦探戈》从着手翻译到交稿大概有三年。由于读过两遍,跟拉斯洛又有长期的交往,对他的语言风格已经熟悉,对内容理解上也无障碍,如果说困难,就是对克拉斯诺霍尔卡伊式长句的处理和对词汇的准确选择。

在这里我得解释一下,克拉斯诺霍尔卡伊式长句分两种:一种是名副其实的长句,比如开篇的第一句,由于匈牙利语的语法特殊,一句话里可以带许多个复句,这种长句与中文的兼容性较差,需要反复组织;另一种不是语法上的长句,而是由许多短句组成,重要的在于掌握叙事的节奏和向前滚动的语感,好似小酒馆里的酒鬼,话篓子一旦打开,即便说话吃力,气短,讲述的惯性不容人打断。所以在翻译的过程中我要一遍遍地念,念了译文,再译原文,对照阅读的语气、语调、语速和音色感觉是否一致。

至于快感,恰恰来自对困难的克服。当我读译文的时候听到了拉斯洛的嗓音,那种快感是难与人共享的。如果把阅读《撒旦探戈》比喻成蹦极,那么翻译它体验的则是“慢放的蹦极”。

当下

纯文学作品的价值

新京报:作为一部纯文学作品,你认为《撒旦探戈》对中国读者有什么独特的意义。

余泽民:我觉得意义在于,为我们读者提供了全新的文学阅读体验:文学还可以这样写!文学的隐喻功能竟能如此强大,对思想的触动能如此深刻!它的阅读难度虽然很大,同时也意味着很耐读,你一旦适应了作者的叙事节奏,沉浸到他刻画出的氛围里,你的情绪和思想就会随着情节展开,潜到角色的内心深处,无论绝望还是希望,都是由衷的。

通常,中国读者更习惯跟现实贴得很近的传统叙事,纪实一般的现实,说白了就是讲故事,故事里讲出来的,基本上就是想讲的,更少能深刻到哲学层面。克拉斯诺霍尔卡伊的小说不然,虽从现实入手,但通过特殊的——文学性,音乐性和戏剧性——结构实现了极深的隐喻性,荒诞的现实,残酷的虚幻,绝望的戏剧,滑稽的悲剧,将这个反乌托邦故事讲得绘声绘色,令人毛骨悚然。

新京报:在未来,你还会继续翻译克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的其他作品吗?

余泽民:当然还会翻译,即便出于对朋友的责任感我也还会,拉斯洛也最信任我的翻译。下一步计划翻译他的另一部长篇小说《抵抗的忧郁》,并与一位年轻译者合译他的短篇小说集,书名暂定《恩慈的关系》。

答谢辞

《撒旦探戈》译者余泽民

很高兴得知《撒旦探戈》入选年度好书奖!我作为译者,代表原著作者克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛先生表示感谢。这部小说,无论拉斯洛写它,还是我翻译它的时候,都清楚这书出版后不可能畅销,即便获了国际布克奖。要知道,就是在匈牙利母语世界,《撒旦探戈》也是出了名的“难读的书”,其翻译难度不言而喻。对这种作品来说,重要的不在于有多少人读,而是什么人读。

我想强调的是,《撒旦探戈》是作者三十岁时写的,那时候他就看透人类自欺欺人的乌托邦梦想。人类以为自己很强大,强大到能够挣脱上帝,但他们逃不出魔鬼的圈套,所有自以为聪明的努力不过都是在跳撒旦探戈,在原地踯躅。无路可逃!这是作家对整个人类提出的警示。不过,也恰恰由于作品的残酷和不留出路,为唤醒个体对普世的思考提供了一种严肃的可能。也许,有人觉得《撒旦探戈》过于黑色,但它的黑色,是能照亮我们思想的黑色的光;也许,有人受不了它的黏稠,但这种通过文学达到的窒闷感,恰恰是人醒来并转向个体之外、转向人类史的过去和未来。好的文学能让人看得更远,想得更远,所唤起的绝望感即责任感。《撒旦探戈》就是一部这样的好书。

本版采写/新京报记者 宫照华