三三文学社团。左一唐诺、左二朱天心。右一朱天文、右二马叔礼。

唐诺,本名谢材俊,1958年生于台湾宜兰,毕业于台湾大学历史系。

《旱魃》

作者:朱西甯

版本:理想国|九州出版社 2018年10月

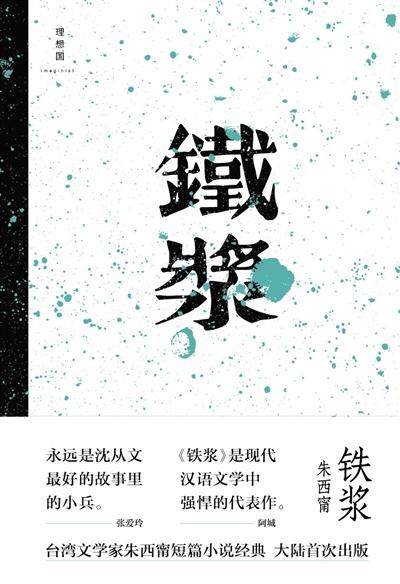

《铁浆》

作者:朱西甯

版本:理想国|九州出版社 2018年10月

(上接B04版)

唐诺 “真正悲伤的东西是善与善的冲突”

新京报:关于朱西甯的评价仍然存在争议,通行的文学史给朱西甯先生的定位是“军中作家”、“乡土作家”,这是否是一种文学史的偏见?你如何看待朱西甯在文学史中的位置?

唐诺:台湾经历了很多变化,文学史就交给未来的人去做吧,我只说一下过程。其实在我认识朱西甯老师之前,他就已经是当时台湾最好的小说家了,这在那时是没有争议的。后来台湾乡土文学运动兴起,多少对朱老师造成了一些冲击和事后评价的改变。这个“乡土”并非我们所说的“乡土作家”那个“乡土”,它实质是把文学当成了一种宣传工具,像朱老师这样坚持纯文学的一些人自然无法接受,所以就有了一个激烈的乡土文学论战。最初朱老师是以一个军人的身份去到台湾,但这个身份是时代的偶然。到他40多岁退役之前,他都是在军中进行写作,特别的地方也在这里。乡土文学论战后,有了敌我之分,朱老师被归为“那边的人”,声名也从那时开始发生了改变。这是典型的政治污染文学,文学受到各种比它更强大的力量的影响。之后的历史会怎样评价这些事情,不知道,这要看未来的台湾与大陆要如何理解这段特殊的历史。纯粹从文学的角度讲,我依然认为朱西甯是1949年至今台湾最优秀的小说家,如果加上“之一”的话,大概也没有几个。

新京报:刘大任称,朱西甯的文学属于“灰色地带传统”,惊讶于居然在台湾“发现了鲁迅与吴组缃的传人”,他认为朱西甯的作品并不属于张派或者胡派,而是应该属于鲁迅、吴组缃、沙汀、艾芜、叶紫和罗淑所代表的这个传统。

唐诺:他其实是从“五四”一路过来的文人。今天我们看到的作品是他三十几岁到四十出头时期的作品,是他的第一个高峰期,用的文学基本题材与设定还是以大陆华北,即他的家乡山东临朐、江苏宿迁为背景。但朱老师的作品非常多,他从年轻时一直写到最后一刻。《铁浆》与《旱魃》是他第一个时期的作品,所谓的“怀乡”之作指的就是这些。我当时也反对过,如果说他的作品是怀乡文学的话,另一个与他齐名的作家司马中原更加适合,司马中原所歌颂的黄河长江、北方大地、古老汉唐,让当时的台湾人一听就热泪盈眶。而朱西甯的“怀乡写作”是批判性的,这里面有深刻的反省。也许是因为时空与个人特质的关系,朱老师与二三十年代那一批作家的不同在于,鲁迅那时的中国无疑在一种更为迫切的时刻,周遭的世界有更大的召唤,文学的使用方式有着另外的目的,它被用来鞭打当时的社会与统治者,如空中飞舞的投枪,是会伤害人的。但朱西甯是个很温和很宽厚的人,再加上基督教的宗教信仰,因此他的小说多了几层徘徊,不会把恶与善分得那么清楚。他对世界充满了同情,总是会对一般所谓的“恶”多看两眼,给它们一点点的机会。真正的“黑”不只有一种色调,很多的不幸与错误并不一定有复杂的原因,但为什么人会走到那样的结果,是什么造成的,小说会去探索原因,就像昆德拉说的,小说永远比你想象的要复杂。当然这会在某种程度上损失文学那种强大的捶打力量,但却出现了更多的层次。其实我觉得“心软”不只是一个情感的变化,更是一个思维的变化,你开始觉得事情可能没有这么简单,小说正是从这里出现了层次,开始展开。朱老师的写作也是如此,他总是会留有余地,总是会给人一种可能性和空间,这对于三十年代作家来说可能太奢侈了,但这是比较接近文学的,没有负担文学之外的目的。

新京报:除了关于大陆农村的描写外,朱西甯还有许多以台湾战后市镇为背景的作品。张大春说,从民国57年起,朱西甯的写作进入了一个不同于往昔的阶段,借用现成的术语来形容,可谓朱西甯的“新小说时期”。

唐诺:今天我们要开始书写现代,但我们没有故事了。以前我们写的东西在乡村,比如贾平凹写陕西,莫言写高密,迟子建写东北,那个世界是完全透明的,我们不仅了解你这个人从出生到现在的故事,也知道你上一代人的故事,非常完整。但是在城市里,你碰到一个人,转过街角,这个人可能就从你的生命里消失不见了,所以王安忆说,城市无故事。城市是非常难写的,西方已经摸索了百年,我们笼统称之为现代书写,但在中国经验仍然不足。台湾的脱贫脱困大概在七十年代就已经开始,也就是朱老师写完《旱魃》后不久,乡村不断消失,开始了城市化,朱老师的写作这时也开始变,他没有像司马中原那样继续反复写记忆中的家乡。从《现在几点钟》以及后来的《春风不相识》开始,朱老师进入了他的第二个阶段的写作高峰,许多书写方式都在改变。这很难,因为台北不是他的故乡,如何书写“第二个家乡”,这是朱老师后来20年的创作所面对的。台湾过去讲的“现代主义书写”要追溯到一批学院派的人那里,比如林怀民、郭松棻等,但其实早在现代主义引进台湾之前,朱老师就已经以一个人的方式默默开始了探索,比如《冶金者》等等。对一个已经成名的小说家来说,要放弃自己最有把握的、已经被大家认可的书写方式,需要很大的勇气。

新京报:论者大多认为,在朱西甯的写作生涯里,他最成功的小说集中在早期,也就是写《铁浆》的那个时期。

唐诺:《铁浆》,还有《旱魃》,已经突破了早期单纯描述和叙述的阶段,里面包含了非常多的现代主义因素。我记得在我还是学生的时候,曾经听朱老师发过感慨,他说,其实真正的悲剧/悲伤并不是善与恶的冲突,真正悲伤的是善与善的冲突,是价值的冲突,诸神的冲突。那天会谈这个话题,我记得是因为朱老师的小说《破晓时分》被拍成了电影,电影处理成了另一种结果,但小说的原意是:没有人恶意地想要把罪名栽赃到某一个人身上,但最后却造成了悲剧。但如果大家都没有恶意,为什么会造成悲剧呢?这是小说最能产生力量的地方。不要小看《铁浆》《旱魃》这段时期,虽然它继承了二三十年代的书写传统,但它也交出了那个传统所没有的东西。

新京报:朱西甯的创作多被分为三个阶段。最后这个阶段该怎样来看?

唐诺:最后一个阶段,我想把它称为“缓缓归乡之路”。对于朱老师,台湾这个“家乡”不是一两句话就可以说清楚的。你的一生在这里真真正正地过活,你生命中所有重要的时刻、难忘的时光、关爱的人都在这里,不是说可以回归故土了就能马上开开心心地回去了,不是的,生命不是这样的一个抉择方式。这在他的小说里非常清楚,每个阶段、每个刻表都是非常精密的。他最后写《华太平家传》没有写完,从这部小说可以看出,他晚年的风格变得更温和了,他原谅了很多东西,这时他再度使用《铁浆》时期的书写方式,收起了许多锋芒。如果是二十几岁的年纪去读《华太平家传》,可能会觉得过于缓和,但是到了我这样的年纪,会觉得有不同的感动在里面。

我的先驱

读《旱魃》杂感 (选摘)

莫言

《旱魃》是一部洋溢着现代精神的伟大小说,至今读来,依然是那样地朝气蓬勃,那样地活力充沛,那样地震撼灵魂。作者使用的素材虽然是乡土的,但作者注入到小说中的思想,却大大地超越了乡土。小说着力塑造的人物尽管是上个世纪初叶的人,但他们的精神,至今值得我们敬仰。作者使用的语言,尽管具有故乡的方言色彩,但由于精雕细琢,剪裁得当,并不会造成异地读者阅读时的障碍。

《旱魃》之所以能如窖藏的美酒,历久弥香,还在于小说中塑造的人物,几乎个个鲜活地表现出来自己鲜明的个性。那个寄托了朱先生全部理想的金长老,那杀人如麻而又能迷途知返的土匪头子唐铁脸,那勇敢泼辣、有胆有识的佟秋香,那虽然穷困落魄但依然顽强地保持着自己的尊严的杂耍班主佟老爹,连杂耍班子里的皮二爷和油坊里的把式林爷爷、强老宋这样的次要人物,也是栩栩如生、呼之欲出。从塑造人物的功力上看,《旱魃》又是一部继承了中国古典小说宝贵的白描传统的杰作。人物的话语,都是闻其声如见其人。这样的功力,不是那些所谓的“先锋派”作家具备的。这样的功力,建立在饱经沧桑的人生阅历的基础上,建立在对生活的丰富占有上,建立在对所写人物极端熟悉的基础上。

《旱魃》还展示了朱先生强悍、饱满、意象丰富犹如激流飞瀑的语言风格。我大概地可以想象出朱先生用这样的语言,在上个世纪六十年代的台湾文坛上造成的震荡。他的语言犹如乱石砌成的墙壁,布满了尖锐的锋芒。他的语言如光滑的卵石投掷到铜盘上发出铿锵的回声。这样的语言需要奔跑着阅读,这样的语言扔到水中会沉底。朱先生善用比喻,而且是他独创的比喻,别人无法重复。他异想天开,视万物皆有灵。正像加西亚·马尔克斯所说:“所有的事物皆有生命,问题是如何唤起它们的灵性。”

《旱魃》的结构,也显示了朱先生不愿意按部就班地、轻车熟路地讲述一个故事的艺术雄心。多少惊心动魄的事件,镶嵌在一个线性发展的故事当中。这样的结构,也正是我的《红高粱》的结构。我庆幸现在才看到《旱魃》,否则我将失去写作《红高粱》的勇气。