谢冕,1932年生,文艺评论家、诗人、作家。现任北京大学中国诗歌研究院院长、北京大学中国新诗研究所所长。北京文艺评论家协会主席、北京作家协会名誉主席、中国作家协会全国委员会名誉委员,并兼任诗歌理论刊物《诗探索》及《新诗评论》主编。著有《湖岸诗评》《共和国的星光》《文学的绿色革命》《论二十世纪中国文学》《世纪留言》《永远的校园》《流向远方的水》《红楼钟声燕园柳》等。

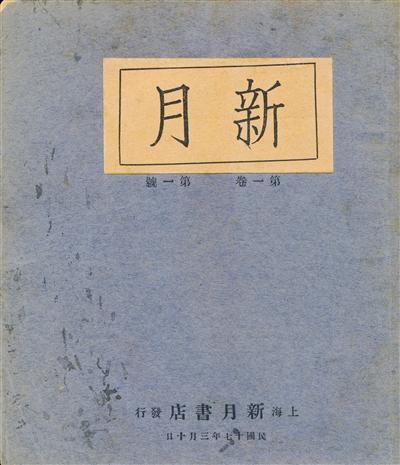

1928年创刊

《新月》 由新月社创办。新月派也成为现代新诗史上一个重要的诗歌流派,主要诗人有闻一多、徐志摩等。

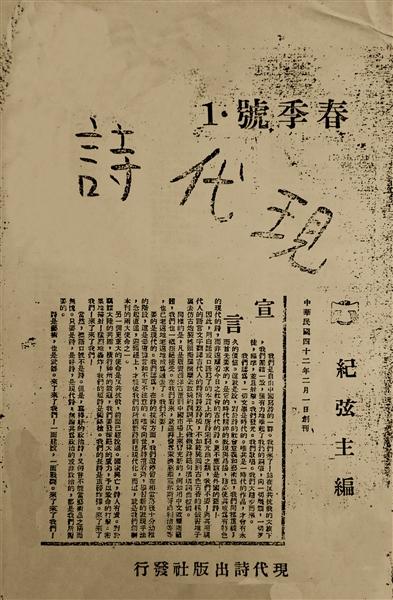

1953年创刊

《现代诗》 由纪弦独资创办,在台湾诗坛产生重要影响。1956年,纪弦宣布成立“现代派”。

1978年创刊

《今天》 是由北岛等人创办的民间诗歌刊物,曾是朦胧派诗人作品的聚集地。

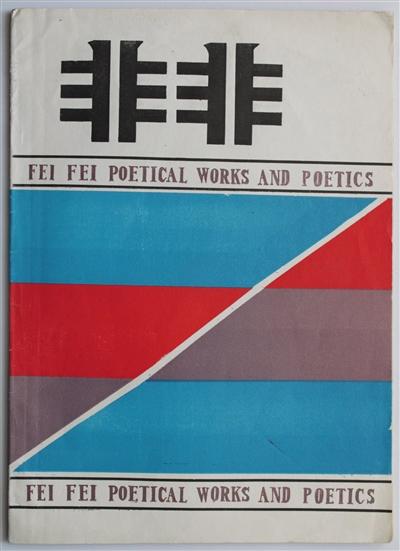

1986年创刊

《非非》 主要创刊人有周伦佑、蓝马、杨黎等,并因此形成非非诗派。

1986年12月“中国·星星诗歌节”在成都举办,李钢、北岛、顾城、叶延滨、叶文福、舒婷、傅天琳与读者见面。

《中国新诗史略》

作者:谢冕

版本:北京大学出版社 2018年9月

谢冕的新著《中国新诗史略》,潜心十年完成,正如书封上所标明的,这是“极具个人色彩和可读性的一部诗史”,只要稍稍翻阅,就能感到强大精神气场的存在。此书为国内首部百年中国新诗史,从1891年写至2010年。可以说,这既是一部“诗史”,也是一部“心史”,在勾勒百年新诗展开脉络的同时,也在相当宏阔的历史视野中,展现了“诗史”与“诗心”的持续震荡。

总体性的历史意识

将百年新诗作为整体去把握

按照新历史主义的观点,任何历史叙述都包含了特定的情节模式,如悲剧的模式、喜剧的模式、反讽的模式,这也会连带出书写者不同的位置和视角。谢冕十年前着手著作的时候,对此大概已有充分的自觉。所谓“史略”,在大略、概要之外,或许也指向了某种历史的总体性、全局感,如在高高的山巅上俯瞰,百年新诗像一条大河波澜曲折,虽然还在向前延伸,但已经可以作为一个“整体”去把握。不仅如此,这条大河也不是孤立的风景,只有在20世纪历史开展、交替的巨大沙盘中,方能显现其纵深的脉络、结构,乃至病灶。贯穿全书的,正是这样一种总体性的历史意识。

即如全书的“绪论”,一开始就着眼大处,起笔于20世纪的历史回望,引述台湾诗人罗门的《麦坚利堡》,回望“冷战”与“热战”交替之后废墟式的世纪现场——“伤残的肢体、妻子和婴儿的哭泣、废墟、集中营,还有墓场”。由此前溯,在解释晚清以降的先行者,为何要另辟诗歌的天地,作者也特别写道:“要解答这一问题,需要从中国近代史的背景去找原因”。随后出现的年份——1840、1860、1892、1894、1895,1898,则如同一连串时间的脚步,象征了战争、国耻、变革的急骤到来。对于历史紧张感的强化、对于具体时间点的标记,似乎构成了一种基本的修辞,暗中支配了《史略》的写作,包括最后述及新世纪的诗歌面貌,也以“9·11”世贸大楼的倒塌为起点,暗示21世纪的到来是一种“不是开始的开始”,革命与战争的20世纪并没有真的过去,它在时间上投影,可能还相当漫长。

如果说“百年新诗”的“百年”,是绵延的时间尺度,那么谢冕频频提及的“世纪”,则更像一种历史视野、一种宏观的文化政治视野。那些关键性的节点、重大的社会及政治事件,则像一颗颗的铆钉,将新诗的历史牢牢嵌入了“时间不断开始”的世纪变局中。确实,新诗的发生、确立及展开,一方面是文体、语言、美学形式的创制,另一方面,也是回应现代中国历史危机、文化危机的产物。尤其是在五四时期,作为新文化运动的“急先锋”,新诗的构想中,本来就包含了对新人、新社会、新政治的期待,按照闻一多1923年的说法,新诗之“新”,不单是语言形式的变革,更在于能否强劲地塑造、捕捉20世纪的“时代精神”。因而,即便着眼于新诗的内部演变,20世纪的“革命与战争”、包括最近40年的“改革开放”,都是不可或缺的视野。

不拘囿于现代性史观

给读者的历史感受更丰富多元

可以注意的是,上世纪80年代以降,出于对以往政治规约和现实主义教条的反拨,回到所谓文学的内部,以文学的审美性、现代性为评价标准,逐渐成为文学研究的“正宗”,这一点在新诗研究中,表现得或许尤为突出,百年新诗的历程似乎也主要被理解为白话代替文言、自由消解格律之后不断追求诗美、追求语言方式现代化的过程。

与此相关,从“现代”到“当代”,新诗之中“现代主义”一脉、先锋诗潮一脉,无形中也被看做是新诗现代性的体现,得到了更多的关注和讨论。有意味的是,作为当代先锋诗歌“崛起”论述的代表,作者本人却没有拘囿于稍显封闭的文学现代性史观,在书中,对于左翼革命诗歌、政治抒情诗的传统、延安工农兵文艺的方向乃至红卫兵的诗歌,他又都给予了相当的篇幅,结合特定的时代氛围、条件,比较细致地梳理了新诗人在这些向度上的创造性实践,以及为新诗带来的可能性与深远影响。因而,相比于一些更为严谨、完整的新诗史,这本“史略”带给读者的历史感受,或许更为丰富、多元,这自然得益于一种更为内在深厚的历史体知、一种更具整体感的新诗史观。

集体与个人、诗用与诗美的矛盾

诗歌如何与现实发生更有效关联

当然,百年新诗的长河并非一直平顺,也伴随了险滩、漩涡和诸多的暗流。我注意到,在全书的开端与结尾,作者都引述了周作人的《小河》,提及在好事的农夫筑起一道石堰之后,小河寻求出路的样子——“水冲着坚固的石堰,还只是乱转”。“乱转”一词用得好,谢冕写到“它活现了那种急切中奋勇冲决、寻求出路的情态”,而“这就是中国新诗的形象”。以《小河》为开篇,又以《小河》结尾,这似乎是一个象征,河水的“乱转”也象征了那些不断回旋、重临的问题结构,像集体与个人、大我与小我、诗用与诗美的矛盾,作者在书中也反复讨论,认为这些矛盾“几乎贯穿了新诗历史的大部分时间”。譬如,成长于革命的激情年代,谢冕一代人与集体主义文化有相当的内在牵绊,同时也能更为痛切地意识到,集体主义文化的不断高扬、强化,会导致抒情“小我”的不断被挤压、甚至取消,这会“摧毁了诗歌的根基”;而当“时间再一次重新开始”,“个人”重又归来,对于当代诗歌的“个人化”取向导致的诗人对公共生活、宏大叙事的疏远,作者也没有掩饰自己的忧虑、批评。

当“革命与战争”逐渐成为记忆,“和平和发展”成为社会意识的主流,所谓“个人化”的当代诗歌,面对的是完全不同的社会状况和文化处境,诗歌写作如何与现实发生更为有效的关联,不致回收于简单的政治关注、道德表态,对于这一问题的回应,有可能要超出20世纪给出的历史经验,作者的判断也可以进一步地辨析、讨论。但毋庸置疑,20世纪激进历史及其反动造成的普遍身心状态、感觉结构的分裂,确是不争的事实。如何走出这样分裂,挣脱那些“石堰”一般固化的认识和经验结构,重构个体和历史的关系,甚或决定了新诗的未来前景。在最后一章的结尾,作者意味深长地写道:“等待,这是一种焦虑,也是一个结语”。在这个意义上,《小河》确实构成了新诗的隐喻,而“乱转”既是它困局中的形象,也是它最值得珍惜的活力。

□姜涛(诗人、北京大学教授)