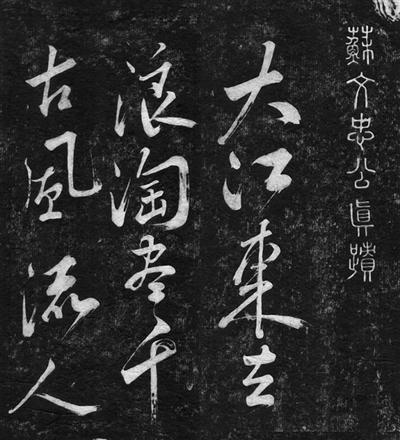

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》拓本

苏轼《枯木怪石图》

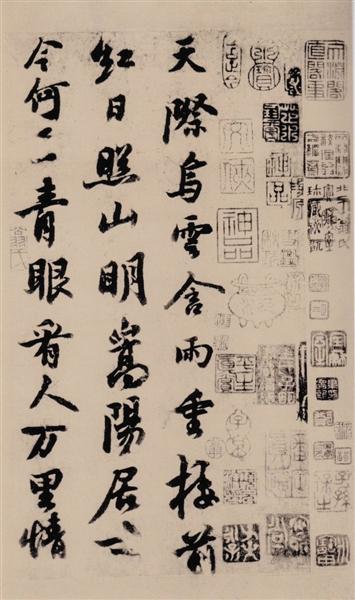

苏轼行书《天际乌云帖》

《书艺东坡》

作者:衣若芬

版本:上海古籍出版社 2019年3月

苏轼作为文学史巨匠,历代相关研究著作可谓汗牛充栋,但中国传统学科的分隔,使得苏轼的文学史和艺术史研究者始终隔着一层捅不破的窗户纸。研究苏轼文本的学者皓首穷“集”,对苏集中每处名物、典故,无不考镜源流、穷尽其意,就连一直没有完整注本的“苏轼文集”,在张志烈、马德富、周裕锴教授的主持下也推出了十一卷《苏轼全集校注(文集)》。而苏轼书画艺术的研究者,则多半钻研东坡书法、绘画的艺术成就、审美旨趣,无论是将其与同代诸名家书画互相参详,还是对传世苏轼书画作品进行辨伪,大多将范畴局限在以艺术史论为中心的创作者研究。

但书画作为一种承载着大量精英文化形态的文物,却无法被割裂地看作是单一的实体物件、单一文本,或是纯粹的美学创造。尤其是书法作品,它既是纸张、装裱的工艺制作,却也是以文字为主体、旨在传达信息的文本,更是笔走龙蛇、力透纸背的书法艺术。只有从这三个层面切入书画,才能对作品有更为精详周密和层次丰富的理解。所以,捅破物质、文本与艺术这三个领域的窗户纸,就是横亘在壁垒森严的各个学科之间的壁垒。

物质性、文本性与艺术性的交错

衣若芬是近20年来港台地区最重要的苏轼研究者之一,尤其是苏轼书画方面的权威。她在1995年的博士论文即以《苏轼题画文学研究》为题,试图将苏轼的文本与绘画艺术打通;2000年她更是受邀为川大“苏学”权威曾枣庄编订的《苏轼研究史》撰写艺术史相关部分;而2001年的《赤壁漫游与西园雅集》则围绕一系列与苏轼相关的重要文本/画本展开研究,如苏轼《后赤壁赋》、李公麟所绘有关东坡的《西园雅集》以及徽宗朝画院的《宣和画谱》,图文互证,在那些似已被前人论尽的文本之外阐幽发微。

《书艺东坡》是第三本苏轼研究专著,作者选择了《天际乌云帖》《黄州寒食帖》《李白仙诗卷》《洞庭春色赋·中山松醪赋》《答谢民师论文帖卷》在内的5件苏轼书法作品,以及宋人施元之父子、顾禧的《施顾注东坡先生诗》作为讨论对象,在苏轼作品的文本、书帖与历史流传间辗转腾挪,以文物之“物”为中心,透彻探讨了“物”中的“文”与“艺”。

书画作品不同于瓷器、家具等文物,后者的物理形态是其文物价值的主要载体,书画作品除物理形态之外,绘画、文字作为艺术呈现主体具有可观赏性,而绘画的题跋乃至书法作品本身同样是富含大量表意信息的文本,甚至不乏文学性。过去数十年中,物质文化在西方一直是研究重点,在中国,虽然早已有以金石学为前身的物质研究,但其宗旨大多以文字释读以及去伪存真的辨伪之学为主。但随着西学东渐,近来中国学者也愈来愈注重以更新的物质文化视角来看待兼具文物与史料性质的文化载体,如敦煌写本、石刻墓志等。

文物的文本性无疑很好理解,像书画、碑刻、青铜器上的文字都是具有表意功能的文本,它们有些是书写者本人的文学/艺术创作,有些是为记述器物制作/写作的缘由,有些则是以交流为目的而存在的文字信息。文物的物质性则反映了未能形诸文字的信息,比如碑刻尺寸、书画用纸,比如后世学者可以通过碑刻的尺寸来推断墓主人身份的高低,甚至可以从《清明上河图》用的是单丝绢而非双丝绢、院绢推测出张择端作此画时在画院中地位较低——这些内容如果我们不看到物质本身,光是观阅墓志上的文字转录或现代印刷品,是很难认识到这些物质性的细节的,但往往这些细节对我们认识书画有极大助益。

比如衣若芬就猜测,苏轼的《李白仙诗卷》虽然写的是别人的诗,但用纸却用了芦雁纹的砑花笺白纸,或可体现出苏轼对这两首诗的珍视。这种推测如果不着眼于物质本身,仅仅通过文本细读,是无法作出更为全面的推断的。如果苏轼真的是出于对李白游仙诗的重视才用如此考究的花笺,那么这份书法作品也就不再是兴之所至的“涂抹”,这样的精心书写恰恰反映了他对李白乃至道教思想的推崇。

但书法作品最核心的认知标签,仍是其艺术价值,哪怕书写时并未以艺术创作为其目标。如《答谢民师论文帖卷》,这本是苏轼在暮年写给其子苏过朋友谢民师的一封书信,书信中就谢民师对于文学写作的一些疑问予以回答,由于这是苏轼晚年从海南儋州北归之后所写,所以《帖卷》中所言大体可以看成是苏轼自己文章观的总结。这封书札同样也代表了苏轼晚年书法的至高成就,其骨肉停匀、意淡态浓的书法风格受到历代称颂;尤其是陈继儒认为《帖卷》是书信尺牍,而非书工精心的“作品”,所以在风采上更为天真烂漫、元气淋漓,心高气傲的董其昌甚至在题跋中认为这幅东坡书迹有李北海(邕)、颜鲁公(真卿)之风,其评价之高,实所罕有。

文化史意义上的东坡

北宋末年,元祐党人失势,包括欧阳修、苏轼等人在内的作品被当局所禁,很多东坡的手札、书法、文章的碑刻都被时人销毁。所以能流传至今的东坡书画作品,就更显得更加弥足珍贵。苏轼诗、词、文、书、画俱佳,在当时就是一代文宗,备受文人学者们的推崇。相传北宋哲宗朝有位名叫章元弼的文人,就因为在新婚之夜喜得《眉山集》一部,于是弃新娘子不顾,彻夜苦读苏集,最后甚至为此事出妻。而东坡身后,更是“粉丝”无数,其诗在北宋末年即有注本,且多次刊刻;至南宋更是有王十朋的分门集注本和施元之、顾禧、施宿(施元之子)的《施顾注东坡先生诗》。尤其是后者,考订细密、刻工精良,但又因施宿计划刊刻此书时在朝中遭到参劾,所以这部书当时并未广泛流传,刊刻数量也极为有限,被认为是极难得的古籍善本。

而清代翁方纲于乾隆三十八年(1773年)购得此书后,更是如获至宝,不仅将屋匾题为“宝苏室”,更是于阴历十二月十七苏轼生日当天,举办极具纪念意义的“寿苏会”,广邀文人雅士前来赴会。之后每逢苏轼生日,只要条件允许,翁方纲总会举办规模不一的寿苏会,会上不仅会传阅、题跋《施顾注东坡先生诗》,还会拜观苏轼的书法作品《天际乌云帖》,屋内还会悬挂包括东坡本人、苏门弟子在内的人物像。这一风潮不仅在京师地区存在,甚至也影响到了陕西,清中期著名学者毕沅也在他的陕西巡抚驻地西安举办寿苏会。寿苏会上,清代学者们“睹物思人”、吟咏唱和。

虽然寿苏会乃清代人的文化活动,但衣若芬却看出寿苏会独特的文化史意义。首先苏轼本人异常重视自己的生日,更甚者他对自己的“星座”也颇为关注,东坡“以磨羯为命”,认为自己会因此命运坎坷,后代也多有文士因与东坡同“星座”、同生日而希望可以拉近自己与这位文化巨人间的距离。同时,寿苏会上经常也会陈列与苏轼有关的一系列物品,如苏轼本人的墨迹、画作,后人关于苏轼的画像或诗注文集等等;甚至还会准备苏轼喜欢的食物作为供品——这几乎是兼具宗教崇拜、民间信仰和文学记忆三重意义的文化活动了。

一代代文人雅士不断地吟咏、注释、唱和、怀念苏轼,使得苏轼不再仅仅是文学史教科书上枯燥干涩的一段文字。苏轼在“少着水,慢着火,火候足时它自美”(东坡肉)的饮食文化中,在《苏小妹三难新郎》这样有显著时代错误的民间传说里,乃至在他与僧人佛印之间明显有释教“弘法”色彩的禅宗公案内,获得了全新的历史形象与文化记忆。而诸如寿苏会这样具有独特纪念色彩的活动,也在无时无刻地加深着人们对于苏轼文化史地位的认知,在精英文化的层面保存了苏轼其文其艺的历史延续性。

□伯樵