《奇想博物志》

作者:(日)涩泽龙彦 译者:黄怡轶

版本:浦睿文化·湖南文艺出版社 2019年1月

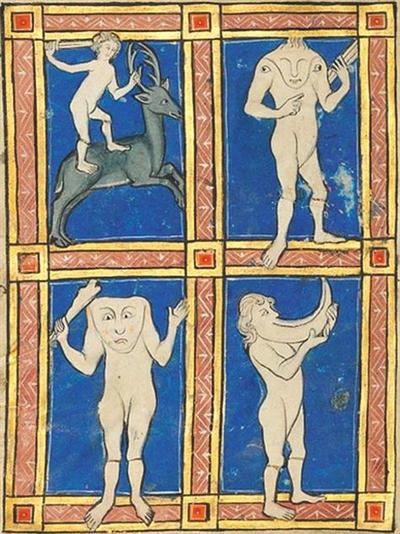

中世纪《博物志》中的异域怪人。

海妖塞壬。

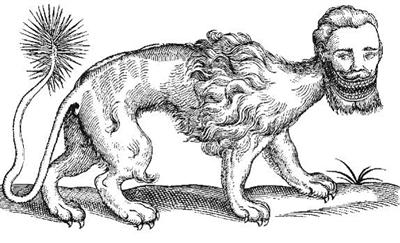

普林尼《博物志》中的奇兽“曼提柯尔”。

请想象这样一种动物,它长着三重牙齿,像梳齿一样紧紧咬合。配合这样一张奇口的,却是一张长着蓝色眼睛的人类面孔。但与这张人面连在一起的,是狮子的躯体,皮毛似血般殷红。而在它的身后翘起的,是一条毒蝎的钩尾。它的叫声如同苇笛和小号的合奏,但它真正的绝活是能模仿人类的语言,从而诱骗那些美味的人类,让自己的三重牙齿大快朵颐。它是埃塞俄比亚的特产,名唤“曼提柯尔”。

纵使曼提柯尔如此凶猛狡诈,但或许在另一种动物面前,它也要俯首帖耳。这种动物有个威风凛凛的名字“猛兽”,但它的身形却似乎配不上这个称号,只有狗一般大小。当胡人使臣千里迢迢,从西域大宛之北的异邦来到中土,将这只“猛兽”献给中国最热衷于开疆拓土的君主汉武帝时,皇帝对这群胡人竟将这样一个细小如狗的动物当成宝贝感到讶异。尽管胡人使臣向皇帝解释,它虽“大如狗,却声能惊人,鸡犬闻之皆走”,但皇帝的讶异中还是充满了轻蔑和不屑。

在一次出巡苑囿时,他干脆把这只“猛兽”丢给苑中的虎狼当饲料。但皇帝没有想到的是,号为兽王的老虎见到它,居然立刻低头着地。皇帝不由得回过头,他以为老虎低头只是蓄势待发,很快就会起而将其搏杀吃掉。但接下来发生的却更超出他的料想。兴高采烈的反而是那只小兽,它“舐唇摇尾,径往虎头上立,因搦虎面,虎乃闭目低头,匍匐不敢动”。在老虎头上侮弄了一番之后,“猛兽”踩着老虎的鼻子走了下去。老虎刚把头抬起来,只见这只“猛兽”回头看了一眼,老虎又连忙把眼睛闭上。

想象曼提柯尔与猛兽之间的相遇,甚至恶斗一场,应该是件饶富趣味的事情。但恐怕,这篇文章是这两种动物自诞生以来的首次相遇。在此之前,它们彼此都不知道对方的存在。记载,或者说是创造这两种奇兽的人是罗马帝国时代的学者普林尼和西晋的文人张华。两个世纪的时间差距和一万五千公里的空间距离,让这两个人从未谋面,也未听说过彼此的名字。但这两个人却又如此相似,他们都在各自的帝国任职为官,都有着旺盛的好奇心驱使他们不惮繁冗地搜集各式各样的知识,并且将这些知识编纂成一部企图包罗世间万物的巨著。这两部巨著的都有同一个名字——《博物志》(Natural History)。

博物志

想象的世界

在这两部同名著作中,他们不仅记录了真实存在的事物,也将那些奇想的事物写入其中。这些奇想的事物甚至比那些真实存在的事物更让人着迷。

普林尼描述了“生着野驴的身体、鹿的腿、狮子的颈、尾和熊獾的头”的“里昂克洛克塔”,“拥有河马身体、大象尾巴、黑色或褐色的皮毛以及野猪下颚”的“耶鲁”,“披着兽皮,不会说话,只能吠叫”的“狗头人”以及只有一只脚但却跳得很轻快,“在热得受不了时会仰卧在地面,用脚投下的阴影来防晒”的“独脚人”。与之相对,张华也提供了一份奇怪生物的名单:“稍割取肉,经日肉生如故”的越嶲国牛;“赤鬣身白,目若黄金,能飞食虎豹”的“文马”,见人砍树便会“咄咄”作声令人远避的“冶鸟”;“长一二寸,口中有弩形,气射人影,随所著处发疮”的“射工虫”;“光出口中,形尽似猿猴,黑色”的“厌光国民”和“人首鸟身”的“孟舒国民”。

最奇巧的是,这两人都在各自的著作中提到了对方居住的国家——当然,同样充满了奇幻的色彩。在普林尼的《博物志》中,张华应该被称为赛里斯人(Seres),中国闻名于世的丝绸,被认为是取自森林的毛织品:“他们把叶片浸在水中之后,梳洗出白色的东西”,从中纺出的纤维织在一起就成了罗马妇女炫富的珍贵丝绸。

“赛里斯人的性格是温和的,但他们又像野蛮人一样回避与他人交往,而是坐等商人前去找他们”,普林尼对张华同胞性情的想象,恐怕会受到张华的质疑。普林尼的母国,在张华笔下被称为大秦。在书中,他特别提到汉武帝时代,曾经派遣特使张骞渡过西海前往大秦——这大概是一个笔误,因为史书上明确记载出使大秦的使者并非张骞,而是两个世纪后的甘英,而甘英却在安息人花言巧语的哄骗下,放弃了渡过西海前往普林尼家乡的计划,中途折返。于是,关于大秦的一切就只剩下道听途说的耳食之言和想象。张华引用的一本名为《河图玉板》的书中称“大秦国人长十丈”,相当于中国人身高的十倍。对自诩身处天下正中体貌“端正”的中国人来说,大秦国人也和那些形如猿猴、人首鸟身的怪异族类一样,划入想象中的“异人”之列。当然,普林尼也不会同意张华对自己同胞的看法。

张华与普林尼对对方国度的描述,以及那些怪异的生物和人种,当然都不符合事实,不过都是想象出来的产物。但他们却如此一本正经地将这些在今天看来夸诞到违背常识的事物记录下来,引经据典,广博搜罗,分门别类,极尽状摹,只为展现一个足够丰富多彩的广阔世界。或者更确切地说,他们创造出了一个世界,在这个世界中,惊奇与怪异时时迸现,真实与想象难分彼此,踏足于此的读者最好选择全盘接受,哪怕最终证实这不过是个谎言,但也没有什么是比它更安全,更有魅力的谎言了。

多识

中国的奇想博物学

有人在说谎。“吾穿井而获狗,何也?”——打井时居然挖出一只活着的狗,这桩异事的惊奇程度本身就足以俘获人心了,但倾听这个提问的孔子却揭穿对方在有意说谎试探自己,指出挖出来的不是狗,而是羊:“丘闻之,木石之怪曰夔、魍魉;水之怪曰龙,罔象;土之怪曰羵羊。”

孔子的这则轶事,被与他同时代的史家左丘明记载于他的著作《国语》中,此后被后世不断传抄。西汉史家司马迁严肃的史学著作《史记·孔子世家》,淮南王刘安搜罗怪力乱神之说的《淮南子》以及刘向编纂历代逸闻逸事的《说苑》都收录了这则故事。张华也将孔子这段话收录在他的《博物志》中。

这则轶事透露出一点,孔子这样圣人的特征之一就是无所不知,可以轻而易举地辨析出那些超出常人认知之外的奇异事物的名称和本质,而这正是奇想博物学的内涵——孔子可以说是一位出色的奇想博物学家。

中国古人相信通晓博物之学,乃是迈向圣人门径的必由之路。孔子心目中的古圣先贤伏羲氏,就曾“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物”,可以说博通世间所有知识,因此创造八卦,才能“通神明之德,以类万物之情”。他对同时代贤哲子产的赞誉就是“于学为博物”。他也训导弟子阅读《诗经》,因为读《诗》可以“多识于鸟兽草木之名”。圣人如此倡导博物之学,他的后学也就纷纷步踵前贤。

备受孔子推崇的博物学教学手册《诗经》在战国时代推出了一部名词详解《尔雅》。这是一本典型的早期博物志书籍,各种动植物知识按照草木虫鱼鸟兽的分类体系各就其位,包罗其中,内容广博。张华《博物志》的类别划分中可以很清晰地看到《尔雅》的影响。而与《尔雅》几乎同时代产生的《山海经》,虽然一直以来被归入地理学著作,但其中对殊方异域中各种奇兽异人的描述,更接近于一部按照地理方位划分的奇想博物志。张华的《博物志》也从这本书中抄录了大量奇兽异人和异域风俗的记载。《博物志》的“外国部”中除孟舒国是张华的新辑入之外,其他都曾在《山海经》中出现过。“异人部”的十二条中,也有七条是出自《山海经》的内容。但即使是辑录《山海经》的内容,张华的《博物志》也更加精细丰富。

“余视《山海经》及《禹贡》《尔雅》《说文》《地志》,虽曰悉备,各有所不载者,作略说”,一如张华在《博物志》篇首所言,这部专著就像是一部以《尔雅》体例编纂的《山海经》。但它比《尔雅》涵盖的类别更多,比《山海经》收录的奇想事物更加广博。更重要的是,它确立了一种包罗万象的知识体系,从地理山川到奇禽异兽,从风俗神话到历史典故。就像是一个排列整齐的中药柜子,后世追随的仿效者只需要拉开抽屉,把新发现的材料分门别类地放进去就可以了。宋代李石的《续博物志》、明代董斯张的《广博物志》、游潜的《博物志补》、黄道周的《博物典汇》乃至清代徐寿基的《续广博物志》,每一部新作,都将后世的新发现填入这个越来越庞大的知识体系之中。

以《博物志》为典范的古代中国博物学在搜罗知识上可谓竭尽全力。但它最大的优点同时也是缺点也就随之显现出来:编者在收录整理时其实并不非常在乎真实与奇想之间的区别,只要触目可及,便照单全收。尽管后世的博物志作者也会将他们判断为超出常识之外的知识单独归入“怪异”一类,譬如董斯张的《广博物志》就单设“灵异”一门用以安置超出凡俗人类之外的仙、女仙、神、鬼四个子类。但在其他的门类里,那些怪异奇想的事物仍然会夹杂其中,就像“虫鱼门”引述了《隋书》中“皓首白裾襦衣”老翁变成一条白鱼的异事。

奇想与真实并肩而行,没人觉得他们有必要保持一定距离——求真从来就不是中国古代博物学的目的,多识才是它希望达到的目标。

求真

西洋的奇想博物学

没有真实的束缚,中国的奇想博物学显得异常自由,没人在乎真实与奇想会不会混为一谈,奇幻想象在不设限的知识体系中可以自由驰骋。与之相比,西洋的奇想博物学则显得束手束脚。从一开始,西洋的博物学家们就一门心思维持作品的真实性,尽力排斥那些荒诞不经的奇谈怪论。

为此树立典范的是堪称集诸学之大成的古希腊哲人亚里士多德,他在《动物志》中明确宣称自己反对创造虚构的动物,但纵使如此,他还是难以避免奇想生物钻进他的著作。普林尼《博物志》中那只长着人面狮身蝎尾的奇兽“曼提柯尔”就是辑自亚里士多德在《动物志》中的记载。亚里士多德还在书中提到了一种名为火蜥蜴的奇想物种:“某些动物是烧不死的,火蜥蜴就证明了这一事实,它从火中爬过,将火熄灭”。除此之外,这位极具求真意识批判所有虚构行为的哲学家还指出风让秃鹰受孕,山羊用耳朵呼吸,以及用音乐可以捕捉牡鹿。亚里士多德笔下的荒诞奇想让20世纪初著名的古典学家,同时也是他著作的英文译者达西·汤普森大感震惊,因为这实在不符合一位以理性和科学精神著称的哲学大师的做派。

亚里士多德在西洋知识史的地位堪比中国的孔子,对后世的影响力两者更是不分伯仲。如果说孔子对奇想异兽的态度是多识,那么将亚里士多德的观点归纳为求真则显得有些尴尬,更确切地说法或许是与真实达成某种协议。作为亚里士多德后辈的普林尼可谓践行了这一观点。就像开篇所提到的那样,他的书中多的是奇幻想象出来的生物。但与张华不同的是,他很可能并不认为自己是在虚构杜撰不存在的生物。无论是“曼提柯尔”“耶鲁”,还是独脚人和狗头人,以及赛里斯国长出毛纺品原料的丝绸树叶,都具有真实性。这种真实性有他引用的473位学者34707条资料(他自己统计是100名学者的20000条资料)为他背书。在卷首的献辞中,他特意以故作谦逊的口吻向读者表示,这是“一部非常平凡的著作,这里没有离题的话、演说、说教、稀奇古怪的事情,或是杂闻”。在说完这番话后,他还特意补刀说“尽管我乐意记载这些事情,而且对于我的读者而言也是一种娱乐材料”——换言之,为了求得严谨真实的学术性,他甚至放弃了取悦读者的娱乐性。

因此,普林尼在记载这些奇想事物时,他完全是以一种真实的笔法来书写的。即使这些事物不过是奇幻想象,但在他的笔下都被赋予了无可置疑的真实性。他的描述如此细致入微,合情合理,有时还夹杂考证和辨析,那个时代的读者谁会怀疑这样一部征引宏富、文笔严谨的著作中的那些生物不是真实存在的呢?

何为真实

足以考证的想象

像张华一样,普林尼也开创了一种博物学的传统,将奇想当成真实来进行描述。并且赋予这种奇想生物以理性甚至科学的意义。后世的学者们在这条路上前赴后继,打着真实的旗号纷纷拜倒在奇想的面前,创造出一个又一个极具真实感的奇想生物。8世纪一位佚名作者在《怪兽志》中记述了一种名为半羊人的奇想生物:

“世界初晓之时,半羊人出自远古牧羊人,住在后来罗马建城之地。诗人曾歌咏过它的事迹。如今,半羊人生于树皮和树身之间的虫,他们爬到地上,生出翅膀,又失掉翅膀,然后他们变成野人,诗人同样作有许多以其为题材的诗篇……他们是森林居民。之所以被称为‘faun’,是因为它们能作预言未来之事(fantur)。他们自首至脐是人形,头有双角,角弯曲至鼻而遮头面,四肢下至足部,形如山羊。”

名称、地理分布、生活习性、生理特征、文献记载,词条虽短但证实其真实性的实证却样样不缺。任何一位读者在读到这样详尽细致、真实感十足的记述,都很难不去相信真的存在这种半人半羊的生物。奇想反而创造出了某种真实,而这种想象出的真实,通过人们的口耳相传愈发真切。别具深意的是,这种以讹传讹演变成的不同版本,反而为记述这些奇想生物的博物学家们提供了进行学术研究的丰富材料,让他们得以拿出学术专业的考据精神,从这些虚构的文献材料中找出最“真实”的那一条。

著名的海妖塞壬就是个典型的例子。关于塞壬最出名的记载当数古希腊史诗《奥德修斯》中的记述,她们生活在海岛上,香唇飞出甜美的歌声,专会引诱过往的航海者,让他们迷失方向,意乱神迷,自投死地。但塞壬究竟长得是何模样?古希腊发掘出的陶罐和雕刻中她的形象是鸟身女人头。公元3世纪亚历山大城出品的一本佚名著作《物性论》中仍然重复着同样的说法,塞壬“从头至脐是人形,下半截是鸟形”,乃至于到4世纪拉丁文法学家塞尔维乌斯,还介绍了三个鸟身人头的塞壬,一个唱歌,一个吹笛,一个弹奏竖琴。但到7世纪,这个本来确定无疑的形象却发生变化。一位叫阿尔德艾尔姆·德玛尔梅比里的英国学者在《怪物志》提出“塞壬是大海的女儿,她们用美丽的肌体和美妙的歌声引诱水手,从头到肚脐,她们的身体是处女身,像人类,但她们长着一条布满鳞片的鱼尾,出没于波涛之中。”12世纪的《动物寓言集》做了折中,说塞壬腰以上为女人,下部为鱼尾,但脚是两只鹰隼的爪子。三个世纪后,另一部同名著作《动物寓言集》则开列了三种塞壬,一种半人半鱼,一种半人半鸟,还有一种半人半马。甚至关于半人半鱼版塞壬究竟是一条鱼尾还是两条鱼尾也有不同的争论。

尽管两条鱼尾的塞壬最终成了世界闻名的连锁咖啡厅星巴克的标志,但一条尾巴的塞壬却因爱徒生童话中天真可爱的小美人鱼爱丽儿而最终胜出。然而对那些孜孜以求将奇想化为真实的古代博物学家们,数百年后哪个形象胜利并非他们所关心的问题。鸟身还是鱼身关乎如何正确地给这种生物在知识体系中划分类别,究竟是归属鱼类还是鸟类。

为了一种奇想出来的虚构生物,西洋的博物学家们争论了数个世纪,这听起来似乎十分荒诞,但就在这种荒诞中,他们制造出了客观的幻想和想象的真实。想象越是具象化,越是趋向真实,越是可以通过学术考证的方式得以证实,它就离想象越远,而离真实越近。而奇想博物志也就达成了它的目标,让想象汇入真实。

因此,尊敬的读者,请姑且从真实的世界稍离片刻,跟随这份奇想博物志的指引,来一窥那些奇异幻想是如何化为眼前的活灵活现的“真实”。

小心,它会骗人。

文/李夏恩