马克斯·韦伯(Max Weber,1864-1920),德国社会学家、政治学家、经济学家、思想家。他曾于海德堡大学求学,在柏林大学开始教职生涯,并陆续于维也纳大学、慕尼黑大学等大学任教,曾前往凡尔赛会议代表德国进行谈判,并且参与了魏玛共和国宪法起草设计。

少年时期的韦伯。

1917年,韦伯在德国图灵根州的劳恩斯坦城堡参加一场会议。居中是德国剧作家恩斯特·托勒尔(Ernst Toller)。

《学术与政治》

作者:[德]马克斯·韦伯

译者:钱永祥

版本:理想国·上海三联书店 2019年4月

《新教伦理与资本主义精神》

作者:[德]马克斯·韦伯

译者:康乐 简惠美

版本:理想国·上海三联书店 2019年4月

《学术作为志业》(也译为“科学作为天职”)《政治作为志业》德文版封面。

《马克斯·韦伯与经济社会学思想》

作者:[瑞典]理查德·斯威德伯格

译者:何蓉

版本:商务印书馆 2007年7月

《马克斯·韦伯与德国政治:1890-1920》

作者:[德]沃尔夫冈·J.蒙森

译者:阎克文

版本:三辉·中信出版集团 2016年10月

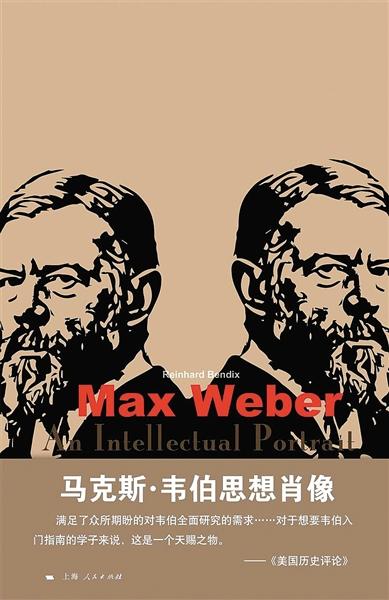

《马克斯·韦伯思想肖像》

作者:[美]莱因哈特·本迪克斯

译者:刘北成等

版本:上海人民出版社 2020年1月

1917年11月7日晚上八点,德国慕尼黑的斯坦尼克艺术厅内人头攒动。听众席上挤满了年轻的大学生,也不乏声名在外的学者精英,他们都在等待着一场期待已久的演讲,而主讲人正是当时德国思想界最具影响力的人物马克斯·韦伯。

当时“一战”已经接近尾声,德国的外交处境日趋窘迫。国内各种思潮的纷争不休,更让德国的年轻人感到迷茫与无助。他们迫切希望有一位导师,对时下的种种困扰与未来的人生方向给予清晰的答案。

根据在场人的回忆,韦伯现身时“苍白而疲惫,急促地穿过爆满的讲堂走向演讲桌”,“他的脸庞与下巴长满了浓密的大胡子,令人想起班贝格大教堂的先知雕像深沉而炽热的神情”。这场演讲从头到尾都没看稿子,也没有停顿索词之处,正是讲者“长期以来涵泳斟酌的思考,以爆炸性的力量当场成篇。”

“我们这个时代的宿命,便是一切终极而最崇高的价值,已自公共领域隐没”,在震撼又发人深省的语词中,韦伯给满心期待的听众浇上了一盆冷水,他用克制却不乏悲观的语气揭示了现代世界最深刻的困境。

在韦伯离世百年之后,他的时代诊断仍然保持着鲜活的生命力。诚如一位德国学人所言,只要现代性的历史不曾终结,韦伯的洞见和思考方式就不会过时。从这个意义上来说,马克斯·韦伯永远是我们的同时代人。

两个世界

家庭内外的“权威”与“自由”

马克斯·韦伯的人生与学术见解,构筑于多种冲突对峙的矛盾之上。我们可以通过他短暂充实、又坎坷挫折的一生,对韦伯内心的紧张与外部世界的矛盾获得大致的了解。

在韦伯出生的年代,寻求统一是德国境内最为一致的呼声。1864年4月21日,韦伯生于图利根的埃尔福特城。就在韦伯出生前的两年,刚刚任命为普鲁士首相的奥托·冯·俾斯麦在议会发表了著名的“铁血演说”。在七岁那年,韦伯见证了威廉一世在凡尔赛宫前举行加冕仪式,宣告了德意志帝国的成立。

韦伯的父亲是一位训练有素的法律家,当时还在担任市参议员。得益于家中有一名成功的政坛人物,韦伯在孩童之时就已接触和结识当时德国学界和政界的知名人士。家庭友朋间的往来和四处的旅行,让早熟的韦伯不满足于学校千篇一律的教育方式,也对政治产生了天然的兴趣。

韦伯对于基督新教的最初认识,都来自于母亲的教诲。他母亲则是一位虔诚的基督教徒。尽管韦伯没有宗教信仰,用他自己的话来说,“欠缺宗教共鸣”,但他一生花费了大量的精力探索和比较世界宗教对人类行为和生活的影响。韦伯在描述新教、印度教、犹太教以及中国宗教时所展现的超凡的同情和理解,可能源于早年家庭生活中的宗教体验。

由于早年患过脑膜炎,少年时代的韦伯不喜运动却酷爱书本,很快就显示出了智识上的天赋。他在九岁时掌握了拉丁文,十三岁时就写出了两篇历史论文,十五岁时能像大学生一样广泛地摘写读书札记。韦伯在二十五岁获得了法学博士的学位,并很快谋得了大学的教职。在三十三岁那年,韦伯就成为海德堡大学历史上最年轻的教授之一,令同辈学人望尘莫及。不幸的是,一路平步青云的韦伯很快遭遇了人生中最大的挫折。

1897年,韦伯的父亲离世。在此之前父子俩有过激烈的争吵,韦伯对父母之间日益恶化的关系感到忧心,他看不惯父亲对母亲采用的家长式的管束和控制,更是不满于父亲对此专横傲慢的反应。在冲突达到顶点之时,韦伯甚至扬言要断绝父子关系。然而父亲的突然离世抹杀了韦伯与父亲和解的可能,使得韦伯一生都伴随着一种无法消弭的罪恶感。这对韦伯造成了巨大的心理冲击,让他患上了严重的精神疾病。

这场精神危机差点摧毁了一位学术天才和思想巨人。在韦伯夫人的回忆中,韦伯对待工作的态度有着禁欲主义的狂热。但在这场变故之后的七年时间里,韦伯时常陷入精神崩溃,完全无法进行学术工作,还一度住进了精神病院。尽管学校多次用带薪休假的方式挽留,韦伯却对自己无力工作而拿了报酬耿耿于怀,最终还是辞去了教职。尽管韦伯在精神恢复之后的16年里完成了大部分流传于世的作品,但直到1918年他才重新回归熟悉的大学讲台,此时距离他因肺炎离世不到两年的时间。

韦伯的精神疾病有着家庭遗传的背景,但从更深层次分析这场精神危机的根源,有助于我们理解韦伯内心的认同与价值冲突。有些韦伯研究学者指出,这种持续的紧张不安可能来源于韦伯无法调和父亲与母亲所对应的不同价值系统。进入大学后的韦伯也一度想拥有父亲那样的男性气概,成为那个时代典型的德意志男子:壮实、嗜酒、口叼雪茄,脸上时常留有斗剑的划痕。在韦伯对卡里斯玛型领袖分析中,似乎可以觅得父亲权威形象的身影。

然而,面对普鲁士的尚武精神,面对军方操纵教育机构以“驯服”年轻人的举措,韦伯也是不遗余力地展开抨击。这种沉浸在韦伯理论分析背后的深刻的人道主义,对于受到压迫的普罗大众的同情和关怀,既有从托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基之处汲取的精神力量,也有来自他对虔诚信教徒母亲的认同。权威与自由在内心中的紧张关系,很快延展到了韦伯对待德国现实政治走向的态度。

公共事务

将关怀负担加诸自身

威廉时代的德国知识精英,在对学术做出贡献之余,大多也属于中产阶级思想的先锋,渴望在政治上表达自己的声音,韦伯在这一点上尤其明显。存在主义哲学家雅斯贝尔斯更是把自己的精神导师称为“天生的政治家”。

普法战争胜利之后,统一后的德国在经济上突飞猛进,迅速地完成了工业化过程。韦伯从童年开始,一直经历着德国的经济如何赶超英法,终于在两个世纪之交成为第二号世界经济强国的过程。

韦伯成长的一代笼罩在俾斯麦的巨大光环之下。在俾斯麦的强权领导下,德国奉行权威先于议会辩论的治国原则,高效率的官僚组织迅速膨胀。德意志帝国以国家主义的方式振兴民族经济的政策,同时走在欧洲各国前列,实行一系列的社会保障制度。另一方面,在普鲁士精神的号召之下,德国也从未掩饰向外扩张的野心。

俾斯麦致力于寻求德意志统一的努力,并将一个新兴国家推上世界列强的政治才华,也得到了韦伯的欣赏与倾慕。但与他的同龄人相比,韦伯仍然对盛行的俾斯麦崇拜保持距离。在很多场合下,他毫无保留地批评俾斯麦的文化战争,更是无法容忍围绕在俾斯麦身边,失去独立思考的温顺官僚。

韦伯对德国的认同也有着相似矛盾和紧张。在学术生涯的早期,韦伯曾对德国易北河东岸地区的容克地主经济做过一番详尽的研究。他发现德国东部原本人口稠密的农业区,人口之所以不断减少,正与容克地主的利益相挂钩。他相信这些普鲁士统治阶级的利益从根本上是与德意志帝国的利益相违背的。而普鲁士的中产阶级更是充斥着没有脊椎骨的庸俗之辈。每当韦伯旅行之时,他常常抱怨德意志是一个没有希望的国家了,愤怒地说出永远不回来的话。而作为一名普鲁士的军官,德皇威廉二世也时常是他嘲讽和蔑视的对象。

表现在德意志工人和庶民身上的勤奋、克制和奉献自我的精神,却又唤起韦伯内心最为强烈的民族自豪感。他在万国博览会上骄傲地观看德国工艺品所展示的技巧与工艺,他对巴黎街头的德裔裁缝和鞋匠精湛手艺深以为荣。“这种追求效率、实际、‘日常生活之美’的能力”,韦伯在晚年写道,“正与其他民族的迷醉和做戏形成对比。”

1904年,韦伯从美国之旅回国后不久,德国面临着严重的政治危机。相比于英国、法国和俄国先后缔结协约,德皇在外交上采取的毫无策略的游移政策,让德国失去了多次结盟的良机。空洞的吹擂、虚张声势的口号与态度上的反复无常,让德国在欧洲陷入孤立的境地。而作为国家象征的威廉二世,更是成为了国际舆论的嘲笑对象。

忧心国事的韦伯把矛头指向了臃肿而无能的政治结构。德国这套虚假的政治制度根本没有能力有效率地选取负责任的政治领袖,而对于政治上温驯、技术上完美的官僚机器不受限制地扩张权力,也很难找到制衡的力量。韦伯后来在学术上所做的政治分析,根源都在为德国寻找一个负责任的阶层,能够在列强纷争的国际局势中,有能力担负起领导的使命。

一战爆发之际,韦伯正值天命之年。在韦伯看来,一战是各国之间经济与政治的各种敌对凑在一起而造成的结果。如果德国存在“罪过”,就在于不切实际的妄想与作为上的无能。他承认武力是任何政策的最终诉求,同时又痛斥主战派的战争狂热,会给德国带来灾难。他在1915年写道:“每一次的胜利,都让我们更远离和平。这正是目前状况的独特性。”

韦伯敏锐地察觉到,战争的拖延会让美国成为世界工业的霸主,并且预感到美国会在某一时刻卷入战争。为此他批评德国的海军策略,停泊在美国、英国等港口的大量商船最终会被没收而成为反击德国的力量。他急切地请求一位副部长让他阅读波兰的官方档案,得以让他尽快与波兰企业家沟通,却遭到了拒绝。

一战战败之后,韦伯作为专家,代表德国前往凡尔赛参加和平会议,这是他一生中与政治最为接近的距离。他建议那些被指名的德国战犯主动献出自己的头颅,承担政治错误所带来的后果,甚至与鲁登道夫当面展开辩论。一年之后,面对台下聆听演讲的大学生,韦伯在学理上对这种他所要求坚持的“责任伦理”进行了更为精致的分析。

身为一名知识精英,韦伯继承了德国的自由主义传统,又是一名坚定民族主义者。他对于公共事务的关怀,是他自愿加诸自身的负担。虽然他没有获得过权力,但他时刻感觉到政治在呼唤他献身。正如他所言:

“谁有自信,能够面对这个从本身观点来看,愚蠢、庸俗到了不值得自己献身的地步的世界,而仍屹立不溃,谁能对这个局面而说:‘既是如此,没关系’,谁才有以政治为志业的‘使命与召唤’。”

学术志业

从不愿意冒充蛊惑人心的“假先知”

熟悉韦伯的读者肯定清楚,韦伯在作品中处处显露客观、审慎的治学态度。为了坚持追求精准与持平的表述,他的文章中充满了用于限定和补充说明的字句和条件句,让原本就充满学究气的著作更加显得艰涩。这种治学中的克制与理性恰恰与韦伯在参与公共事务中的热情形成了鲜明的对照。

在韦伯的时代,社会学的研究才刚刚起步。如同其他新兴的学科,在内在的学术基础和定义没有明确之前,社会学领域的研究者很难抑制不断扩展研究范畴的自我倾向。作为社会学的奠基人之一,韦伯的一个重要贡献在于,对社会学乃至所有人文社科领域内的学术划定了研究的界限。任何学问都不可避免有其限制,韦伯终其一生都在对这一理念不断探讨,最终发展出了一套他称之为“价值中立”方法学原则。一名社会科学家只能在事实的领域分析和解释现象,对于政治、艺术、宗教的价值判断,学术应保持缄默。

韦伯晚年发表的著名演讲,清晰地展现了他对这种价值的阐释与践行。“一战”战败之际,德国思想界陷入了混乱的纷争之中。民族主义、国家主义、社会主义、文化浪漫主义等各种思潮和观点逐渐趋于对立和分化。当韦伯在1917年、1918年被两度邀请在公众面前发表演讲之时,台下迷茫的大学生渴望的是一位能够指引前路的精神导师。

作为一名极具魅力的讲者,韦伯完全可以顺应年轻人的心愿,但他断然拒绝充当这一角色。尽管韦伯在著作中对于希伯来先知的描述,时常能够看见自己的影子,但他在现实中从不愿意冒充蛊惑人心的假先知。

他格外冷静地意识到,那些鼓舞人心、言之凿凿的说辞只是在编织迷人的幻觉,误导人们走向极端和狂热,最终让这些年轻人陷入悲观和绝望的深渊。韦伯告诫台下的学生,学术不能告诉你生命的意义,甚至也无法自证从事学术本身是否有意义。“在教室的范围内,唯一的德行便是平实的智性诚实。”

在这场主题为“学术作为志业”的演讲中,韦伯进一步提出了自己对于现代世界特征的基本判断。“世界被祛除了迷魅”,是韦伯对于现代社会的凝练见解。

在古代世界中,人们将生命的意义与宗教的超验存在相连。而自启蒙运动以来,理性主义与实验精神,以及随之而来的专业化和理智化,已经将精神世界分割得七零八落。信仰的忠诚被来自不同领域的原则所瓜分。

多个世纪以来,基督教的宏伟悲情掩盖了世界中常见的互相竞争和抵牾的价值,而到了我们的时代。韦伯写道,“昔日众神从坟墓中再度走出”,近代世界又走回多神论,只是那些神的名字不再叫做朱庇特、阿波罗、阿弗洛狄忒,而被现代人称之为自由主义、社会主义、女权主义与性的解放。

韦伯早年对父母认同的矛盾,在政治实践中民族主义与自由主义的冲突,都让他对现代社会价值多元而互相冲突的本质特征有了深刻的体认。正是由于价值之间相互冲突,理性对此无能为力,人应当信奉什么样的生活,最终只能依赖个人的自主选择。

韦伯所断言的现代社会的根本特征,同时也是现代社会的根本困境。作为个人,我们相比以往拥有了更多的选择,但更多的选择也意味着更多的负担。我们不仅茫然若失,不知如何选择,也不能怨天尤人,必须自行承担抉择的全部后果。作为群体,不同价值间的冲突与对立每天都在撕裂着社会,引发国际冲突。在韦伯离世百年之后,如何应对现代社会多元主义的挑战,仍然是思想界乃至每个现代人内心深处需要回答的命题。

韦伯传记中记载了一件轶事,有人问韦伯,学问对他到底有什么样的意义,韦伯给出了一个耐人寻味的回答:“我希望弄清楚自己能坚持多久。”在对现代社会做出清醒而悲观判断之后,韦伯并没有直接给出问题的答案。但这种“出劲而缓慢凿穿木板”的坚持,或许是韦伯对这个不完美的世界给出自己的回应。

在教室的范围内,唯一的德行便是平实的智性诚实。 ——马克斯·韦伯

撰文/新京报记者 李永博