吃,是人生一件大事。中国古人说,民以食为天。汪曾祺说:不热爱美食的人生是有缺憾的。是啊,食色性也,爱吃本就是人类的天性。虽然笛卡尔说过,我思故我在,但在吃货们那里也可以说,我吃故我在。

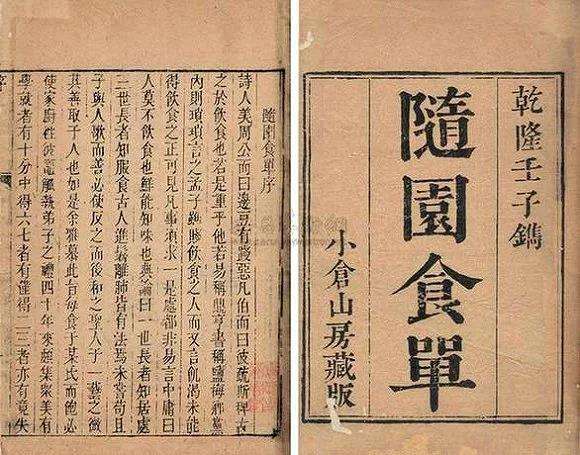

古往今来,不乏与美食相关的历史故事与文学作品,比如晋朝束皙写的关于面团的狂想曲《饼赋》,比如宋代诗人苏东坡在杭州发明的东坡肘子,比如清代文人袁枚在南京写成的菜谱《随园食单》,比如当代作家陆文夫写的苏州美食小说《美食家》。

《随园食单》([清] 袁枚)

有人喜欢吃,进而自己掌勺做吃食,有人则喜欢做给他人吃,愿意做菜给别人吃的人大抵是不太自私的。在许多爱吃的文人眼中,烹饪类似于一种写作活动,厨师们挥舞刀铲、炝炒煎炸的过程好似某种浪漫化的书写,在这个过程中,美食的秘密游走在食物的气息里,就像是文字的奥妙藏身在字里行间的隐秘中。

近日,英国人扶霞·邓洛普的一本《鱼翅与花椒》吸引了众多吃货的目光。这本书读来极富快感,不仅仅是因为里面谈到的美食。在扶霞看来,一流的厨艺远远不止味道这么简单,和所有的艺术一样,它是一场关于文化的对话,可以在更广阔的背景下去探索更丰富的内涵。

《鱼翅与花椒》

作者: (英) 扶霞·邓洛普

译者: 何雨珈

版本: 上海译文出版社 2018年7月

“我就是一个厨子啊。” 在厨房感到平静与快乐

和许多喜欢中国菜、喜欢中国文化的外国人一样,扶霞尤其痴迷于四川菜。但别人也许只是喜欢,扶霞却因为喜欢一头扎入了学习中国菜的激情里,一下就是20多年。别人也许只是学上几手就满足了,扶霞却以一种搞学术研究式的高涨热情,一生不遗余力地向西方推广中国菜。事实上,扶霞最初走的就是学术之路,如果不是来了中国,扶霞也许会在那条路上一直走下去。

扶霞川菜笔记。

扶霞川菜笔记。

她从小在牛津长大,在剑桥大学获得英国文学学士学位,在伦敦亚非学院获得中国研究硕士学位。但扶霞总是觉得,成为一个学者,并不是她内心真正想要的,相反,自己一直以来都像牵线木偶一样,被各种学术和职业上的标准控制着,用别人的眼光定义自己。

1992年,扶霞来中国旅游的时候,一位中国朋友带她去吃了一顿正宗的川菜。在扶霞的记忆里,这是一次销魂的盛宴,时至今日,扶霞仍然记得每一道菜的名字。扶霞学会的第一句完整的四川话就是“厨房在哪儿”。而那时吃到的鱼香茄子,更被她认为是自己吃过的最好吃的中国菜之一。也许是这道鱼香茄子一直吸引着她,蛊惑着她,使她魂牵梦绕,当扶霞后来获得一笔英国文化协会的奖学金补助后,她立即决定去四川大学交流学习一年。

扶霞在四川烹饪高等专科学校学厨。

扶霞在四川烹饪高等专科学校学厨。

在这段日子里,扶霞终于发现了自己真正想做的事情:“我就是一个厨子啊。”有一天她对自己说。因为只有在厨房里的时候,她才能真正感觉到平静与快乐,感受到完整的自我。因此她做出了一个惊人之举:来到四川烹饪高等专科学校接受三个月的专业厨师训练,成了该校历史上第一位外国学生。

与很多外国人一样,扶霞对于中国菜的最初印象是“中国人啥都吃”。虽然成长于一个饮食十分开放的家庭,从小随父母品尝过各种菜系,但实际上,扶霞对中餐态度的转变,也经历了一个实打实的升级打怪的过程。比如1992年她第一次来到中国时,餐桌上的皮蛋使她全身发麻,她这样描写道:

“这两瓣皮蛋好像在瞪着我,如同闯入噩梦的魔鬼之眼,幽深黑暗,闪着威胁的光。”

刚来四川时,一个研究烹饪史的中国学者请她吃饭,特意为她点了一盘昂贵的猪脑花。她感到恐惧、不适,遂将脑花藏起来,准备偷偷倒掉,但学者殷勤地把脑花往她的盘子里夹。最后,她心一横、眼一闭,张口吃了,没想到就此爱上脑花,那口感竟如此柔软绵密,层次丰富。第一次吃兔头时,扶霞也很抗拒,那兔头“没有耳朵、没有脸皮,兔眼珠子直勾勾看着你,尖尖的牙齿一览无余,散发着不祥的气息”,只是在醉酒的作用下她勇敢尝试了一口,才发现原来兔头如此美味,真是“危险的诱惑”。

扶霞做的峨眉豆腐脑、麻婆豆腐和毛血旺。

扶霞做的峨眉豆腐脑、麻婆豆腐和毛血旺。

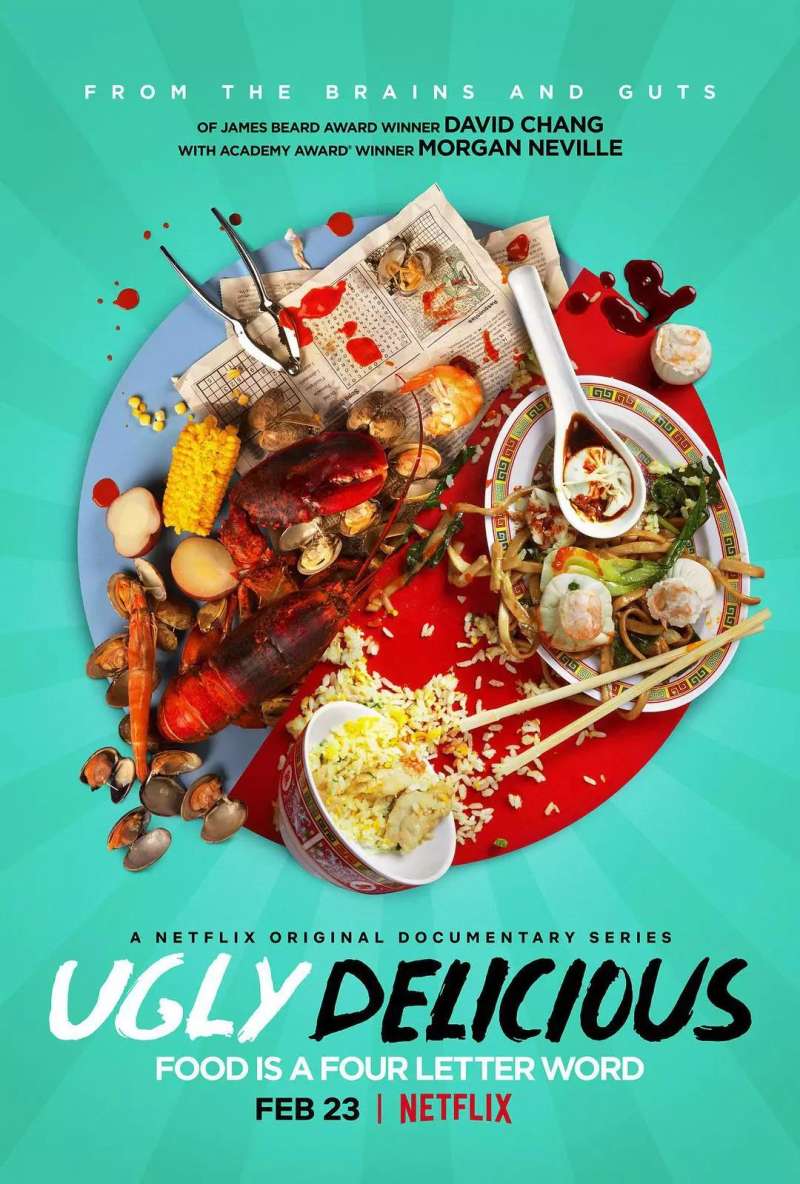

人们对陌生食物的本能排斥,是一件普遍又令人无奈的事。在过去,西方始终对中餐没有足够的认识,英文中甚至有“中餐综合征”这样的贬义词汇。在2018年的纪录片《美食不美》中,节目探讨了中餐为什么长期无法在西方世界得到应有的认可这一问题,扶霞也有参与。在这样的背景下来看《鱼翅与花椒》一书,似乎更加耐人寻味。正如纪录片所言:“我不能改变他们的立场,但也许我能开拓他们看待食物的视角。”扶霞做的,也是这样一件事情。

纪录片《美食不美》( Ugly Delicious ,2018)海报。

在中国,收拾活鱼、杀鸡宰羊,这些“日常的残酷”都足以让一个西方人叹为观止。但正是在这种日常的残酷中,扶霞渐渐理解了中国。尽管在成见颇深的西方人眼里,中国人是一群怪物,什么都吃,但在扶霞眼中,中国大众的传统饮食,却可以作为整个人类社会学习的范本,家常菜始终是扶霞心中最好的生活方式。在学习烹饪的实践中,她意识到,在中国学习烹饪的语言,原来也是在学习人生的语言。比如,爱情里的嫉妒叫做“吃醋”,生而为人所经历的疼痛与艰难叫做“吃苦”。

厨房是最后的避难所,扶霞说。那些被放逐的、流亡在外的失意之人,能从吃食中找到慰藉,生活是苦的,食物却能带来暂时的甜。在一个政治动荡的社会中,个人的命运由专制的君主所决定,在和平年代,事业与名声也有可能因为某人的心血来潮而毁于一旦。在这样的环境中,食物是很安全的享受,人们可以毫无恐惧地在其中放松自己,在其中找到自由与慰藉。

芋儿烧鸡。

芋儿烧鸡。

在《鱼翅与花椒》这本书里,幽默风趣的语言大多时候如一股洪流般冲过我们的神经末梢,使我们大笑,使我们忘我,但其中也不乏苦涩的笔调。异乡人在他乡总是会被观看,同时自己也在观看他人。在这些年的“被看”与“观看”中,扶霞对中国的认识与体察也在逐步深入。自90年代来到中国开始,这20多年的时间里,扶霞亲眼目睹了中国狂飙突进的经济发展给带来的巨大变化,中国由封闭走向开放,经历了吃饱、吃好、再到吃巧的过程,但很多东西也随之消失,比如在被拆迁改建中渐渐逝去的成都市井生活,比如被经济改革掏空的那些福建村落。扶霞书写着一个个正在迅速消失着的地方,一个个消失不见的人,像是在书写一部墓志铭。

扶霞将中国当成了第二故乡,因此对中国充满着复杂的情绪,有眷恋也有失望,有反思也有希冀。食物曾给予扶霞最大的快乐与自由,但是如今她也在反思。中国一方面对饮食的探索达到了极致,但另一方面食品安全问题也越来越严重,这些使她对中国充满忧思。但她没有逃离中国,就像她主动前往非典时期的中国时所说,为什么要逃呢?这是你生命的一部分,就像婚姻一样。

就在采访扶霞的前一晚重读《鱼翅与花椒》这本书时,我忽然涌起了某种对于生活的强烈激情。汪曾祺曾说他不爱逛商店,却爱逛菜市,看着那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,令人感到生之喜悦。读这本书也是如此,虽然不乏苦涩的回味,但占据身心的,仍是“生之喜悦”,是“活着真好”这件真事情。

《肉食者不鄙》

作者: 汪曾祺

版本: 中信出版集团·楚尘文化 2018年7月

对话扶霞:“关于美食的描写比性描写更加刺激”

新京报:在《鱼翅与花椒》这本书中,你的文字很鲜活,对人、事、物的观察细致入微,这是否和你在大学时曾经修过的文学专业有些关系?

扶霞:我在剑桥大学读文学专业的时候读了很多作品,潜移默化中多少会有一些影响。我并不特别崇拜某一个作家,不过,乔治·奥威尔(George Orwell)对我影响比较深,比如他的文集《政治与英语》(Politics and the English Language)。他说要把文字中多余、复杂的东西去掉,删繁就简。他自己的文字也很清楚、很简洁。因此我自己写东西的时候,就会主动去掉那些多余的形容词,尽量写得干净、自然一些。

新京报:你在书中也提到了不少中国作家和古典文学作品,最喜欢的作品或者作家是谁?

扶霞:最喜欢《红楼梦》!我看的是企鹅的英文版,译者翻译得很厉害。它反映了中国古代社会的很多方面,爱情、饮食、风俗习惯等等,包容万象,总之,阅读这本书是很奇妙的体验。里面的人物我最喜欢史湘云,她的性格非常好。我喜欢的还有沈复的《浮生六记》,真是写得太美了。沈复的性格、爱情等等非常吸引我,读这本书的时候我也在研究江南文化,沈复让我看到了中国江南文人的样子。我最近开始看《金瓶梅》(The Plum in the Golden Vase),是美国芝加哥大学的一位教授芮效卫(David Tod Roy)翻译的,他几乎一辈子都在翻译《金瓶梅》,译得非常好。以前的那些译本翻译得很枯燥,我都没有读完,只有这个译本使我沉迷其中。对我来说,里面关于美食的描写比那些关于性的描写更加刺激,里面有整个的世界。

新京报:最初引诱你来中国的,不是食物,你是带着研究计划来到中国的,当时为什么选择了中国少数民族历史这个研究课题?

扶霞:其实没有什么特别的目的。因为我很喜欢旅游,喜欢跑到像西藏这样的地方体验一些有意思的事物。最大的目的可能是想了解中国吧,所以就选择了这个专业。九十年代初的时候,西方世界并不像现在这样对中国着迷,我最初学习汉语的时候,大家都不理解,不明白学这个有什么用。但那时,我想寻找一种独特的生活,中国给了我一个目的地。

我们吃的东西,代表了我们做人非常核心的一部分

新京报:你怎样理解中国传统中所说的“民以食为天”?你提过很欣赏中国古代的饮食态度,可以具体谈一谈吗?

扶霞:饮食是人生最重要的事情,是人类交流、人生健康的基础,也是很大的乐趣。中国历史上有许多大的动荡与流离,但享受美食的愿望一直都在。比如,孔子就很讲究吃,如果肉没有切好,他不会去吃,如果配的调料不行,他不愿去吃。在这样一本治学的书中竟然有这样一些关于饮食的精妙言论,说明在中国,吃得怎样代表着一个人的修养。

还有庄子的“庖丁解牛”,我很喜欢这个故事。烹饪在庄子的笔下就像一种巫术,或者说气功,随着运刀,人的整个身体都在优雅地移动,这体现了一种“道”,也体现了厨师的烹饪之“道”。这也是我的类似经历,是在做菜时达到的一种轻松的优美的状态,或者说是一种冥想(spiritual mediation)。在中国的古文中,有很多这样的表述,我特别喜欢的是吕不韦《吕氏春秋》中的“本味篇”,说的是古代厨师伊尹对于味的理解,他谈到了火候、调味、去腥味、去膻味等技巧,以及饮食烹饪的神秘性等等,几千年前的文章到今日依然受用,这很厉害。

附《吕氏春秋·本味篇》原文:

汤得伊尹,祓之于庙,爝以爟,衅以牺猳。明日设朝而见之,说汤以至味。汤曰:“可对而为乎?”对曰:“君之国小,不足以具之,为天子然后可具。夫三群之虫,水居者腥,肉玃者臊,草食者膻。恶臭犹美,皆有所以。凡味之本,水最为始。五味三材,九沸九变,火为之纪。时疾时徐,灭腥去臊除膻,必以其胜,无失其理。调合之事,必以甘、酸、苦、辛、咸。先后多少,其齐甚微,皆有自起。鼎中之变,精妙微纤,口弗能言,志不能喻。若射御之微,阴阳之化,四时之数。故久而不弊,熟而不烂,甘而不哝,酸而不酷,咸而不减,辛而不烈,淡而不薄,肥而不腻。”

新京报:《鱼翅与花椒》里提到的大多数食谱都是南方菜系,你也曾说过,中国的南方菜系与北方菜系的差别,就好比是西西里菜和丹麦菜之间的差别,差别巨大。你是否更偏爱南方菜系?你喜欢吃饺子吗?还有中国哪些地方的饮食想要体验?

扶霞:可能因为我喜欢中国的蔬菜,南方的蔬菜相对丰富一些,同时我也觉得米饭有益健康。我比较喜欢南方菜,但并不是说我不喜欢北方菜,只是时间有限,我对北方菜还不够了解。我很喜欢饺子,四川当地的一种水饺——钟水饺,其实也是从北方的水饺演变而来的。我觉得四川的饮食很有包容性,在四川,面食仅次于米饭。我现在特别想去山东体验鲁菜。我在北京时考察过一点鲁菜的做法,但我想实地去考察一下,尤其是去山东曲阜看看。中国美食肯定是一辈子也吃不完的。

新京报:盐是百味之首,又最具包容性,就像一道菜的灵魂一样,厨师对盐的把握主宰了食物整个的命运。你对“盐”或者说“味”的理解是怎样的?你专门写了一节谈“味”,在“味之本”中着重提到了对味精的困惑。

扶霞:对,无盐不成菜。我很幸运,在四川学会了许多调味的技术,四川的味性有可能是中国最丰富的。味道是川菜的灵魂,但不是“麻辣味”,而是“复合味”。在中国,我特别欣赏的是“本味”这个古老的中国观点,这是所有厨师必须要有所了解、有所发挥的。我其实并不是反对味精,只是我自己做菜和熬汤时不用,不去破坏原材料的本味。如果我们习惯了味精,就不太能品味到蔬菜本来的味道,而如果抛弃这些,味觉才会变得敏感,才能够尝到食物微妙的味道,比如说新鲜竹笋那种淡淡的咸味。

新京报:你在书中经常会从精神上谈及我们的食物,比如,我们吃的东西,代表了我们做人和自我认知非常核心的一部分,烹饪语言可以影响我们的思维方式等等。之前也遇到过一个践行自然农法的人,他说,人内在的能量与吃的东西有很大关系,它们驯化着我们的内在。

扶霞:其实现在我越来越考虑食物与环保的问题,如果我们多吃蔬菜、少吃肉,也会对我们的心有影响,这是一种同情心、一种仁慈心,有点跟佛教的传统思想相关。我有时也会感到自己有罪,在经历了这么多大吃大喝和暴饮暴食之后。我觉得我们应该吃得更加环保一些。

对中国越是了解,就越是能体会朴素的东西

新京报:书中有一章专门取名为“红楼梦”,记录了你在扬州的日子,提到了你对扬州的理解以及阅读《红楼梦》的一些感受,但有一个变化是,这时的运笔没有了全书开始时那种天雷地火般的感觉,更多是一种平和的笔触。你说,来了扬州,终于找到了人生的和平。这是否算是你来中国多年、对中国认识的一个转折点?

扶霞:是的。记得有一次一个朋友开玩笑批评我,他说,扶霞,如果你只爱川菜,你是不可能成为一个真正的美食家的,因为中国美食最高的水平反而是那些清淡的淮扬菜、粤菜。

做成雪花状的粤式点心。

做成雪花状的粤式点心。

我觉得很有意思,实际上确实是这样的一个过程。我年轻的时候想要寻找最刺激的菜,但我对中国的文化越是了解,就越是欣赏那些比较微妙的、朴素的、不被夸大的菜肴。当然我还是特别爱川菜,但我如今也有了另外的比较欣赏的美食。这也是基于对中国文化更深的了解。那时,我看了一些中国文学,了解到中国历史上的江南文人们,他们对自然、对文学、对艺术、对美食等等许多事物都有着敏感的嗅觉,比如沈复。而如果是九十年代初我来中国的时候,我并不能像今天这样理解他。

新京报:非典时期你也在中国,那时你困在了湖南,比较封闭的状态,因此这段经历和你在四川显得尤为不同,你在那时更深入地接触了中国过去的历史与政治运动的影响。所以书中有这样一句,“到了湖南,才算是真正将自我迷失在了中国。”这段经历使你对中国的认识有了怎样的变化?你提到了身份认同的问题。

扶霞:我觉得这是一个非常普通、非常自然的过程。你认识一个新的地方,慢慢爱上它,然后会认识到它另外不好的一面,却更加爱它。非典那时候我决定去湖南,是很困难的事情,但我决心要像一个真正的中国人那样在那里生活,也正是这样做的,我交到了很多好朋友。

扶霞在湖南农村做麻婆豆腐。

新京报:在你从学术转向烹饪的过程中,受到过外部阻拦吗?在如今的中国,许多学生都面临着读书还是工作的困惑,一直在被框好的生活里挣扎。

扶霞:我的父母很特别,不像中国父母一样。(笑)他们看了很多书,是很轻松的人。我的妈妈没有上高中,十五六岁就不上学了,但她很聪明,思路很有意思。她非常喜欢文学,只是上学那时太调皮,读得并不多。我的父亲家庭教育水平比较高,他有三个兄长,一个是哲学家,一个在大学里教古典文学,还有一个是设计师。我父亲是最小的,他很聪明,上过牛津大学,但也很懒惰,毕业得的是三等学位。他是一个很没有野心的人。

我小的时候,周围孩子的父母都是牛津大学的,他们都有好的前程,但我父母没有给我一点压力。我也是很懒惰的,做作业不努力,只想画画,想做菜,从11岁就想做厨师,但我很幸运,每次考试成绩不费力也考得很好。(笑)我的中学是英国最好的中学之一,因为周围的人都要上大学做研究,所以我开始也走了这条路,我其实也挺喜欢做学问的,只是我最喜欢的还是做菜。我的母亲很喜欢做菜,她有时会给报纸杂志写些菜谱,这也给了我鼓励。但如果我十八岁时没有上剑桥,我的父母也是无所谓的。

新京报:其实我感觉书中很多地方你写得很含蓄,有读者说是春秋笔法。最近的活动中你和读者也会有一些交流,读者的反馈给你怎样的感受?

扶霞:我觉得许多东西不用说明,因为目的不是批评,而是了解。所以也不能说是春秋笔法。我不知道大家到底怎么看,但我很高兴大家喜欢这本书。最初,其实我是有些害怕的,我很担心中国读者对书中的一些描写会感到介意。但现在好了,我觉得如今的中国人和九十年代相比更加包容开放了,能够接受更多的东西、彼此进行平等的交流。大家似乎都懂。这让我很开心。