读朱西甯先生的作品,使人惊讶,惊讶于他温和的外表下潜藏着这么大的能量,而他的作品又是如此复杂多样,无法仅仅用“乡土文学”、“军中文学”之类的标签来限定。世纪末的台湾一片喧哗骚动,日新又新,朱西甯的孤军奋斗是个异数,借着张爱玲与胡兰成的接驳,朱西甯意外地在台湾赓续了一个五四的“反”传统。到底应当如何评价,看待朱西甯在文学史的位置?朱天心、朱天文、唐诺的看法或许多少带了一些亲人的情感在里面,但同是作为文学从业者,他们也能从中抽离出来,不带偏见地审视朱西甯其人、其作。

“真正悲伤的东西是善与善的冲突”

新京报:关于朱西甯的评价仍然存在争议,通行的文学史给朱西甯先生的定位是“军中作家”、“乡土作家”,这是否是一种文学史的偏见?你如何看待朱西甯在文学史中的位置?

唐诺:台湾经历了很多变化,文学史就交给未来的人去做吧,我只说一下过程。其实在我认识朱西甯老师之前,他就已经是当时台湾最好的小说家了,这在那时是没有争议的。

后来台湾乡土文学运动兴起,多少对朱老师造成了一些冲击和事后评价的改变。这个“乡土”并非我们所说的“乡土作家”那个“乡土”,它实质是把文学当成了一种宣传工具,像朱老师这样坚持纯文学的一些人自然无法接受,所以就有了一个激烈的乡土文学论战。

最初朱老师是以一个军人的身份去到台湾,但这个身份是时代的偶然。到他40多岁退役之前,他都是在军中进行写作,特别的地方也在这里。乡土文学论战后,有了敌我之分,朱老师被归为“那边的人”,声名也从那时开始发生了改变。

这是典型的政治污染文学,文学受到各种比它更强大的力量的影响。之后的历史会怎样评价这些事情,不知道,这要看未来的台湾与大陆要如何理解这段特殊的历史。

纯粹从文学的角度讲,我依然认为朱西甯是1949年至今台湾最优秀的小说家,如果加上“之一”的话,大概也没有几个。

唐诺

新京报:刘大任称,朱西甯的文学属于“灰色地带传统”,惊讶于居然在台湾“发现了鲁迅与吴组缃的传人”,他认为朱西甯的作品并不属于张派或者胡派,而是应该属于鲁迅、吴组缃、沙汀、艾芜、叶紫和罗淑所代表的这个传统。

唐诺:他其实是从“五四”一路过来的文人。今天我们看到的作品是他三十几岁到四十出头时期的作品,是他的第一个高峰期,用的文学基本题材与设定还是以大陆华北,即他的家乡山东临朐、江苏宿迁为背景。

但朱老师的作品非常多,他从年轻时一直写到最后一刻。《铁浆》与《旱魃》是他第一个时期的作品,所谓的“怀乡”之作指的就是这些。

我当时也反对过,如果说他的作品是怀乡文学的话,另一个与他齐名的作家司马中原更加适合,司马中原所歌颂的黄河长江、北方大地、古老汉唐,让当时的台湾人一听就热泪盈眶。

而朱西甯的“怀乡写作”是批判性的,这里面有深刻的反省。也许是因为时空与个人特质的关系,朱老师与二三十年代那一批作家的不同在于,鲁迅那时的中国无疑在一种更为迫切的时刻,周遭的世界有更大的召唤,文学的使用方式有着另外的目的,它被用来鞭打当时的社会与统治者,如空中飞舞的投枪,是会伤害人的。

但朱西甯是个很温和很宽厚的人,再加上基督教的宗教信仰,因此他的小说多了几层徘徊,不会把恶与善分得那么清楚。他对世界充满了同情,总是会对一般所谓的“恶”多看两眼,给它们一点点的机会。

真正的“黑”不只有一种色调,很多的不幸与错误并不一定有复杂的原因,但为什么人会走到那样的结果,是什么造成的,小说会去探索原因,就像昆德拉说的,小说永远比你想象的要复杂。

当然这会在某种程度上损失文学那种强大的捶打力量,但却出现了更多的层次。其实我觉得“心软”不只是一个情感的变化,更是一个思维的变化,你开始觉得事情可能没有这么简单,小说正是从这里出现了层次,开始展开。

朱老师的写作也是如此,他总是会留有余地,总是会给人一种可能性和空间,这对于三十年代作家来说可能太奢侈了,但这是比较接近文学的,没有负担文学之外的目的。

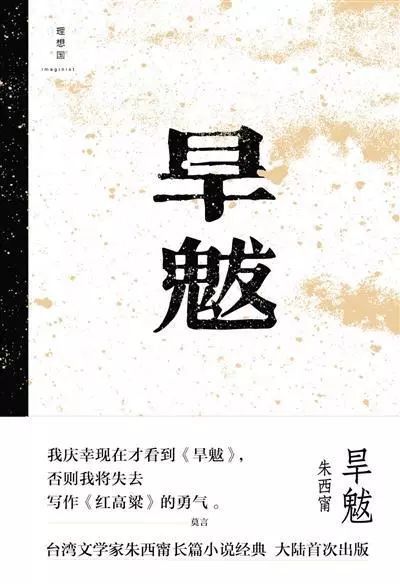

《旱魃》

作者:朱西甯

理想国|九州出版社 2018年10月

新京报:除了关于大陆农村的描写外,朱西甯还有许多以台湾战后市镇为背景的作品。张大春说,从民国57年起,朱西甯的写作进入了一个不同于往昔的阶段,借用现成的术语来形容,可谓朱西甯的“新小说时期”。

唐诺:今天我们要开始书写现代,但我们没有故事了。以前我们写的东西在乡村,比如贾平凹写陕西,莫言写高密,迟子建写东北,那个世界是完全透明的,我们不仅了解你这个人从出生到现在的故事,也知道你上一代人的故事,非常完整。

但是在城市里,你碰到一个人,转过街角,这个人可能就从你的生命里消失不见了,所以王安忆说,城市无故事。城市是非常难写的,西方已经摸索了百年,我们笼统称之为现代书写,但在中国经验仍然不足。

台湾的脱贫脱困大概在七十年代就已经开始,也就是朱老师写完《旱魃》后不久,乡村不断消失,开始了城市化,朱老师的写作这时也开始变,他没有像司马中原那样继续反复写记忆中的家乡。

从《现在几点钟》以及后来的《春风不相识》开始,朱老师进入了他的第二个阶段的写作高峰,许多书写方式都在改变。这很难,因为台北不是他的故乡,如何书写“第二个家乡”,这是朱老师后来20年的创作所面对的。

台湾过去讲的“现代主义书写”要追溯到一批学院派的人那里,比如林怀民、郭松棻等,但其实早在现代主义引进台湾之前,朱老师就已经以一个人的方式默默开始了探索,比如《冶金者》等等。对一个已经成名的小说家来说,要放弃自己最有把握的、已经被大家认可的书写方式,需要很大的勇气。

父亲用信仰回应中国现代化问题

新京报:张爱玲曾写信给朱西甯,相信他的作品一定会有极广大的读者群,甚至将来还会扩大。但是现实似乎和张爱玲预言的相反,虽然莫言、阿城等读过他作品的人,无不迅速成为他的读者,但读者群总体来说还是很小。

朱天心:台湾六七十年代的时候,没有畅销书、排行榜这样的概念,但那时父亲的作品是台湾文学里最重要的作品,是最会引起阅读和讨论的,很多学生都是父亲的忠实读者。

后来因为台湾政治气候的变化,父亲的作品被有意或无意地遗忘了。他在之后的斗争中被定为“统治阶级”、“既得利益者”,从台湾文学里除名。不只是父亲,像我们这样的外省人第二代也是如此。

我记得十几年前,一个学生要研究我的作品,但几个教授和他讲,你非得研究这个“中国人”不可吗?想要劝阻他。由此可以想见像父亲这样一九四九年来到台湾的第一代外省人的处境。确实在这二十年里,他在被有意地集体遗忘。

朱天心

新京报:朱西甯受到了胡兰成怎样的影响?

朱天心:父亲认识胡兰成是在七十年代末期,像《铁浆》这些作品其实是在认识胡兰成之前写的。我觉得父亲受他的影响是后来不怎么写小说了。

在整个八十年代,父亲就像胡兰成的信徒一样,用理论的方式推广他一直念兹在兹的“基督教中国化”的想法,他从胡兰成谈中国礼乐的一些理论里获得支撑,想要急切地表述、推广这些理论。

一直到最后十年,父亲才又重新用起小说的方式,埋头《华太平家传》。我不晓得他的内心转变如何,但那十年他确实放弃了小说,那是他一生里比较异常的时候。

新京报:写作《华太平家传》时的朱西甯在进行怎样的尝试?

朱天心:其实从十九世纪开始,但凡有志之士都在用自己的方式回应现代化的问题,要怎样面对中国仍旧处于前现代的状况。父亲念兹在兹的是信仰这一部分,他其实是在用他的信仰回应中国的现代化问题。

《华太平家传》从庚子教难、义和团写起,本想一直写到当下,但只写到我的爷爷那一代就过世了。他这时又回到了过去小说家的创作态度,从八十年代末开始,就闭门不出写《华太平家传》,有人来找他,我们就说他到山上去写作了,其实他就在三楼写。写作过程很漫长,前后八易其稿。

当他写到33万字时觉得可以拿出来重新梳理一下的时候,才发现书稿除了面向人的那侧,其余皆被白蚁啃噬。其实我们全家平时很少聊到各自进行的创作,听到这件事情后,我们都很伤感,但父亲却很释然,他觉得可能是自己写得不够好,上帝在用这种委婉的方式收回。我觉得他在其中投入了所有的过往,是他一生思想的总结。

左起:胡兰成、朱天文、朱天衣、刘慕沙、朱西甯、朱天心。

锻造小金鱼的“奥雷里亚诺上校”

新京报:你曾论及朱西甯1969年的短篇作品《现在几点钟》,惊讶于它的现代感。如何看待这种“现代感”?

朱天文:父亲受惠于传教士家庭。他出生时,正是中国文化非常衰弱和萎缩的时候,需要新的东西进来,而他所接受的新式教育和五四影响给了他一副“新”的镜片。

《铁浆》是他27岁到37岁之间的结集,但这些并非怀乡之作,他始终带着现代意识来看他的家乡,用一种“热眼旁观”的方式观察着他周遭的现实,然后写下他与现实的对话,即便是早年的幼稚之作,也都注入了现代意识。

因此当六十年代台湾开始步入城市化的时候,他没有停留,进入了他的“现代主义转折”时期,写了《现在几点钟》等许多作品回应那时的当下,他是同代小说家里最富实验精神的人。

但他的大胆求变并非是为变而变,为新而新,而是因现实而变,为了找寻那个最好的“容器”。很多读者不理解他为何要放弃以前的故事性,描写现代的这种琐碎疏离,但是对于写作者来说,宁可选择有意的失败,也不会选择熟悉的重复。

朱天文

新京报:朱西甯在《三三集刊》和三三书坊创建与发展过程中扮演了怎样的角色?你曾说,朱西甯在三三时期选择了做一位“供养人”,放弃了小说创作。

朱天文:那时我们真的以为他不怎么创作了。但如今我们来拍父亲的纪录片,从南京到宿迁一路过来,才发现他其实从来没有停止过写作。

即便是三三最热闹的那两年,也就是我后来称之为“供养人”的那个阶段,他也一直在写,所以我那时说的“供养人”对父亲是个不正确、不公道的说法,他的创作力远比我和天心旺盛。

最后的十年,他从楼上的书房移到楼下的客厅写作,回到了最初他来台湾时的状态。那时天非常热,没有电扇,他就从屋里牵一个灯到外面,在藤椅上架一个洗衣板,借着灯光写,用亚克力板把稿纸夹起来写。

之所以把书桌搬到楼下,是为了接电话、收快递,处理种种事情。他是如此的专注、凝神,在那个小角落里写啊写,而不是在一张大书桌上。

那个角落,就像马尔克斯《百年孤独》里奥雷里亚诺上校的小金鱼工作坊一样,打仗归来的上校用他的余生来锻造小金鱼,打了又熔掉,熔掉后接着打,当他离世之后,桶里剩下十七条小金鱼。父亲就像那个锻造小金鱼的上校。

三三文学社团。左一唐诺、左二朱天心。右一朱天文、右二马叔礼。

新京报:你在《巫言》这部小说的序中有提道,朱西甯先生、胡兰成和侯孝贤对你的作用已不能用“影响”这两个字来讲,他们塑造了你的一切,甚至是生命。朱西甯先生是如何“塑造”你的?

朱天文:父亲其实并不会以身作则,他没有“则”的概念,但他会用言行无形中影响我。我们三姐妹在父亲去世后各自写了怀念文章,发现我们几个所认识的父亲竟如此截然不同。

也许是长女的缘故,我和父亲的关系很像是男人与男人的交情。这种交情就像火焰,烧到最后,是至青至纯的状态。

胡兰成对我们的影响也和父亲脱不了关系。因为我们从小看的是翻译小说,旧学很差,而胡兰成从各方面督促我们读古书,包括父亲自己也在补修旧学。

我们那时很小,不知道胡兰成的外界评价,只是实际接触到他这个人。而父亲是有他自己的斟酌与考虑的,若说痛恨汉奸与日本,他是最应当痛恨他们的人,但父亲没有为此疏远胡兰成。

胡兰成对父亲也是很敬佩,在讲到《史记》里的“游侠列传”时,曾在黑板上写下一句“任侠是文魄”,说这就是朱西甯作品的分量。