郭敬明的《悲伤逆流成河》在十年之后以影视剧的形式回归,市场反响却悄无声息。他一手扶植起的青春疼痛文学早已失去了魔力。《凉生,我们可不可以不忧伤》也在卖出了天价版权之后收视惨淡。

“疼痛”已转为“矫情”,“虐恋”不过“套路”,取而代之的是宫斗剧的大快人心——从《甄嬛传》到《延禧攻略》和《如懿传》,青春的疼痛和宫斗的残酷相比显得莫名其妙。

青春文学向来受到抨击,历来“罪证”不用赘述。与其说青春文学终于走到了终点,不如说,它是在舆论与市场的催化下开始转型。二十世纪初的中国青春小说绝不是这个文学类型的全貌,目前的困境也绝非其坟寝。对于一个崇尚青春资本的社会来说,青春文学的路还很长,只是需要三变行装才能吃到唐僧肉。

肤浅、套路、廉价、伤春悲秋——前十年的青春小说引起太多人的嗟叹,但这不全是因为国内青年读者和写手的“堕落”。我们只看到《哈利波特》被奉为经典,却没发现,看似正经的西方青春文学中,八九十年代的美国低俗小说也与几年前国内的青春疼痛文学如出一辙。

《悲伤逆流成河》电影海报

爱情、友情、校园、成长,这些当年风靡一时的廉价平装小说也是如今的青春文学不可揭的疮痂。这些不堪回首的过往终究只是此类文学的发展阶段,是彼时社会环境留下的指纹。无论多遭今人唾弃,昙花一现的低俗小说为一代美国女性带来了不可小觑的精神慰藉,其中就包括《Paperback Crush: The Totally Radical History of ‘80s and ‘90s Teen Fiction》的作者, Gabrielle Moss。

作为美国女性网络杂志《Bustle》的时尚编辑,写书教人如何以便宜的方式穿出档次似乎也是分内之事,于是Moss在2016年写出来《Glop - Nontoxic, Expensive Ideas That Will Make You Look Ridiculous and Feel Pretentious》。

打开她的个人网站,巨大的自拍占了首页的半壁江山——毛皮披肩内衬鲜红紧身衣,胸口两根金色项链,不苟言笑但红唇夺目,目光只斜斜向下瞥向镜头,仿佛不可一世。

就在2016年,《Glop》出版的时候,她在纽约接受采访,倾吐自己作为多动症患者的心理压力。事实上,她的青春时期非常自闭,遭同龄人人嫌弃,唯一的解脱,就是廉价的平装青春小说里的公主故事。

于是在2016年,她又在沮丧与压抑中不能自已地买了一整套的《甜蜜高谷》(Sweet Valley High),再次一头栽进八九十年代的青春文学中寻求慰藉。这只是一系列青春文学重温的开始;这一年她已经33岁了。

《甜蜜高谷》书影

《Paperback Crush》就是这段回溯的结果——重温不仅是为了怀旧,更是因为这些媚俗的玛丽苏小说的确塑造了她心中美国女性的形象,使她在人生迷茫时忍不住回到起点。

Moss调查了八九十年代以女性读者为中心的青春小说的崛起,从小说封面设计、女性主义题材到最深入人心的作者和最受追捧的出版商,绝非详实全尽,也是面面俱到。书分六章,从友谊、爱情、校园、家庭、职业、恐慌和悲剧等关键词回顾了美国青少年即将成年时最关心的话题,也调侃了青春文学的市场化套路。

只有八九十年代大热的青春小说未免显得沉溺于回忆,Moss以个人经历为起点梳理了美国青春文学的脉络——准确地说,是未成年人文学(Young Adult Literature,简称YA)脉络。八九十年代是YA的市场高潮,也被认为是文学价值的低谷。

Gabrielle Moss与她的书《Paperback Crush》

Moss本人在推崇政治正确的二十一世纪的纽约再次阅读,多次觉得不堪回收——贫富差距极大、移民比例极高的美国,在小说中,只剩下骨感富有的白人女孩和她们的豪车。

此时的未成年文学携卷在里根时代的保守思潮中,推崇安分规矩的女性角色,复把白人中产家庭作为模范。它的主体,不外乎一脚尚在成人世界之外的青年女性最担忧的话题。

学校与家庭教育无法扫清的青春期疑虑,成为了这类小说的最大卖点。于是,在保守的文学基调中,青春期不过是成年的上游,迫不及待的少女群体在廉价小说的耳语中挤进“正确”的航道。《保姆俱乐部》(The Babysitters Club)——Moss的最爱之一——就曾影响了众多初高中女生关于求职的三观。

《保姆俱乐部》书影

但就在六七十年代,YA也曾随政治局面的跌宕,参与到民主运动中。边缘化的社会群体毫不畏惧地破除禁忌,申张正义。

为了响应民权运动和性格解放,Judy Blume和Paul Zindel等YA作家大写特写两性、毒品和离异等未成年的禁忌话题。那是YA文学的黄金时代,一腔热血,自有严肃追求。它戳中了青春的痛点却不伤春悲秋,把舞台留给了社会底层的少年,书写他们的情感囹圄和社会困境。

以此为镜,青年作家Corinne Duyvis在推特上2014年创设了#ownvoices的主题标签,希望当代YA也能反映美国社群的多样化,使各阶层和文化背景的青年都能在文学中找到归属并发展各自的社会人格。像《保姆俱乐部》这样的二十世纪末YA小说曾经泛滥成在灾,如今却饱受诟病。

由此可见,美国的YA文学依附于时代律动。但抛开二十世纪下半叶的政治环境不论,YA文学的另一条演变趋势也逐渐浮现。夹在儿童与成人这两个泾渭分明的概念之间,“未成年”是一个被不断压缩的灰色地带,从侧面印证了尼尔·波兹曼所谓“童年的消逝”。

波兹曼提出,中世纪时,儿童才从成人脱离成为独立的概念,不再是不需特殊关怀的特殊阶段。这背后的主要动因是印刷术的推广。

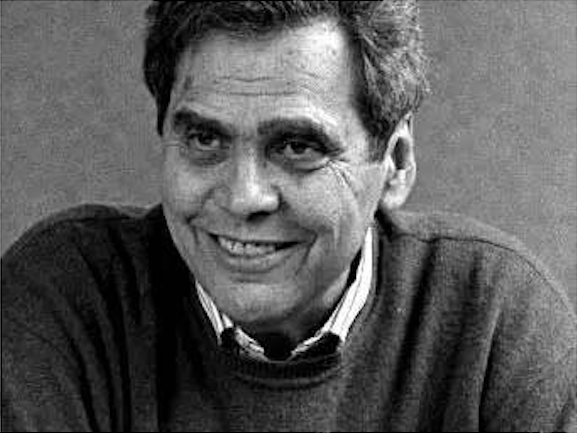

尼尔·波兹曼

人类经验不再依靠直觉和习俗,而是依赖书本的枯燥学习和复杂逻辑。于是,逻辑与理性的获取成为衡量成熟的标准,知识的等级塑造社会的权力构架——成人经过努力获得了知识的“秘密”,尚待雕琢的儿童则处在知识金字塔的底层,必须在成人的规范和领导下,循序渐进地探取知识的秘密与社会的禁忌。

社会越依仗文字,越强调各个年龄阶段的认知等级,学校的光环也越耀眼。因此,中世纪之后,各式儿童与青少年的分级读本和礼仪手册不胜枚举。

童年的消逝,发生在信息爆炸的二十世纪,是电子传播和影像泛滥的结果。知识与信息不再由家庭与学校教育垄断,也不再需要痛苦漫长的积累和思维的训练。

文字是有序和抽象的,图像是混乱而直观的,古老的依托于直觉与经验的社会模式,随着现代媒体的日益猖狂,卷土重来。电视与广告的洪流,把成人统领的神秘世界暴露在孩子面前。没有了知识的分别,成人与儿童的概念也就混然一体了。

以YA为例,1942年是美国青春文学的渊薮:Maureen Daly的《第十七个夏天》(Seventeenth Summer)安抚了战后青年一代的荷尔蒙需求。两年后,纽约公共图书馆馆员将“青年文学”(Teenage Literature)更名为“未成年人文学”(Young Adult Literature),直到1966年美国图书馆协会将YA正式列为图书种类。

《第十七个夏天》书影

从以年龄为标准(Teenage),到以成人社会属性(Young Adult)为目标,青春文学不再针对和满足特定的年龄段,而是把年轻读者当作尚未完全长成的大人,帮他们心急如焚地揭开现实社会的幕布。

这也是为什么Moss反复强调,八九十年代封面艳俗的肤浅故事塑造了如今作为成熟女性的她。这些近乎工业化生产的廉价小说是她的生活指南。它们结构单薄、情节烂俗,却为家庭环境并不理想的Moss提供了成人世界的求生法则,简单粗暴地提供了面对家庭冲突、婚姻离异的小贴士。

感同身受的是绝大部分年纪二三十岁的美国女性。《甜蜜高谷》和《保姆俱乐部》里玛丽苏的桥段串联起许多成人的现实焦虑,而不似六七十年代YA文学里青春期的阵痛。加速步入大人世界的,不仅是差一步就成年的高中生。

YA的读者年龄不断减小。整日生活在白人主妇的想象中的,是大批以女性为主的小学生。Moss感激YA对女性感情的认可和细致对待,却不想,女性作为社会弱势群体被市场开发之后,也催化了女孩到女人的转变。

愈加成熟的青少年,也意味着愈加幼稚的成年人——界限的模糊是双向的。YA文学发展的一个转折点是哈利波特系列的风靡。哈利波特在英国推出了成人版和青少年版,只是装帧不同;在全球范围来看,55%以上的读者已成年。

与此同时,像Moss一样重温少时青春读物的成年人不在少数。2010之后,网络上蓦地出现了许多向成人分享YA作品的文章,推荐者不乏文学教授——“第一次”的悸动,能引起共鸣的话题,确实难以指责的叙事与用词。

成熟和幼稚的指标渐渐过时,因为所有人都在无所不在、无所不谈、无有禁忌的社交媒体下共享一个社会和知识空间。

与西方脉络清晰的儿童史和相应的YA演变史不同,国内的青春文学并不是为青少年创设的成熟品类。第一次井喷发生在八十年代。文革的精神囚禁导致了开放后近乎报复性的对人性和纯情的渴求。

七十年代就已经风靡港台的言情小说终于在八十年代浇灌了大陆校园的情感荒漠。琼瑶式的爱情故事不像《甜蜜高谷》、《保姆俱乐部》等面向未成年人投食喂鱼,而是为所有渴望感性与柔情的人编织了一个水中月、镜中花,只是当时最大的受众,是突然面对解禁的青春校园。

九十年代开始,琼瑶和亦舒的真情浪漫和讲究词藻湮没在改革开放的社会剧变中,席绢、于晴等言情作家把大批女性读者带入了爱情的真空。和同时期的美国YA文学一样,这个时期的作品在市场化的潮流中展现出对消费者需求的敏感迎合,想象更奇,感情更纯,文学性却更低。

琼瑶

可与此同时,校园里也有梁羽生、金庸和古龙等笔下幻化出的武侠梦,只是一个类似于“青春小说”的笼统印象和标签雏形将青年读者简化成了渴望某种特定爱情的女性。这种后知后觉的文学标签,和此时的言情小说本身一样,回应了市场的需求。

八九十年代的言情小说并未有意面向特定年龄群,尚不足以撑起西方意义上的“青春文学”的派别。可步入二十一世纪之后,青春文学,更准确地说是“青春写作”,成为一个巨大的热点。

这个概念不仅与网络传播途径合二为一,迅速扩散并形成自己的套路,还运生出大规模的文学竞赛和杂志类型,“新概念”作文竞赛和《萌芽》是为人熟知的例子。

从安妮宝贝的都市情感图鉴到《麻雀要革命》里的校园纯爱,文字里恣意青春的是下至懵懂小学生、上至轻熟都市女的广泛读者群体。

《麻雀要革命I》书影

青春文学难以一概而论。郭敬明和韩寒出道虽早,却开辟了两条可能的路径:商业化趋势和青年作者群体的自我审视。“青春文学”的网络检索条往往指出青春小说与网络和影视媒介的粘连,也提到青年人自书其彷徨的特性。

因此,在看到日益脱离现实、以穿越为主打的青春小说泛滥时,我们也应该看到其中的真实性。真实的是青年对自己内心的观照,是不限于未成年人的成长之殇和逃离现实的欲望,是看似肤浅的情节为阅读者带来的即时快感、慰藉和或多或少的生活指引——且不论其中三观是否受旁观者的认同。

当然,青春文学和八零后作家的概念捆绑也带有出名要趁早的市场推销意味,但这些年轻作者依然带着比较严肃的态度,依然以纸质书传播方式,对正统文坛也是欲拒还迎。他们的受众固然以年轻人为主,但年龄和社会阶层跨度依然十分广泛。

这些作品中残留的严肃被广泛指责为颓丧阴郁,却依然获得了那个年代的少女们的青睐。然而,当青少年也开始嫌弃它们的矫情时,风生水起的是高度模版化的网络小说,对玄幻、穿越、爱情等类别来者不拒。

太多人责其流俗化和快餐化,也不无道理地批斗小说套路固化并极端化了两性形象。网络的传播和快速盈利模式意味着高速写作带来即时回馈,于是“青春文学”彻底与文坛诀别,拥抱文化产业。 炙手可热的小说排着队,等待影视改编——“青春”的追捧者不只是青春少年,而是这个追星、追新的“青春”社会。

尼尔·波兹曼略带偏激的社会学理论,即“童年的消逝”,也许也能套用在之后的中国青春文学上,因为八十年代的政治浪潮已过,媒体的摧枯拉朽之势也成为国内的现实。

尼尔·波兹曼的《童年的消逝》书影

现在大热的考究宫斗小说,被视作纯爱青春文学的后冲和成人化,正如Moss心仪的八九十年代平装YA小说被更加复杂的哈利波特魔法世界所取代。要细究宫廷青春题材背后的社会政治因素自然会有更多的千回百转,戴锦华教授就在宫斗剧的风行中嗅到了年轻人对专制权力的认同感——权力和金钱一样使鬼推磨、山移形。

Paperback Crush,是Moss对八九十年代YA小说最深的感触——吸引她的不仅仅是文字,还有荧光闪闪、俗气招摇的廉价封面设计,因为这些小说堆建起的是一个半脱离于文字的流行文化的神话(myth)。

它们作用于直觉与感性。她疯狂的阅读经历既是明确的个人选择,也是那个时代的少女在潮流的隐形推动下共同的选择。虽然语气尖刻毫不吝啬批判,她依然带着淡淡的温情,试图驱散迷思,看清青春文学所代表的流行文化如何塑造了她的性格与理想。

同样的,批判国内青春文学本身时,我们是否该问一句:是哪些人,为什么,在虚幻的青春中不可自拔?我们的青少年是什么样的群体?国内的“青春文学”本来身出不详,不知何去何从。

也许也该有人回望中国的青春文学之路,在厘清起因、批判糟粕的同时,也接受它留在众多青年、成年人心中的烙印——至少,每个读者心中的快感和悸动是真实的。我们想问却没有勇气直面的问题:在青春文学里,让我们快乐的到底是什么?我们的欲望真的和玛丽苏小说们一样廉价吗?