虽然以色列在面积和人口上都只能算作袖珍国家,但这个国家和它的故事向来是世界关注的焦点。以色列对于我们理解全球事务太重要了,可以说,如果不理解这个犹太国家,不明白它的活力和复杂性所在,就无法理解当今世界。

以色列学者丹尼尔·戈迪斯的《以色列:一个民族的重生》是一部以色列通史,原著出版于2016年。上一本以色列通史中文译著的原著出版于2002年,即阿伦·布雷格曼的《以色列史》。这十几年来,巴以和谈陷入僵局,巴勒斯坦第二次大起义让巴勒斯坦人和以色列人之间的隔阂愈益加深。和平既然无望,以色列人开始更多地向内看,以往被巴以冲突多少遮蔽的以色列犹太人内部的社会矛盾日益突出。

《以色列:一个民族的重生》,作者:(以)丹尼尔·戈迪斯,译者:王戎,校译:宋立宏,版本:浙江人民出版社2018年9月。

戈迪斯此书便是写于这类内部矛盾越来越多地进入人们视野之际,对它们的来龙去脉做了见树见林的交代,这是有别于同类著作的特色之处。但本书并非又一部顶着通史名号的阿以战争史、巴以冲突与和谈史,再加犹太移民史,而是在此基础上对整个以色列社会的鸟瞰。作者想谱写的,不是以军乐为主的铜管乐,而是多声部的交响乐;作者想捕捉的,与其说是政治事件、军事行动、谈判桌、协议内容、营救策略,不如说是这些东西背后的人、他们的性格、他们的观念。

此书也写于巴以冲突调和无望之际。事实上,自20世纪80年代起,一批以色列学者根据以色列和英国的解密档案,陆续写出一批实证性著作,挑战了犹太复国主义的主流叙事,其影响之大,以至于今日要讲述以色列的故事,不得不面对两种深刻对立并仍在交锋的叙事:犹太复国主义的本质,究竟是一场犹太人发起的殖民运动——就像这批“新历史学家”所主张的,还是一场犹太民族的自我解放运动——就像传统观点所坚持的?相应地,以色列国有没有扮演殖民压迫者的角色?是不是它所自我标榜的民主国家?这种争论多少可以视为对巴以冲突延伸进学术领域的折射,哪怕争论双方基本是以色列人。

以色列话剧《乡村》,讲述了20世纪40年代发生在以色列一个小村庄的系列故事。

不同于新历史学家,作者戈迪斯对以色列的社会与文化更有兴趣;而较之传统叙事,他更在意追溯“犹太国”的观念史,在裁剪史料时更偏好表现以色列人集体记忆中的关键事件,因而更善于揭示政治行为背后的民意,更擅长捕捉以色列人心态的演变轨迹。毫无疑问,关于以色列的过去,争论永远不会结束。但如何记忆过去在很大程度上取决于当下的现实,也包含了如何塑造未来的设想,这是更值得我们关注和思考的。

戈迪斯在书中提醒读者注意,基布兹(kibbutz,最早是基于社会主义原则建立的集体社区,主要从事农业生产)虽然在很大程度上塑造了建国之初的以色列文化,但即便在其鼎盛时期,基布兹人口也只占全国人口7%左右。与犹太复国主义竭力宣传的价值观相反的事实是,绝大多数犹太移民来到巴勒斯坦后选择住进城市。

“基布兹”儿童从小就过着集体生活

有意思的是,否认流散地的意识形态似乎也渗透进我国对以色列的译介中。基布兹文化向来在我国被当作最具以色列特色的文化,国人最喜欢通过基布兹来理解以色列,但基布兹今天更像是受到保护的活化石,虽说是一块仍能吸引络绎不绝的访客的活化石。中文世界最受欢迎的以色列作家无疑是阿摩司·奥兹(Amos Oz),他恰恰是基布兹文化的典型化身,奥兹几乎所有的作品都有了中译本,连他编选的基布兹题材的短篇小说集都有中译本。我们甚至还有因染上肺结核而被赶出基布兹的女诗人拉亥尔诗集的中译本。但我们迄今为止没有“希伯来民族诗人”比亚利克(Bialik)诗集的中译本。

与很多以色列史研究著作不同的是,本书着意呈现了现代以色列的文化,尤其是以诗歌为代表的精英文化,以电影、流行歌曲为代表的大众文化,这在同类中文书籍中恐怕是绝无仅有的。下面将要谈到的,便是现代以色列相关的诗人、小说家以及部分音乐、电影作品。

哈伊姆·纳赫曼·比亚利克与《鸟颂》

在那片温暖而美丽的土地,也会有邪恶统治和灾难降临吗?

——哈伊姆·纳赫曼·比亚利克《鸟颂》

现代希伯来语诗歌奠基人比亚利克(Haim Nachman Bialik, 1873- 1934)

哈伊姆·纳赫曼·比亚利克19岁时就发表了《鸟颂》。毫无疑问,他是当时最杰出的犹太诗人,也是历史上最伟大的犹太诗人之一。他的诗歌既表现了19世纪末犹太民族的绝望和伤感,也展现了犹太人对那个从未见过的民族家园的强烈渴望。

诗人对一只从锡安(当时叫巴勒斯坦)归来的小鸟说:“我的灵魂多么渴望听到你的声音。”他问小鸟在那个美好的地方人们怎样生活。“上帝怜悯锡安吗?”“赫尔蒙山上的露珠是否如珍珠般晶莹剔透?”“在那片温暖而美丽的土地,也会有邪恶统治和灾难降临吗?”这些诗句并非真的是诗人的疑问,而是犹太人对大洋彼岸先祖之地的渴望。比亚利克和那一代犹太人都相信那块土地有可能再次成为他们的家园。

比亚利克1892年发表《鸟颂》时,犹太人在东欧的生活艰难困苦。俄罗斯犹太人大多只能生活在被称为“栅栏区”(the Pale of Settlement)的指定区域。在政府和当地管理者的纵容下,针对犹太人的暴力活动不断加剧。俄罗斯以前也发生过针对犹太人的集体迫害,但19世纪末迫害的强度和规模前所未有。19世纪60年代罗马尼亚爆发对犹太人的集体迫害,1871年敖德萨发生了同样的事件。

正是在这样绝望的氛围中,比亚利克于1873年诞生。父亲在他6岁时就去世了,他被严格遵守教规的祖父抚养大,接受了传统犹太教育。但和许多同时代的犹太年轻人一样,比亚利克醉心于西方文化,支持哈斯卡拉运动(haskalah),即犹太启蒙运动。这场运动从18世纪70年代一直持续到19世纪80年代,旨在改革犹太教对传统和集体主义的过分倚重,将一种更具理性、分析性、智性和个性的生活方式引入犹太社会。

比亚利克了解到哈斯卡拉运动,还是在来到一所新的犹太经学院后。为了用更现代的方法学习传统犹太教,比亚利克来到位于立陶宛瓦洛任的一所举世闻名的犹太经学院学习。在那里,他被哈斯卡拉运动所吸引,成为“以色列的永恒”(Netzach Israel)组织的成员。这是一个致力于融合犹太民族主义、启蒙主义和正统犹太教的犹太复国主义地下学生组织。

1891年,比亚利克离开瓦洛任,来到敖德萨,这里当时是俄罗斯南部的现代犹太文化中心。在这期间,他深受当地知识分子圈的影响,并于1892年发表了《鸟颂》。

西奥多·赫茨尔与《犹太国》

西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl, 1860- 1904),奥匈帝国犹太裔记者,现代政治上锡安主义的创始人,生于布达佩斯,童年时移居维也纳。在维也纳大学学习过法律并取得奥地利法律执照,后来从事新闻学和文学职业,担任过维也纳《新自由日报》主编。早年主要为报纸写杂文,后来创作戏剧。现在有人称他为“以色列国父”。

刚上大学时,西奥多·赫茨尔读到欧根·卡尔·杜林(Eugen Karl Dühring)所著《作为种族道德和文化问题的犹太人问题》(1882)一书。杜林是当时知识分子的领军人物之一,他在这本书中提出,解放欧洲犹太人并将他们整合到欧洲社会中对欧洲不利,应当反其道而行之。他的追随者甚至宣称要让犹太人回到隔都生活。

这令赫茨尔深感不安:杜林并非没有受过教育的暴徒,他拥有出众的才华和渊博的知识,如果连他都能作出这样的言论,那无知的大众会做什么?吊诡的是,正是杜林这位著名的欧洲知识分子和恶毒的反犹主义者让赫茨尔开始全身心研究“犹太人问题”。

和比亚利克一样,赫茨尔全身心投入到写作中。1894年秋天,经过两周的高强度工作,赫茨尔完成了剧本《新隔都》,第一次塑造出明显具有犹太特性的角色,并公开讨论了“犹太人问题”。这部剧本并没有使用多么高明的艺术手法,而是直白地表达了作者的观点:欧洲解放了犹太人,但犹太人实际上仍然生活在社会和经济意义上的隔都中,时刻承受着需要证明自己清白的压力。即使在看似得到解放的西欧,犹太人如果不能自证清白,仍然会被当作罪人。但事态很快就恶化了。正当赫茨尔埋头写作时,发生了德雷福斯事件。对此,左拉发表了后来闻名于世的公开信《我控诉》,指责政府公然持有反犹主义偏见,并不公正地将德雷福斯关入监狱。

一般认为,德雷福斯审判让赫茨尔开始思考如何解决欧洲的“犹太人问题”,但现在很多历史学家不这么看。后来,赫茨尔曾找到著名金融家莫里斯·德·赫希男爵,希望他能支持建立犹太国的激进观念,但他给出的理由不够有说服力,最后只得两手空空地离开。为了下次能做得更好,赫茨尔决定把自己的想法付诸文字,把他想对赫希说的话写出来。

带着更有说服力的论证,他开始向另一个经常做慈善事业的犹太家族——罗斯柴尔德家族寻求帮助。为了说服他们,赫茨尔把已写出来的文字进一步发展为一本内容详细、结构合理的计划书,这就是后来著名的《犹太国》一书的雏形。他给出的理由非常直接:犹太国能够一劳永逸地解决“犹太人问题”,这个国家的地点还没有确定,可能在阿根廷,也可能在巴勒斯坦。

《犹太国》,作者:(奥)西奥多·赫茨尔,译者:肖宪,版本:商务印书馆,1993年12月。

赫茨尔是在欣喜若狂的状态下写的这本书。当谈到写书经过时,他说:“我当时完全投入到写书中,决心写出一部伟大的作品,当时并不知道自己能否写完,因为书中提出的理想似乎过于宏伟,但有几周的时间我每天沉浸其中,不能自拔。”

读到这本书的人同样难以自拔。《犹太国》这本只有100页左右的小册子让赫茨尔成为犹太世界家喻户晓的名字。1896年2月出版后,这本书轰动了世界,被不断印刷,不断翻译成其他语言,成为现代犹太作品中阅读最多、流通最广的一本书。仅在1896年,这本书就出现了英语、希伯来语、意第绪语、罗马尼亚语、保加利亚语、俄语和法语版本。他在书中的提议让许多学生热血沸腾。《犹太国》让赫茨尔一夜之间从一个孤零零的声音变为一个国际运动的领导人。

这本书的中心思想现在看来很普通,但在当时着实是令人惊叹的提议。这本书出版后,几乎整个犹太世界都相信:犹太人需要一个国家,他们能够建立一个国家。

1904年7月3日,年仅40岁的赫茨尔因心力衰竭去世。维也纳举行了一场空前的葬礼。参加了葬礼的犹太作家茨威格这样写道:“每个车站、每列火车、每个地区、每个港口都有人不分昼夜赶到这里,人数达几千人之多。西欧、东欧、俄罗斯、土耳其甚至偏远村庄的犹太人都涌入这座城市……维也纳这座城市突然明白,这位死去的人不是普通的作家或诗人,而是一位改变人们思想的巨擘,这样的人物在历史上并不多见。”

1909年,以色列城市特拉维夫(Tel Aviv)诞生。“特拉维夫”是赫茨尔的乌托邦小说《新故土》的希伯来语翻译。这座以赫茨尔小说命名的城市(连同其接受过良好教育的文学精英)很快变为了欧洲的“第二个莱比锡”(莱比锡是欧洲希伯来语出版中心)。

布伦纳:对自我的审视和批判

很快,希伯来语文学成为犹太人想象新家园的途径,人们通过这一媒介表达犹太复国主义生活中的矛盾与分歧。作家和诗人在塑造伊休夫(Yishuv,希伯来语“定居区”的意思。一般指以色列建国前巴勒斯坦的犹太人社团。伊休夫拥有自己的政府和军队,是以色列国的雏形)和以色列建国后的犹太复国主义运动中将扮演核心角色。

第一位获得诺贝尔奖的以色列作家萨缪尔·约瑟夫·阿格农(Samuel Josef Agnon,1887-1970)。

同第一次阿利亚(aliyah,在历史上用来指前往巴勒斯坦的移民潮,如第一次阿利亚或前苏联犹太人的阿利亚)一样,第二次阿利亚期间,人们也在文学作品中生动描述了他们所经历的困难。这一时期最伟大的希伯来语作家之一是约瑟夫·哈伊姆·布伦纳(Yosef Hayim Brenner)。他出生在乌克兰小镇一个贫困的犹太家庭,曾在波切普的犹太经学院学习。和犹太复国主义运动中其他人一样,他对世俗文化深感兴趣,特别是对陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰的作品。但战争中断了他的学术发展道路,1901-1904年他在沙皇军队中服役,日俄战争爆发后逃到伦敦,在那一直生活到1908年。伦敦的生活也没有给他安定感,1909年他移民巴勒斯坦。在这里,他引领了新一波现代希伯来语文学,成为伊休夫著名知识分子之一。

约瑟夫·哈伊姆·布伦纳(Yosef Hayim Brenner,1881-1921)。

布伦纳富有激情,但思想复杂。他矛盾的心态很能代表随后几十年犹太复国主义运动的特点:他积极参与犹太复国主义运动,但同时是个悲观主义者。他致力于在巴勒斯坦创立新的希伯来文化,有时又觉得自己虽然怀抱理想,但犹太复国主义者的所作所为没有一点理想主义色彩。他说,流散只是被转移到以色列而已。很多方面,他是“饱受折磨的希伯来文学的世俗的圣人”。布伦纳是欧洲宗教世界的产物,却又被启蒙运动深深吸引。

这就是当时犹太复国主义所处的时代,一群充满激情的灵魂迫切希望犹太民族得到重生,他们痛苦地站在两个世界之间,一个是传统的旧世界,另一个是充满不确定性的新世界。决心创造新社会的理想主义者在巴勒斯坦撞上了残酷的现实,旧伊休夫和新伊休夫同在,探索者和建设者并存。这是美好而动荡的时代,既拥有巨大的可能性,也潜伏着许多危险。

犹太复国主义将要建立的国家对这类张力也会有很多反映。布伦纳对于犹太复国主义运动有时非常悲观,在1911年一篇名为《精神病》(Atzabim)的短篇小说中,他明确表达了对犹太复国主义运动未来的担忧,主角对叙事者讲述了他到巴勒斯坦的经历,思考这到底有没有意义。主人公最早从乌克兰来到纽约,在一家缝扣子的血汗工厂工作,为了追求美好的未来,他坐船来到巴勒斯坦,但他发现这里的生活依旧辛苦,唯一的区别是以前缝扣子,现在摘橘子。此前,锡安是个美丽的梦想,现在看来,这只是不理智的冲动,是“犹太人精神病”发作的症状。

《现代希伯来小说选》,编者:徐新,版本:漓江出版社,1992年5月。国内第一个以色列文学译本。

并非只有布伦纳一人担心犹太复国主义运动的前景。作为第二次阿利亚的移民,大卫·本古里安(后来成为以色列第一任总理)感到第一次阿利亚的移民已经向现实妥协。他说:“第一次阿利亚的先驱成为投机倒把者,他们利用民族的希望和年轻人的理想赚钱,将流散地的偶像带到了即将得以重建的圣殿,这些‘偶像崇拜’是对建国理想的玷污。”本古里安这话说得有些重,也不尽客观,但它体现了犹太人深刻的自我审视和自我批判,伊休夫和后来的以色

列国也善于这种自我审视和自我批判。

布伦纳虽然思想复杂,但他可能是第二次阿利亚中最大的文化偶像,他的作品仍被奉为经典,提出了不少直到今天以色列人还在努力解决的问题。如果他活得更久些,一定能取得更大成就,但在1921年的雅法暴乱中,他被阿拉伯暴徒杀害。

被基布兹驱逐的女诗人拉亥尔

在早期的基布兹运动中,出现了一个连后来以色列社会也无法逃避的问题:集体与个人之间的冲突。很多革命运动会面临这个冲突,犹太复国主义也不例外。在以色列民间,最能体现这种冲突的是拉亥尔·布劳斯坦·塞拉,她的笔名是“女诗人拉亥尔”(Rachel HaMishoreret)。

大家都称她拉亥尔,她年轻时移民巴勒斯坦。1919年,29岁的拉亥尔来到德加尼亚的基布兹,抵达后不久就患上肺结核,可能是此前在俄罗斯旅行时感染上的病毒。考虑到其他成员的健康,基布兹强迫她离开。

在生命的最后阶段,她四处漂泊,生活拮据,1931年病逝于疗养院。虽然早早离开人世,但直到今天,她的诗歌还在以色列学校中传颂。她在诗歌中表达了自己对基布兹生活的怀念和被集体匆匆抛弃的痛苦。她最著名的诗歌《也许》表达了她对基布兹的眷恋之情,将近一个世纪后,这首诗还经常被以色列人诵读:

也许从来不是如此。

也许

我从来没有很早醒来就下地

额角汗津津地去劳作。

也从来没有在收获季节

那漫长、灼热的日子

站在装满稼禾的货车顶上,

放开喉咙高歌一曲。

也从来没有洗澡净身

在加利利湖那平静

湛蓝的湖水中。

啊,我的加利利湖啊,

你是否真在那里?还是我在做梦?

《百年心声:现代希伯来诗选》,作者:比亚利克、拉亥尔等,译者:高秋福,版本:人民文学出版社,1998年8月。这是我国出版的第一部现代希伯来诗歌选集。其中收录有《也许》这首诗。

那些献身集体事业的人就不能从集体中获取一些回报?集体就那么重要?难道新犹太人对保护个人——哪怕这样做会危及集体——就没有一点责任?

拉亥尔的诗歌让人同时注意到这种理想主义激情的丰厚和危险。尽管如此,作为一种先驱性建国精神的体现,基布兹运动在20世纪30年代还是迅速发展。集体主义理念和国家理念逐渐融为一体,密不可分,“1934年,一个年轻拓荒者离开基布兹只是背叛了朋友和组织,但1937-1939年,他这样做会觉得自己还背叛了国家”。

伊扎尔:《赫贝赫泽》与自我批判

一个世纪以来,以色列饱经战乱,许多以色列人在思考如何平衡生存与道德的关系。生存下去诚然重要,但他们也试图建立一个拥有道德标准的社会,这种深刻的反思已经成为以色列社会的传统。一位战士回忆起某次暴力行动时,不断质问自已:“这些尖叫和哭泣的人是我们的敌人吗?这些农民能对我们犯什么罪?战争太残酷了,大家普遍情绪低落,没人说话,都独自承受着一切。”

反思的声音早在独立战争时就已出现。战争刚结束,伊扎尔就出版了《赫贝赫泽》(Khirbet Khizeh),这部历史题材的小说想捕捉战争后期以色列军队对一个阿拉伯村庄所采取的行动在道德上的复杂性。小说情节进展缓慢,叙事者像是在迷雾中审视这个世界,又像是在梦境中。逐渐地,叙事者意识到被赶出家园的阿拉伯人所承受的苦难:“我像被闪电击中一样,突然对一切有了不同的理解,更准确地说,一切都指向流散。这就是流散,流散就是这样,流散看上去就是这样。”

以笔名S. Yizhar闻名的伊扎尔·斯米兰斯基(Yizhar Smilansky, 1916-2006),以色列作家、政治家。

伊扎尔绝不是在质疑以色列的合法性,也没有怀疑以色列人为独立战争作战的意义。和后来许多以色列男女作家一样,他提醒以色列人不要只关注自己的损失,也要看看作战另一方的损失。

小说末尾,一位叫摩西的战士对叙事者说:“我们的移民将来到这个‘沦为废墟的村庄’(阿拉伯语Khirbet),这个村庄的名字我过会儿再讲,他们会占下这块地,在上面耕种,把它建成美丽的地方。”小说的叙事者讽刺挖苦了A.D.戈登的“犹太人在土地上劳动”的梦想和本古里安的“国家主义”理念:

太好了,我们将在这建房子,吸收移民。如何吸收?我们将在这开合作商店,建学校,可能还会修一座犹太会堂。这里还会有辩论各种事情的政党。人们在这耕地、播种和收获,取得伟大的成就。希伯来赫泽村(Hebrew Khizeh)万岁!到那时,谁还会记得曾经有一个被我们清理和占领的沦为废墟的赫泽村(Khirbet Khizeh)?我们来了,射了,烧了;我们将这里炸掉,将当地人驱逐和流放。

《赫贝赫泽》(Khirbet Khizeh)是以色列作家S. Yizhar于1949年出版的一部历史小说,涉及虚构的赫泽村,实际上代表了以色列战争期间被驱逐的所有阿拉伯村庄。

伊扎尔提出的批评非常严厉,但他的书没有遭到冷遇,他也没有被以色列社会遗弃。相反,《赫贝赫泽》成为以色列的畅销书,1964年还被收入以色列高中教材,他还多次被选为以色列议会的议员。自我批判仍将是以色列社会的一个标志性特征。

以色列电影中的反思

几十年前,赫茨尔极富预见性地写道:“一旦犹太人真的回到家园,第二天就会发现,多年来他们并不是一个整体。他们在不同国家生活了许多个世纪,受到当地国民的影响,因而彼此不同。”赫茨尔说得没错。几十年来,前所未有的大规模移民不但影响到以色列社会的形成和政治的演变,还带来了巨大的文化冲突。

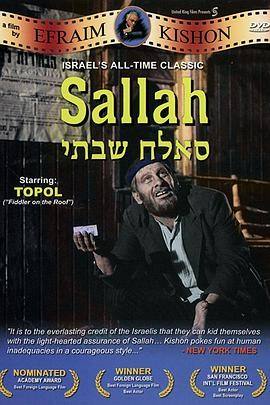

演艺界著名的阿什肯纳兹犹太人意识到,虽然国家在经济等方面存在诸多困难,但在对待新犹太移民的问题上实在是不尽如人意,和以前的承诺相距甚远。在以色列流行文化中,讨论这个问题最著名的作品是1964年上映的电影《萨拉赫·沙巴提》(Sallah shabati),导演是讽刺作家以法莲·基翁(Efraim Kishon),他本人是匈牙利移民和大屠杀幸存者,曾被关在索比堡集中营。有意思的是,这成为以色列第一部得到国际认可的影片,还获得奥斯卡最佳外语片奖提名。

《萨拉赫·沙巴提》,סאלח שבתי),1964)

萨拉赫·沙巴提(这个名字听上去是一个东方犹太人名字,同时也是一个文字游戏,在希伯来语中是“对不起我来了”的意思)是故事中的主人公,他来到以色列后,很快被送到过渡营。面对艰难的生活条件和他无法理解的欧洲文化,萨拉赫·沙巴提试图理解他在以色列的新生活的意义。影片滑稽地表现了他的矛盾心态:既要谋生,又要恢复他在先前国家(应该来自也门,这个名字听上去是也门人的名字)所拥有的尊严。

这部影片因为深刻揭露了以色列社会存在的问题而取得成功。影片还暗示基布兹没有完全向移民敞开大门,这引发许多基布兹成员的不满,他们大概从影片中看到了自己的身影。更重要的是,《萨拉赫·沙巴提》提醒以色列人,把犹太人弄到以色列只是迈出了第一步,对于这些将以色列当作家园的人的今后的生活,国家还有更多的义务和责任。

此外,长期驻扎黎巴嫩令许多以色列人一直对国家满腹牢骚,萨布拉和沙提拉难民营更是让他们良心不安,马蒂·弗里德曼是以色列国防军战士,在以色列撤军前夕曾驻扎在黎巴嫩,后来成为国际知名的记者和作家,他在文章中生动而准确地捕捉到以色列当时的状态:

1982年来到黎巴嫩的以色列步履轻盈,对未来充满各种美好的想象,虽然许多计划并不明智,还执行得很差。……我们以为自己无所不能,入侵(黎巴嫩)是为了彻底改变我们周边的环境。……一切都出于这个想法:命运是可以改变的,我们的命运将由我们来塑造。但我们很多人逐渐明白……我们错了……中东从来不按照我们的意愿变化和发展,未来也不会。

以色列电影也捕捉到这个国家出现的各种矛盾心态。1986年的《来自西顿的两根手指》(Two Fingers from Sidon)记录了以色列撤军前驻扎在黎巴嫩的士兵的日常生活,展现了国防军在黎巴嫩所处的危险,并涉及复杂的伦理道德问题。2007年上映的影片《波弗特》(Beau fort)取名自黎巴嫩山区一个以色列前哨,这部电影自我批判的力度更大,描述了撤军前驻扎在黎巴嫩的一群士兵的生活,在表现士兵心中的恐惧和撤军前他们要面对的道德难题的同时,又传达出一种挥之不去的战争结束遥遥无期和战争彻底无用的感觉。

《波弗特》,בופור),2007)

但最能体现以色列对黎巴嫩战争持续反思的电影,还得数2008年上映的以色列影片《和巴什尔跳华尔兹》(Waltz with Bashir),这部电影讲述了导演阿里·福尔曼自己的故事。1982年,年仅19岁的福尔曼是一名步兵。2006年,他的一位战友跟他说自己经常做那场战争的噩梦,但福尔曼却什么也想不起来。和其他战友见面后,福尔曼终于回忆起,他曾参加行动向难民营发射照明弹,黎巴嫩长枪党正是借着这些照明弹在难民营实施屠杀。他这才明白,由于感到此举和亲手屠杀一样,他将这方面的记忆封锁起来。

以动画形式拍摄的纪录片《和巴什尔跳华尔兹》,ואלס עם באשיר),2008)

这是以色列一向存在的自我反省和自我批判精神的继续。上文提到的小说《赫贝赫泽》对一些以色列士兵在独立战争中的行为提出了质疑,不但畅销全国,还入选高中课本。同样,《和巴什尔跳华尔兹》也被上万以色列人观看。以色列社会一直在思考以色列在这场战争中以及在萨布拉和沙提拉难民营中扮演的角色,这成为一个不断被人们讨论和分析的话题。在一场他们无法结束的冲突中,以色列人是否在走向歧途?每当他们思考这个问题时,黎巴嫩战争都不可回避。

这部电影在黎巴嫩遭禁。

此外,犹太复国主义的正宗意识形态开始出现裂缝。裂缝不仅在人数不多但逐渐壮大的以色列年轻知识精英的身上可以看到,在以色列摇滚乐坛上也能看到。以色列“摇滚乐之父”阿里克·艾因施坦从小在极其世俗的特拉维夫长大,他的生活方式和世界上大多数摇滚艺人没有多大区别。1977年,佐哈尔告别娱乐圈,住进极端正统派社团,成了一名犹太教拉比。

主流电影也开始用一种仍然批判却不失同情的眼光审视传统犹太世界。长期以来,世俗的以色列对这种世界不是视而不见就是冷嘲热讽。1999年的《卡多什》(Kadosh,希伯来语意为“神圣”),关注了世俗世界在看待极端正统派教徒的生活时所抱有的狭隘和不屑,影片对此既有批判,又有几分理解。2012年的《填补空白》(Fill the void)聚焦圣经中的利未婚习俗对一个极端正统派家庭的影响。女主角是一位年轻女孩,她姐姐在分娩中死去,于是她不得不嫁给姐夫。2014年的《离婚证明》(Get)探讨了犹太男性在离婚时可以对妻子施加的权力,以色列政府将婚姻交给犹太宗教法庭负责,所以会产生这种权力。

《禁城之恋/卡多什》,קדוש),1999)

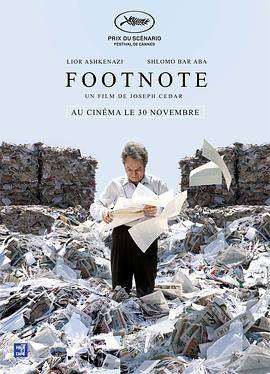

这类题材的电影迅速增多,但知名度最高的,可能还是2011年上映的《脚注》(Footnote),这部电影审视了一对父子之间的复杂关系。两人都是《塔木德》教授,父亲只对乏人问津的《塔木德》文本的高深字句感兴趣,儿子则因为寻找《塔木德》文本的当代意义而吸引了大批学生,这让父亲难以接受,他认为儿子的方法在学术上不够严肃。这两代人之间的冲突既真实反映了以色列学术界的现状,又清楚表明露丝·卡尔德龙这代年轻人之所以向往《塔木德》,并不是要从事科学的学术研究,而是希望借助犹太文本开启寻找生活意义的旅程。

《脚注》,הערת שוליים),2011)

以色列的鲍勃·迪伦:梅厄·阿里埃勒

如何处理占领土地是犹太复国主义最具争议的问题。梅厄·阿里埃勒是一位性格内向、满头卷发、有艺术天赋的空降兵。面对被以色列攻占下来的耶路撒冷老城,梅厄·阿里埃勒没有一点兴奋的感觉,更没有觉得自己在续写圣经新的篇章。他问自己:“我这是怎么了?我还是犹太人吗?”他提笔改写了拿俄米·舍莫尔(Naomi Shemer)在1967年六日战争中创作的歌曲《金色的耶路撒冷》,写下了《钢铁的耶路撒冷》。

梅厄·阿里埃勒(Meir Ariel,1942-1999),以色列歌手和词曲作者,因在歌词中诗意使用希伯来语而被称为“言语之人”(man of words)。以色列的众多诗人伊本·加比罗尔(ibn Gabirol)、纳坦·阿尔特曼(Natan Alterman)、萨缪尔·约瑟夫·阿格农(SY Agnon)和比亚利克(Hayim Nahman Bialik),以及美国歌手鲍勃·迪伦都对他的创作有深深的影响。

舍莫尔在歌词开头写道:“山林的气息美酒般清爽,钟声和松柏的芳香在风尘中弥荡。”阿里埃勒的《钢铁的耶路撒冷》则以“黑暗”开始:“在你的黑暗中,耶路撒冷……我们来此开拓你的疆土,驱赶敌人。”

拿俄米·舍莫尔看到了犹太人返回民族诞生的先祖之地,梅厄·阿里埃勒则看到了战乱带来的痛苦。虽然歌词末尾也提到“金色的耶路撒冷”,但情感完全变了。这里不仅是金色的耶路撒冷,也是“铅一般的耶路撒冷,梦一般的耶路撒冷”。歌词最后是一句祈祷:“在你的城墙中,愿和平永驻。”

拿俄米·舍莫尔(Naomi Shemer,1930-2004),以色列作曲家、歌手。她在1967年创作的《金色的耶路撒冷》成为六日战争中的标志性歌曲。

战争结束后,阿里埃勒用低成本录制了这首歌,不知怎的被以色列电台注意到,忽然之间就被反复广播。这首情绪悲伤、对拿俄米·舍莫尔略带嘲讽的歌曲大受欢迎,并非偶然。以色列即将掀起关于这场战争的大讨论。战争中占领的土地应当如何处置?雷博维茨和波拉特提出了针锋相对的观点,拿俄米·舍莫尔和梅厄·阿里埃勒也给出了完全不同的答案。借用约西·克莱因·哈勒维的话,阿里埃勒后来成为以色列的鲍勃·迪伦,唱出了他那一代以色列人的幻灭感。又过了十年,这种幻灭催生出“现在就和平”运动(the Peace Now movement)。以色列社会的音乐家和诗人总能充当新兴运动的预言者,这又是一个例子。

(本文内容经浙江人民出版社授权整合自《以色列:一个民族的重生》一书,导语介绍部分摘自书中中译本序,作者宋立宏,内容有所调整,正文部分整合自全书各个章节,亦有所调整和改动。)

作者:宋立宏;丹尼尔·戈迪斯;

编辑:徐悦东 风小杨 校对:翟永军