嘉宾 | 汪晖、戴锦华、吴琦

记者 | 徐悦东

对于中国文学来说,陈映真有着什么样的意义?在当代阅读陈映真,又如何让我们认识自己以及自己与时代之间的关系?我们该如何看待陈映真的文学和他的思想?陈映真的批判现实主义过时了吗?

10月13日,在Naive理想国咖啡馆,新京报文化客厅联合理想国,邀请了北京大学人文特聘教授戴锦华、清华大学人文学院资深教授汪晖以及《单读》主编吴琦,在“人的体温,人的骨头,人的勇气:阅读陈映真·文学沙龙”上做分享。

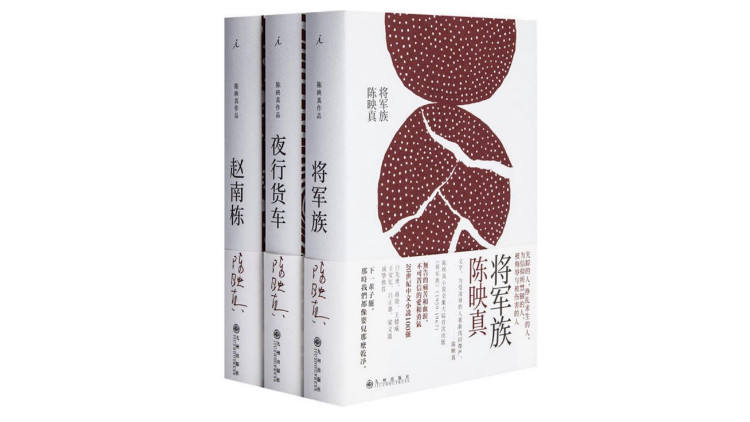

理想国·陈映真作品,包括《将军族》《夜行货车》《赵南栋》。陈映真著,理想国|九州出版社,2020年6月版

陈映真是一个时代的界标

1994年,汪晖第一次见到陈映真。当时,陈映真正想从韩国回中国台湾,他先飞来北京,通过一位叫申正浩的韩国年轻人与汪晖见了面。他之所以找汪晖,是因为他在韩国读到汪晖的《当代中国的思想状况与现代性问题》。这篇文章写于1993年,并在1994年发表在韩国的重要刊物《创作与批评》上,当时发表的题目叫《中国的社会主义与现代性问题》。1997年,这篇文章在中国大陆引起了轩然大波。

在战后的新一轮发展之后,陈映真希望了解中国台湾社会以及亚洲社会的社会性质和社会的主要矛盾。在上世纪八九十年代,韩国有一场关于韩国社会性质的论战,这让陈映真非常感兴趣。陈映真能读日文和英文。为了去了解韩国知识界的状况,他还专门学习韩语。陈映真正是在韩国了解其知识界的状况时,他看到了汪晖的文章。

在陈映真到北京后,他除了与汪晖见面,还见了日本学者竹内实。竹内实是日本战后重要的鲁迅研究者和毛泽东研究者。如今大家读到的毛泽东的许多著作,比如《毛泽东选集》,最早成系统的原文资源就是竹内实在日本编选的。陈映真请汪晖、竹内实和申正浩一起吃饭,陈映真与大家讨论关于社会性质的问题。

陈映真

其实在《夜行货车》里,陈映真就表现出他对社会性质问题的探索。当年国民党退守后的台湾依附于美国。陈映真很想知道,在新一轮资本主义化和全球市场化中,中国台湾到底是一个什么性质的社会?到底如何去分析社会阶级关系?这是陈映真关注的社会性质论战的基本内容。

后来,汪晖曾在上世纪九十年代在台湾与陈映真见面。那时的台湾社会正酝酿着剧烈的转变,社会上爆发了许多重要争论。比如,那时的台湾社会,很多人批判否定日本殖民主义的历史,但是几乎没有人敢站出来公开说话。只有陈映真一个人在报纸上公开批判皇民化的殖民主义历史。

当时,汪晖问一位在立场上未必与陈映真相同的台湾学者如何看待陈映真,这位学者对陈映真有着一种尊敬之情:因为陈映真像一个界标,在世界潮流各种变化之际,他能够一直站在那里——大家只要看见他,听到他的声音,就能知道自己走到哪里去了。在历史当中,许多人会随波逐流。一个时代需要一两个坐标,大家通过这一两个坐标来认识自己的位置。当然,这样的人容易被孤立。在那时,许多追随陈映真的人也开始犹疑,但陈映真的态度和立场依然不变。陈映真的态度不仅包含着道德感和一般的政治义愤,他是有着非常深刻的理论思考的。

在汪晖在哈佛大学参加一个文学研讨会的期间,研究台湾文学的陈芳明在会上说,台湾文学没有国际视野和世界视野。汪晖当时回应道,陈映真就是有这样视野的台湾作家。在陈映真的作品中,我们能找到有关越南战争、全球化和资本主义的问题的思考。在《六月里的玫瑰花》这篇小说中,一位美国黑人由于战争而获得了一定的社会地位,这位美国黑人在台湾这样的“半殖民地社会”与一个妓女发生了情感。这种人物设置的背后都包含着陈映真对世界的观察。

汪晖在活动现场

有一年,陈映真在北京与汪晖见面。陈映真当时刚从青岛的一个生态环境和文学研讨会中回来。王蒙、张贤亮等一大批中国大陆作家都参与了这个会议。陈映真当时很纳闷,他不能理解为什么作家对于许多问题并不关心。当陈映真在会上用一个政治经济学的观点,来阐述生态环境和发展关系的时候,许多中国大陆作家不以为然,甚至还带着嘲讽的态度。张贤亮就在会上说,我们特别欢迎到宁夏来污染。

汪晖表示,他不是不能理解张贤亮的态度。在上世纪九十年代,大家只做一件事情——发展,大家不会去想其他问题。当时的中国大陆作家缺少一种更为广阔的视野去分析和理解发展所带来的问题。大家都认为陈映真是一个过时的人,因为他当时还用过去流行的马克思主义政治经济学术语来说话。

陈映真是批判现实主义文学的传承者

戴锦华认为,汪晖所描述的一系列自己与陈映真的相遇,在某种意义上是上世纪九十年代中国知识界变化的一个非常重要的侧面。在这个侧面中,韩国的左翼批判学者、日本的左翼批判学者、中国台湾的左翼批判学者和当时中国大陆出现的“新左派”,再度在国际流动当中相遇、相会,并尝试形成新集聚。戴锦华也在某种意义上参与了这个过程。不过,戴锦华最早是作为文学爱好者而阅读陈映真的。她是经由王安忆而认识陈映真的。

1983年,王安忆和陈映真在美国爱荷华写作中心相遇。在王安忆的写作中,大家可以读到,王安忆如何遭遇到了她的精神之父、榜样、文学引导者。戴锦华通过读王安忆作品读到陈映真后,就开始阅读陈映真。

最早的时候,戴锦华把陈映真当作台湾乡土文学来阅读。但到后面,陈映真在戴锦华的精神生活、学术生活和个人生活中,更多是作为思想者和政治行动者而出现的。但在如今重读陈映真之后,戴锦华认为自己遇到了一个伟大的作家。陈映真的夫人说,陈映真的写作是主题先行的。汪晖说,《夜行货车》像《子夜》一样,每一个图景都是一个政治经济学图景。戴锦华却认为,她这次重读陈映真,她读到了批判现实主义文学的情景、人物、情感、内在人物的行为逻辑。而且,这些比较久远年代的作品,更像是描写当下的社会。大家在今天的中国文学中似乎无法找到当下。大家置身当下,可是这个当下却不再被书写。

戴锦华在活动现场

戴锦华记起她第一次去中国台湾时,她第一个去的书店是正中书店。她想看看冷战分界线的另一端的主流叙述是怎么样的。那时,大陆正忙着重写文学史,忙着发现张爱玲,认为删除张爱玲的文学史是暴力的文学史。戴锦华买了在台湾出版的文学史,却发现这段文学史完全是空白。创作者说,在1949年后选择留在大陆的作家都不能被写入文学史。因此,这部文学史只有那些早逝的作家和离开大陆的作家。在被冷战逻辑掏空的戒严时期的台湾文学记忆中,陈映真将自己接续到“鲁郭茅巴老曹”的批判现实主义脉络上。

王安忆跟她母亲茹志鹃(上世纪五十到七十年代工农兵文艺的代表作家)到美国访问,一起遇见了陈映真。王安忆接受了陈映真作为她文学的榜样,并接续了陈映真批判的、关注现实的、背负现实的、并把文学视为一个有使命感的历史传统。戴锦华认为,在这个意义上,陈映真是这个文学的传承者和接续者。

陈映真的父亲告诉他,“你首先是上帝的儿子,其次你是中国的儿子,最后你才是我的儿子。”他们所说的“中国”,更多指称冷战时代的对岸,同时也指称被压迫的民族和人民。陈映真对今天读者的启示在于,他告诉了大家今天该如何指认自己是作为中国人的身份。

通过阅读陈映真,

大家能重新认识自己与这个时代关系

作为一个中国作家,陈映真是如何理解中国的?汪晖认为,陈映真如何理解中国跟陈映真与鲁迅的遭遇有极大关系。在《将军族》里,陈映真谈到他如何通过鲁迅去理解中国、爱上中国。陈映真爱上的中国不是一个简单到令他自豪的中国——因为鲁迅笔下的中国是愚昧的、落后的、有着许多问题的。鲁迅的文学中有一种独特的品质——当鲁迅意识到中国的许多问题,他反而更深地爱上中国。鲁迅的批判性和对中国的眷恋是一起的。所以,民族这个概念在陈映真那里是非常正面的。

在《将军族》中,陈映真在语言风格和人物性格的塑造上,和鲁迅有着非常深刻的关联。陈映真的有些作品甚至都带有模仿鲁迅的痕迹。当然,陈映真的模仿带有当代性——鲁迅的语言、句式在今天已经不太符合当代读者的阅读习惯。在陈映真笔下,鲁迅的叙事方式却重新获得了新活力。

此外,陈映真对心理描写极为重视。陈映真对他的每个人物都带着深厚的同情。哪怕是他批判的人物,陈映真也不进行简单否定。在《夜行货车》里,陈映真在写林荣平这个角色时,他对这个角色的态度基本是负面的。不过,陈映真没有用完全道德化的方式来写他。陈映真写的是社会关系。

北大的严家炎曾经在上世纪八十年代用“社会剖析派”来概括中国的现代文学。当时,这个观点是有争议的。陈映真强烈关注理论。但他对理论的关注并没有让他在对人物的刻画上完全服从于理论。陈映真始终注意心理问题。在《六月里的玫瑰花》里,他写参加越战的美国黑人到中国台湾后,跟台湾妓女发生的恋情。通过黑人士兵的日记,读者知道这个黑人士兵经历过美莱村事件。美军在美莱村屠杀平民、强奸妇女。这样的暴行让黑人士兵在心理上造成了很重负担。读者不清楚书里写的黑人士兵到底有没有直接参加屠杀和强奸,但是读者至少知道他没有勇敢地站出来。陈映真写了一个无法破除的情结。陈映真非常注重这种心理分析,这种心理分析又跟他对整个世界的结构性叙述咬合在一起。

陈映真

在上世纪八十年代中期之后,现实主义的地位发生了重大变化。现代主义、后现代主义兴起,现实主义文学逐渐被边缘化。陈映真坚持二十世纪曾经存在过现实主义文学传统,这正是他作品的生命力所在。汪晖不认为陈映真是一个过去的作家,而是一位充满当代感的作家。他的文学在一定程度上能让大家进行自我认识。因为陈映真会用非常尖锐的方式,写出在我们的世界里已被视为正常关系的人物关系。通过阅读他的作品,大家能重新认识自己和自己与这个时代的关系。

戴锦华则希望,大家“文学地”阅读陈映真、进入陈映真作品后,能够获得到一种当代世界文学中开始缺失的“共情能力”。在二十世纪,大家认为这种“共情能力”是人类的“共情能力”——大家应该要理解那些弱势的、底层的、没能力自己说话的、没有份额通过消费来表达自己的人群。

戴锦华喜欢“文学为受侮辱的人重新赢回尊严”这个活动宣传语,但她觉得这句话对于陈映真说有点过了。陈映真不是要赢回尊严,而是要通过他的心理描写、细节描写和对人物的勾勒,使他笔下的人物变为可理解的、可共鸣的和可共情的。在今天,许多读者和许多作家都信奉“可怜之人必有可恨之处”。当读者理解“可怜之人有可恨之处”时,不会如陈映真那样,把造成这些人可恨的原因引申到社会结构。相反,大家都认为这些可恨之人要自己承担责任。

戴锦华还认为,陈映真其实并“不鲁迅”。因为鲁迅有着一种更决绝的冷硬。这种冷硬有时候会表现为一种尖刻和一种“恶”。可在陈映真的作品中,陈映真带有一种“广漠的悲悯”。陈映真的悲悯不是情感丰富的、廉价的同情,他的悲悯朝向他故事中的人物。

皮凯蒂在《二十一世纪资本论》中,用了六百多页专业的经济学术语再次告诉人们,资本主义是不公平的,世界是不公平的。皮凯蒂说,进入二十一世纪的人类社会正急剧倒退回十九世纪末。皮凯蒂说的是整个世界正在经历残酷的阶级分化。网友将这种有着残酷的阶级分化的承袭型资本主义翻译为“拼爹”资本主义。皮凯蒂实际上讲的是,整个社会在一边贫富分化,一边阶级固化。资本主义给大家上升空间的梦破碎了,但资本主义的整体结构还在运转。

戴锦华曾认为,现实主义曾在中国文学中获得这样的力量,是因为大家都曾经相信,这个世界可以改变,也必须改变——大家相信能够寻找到一种不同的、更合理的社会建构、社会形态和人与人之间的关系。失去了这个愿景和共识,现实主义就没落了。

但戴锦华在阅读陈映真作品时进行了自我反思。她认为,愿景的缺失是一个问题。大家也许没有看到一个新的、大家愿意去共同相信并且为之去努力的东西。但是,那个曾经在陈映真作品当中所揭示的和造成苦难的世界结构其实没改变。大家仍然可以通过文学去认知这样的世界结构。每个人都可以经由文学做出个人的选择。虽然大家的选择可能不多,但并不是没有。如今,大家经常觉得自己身上没有什么选择,这是因为大家已经没有不一样的理解和认知,没有从异己的生命或者别人给定的结构当中去想象、去选择的文化空间、心理空间和文学空间。

陈映真不停于忧郁,

而在持续地投身于分析

汪晖认为,陈映真的作品里除了悲悯之外,还带有一份忧郁。陈映真所写的忧郁是一种不能马上投身到行动中才会有的忧郁。陈映真发现这个世界是不合理的,人们过着越来越不像人的生活。但他好像找不到那个改变世界的力量。

反过来说,忧郁也正是对“怎么办”的追问。陈映真和鲁迅不同的地方在于,陈映真在作品中有着极深的悲悯,然后他还会把问题都集中到整个社会构造上——社会构造如何将人变成这样、人的非人化是如何发生的。陈映真不停于忧郁,而在持续地投身于分析。

在陈映真的追求道路上,他在尽他能力去寻找可能性。一方面,他是孤独的斗士。但另外一方面,他也在持续寻找自己的友军和同盟。在陈映真的思考和文学写作里包含着一个指向,就是不让人停留在忧郁里,要行动起来。这一点正是他的文学、思考和理论都包含的指向。

另外,陈映真是生长在中国台湾的知识分子。他借以整个世界的角度去思考台湾的命运。他不断地寻找中国在世界当中的位置。正是基于对这个位置的探求,他对中国大陆,包括作家、知识分子和社会政治领域当中发生的事情,会经常做出判断。他的忧郁里包含着分析性。在读者读他的作品时,读者能很清楚地感觉到,这是动人的感受,但是这个动人的感受总是引向问题的分析。

陈映真

汪晖读《夜行货车》里James最后的部分时想到,陈映真其实很明白,他处于国民党统治时期的台湾,本省人、外省人之间确实存在位置上的问题。所以,James有一种需要尊严的感觉。但他很清楚地写出,如果这个尊严的获得是让自己投入一个霸权的怀抱里,这是完全错误的。陈映真没有否定忧郁,但也没有让大家去否定追求尊严。陈映真提醒人们,这些东西是需要被理解的。最关键的是,陈映真把背后的世界构造写了出来。这使得他对这个问题的理解,区别于今天台湾很多人对尊严的理解——他们所谈论的尊严话题和臣服于霸权构造的话题是同构的。

汪晖再读陈映真时,他也有文学性的发现。但是,这个文学性的背后还是如何重新理解文学跟政治的关系。这正是鲁迅所代表的文学传统中最深刻的部分。二十世纪的文学跟政治之间有非常深的复杂关联,大家可以通过文学去理解一种新的政治性。这里的“政治”不是通常意义的“政治”,而是另外一个更深的、需要激发一个新的政治感的“政治”。这也是如今大家阅读陈映真的意义。

嘉宾 | 汪晖、戴锦华、吴琦

记者 | 徐悦东

编辑|张婷

校对|柳宝庆