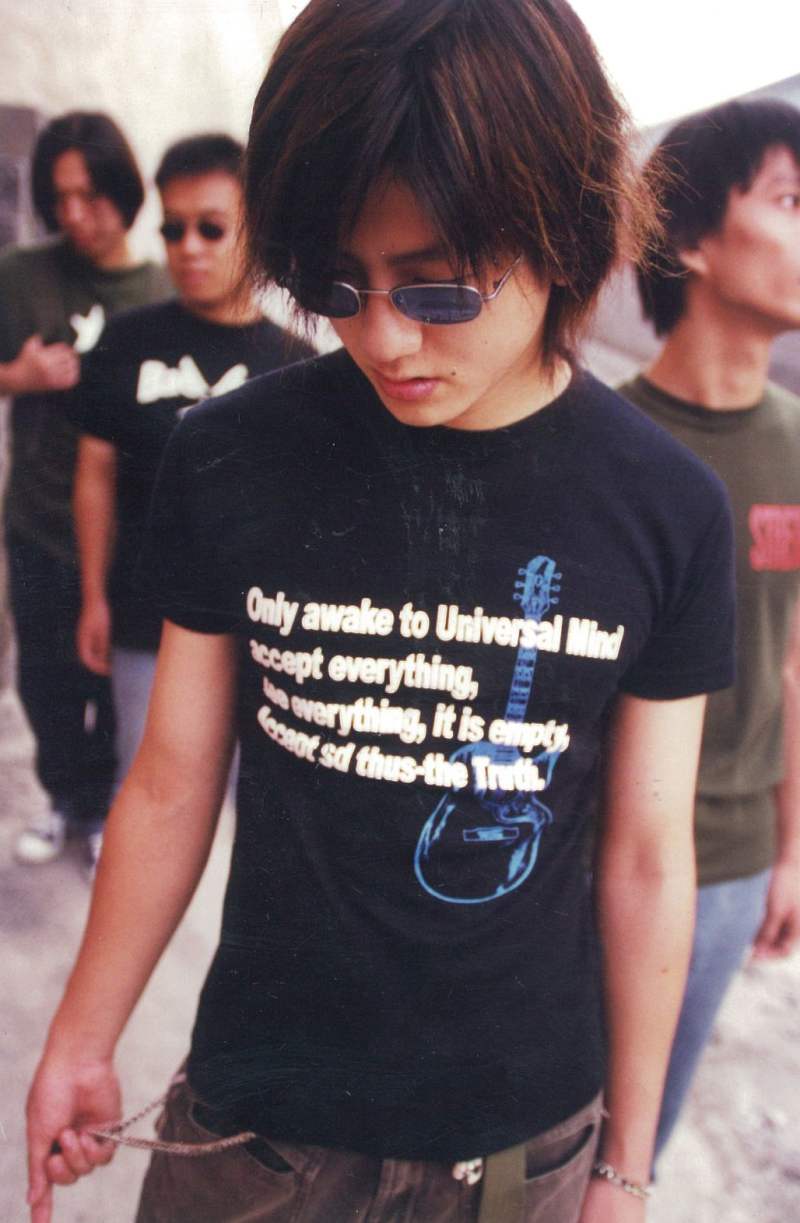

彭坦。受访者供图

时间回到2004年9月21日的晚上,达达乐队在北京展览馆举行了第一场演唱会《黄金时代》,当时意气风发的达达连着唱了20多首自己的歌,对着歌迷大声喊,我们要让你知道什么是最受欢迎的乐队。有报道说那时候每结束一曲,都有工作人员跑上台换一把吉他给主唱彭坦,担心琴弦随时会在激烈的弹奏中折断。

演出结束后留下来一张模糊的明信片,是张从远处拍向舞台的照片,看不清细节,只有纷乱的灯光。彭坦还记得当时自己在那张明信片上写了一行字:“时光飞逝,多么沸腾的夜晚在记忆中也只是一个模糊的影子,唯有那一瞬的声音却永远留在这里牵动我们的情绪,震撼我们的心灵”,写完突然有点失落。

他没想到的是,这个叫达达的乐队将在半年后解散,这已经是他们的最后一次正式专场演唱会。更没想到等到乐队迎来“恢复播放”,时间已经到了2020年。

1.彭坦的《子夜集》

新专辑《子夜集》是彭坦第一次把整张专辑拆散成为日记一样,做完一首发一首,整张专辑以单曲为单位先后发表于两年间,直到2019年末集结成辑时才再次统一进行了编曲及后期处理,以达到专辑作品感的平衡。创作上不再拘泥于原来必须要几年攒一张唱片,而是跟生活已经在一起,随着生活的改变情绪随时留下来这些痕迹。

新专辑封面

“我要做迥异于达达的音乐”

离开达达乐队之后,彭坦颓废了两年,有过当快递员和咖啡师的想法,最后做了一张被现在的他称为“有了泛浪漫主义端倪”的个人专辑《少年故事》。

那时候彭坦使劲儿想摆脱达达乐队主唱的标签,做出自己的音乐风格。2008到2012年期间,《黄金时代》被乐迷翻出来再一次得到了认可,演出时候台下乐迷喊的还是达达的名字,真正能让大家大合唱的歌也还是《南方》。彭坦本能的屏蔽了这些声音,想让事情就静静的过去不想再回味过去。后来慢慢对于唱达达的老歌还是自己的歌有了摇摆,任性一点的时候,在上台之前就决定了不要再唱《南方》,哪怕台下乐迷的呼声再高。

彭坦说那几年自己和老的达达乐迷彼此在远离,大家心照不宣,却各种感受都有,五味杂陈。

到了2013年,彭坦跟摩登天空合作了《迁徙》,这种感觉终于慢慢变淡。《迁徙》是一张让彭坦特别用力的专辑,做得也尽兴,加上摩登天空这个厂牌当时也经历了重塑和转型,好像也让彭坦在某种程度上摆脱了公众人物的身份标签,远离了之前的种种。到了《电子天才游戏计划》,彭坦已经能够很无所谓很开心的享受音乐,跟各种人合作。

那几年彭坦的演出频率不高,偶尔也会有由于乐队成员的变更、准备仓促,而差强人意的表演。2014年《电天》发布之后彭坦有一个在长阳音乐节演出的机会,那是他第一次在舞台和乐队合作演出《电天》的音乐,电子音乐结合乐队在舞台上如何呈现牵涉到很多技术和问题,对于彭坦来说也比较陌生,他高强度的排练了一个多月,但演出的结果是崩溃的。

那天彭坦的状态不太好,现场技术也出现了问题,整个演出延迟了40多分钟,台下观众不知道发生了什么,很快走掉了一大半。慢慢的躁动和骂声越来越大,到最后只剩了几百个人,整个气场都非常黑暗。终于登台表演的彭坦一句话都没说,也没有一丝笑容,崩溃地完成了表演。

反而是那天去看彭坦表演的几个好朋友,知道他为这场演出倾注了很多,在结束之后安慰他说从来没有在台上看到过他那样的状态,甚至是最棒的一次。彭坦有些诧异,但事后想想也挺有意思,知道这种状态很难再现。

此刻坐在摩登天空的休息间里,彭坦回顾自己这十几年的个人创作,慢慢的说:“现在想起来,那时候可能是下意识的,但其实还是会很刻意而为,有一种东西驱动着我,去做迥异于达达的音乐。”

“做完后我想警惕浪漫主义”

受访者供图

做完了少年感的《少年故事》和《easy》,黑暗需要力量的《迁徙》,好玩有实验性的《电天》之后,在2016年,彭坦有过一段时间的低迷。好像突然失去了方向,觉得对自己想要尝试的东西和追赶的时髦一下子都失去了兴趣,不知道自己该表达什么。

恰好是在那段时间,妻子春晓怀了宝宝,彭坦的重心放到了家庭上面,发现自己根本没法在这样的状态下去思考一个未来专辑的概念,就慢慢的选择了放弃,只是随着生活做日常的记录。

周围比彭坦先当爸爸的音乐人对他说了很多崩溃的感受,讲述有了孩子之后生活的彻底凌乱,也让彭坦有些害怕。但是随着女儿降生的那一刻,彭坦突然发现这些顾虑简直太幼稚了,曾经的忐忑踌躇在这个新生命面前根本不值一提,所有预先的感觉统统被击碎。

不知不觉间彭坦把两年的时间全身心放在了女儿身上,不再想要着急的用音乐去证明和解释什么,直到发完“六面体”音乐计划的前六首歌,才发现这张专辑的概念可能就是这样。它成为了生活的一部分,也不再有小时候那种寻求一个在大家眼中的定位和认知中的彭坦,并获得认同的欲望。

彭坦和女儿。受访者供图

彭坦笑着说,现在家庭肯定是第一位,音乐,可能还排不到第二吧。在《子夜集》里,彭坦做了一次彻底的逃避,把生活的一切都寄托于那些角落里的诗意和浪漫,不再执着于那些需要全力以赴解决的问题。

他介绍“子夜”的概念:“每个人每天24小时都会经历好几个时段的生活,每个时间可以做的事情随着年龄增长会形成规律,做音乐这件事情在有了孩子以后会变成不像原来那么随机,而是在相对固定的孩子睡觉后的晚上,所以这张专辑都是在这个时段创作和打磨的,呈现出来的也都是生活中的某一个比较恒定的状态。生活中的其他面我就没有留给音乐,或者没有留到这张专辑里去表现。小时候对待音乐的荷尔蒙的东西会越来越少,会慢慢被自己的经验和欲望归纳起来。”

专辑里有一些碎片化的诗句,来自于彭坦的这些日常记录,有的成为了歌词,有的无法被音乐承载就在归纳唱片的时候以手稿的形式被放到唱片小盒子里面,和照片、父亲为专辑写的标题一样,尽可能围绕音乐,丰富作品最终的面貌。

就是在这种专辑里,彭坦回到了生活中那个很模糊的存在,不再是前达达乐队主唱、春晓的老公、或者谁谁谁,而是他这么多年一直在追求的,那个模糊的、舒服的、难以定义的存在。这很像当年达达从众多武汉乐队中走出来的时候一样,是最模糊最难被归类的一支乐队。

“人生有不同阶段的,没准老来癫狂也有可能。只是说是人生的中间,尤其是初为人父的时候,就会希望某种程度上把自己隐藏起来。借由这张《子夜集》告诉大家,我想跟大家分享的,都是生活的角落里特别诗意的东西。不太被关注到,但是当你凝视它的时候,它会给你生命丰富的感觉。我发现我特别着迷这种东西。”

面对专辑的发行,彭坦也有了自己的恐惧,那是在一个状态里越来越舒服,随之而来的恐惧。在做完《生活的诗意》之后,他意识到自己有点泛浪漫主义,就像那句歌词,是谁的青春期如此漫长,好像这句话一语成谶,概括了他这么多年的感受。

“做完这张唱片我会有一种新的紧张,就是我要警惕浪漫主义,就像时下的社会和年轻人的普遍文化倾向,比如说丧、戏谑、对一切崇高的摧毁,这种东西成为了年轻人一种彼此能够不用语言就能沟通的气质和共性,我就觉得这种东西好像是下一个巨变的前兆,不知道哪一刻就会来临。”

《再·见》达达:

彭坦和乐队成员吴涛交流了很多关于达达的新音乐是否应该出现一种新的面貌,或者应该是怎样的面貌。达达乐队决定在接下来两年时间里,完成一张新专辑,第一首歌《再·见》已制作完成,做完它彭坦才发现,几个人都是相对内敛的性格,不太喜欢在音乐中释放刺激,即使排练中有释放,但是当作品最终打磨完,那些东西也会沉淀下来,不留在音乐之中。这是达达这个乐队的个性,也是曾经离开达达之后,彭坦寻找过音乐上的刺激之后,突然体会到的。

达达乐队。受访者供图

“不在意市场,再登舞台就很酷”

2018年的春节,对于达达乐队来说,是一个无意之中的崭新开始。

彼此生活轨迹已经越来越大的四个人恰巧都在武汉,原来只是为了打发过年的无聊时间,就找了一间排练棚想要一起玩儿一下。

声音一出来,彭坦身上就起了鸡皮疙瘩,那种感觉太遥远,但是又太亲切了。彭坦惊讶的发现每个人发出来的声音音色居然和小时候一模一样,原版得不能再原版。

原本只想玩一天,兴奋的四个人连着练了三天,突然觉得如果有机会能够再回到舞台,是不是可以一起试试。

一年后,达达乐队在仙人掌舞台重新演唱了《南方》。尽管已经不是如日中天的乐队,乐迷们也已经老了,全新的市场有新的喜好和压力,可彭坦觉得,登上舞台的那一刻,他们已经做了一件最酷的事情。“这个体验是很难向别人去解释的,就是突然人生和想法都开阔了。”

再回想当年的达达时期,彭坦发现那时习惯性的会让大家回忆和共情一些挫败、挫折和压抑感,并希望尽可能放大。同事给彭坦看了一些那时候达达的采访和录像,他发现从《天使》开始,达达享受着成为明星、公众人物的荣誉,但也始终在享受和抗拒之中摇摆,没有彻底的拥抱荣誉,也没有绝对的叛逆、对抗一切商业化,甚至对于被迫解散,也不是简单的唱片工业碾压。那些经历和摇摆不定换来了大家重新回来时的淡定,十几年过去了,彭坦握着不变的那一点点东西,感受着巨大的不一样。

提到达达的重聚,彭坦用得最多的一个字就是“玩”。再聚在一起做音乐,几个人多了分寸感,对于作品感的把控也更强了。比结果更重要的是享受这个过程,达达没给自己树立什么远大的目标,也没想过要永远走下去,只是希望能把这一张唱片里的10首歌在两年时间里做好,对得起一直追随的乐迷。

而这对于彭坦来说就像转换自己的频道一样,“可能对于自己音乐的感受会来的更确定和丰满一点。在做达达这张专辑的这两年,我会全身心在这件事情上。等达达休息的时候,我再回到我的音乐上来。这几年这些事情发生得都特别奇妙,自然而然就朝这个方向变化。”

“人生中有太多东西比音乐更严肃”

《乐队的夏天》预告片播出之后,很多人都用“归来仍是少年”形容已经中年的彭坦。这份少年感来自于对外界评论的迟钝,生活中身边人的保护,还有刻意的屏蔽,“不管是那些年自己一个人,还是现在回到乐队里,大家都好像无形中有一点在保护我。他们知道我是一个没有办法去特别冷静客观看待这些的人,我看到批评会很难过,看到表扬也会很得意忘形,慢慢就不太关注这些。”

从生活的角度,彭坦特别害怕走在街上被别人认出来,除了工作以外不喜欢引人注目。他形容这可能是早年出道形成的扭曲,被认出来就会浑身难受,但也只能很礼貌的回复。曾经有段时间碰到有人要合影,彭坦会拒绝,但是内心非常挣扎非常难受,因为他也有过看见自己喜欢的人突然出现在面前的经历。

彭坦对于自己有多少乐迷没准确概念,但却一直觉得有源源不断的能量给到自己。他讲了一段让他觉得很满足很幸福的经历:前几天彭坦在听Tom Waits的专辑,就在同时有出版社的编辑私信他说想要寄本tom waits的访谈集,觉得他会喜欢。彭坦觉得太奇妙了,特别激动的马上接受了这个礼物。这样点点滴滴的默契的发生他一直都记得。

彭坦说,“我觉得人生中有太多东西比音乐更严肃,音乐是最天真的东西,能一直玩音乐并且陪伴着生活,是我特别幸运的一点。”

—【番外】—

“武汉的气质影响了所有创作”

个人新专辑《子夜集》里有首歌叫《午夜飞船》,彭坦在里面唱,“午夜,南方的鸟,在北飞。”

在达达乐队的新歌《再·见》MV里,镜头扫过水果湖中学、合作路、中华路1号码头,时间就这么轻易的回到了1994年彭坦中学的夏天。

而所有乐迷都念念不忘的,是当年北京雨夜,松软而潮湿的气息让彭坦想到家乡武汉,留下了《南方》。

离开了武汉20年,不知不觉间彭坦会觉得北京好像也是另一个故乡了。而故乡武汉的记忆,那些让乐迷们念念不忘的水果湖往事,也在彭坦身上伴随了他一生。

“很多人总是让我们形容武汉定义武汉,我觉得就像鼓手说的,武汉是一个没有中心的城市,因为真正从地图上看武汉的中心是长江。生活在武汉三镇的人每个人都有自己的中心,也有不同的感受。我在武昌长大,武昌有很多湖泊、植被,不密集的房子,水果湖挨着东湖,难得有一份宁静。它塑造了我性格里面比较浪漫的一面,也会一直影响我的音乐,在音乐里总是会有很多画面,下笔就会寄托浪漫主义的情绪。这些来了北京之后也并没有改变。”

2008年到2013年之间,彭坦回到武汉的时候,突然觉得武汉变得很陌生。那时候武汉有大型城市基建计划,整个城市在翻新改造,变得跟其他省会城市一样,原本武汉围绕着长江三镇集合的独特城市气息也随着人口流动越来越模糊,变成了武汉味儿没那么重的城市。道路越来越宽,楼越来越高,原来的小房子、矮楼、树都被推掉,也推倒了彭坦心里的一份留恋,觉得自己越来越不属于这里。

直到最近两年,彭坦突然看到了一些新出来的乐队在武汉livehouse演出的录像,音乐还没起来,台下已经开始冲撞,就像上世纪90年代还没走出武汉的达达乐队,也曾在台下的嘘声和扔上台的瓶子中间完成自己的表演,酒吧再小再破,大家依然狂野。彭坦一下子觉得特别亲切,意识到武汉还有一种原生的力量没有被改变。

—【对话彭坦】—

新京报:看到你在微博记录了大量自己的观影和音乐,将这些称为启发与重温,它们带给了你哪些创作灵感?

彭坦:就是能够和世界上最好的艺术创作者保持同步。我不能说这些是最好的作品,但确实是被最多人看到的,也获得最多肯定,代表了这个时代不断更新的价值观、方法和技巧。像《1917》那样的电影,长镜头的编织、战争片的质感,放在十年前是很难想象的,这种震撼比我当年看《拯救大兵瑞恩》还要来得强烈。所以这样的电影会让我觉得,我和这个世界一直是有联系和对话的。

新京报:当年达达乐队是被按照偶像乐队的方向打造的,但是看你的个人创作,好像你一直都没有想要往偶像的方向去发展?

彭坦:那时候公司海报上都写着达达乐队优质偶像这种广告语,心理就有点别扭。也跟那时候的社会认知有关,那时候内地的娱乐业还不像今天的生态,港台流行文化刚刚冲击了内地,对于明星和偶像大家都有刻板印象,觉得一定是很光鲜、人很nice,看不出任何刺,所有人都好。

那时候给我们的这些标签也让音乐上连带着被贴上了一样的内容。《天使》发布之后有些乐评很不屑,觉得这乐队是伪摇滚,不就是几个小男生的小乐队么。对这样的定位本能的逆反,这个劲儿拧了好多年,到现在在做音乐这件事情上,也希望音乐和别人以为的性格是能分开的。

新京报:《乐队的夏天》播出后除了乐迷之后,势必也会有一些综艺观众的讨论,比如“混不下去了才参加综艺、重组乐队”等攻击,对这些你怎么看?

彭坦:首先我肯定不会去看《乐队的夏天》的回放。如果真的传到我耳朵里,可能也不叫事儿,真正让我感到挫败的那个阶段已经过去了。

在达达出道的那一刻,我们面临了很多质疑,那个时候真的是非常打击人的。那时候的乐评说话分量很重,一张唱片出来只要有乐评在杂志上写了评论,基本就给你定性了,公众也会去看那些乐评,通过乐评塑造对你的认识。话语权的分量和今天网友的讨论是不可同日而语的。今天的年轻人面对成功很坦然,这也跟那个时代完全不一样。

现在网络上的东西也还好吧,回家不会那么委屈了。

新京报:你怎么看待自己和其他音乐人参加综艺节目这件事?

彭坦:别人我不知道,从我自己感受来说我很庆幸我来到了《乐队的夏天》。去年乐夏找我们的时候,我们一开始是有点抵触的,觉得好像去一个综艺节目不够酷。但更多是因为当时乐队还没有特别成形的作品,就觉得不具备某种表达的能力。后来随着《再·见》这首歌完成,节目组也一次又一次找我们聊, 就打消了一些顾虑和刻板印象。

《乐队的夏天》的团队在我看来确实把对于音乐的尊重放在了很重要的位置上,虽然会有综艺的逻辑,但是前期沟通就发现他们非常尊重大家的意见,也特别真诚,一直在邀请,解释节目是怎么回事儿。以至于后来觉得这件事如果再这么推诿,反而有一点点做作。不知道节目里会面对什么,就像我们当年去签约时的心态,是一个未知,但是拒绝这个未知也不会让我变得更酷。

乐队其他几个人比我更淡定一点,我一开始比较扭捏,但他们给了我很多信心。所以就不会太考虑结果,以至于我们选择演出曲目的时候,都当是在这个舞台的最后一首歌。第一轮问我们演唱什么歌,一开始我选了新歌《再·见》,后来吴涛和大家都觉得《南方》,从乐队到公司都没有把它看做主打歌,但在大家心目中它成为了达达的代表作。而且那首歌既没有video留下,也没有好的现场留下,如果要来到这个舞台留下一首歌,那就这首吧。

新京报:疫情期间武汉受到关注,那段时间你关于武汉的歌词也被大家频繁提到,那时你在做什么?

彭坦:那段时间我也很消沉,四个月没有出门,每天的信息看得非常纠结,我们乐队又有两个人身在武汉,经常通电话慰问。

疫情期间有很多媒体想邀请我们乐队发声,作为武汉的乐队为武汉加油,但是从我的内心来说,那时候特别没有办法去做这样的事情,那个太苍白了,大家都在命运里,做任何事情都太渺小。所以整个疫情期间我离开了音乐,做不下去歌,在家画画、看书、陪孩子,整个生活都在转变。发现了好多散落在家各个角落的陈年物品,比如一整套放在角落里的画具,我把它擦干净开始画画。还有好多买了没看的书。突然觉得我们拥有的生活非常充实,我们在物质上不匮乏,但心里面确实有点浮躁。因为疫情反而获得了某种心理上的充实,觉得有很多事情可以做。

新京报记者 李妍

编辑 田偲妮 校对 李立军