110年前的今天,在天津意租界二马路28号(今河北区民主道23号)小洋楼里,诞生了一位影响着中国话剧史进程的男婴。在他23岁时,他以笔名“曹禺”在《文学季刊》上发表了自己创作的话剧《雷雨》,成为中国现代戏剧里程碑式的作品,一举奠定了他作为中国话剧史的开拓者、奠基人之一的地位。

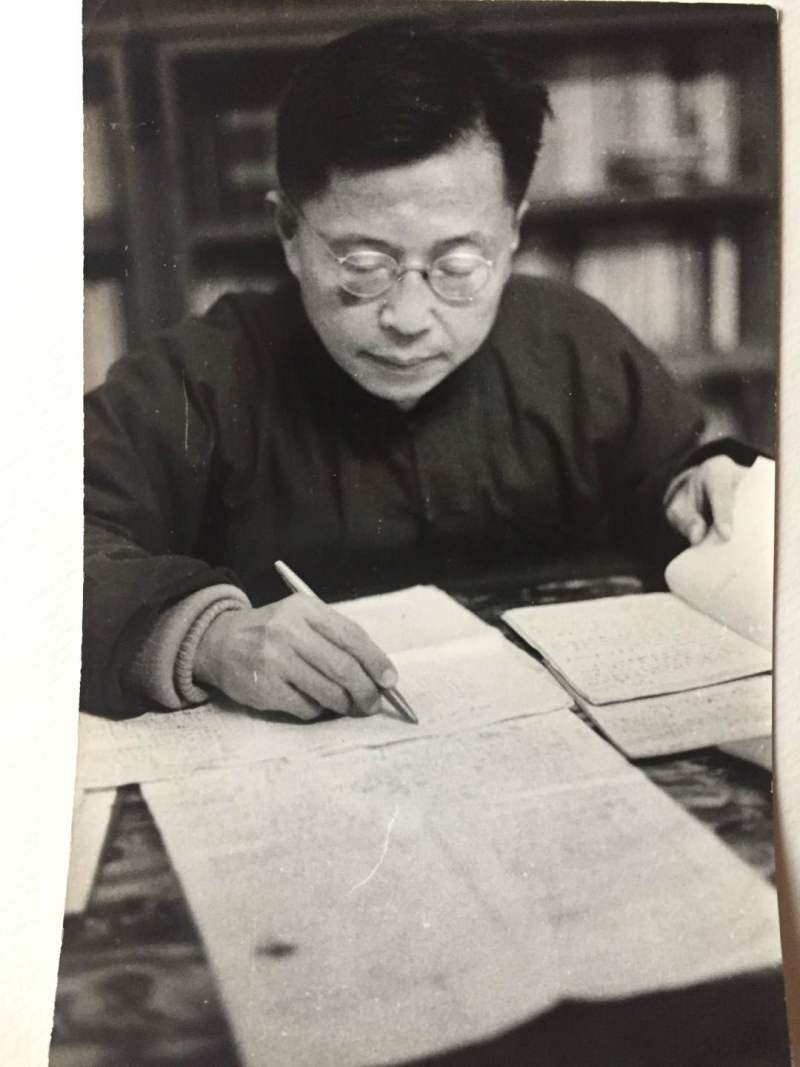

曹禺写作时。万方供图。

关于他的生平与作品,已经不需用过多的文字去赘述,借此曹禺诞辰110周年之际,新京报记者特别专访他的女儿,知名编剧、剧作家万方,从发问曹禺对于当下戏剧的影响,至女儿眼中的父亲等等一系列的问题,尽力还原另一面的曹禺,也想探寻我们今天如何读曹禺?

女儿眼中的曹禺:晚年的父亲像“繁漪”

新京报:每年大概这个时候都会去“看望”曹禺先生,今年有什么特别?

万方:今年其实跟他说了很多事,最主要的还是跟他聊了我刚出的新书《你和我》,写的是我爸妈的故事。我记得当时周围没有人,我说得很大声,“如果你读了,你可能对有些情节会感到不舒服,但是我相信你再仔细想一想,会觉得其实这样写也挺好。”

很多涉及父母的“秘密”,我当时在写的时候会犹豫要不要写出来,但我觉得他们就是这样生活的,他们是我的爸爸妈妈,如果不照他们生活的样子写对不起他们。他应该会懂我,也会喜欢这本书。

曹禺与妻子方瑞及女儿万方 。万方供图

新京报:从什么时候起,觉得“我的爸爸跟别人的爸爸不一样”?

万方:我从来没有拿他去跟别的父亲比较,从来没有这么想过。实际上,当我真的写了东西,尤其在他去世之后,我慢慢成熟之后,你会发现他跟别人是一样的,只是我把他看作一个写作者,一个剧作家的时候,才会更多地想到他跟别人的不同。

他不同于别人的表现源自于他的真诚,这一点无论对我的写作还是做人都有影响。尽管他是一个著名的剧作家,大伙都会捧着他,但他心底里从来没有觉得自己与众不同,他一直觉得自己就是一个普通人。这一点深深影响到了我,实际上对创作也是非常有好处的。这是我从他身上感受到的一种非常可贵的品质。

新京报:新书中了解到,他曾多次写信鼓励你写作,他期许你成为剧作家吗?

万方: 他其实最希望我们能搞科学,毕竟文学在那个时代被批判成“大毒草”。我16岁插队,后来去当兵,当科学家肯定不可能了,所以他希望我既然选择写作,就好好干。他从来不是希望我能扬名立万,只是希望自己的女儿能吃这碗饭,很单纯的想法。

曹禺为女儿讲故事。万方供图

新京报:似乎父亲从来没有正面出现过对你的批评或者建议?

万方:是的,在我的记忆里,他从来不会当面说我们的问题,至少对我的教育都是通过书信解决问题。在我家,遇到任何关于写作的问题他都会说,“来咱们查字典”。我们家最多的是字典,任何一点点疑问立刻要查得一清二楚,他从来不会告诉你,“不要这样,不要那样。”作为父亲,他让我们能够自由成长。

新京报:曹禺先生的母亲在他出生后便去世了,似乎对他的一生影响极大?

万方:这点深深影响到他的作品。我说他爱女人,很重要是他对母亲的爱。作为一个孩子,想到母亲为了自己的生命19岁就去世了,他爱的对象便消失了,他把这种爱全部注入在作品里所有的女性形象中,这个很重要。

他对女人有着最深处的爱,可怜她们,怜惜她们,同时他的性格又是一个怜香惜玉式的男人,尤其他写《北京人》里的愫方,我认为是他所有作品里最爱的人物。

新京报:在“苦闷”的背后,曹禺先生是什么样的?

万方:苦闷从“文革”开始,从他整个人再写不出东西来。晚年他确实可以说是以苦闷与痛苦为主,但他表面上并不是这样,他依然保持固有的真诚,骨子里的真诚是他的生命所在,也是他的本色。

新京报:你曾写道“繁漪”是父亲的化身。

万方:晚年的曹禺就像“繁漪”被困在周家,由于她渴望生命,渴望自由,但她不得不向命运低头,这种状态特别像他。所谓后来我想到“雌雄同体”,其实也是我这次写书时才忽然意识到的,他身上对于女性的理解甚至超过很多女性,在他的内心既是女人又是男人。

新京报:父亲停留在你记忆里最深的瞬间是什么时候?

万方:肯定是老年,我最熟悉的是他老年。我的回忆中最清晰的就是在北京医院,他坐在沙发上,我一进病房,他看见我,一扭头眼睛一亮,“小方子,你来了!”他把手伸出来让我走到前面,攥住他的手,他就会亲亲我的手背。我便很自然地在他身边坐下。

老年在读《红楼梦》的曹禺。万方供图

这个时代我们为什么还要看曹禺?

新京报:自1934年发表首部作品《雷雨》,你觉得76年来他的作品一直存在着普世价值吗?

万方:曹禺的作品一直蕴含着生生不息的生命力,他吃透了戏剧的精髓。首先他作品的艺术性非常高级,如同有些戏剧作品可以历经数百年被大家所接受,关键还在于作品的艺术高度与生命力是经久不衰的。曹禺写的是人性,人性不分新旧,可能有些东西随着时代、随着生活环境、随着人们看待生活的眼光会发生变化,但人类在共同生活的境遇下,很多东西是永远不变的。

其次,曹禺作品最有价值的一点就是,他的作品像一块磁铁一样能够吸引观众走进剧场。从有戏剧到今天,我们在搞戏剧创作的人,当他们真正掌握了戏剧的矛盾,冲突,结构,语言,悬念等这些因素的力量,才使得像《雷雨》这样的作品可以上演将近80年,甚至我相信他能演到上百年。

新京报:田本相先生曾评价曹禺作品的“当下性”即是“反封建主义”,如果这么多年后我们还在继续看曹禺的作品,你认为他作品中有哪些特质是仍然具有当下性的?

万方:如果作为个体,甚至在今天去理解他的作品,比如像《雷雨》中繁漪这个人物,实际上最重要的是,她不甘于社会把她放在那样的位置上,她不接受,她要反抗,她向往自由。其实对于自由的渴望要高于所谓“反封建”的意义,这是我爸爸作品的灵魂。只是因为他是生活在那个社会的人,那样的压迫是作为一个创作者时刻能感受到的,所以他要去把“反封建”这种愤懑表达出来。

在舞台上的青年曹禺。万方供图

新京报:曹禺的作品一直在不断改编上演,你如何看待这些作品在各个时期的变化?

万方:我爸很开放,不同的人,不同的导演,不同年代的人,不同年龄的人,他们对于曹禺的作品都应该有自己的想法,犹如他也一直给予我在创作上的开放自由。其实他到老年,越写不出来的时候,越能体会到自由创作是多么可贵。

谈到改编的态度,我觉得其实不同艺术形式永远无法用同一标准去衡量,如果改编经典,你必须有一种“是它,而又不是它的感觉”。不是它,干吗要改编,自己新写一部作品就可以,但要完全是它,又何必改编,照着演不就行了。

新京报:你觉得曹禺的作品有他独有的一种戏剧美学吗?

万方:戏剧美学应该说跟创作者无关,所谓戏剧美学,应该是评论家和研究者的事情。无论编剧还是作家,所有的思考都是蕴含在情感之中的,只要有了情感才能有戏剧。

我也是一个编剧,评价戏剧和创作戏剧完全是两类学问。创作戏剧需要的是悟性、灵感、创造力。我爸也说过,“你们问我《雷雨》是怎么来的?繁漪是从哪来的?肯定生活中有,张家太太,李家少奶奶,但现在让我说怎么写出的《雷雨》,我说不出来。”他真是说出了写作的真谛,你真的在写的时候,心里应该有一处是很明亮的地方,但同时你又是混沌的。因为我们的生活从来不是非黑即白,要写真实的生活,就要拥有一颗真诚的心去写生活中的真相、人性。人性绝对不像心理学研究那样把事实排列得明明白白,都是混沌的。

工作中的曹禺。万方供图

创作《雷雨后》:站在父亲肩膀上的创作

新京报:改编《雷雨》创作《雷雨后》并在今年公演,是出于什么想法?

万方:想改编《雷雨》实际上是在某一瞬间突然产生的。我看过《雷雨》不同剧种的改编,我曾甚至一度认为,绝对的尊重原著、原汁原味才是最好的,因为我相信,既然它是经典演了那么多年,至少在作者心目中它是最完美的。但后来我不断看到国外有了那么多的好戏,包括对契诃夫、莎士比亚、易卜生的作品,国外都做了完全不同的舞台呈现,我的戏剧观念在发生深刻的转变。既然那么多人都想改编《雷雨》,我作为一名编剧为什么不试试?尤其对于比较成熟的编剧来说这是一个诱惑,改编《雷雨》过程中其实需要很多技巧,怎么来运用这些技巧,对于我而言是很有诱惑力的。

新京报:在《雷雨后》里,你也巧妙的将《雷雨》部分桥段融合了进来。

万方:实际上我在创作改编的时候,没有想到这是一个写《雷雨》之后的续集,绝对不是这个意思。改编《雷雨》肯定是要让即便没有看过《雷雨》的观众,也能知道《雷雨》里发生了什么,这是我的一个初衷和我要达到的目的。

新京报:其实这是一次站在父亲肩膀上的创作。

万方:当然是站在他肩膀上。但改编他的《雷雨》让我觉得是一个特别有趣的事。作为编剧真正的写作,首先你得觉得有趣,改编《雷雨》就是这样的感受。

新京报:会对12月上演的连台戏《雷雨》和《雷雨后》有何期待吗?

万方:现在我没法说,因为我不知道法国导演的《雷雨》和《雷雨后》是什么样子,但不管什么样子,我认为都应该是好的,因为《雷雨》已经演了近80年,现在由一位外国导演来执导,又是一位很有经验的导演,他一定会关注到排出的这出戏是为了给中国观众看的,我希望他是这么思考的。

曹禺与万方。受访者供图

新京报:最后我很好奇地想问,你觉得现在我们纪念曹禺先生最好的方式是什么?

万方:对于只是听说过曹禺名字的人,看到有他的戏在上演,能买张票进去看看,我觉得爸爸肯定会特别高兴。他就是为观众写作的剧作家,他写的东西能够有人看,这是他最高兴的事儿,看似是比较容易做到的事情,但这是对他最好的纪念。

对于了解他的人,要从他的作品和他的身上感受一种真诚的力量。尤其对于了解他的作品,了解他的生平的人而言,无论导演、编剧与演员都可能通过他的作品,找到一条通往如何真诚创作的路。

新京报记者 刘臻

编辑 田偲妮 校对 卢茜