王成(化名)的左臂上,有两条十几厘米长的疤痕平行攀爬,凸起的粉红色,在夏天无处遁形。

他今年34岁,“溜冰”12年。不断进入体内的毒品让中枢神经变得紊乱,一次“点瘾”后,王成耐着心焦和狂躁去找毒贩,对方试图趁火打劫,把每克500元的单价提高到800元。

王成不缺钱,但在毒品的作用下变得易怒,他抄起高尔夫球杆打向毒贩的头,毒贩则把手旁的铁钩挥向王成的胳膊。

当精神和躯体被毒瘾攫住,吸毒者的人生便会立刻失控。王成觉得自己足够幸运,及时刹住车,而他的“毒友”中,有的自焚,有的跳楼,有的心梗,有的倾家荡产,有的进了监狱。

北京高新医院的医生徐杰见过几千例像王成一样的“瘾君子”。城市白领、打工者、政府官员、大学生、性工作者、生意人……褪去曾经的社会属性,变成了穿同样病号服的戒毒者。

今年的6月26日是第32个国际戒毒日,毒与瘾,依然是医患和全社会共同的敌人。

瘾

王成第一次见到冰毒是在2007年,他和几个朋友一起开车郊游,有人把类似冰糖的晶体放进透明玻璃壶中,加热后,顺着吸管吸食。王成以为那是水烟袋。

午饭时,因为晕车,王成没什么食欲,朋友说,“要不你抽两口,管用”。第一口第二口有点辣嗓子,第三口第四口就没感觉了,接着吸,全身舒服起来。就这么“上道”了。

世纪之交,冰毒、K粉等新型合成毒品开始在国内出现,并在十年左右的时间里泛滥开来。而2007年,是冰毒刚刚进入内地的时候。“那时候玩这个可以疯到什么程度呢?”王成说,“拿着壶,随便在大街上坐哪儿就可以抽,不用背着任何人,连巡警都不知道那是吸毒工具。”大半年后,对冰毒的打击开始严起来,王成们扔了壶,换成了随处可以买到的矿泉水瓶。

2018年10月30日,广州海关通报第三季度查获毒品走私案件的相关情况。图为缴获的海洛因、可卡因、冰毒等各类毒品。图片来自视觉中国

因为家里有厂,1985年出生的王成有足够优渥的家境,高中毕业后,手里拿着大把零花钱,不愿意按部就班地工作,他开始放账(放高利贷),“说白了和黑社会一样,也就慢慢认识了那帮社会闲散人员。”

许多年后王成回忆,自己在历史课上学过虎门销烟,也在电视剧里看到过海洛因,很清楚毒品“不能碰,一旦成瘾就完了”,但在当时,既不知道冰毒是毒品,更没想到会成瘾。稀里糊涂地,就成了他们那个地方最早一批“溜冰者”。

和王成一样,李哲(化名)也在朋友的诱惑下接触了毒品。起初是夜店的摇头水,后来发现“没啥太大作用了”,接触到了海洛因。

从事戒毒工作的五六年时间里,北京一家戒毒医院的医生徐杰接诊过几千位吸毒者,有为了刺激和跟风的年轻人,有为了减肥的大学生和都市白领,有为了增强性功能的中年男性,也有为了炫富或是享受快感的富豪和官吏……

海洛因、麻古等传统的阿片类毒品价格昂贵,纯度高的海洛因每克能达到1000元以上,但冰毒等新型合成毒品相对便宜,有时花上两三百元就能购得一克。毒品价格的门槛降低,让很多低收入者也开始接触毒品。

两年前,徐杰接诊过一位中年男人,戒毒前,他在矿山上挖煤,家里有两个孩子,爱人没有工作,父母身体不好,作为经济支柱他需要不停工作,别人每月上十个班,他上二十个。因为是超负荷工作,有一次因为工作中打盹,手里的机器误伤了其他同事。

压力之下,男人听说吸毒之后人可以不用睡觉,于是接触了冰毒。毒品带来的亢奋让他不眠不休地工作。但很快,脾气暴躁,精神出现问题,数次家暴之后,他被送来了医院。

徐杰的患者中,有不止一位类似的体力劳动者。曾有一个大车司机为了多拉几趟货,经常开夜车,为了提神开始吸毒,最终丢了工作,人也变得恍惚失常。原本想要将家庭拽出贫穷的旋涡,没想到又因为毒品坠入另一个深渊。

吸食第一口毒品的时候,没人能预想到后来的失控。起初王成总想,等哪天吸腻了就放下了,李哲也觉得,自己想停就停了。事实上,“瘾”,已经攀爬到了人体的每个角落。

王成发现,自己变得越来越焦虑、狂躁,一旦毒品断顿,整个人像野兽一样丧失理智,看全世界都不顺眼。他想起电视上的广告,电池没电时,连接在灯泡上,只能发出微弱的光,但只要充一会电,灯泡立刻亮得耀眼。“哪怕让我抽一口,就感觉充满了电。”

李哲也有同样的经历。吸毒几年后,有一天忽然不想吸了,却发现身体不同意。“浑身疼痛,忽冷忽热,流鼻涕,打哈欠,呕吐,拉肚子,肉疼,骨头缝也疼,真的,无法形容。”李哲意识到,“完了,已经放不下了。”

“每个人都以为自己能控制毒品,但最后都是被毒品控制。”徐杰说。

失控

和毒瘾一起来的是赌瘾。接触了毒品,王成又被朋友拉着上了赌场。

十几年后,王成反思,或许最初朋友带他走上吸毒的路,就是因为认准了他钱多,人在毒瘾的作用下,赌得疯狂。

他发现,吸食冰毒后,人会变得偏执。王成以前从不赌博,吸毒后,推牌九、炸金花、百家乐,坐在牌桌前就停不下来,没日没夜地赌。

他的毒友中,有人夜里不睡觉,不停地洗车,洗过一遍再洗一遍,最后把零件也拆下来洗;有人抱着手机斗地主,几天后朋友再见面,发现他依然在斗地主;有人买回一整盒打火机,每天晚上对着它们琢磨构造和原理……

毒品检测设备。新京报记者王双兴 摄

王成脑袋里只有赌博,最夸张的时候可以一周不睡觉。那段时间,一米七二的年轻小伙子,体重轻到86斤,变得容易出汗、抽筋,只要稍微睡上几分钟,醒来就会“断片”,什么都记不得。

脾气也变得古怪。他比以前更焦虑、敏感、易怒,看到有人在旁边说悄悄话,就觉得他们要谋害自己;一言不合就要动手打架,王成的左臂上有两条平行的疤,右肘上则是一道弯折的伤,类似的痕迹还留在肚子上、腿上。

2016年,王成去找一个开酒吧的朋友,两个人坐在房间里“溜冰”,朋友靠在沙发上睡了过去。第二天接到电话,那位开酒吧的朋友由于突发心梗,去世了。

王成说,两年后,另一位朋友因为吸毒欠下高利贷,四处借钱无果,拎了一桶汽油,自焚了;同一年,还有一位朋友和女友吵架,女友威胁再吸毒就报警,慌乱之中,他从18层纵身一跃,坠楼身亡。

“现在想想,毒品这东西真挺可怕的,驱使一个正常人说自杀就自杀了,特别极端。”王成说。

徐杰介绍,冰毒等合成毒品会让吸毒者的大脑处于亢奋状态,神经递质增加,刺激中枢神经系统,因此“心瘾”更重,也很容易出现精神症状和心理症状;而海洛因等传统毒品让人处于抑制状态,主要伤害心脏、肝肾等器官,一旦“点瘾”,身体上的煎熬让人难以忍受。

李哲最狼狈的时候,每天脑子里只有海洛因,“作为一个男人的责任感一点儿都不剩,什么事都可以往后拖,只有吸毒不行。”最初每天吸不到1克,随着耐受性增加,毒品量也不断增加,到后来,每天需要3克才能维持身体的正常状态,李哲为此付出的,不仅有身体的损耗,还有每天将近3000元的经济开支。

“那段时间都不敢算自己花了多少钱,怕算完之后心脏受不了,嘎嘣一下过去了。”李哲说,因为父亲经商,家境宽裕,李哲在初中时手里就攥着几千元的零花钱,渐渐养成了大手大脚的花钱习惯。接触毒品后,李哲压缩一切开销,钱全都花在了吸毒上。

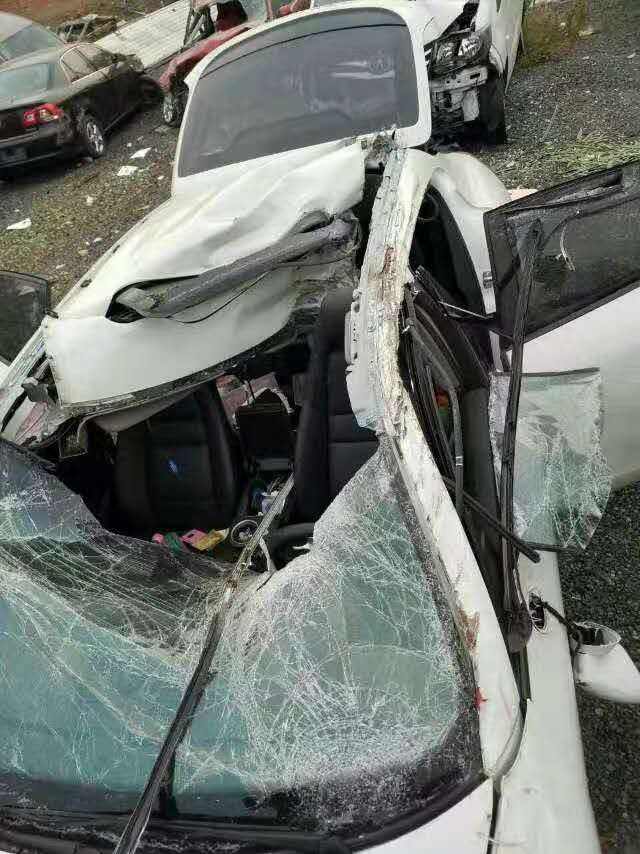

2016年底,李哲和朋友开车去玩,归途的高速上,李哲不受控制地睡着了。车速将近260迈,钻到一辆大挂车底下,弹出来,又刮碰到了另外三辆车。车祸让高速路堵了十余个小时。

“我的车比正常轿车矮一点,所以车顶被削掉了,但是人没有大碍,要是开正常的轿车,脑袋可能就被削掉了。”李哲说。那次车祸,让他的双眼皮变成了三眼皮,右侧眼睑留下了疤痕,那辆保时捷帕拉梅拉也报废了。

李哲的车在车祸中报废。受访者供图

李哲一米八的个头,鼻梁挺拔,眉眼修长,是个俊朗的男孩子。唯一的不同之处是整个人显得疲惫,声音极小,没睡醒的模样。

两个小时的对话中,唯一出现的语调波澜,是在提起前女友时。前不久,那个曾经陪他走过叛逆时光的女孩子嫁人了,“我了解她,她绝对不可能喜欢那样的(男生),可能就是随便找一个对自己好的人嫁了。”李哲有点尴尬地把眼泪憋了回去。

戒

几年前,母亲知道了李哲吸毒的事。“怕我做什么傻事,没有骂我,也没有说过我,就每天陪着我,走哪儿跟哪儿。”李哲说。那段时间,她迅速消瘦,还长出了白发。

不吸毒,身体的疼痛就会从骨头缝里冒出来,让人痛不欲生;但刚把海洛因吸食到体内,愧疚感又随之而来,觉得自己对不起家人。

双重煎熬下,李哲决定戒毒。

他从外面买回了绳子,告诉家人一旦点瘾,就把他捆到床上,无论如何别心软,也别松开。那次,他被从大年初一捆到大年初七,毒瘾作祟,李哲在房间里挣扎、大叫;母亲心疼,在房间外大哭。

那次的强制戒毒并未见效,时间不长,李哲重又碰了毒。无奈之下,他从沈阳来到北京,到医生徐杰所在的医院戒毒。

戒毒医院的楼层索引。新京报记者王双兴 摄

和李哲的自愿戒毒不同,王成是被家人“骗”来的。被发现吸毒后,他的生活开始受到家人的监督,“那几天特别焦虑,买毒品都得想尽一切办法,经常要忍着瘾,忍到后半夜给哥们打电话,让他们偷摸儿地送一口给我。”王成说。

一天,堂哥找他聊天,聊着聊着,假装漫不经心地给他看了看手机里的照片,是戒毒医院的病房。“你看这环境是不是还可以?就跟住宾馆似的。要不咱们过去试一个星期?”堂哥试探地问。

去就去吧。王成不耐烦。他打算到医院住上三两天,敷衍一下家人。

到医院后,家人说“我们去给你买点吃的喝的”,没想到的是,没多久,保安把生活用品提了上来,家人不见了。铁门一关,“再想下就下不去了。”

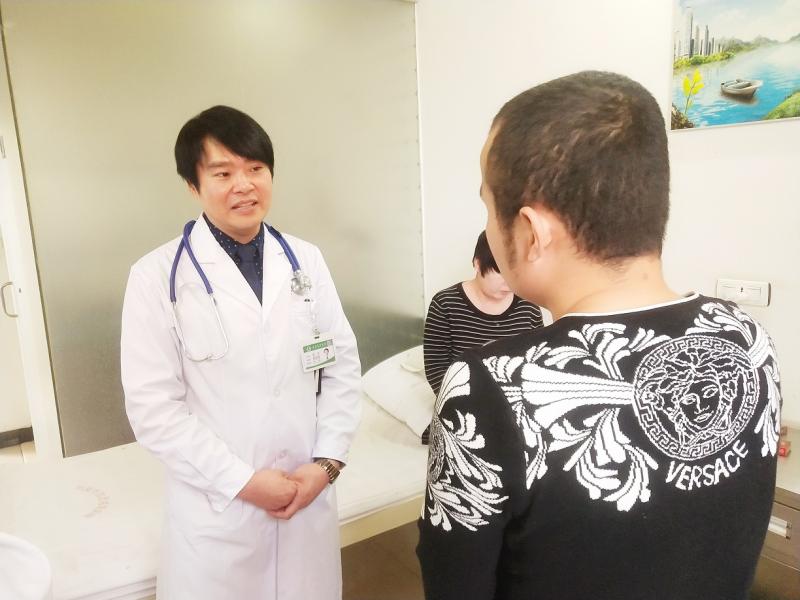

王成和李哲成了同一家医院的“病友”,一个在三楼的合成毒品病房,一个在四楼的传统毒品病房。徐杰是他们的主治医生。

平日里,徐杰和其他医生在一楼的办公室里办公,挂满锦旗的墙壁上,一个绿色牌子十分醒目,上面印着《戒毒条例》的第二章第九条:对自愿接受戒毒的吸毒人员,公安机关对其原吸毒行为不予处罚。

在这儿,王成和李哲,和其他吸毒者,会在初步检查后接受治疗,医治毒品带来的身体损伤,同时通过药物进行生理脱毒,在后期康复治疗和心理治疗的帮助下,逐步降低、摆脱毒瘾。

刚入院的时候,心里像长草一样。弄不来毒品,就常常和其他戒毒者聚到一起,“别的不说,就互相议论那东西的事,你抽的纯不纯?有劲没劲?说白了就是过过嘴瘾。”王成说。

他印象最深的,是那个长度十几厘米的压舌板。一想吸毒,就到卫生间去,嘴张大,竹板探进喉咙,紧接着胃里翻涌,呕吐物一泄而出。

徐杰介绍,这是心理学上的厌恶疗法,连续21天足以让人形成条件反射,以至于看到、想到毒品会有呕吐的欲望。

救赎

近几年,越来越多的新型合成毒品出现,徐杰列举,像烟叶的“娜塔莎”,事实上是一种合成大麻,服用能使人生幻,毒性强于传统大麻数倍;蓝色片剂“蓝精灵”,本名氟硝西泮,在坊间被称为“迷奸药”“约会强暴药”,服用后会不省人事,并产生顺行性遗忘症;简称LSD的麦角二乙酰胺,也被称为“邮票”,以彩色小纸片的面貌出现,通过皮肤黏膜便能吸收……

另外,吸毒者的低龄化趋势越来越明显,徐杰的患者中,年纪最小的只有14岁。“我接触到的很多家长,原来都觉得毒品离孩子很遥远,怎么会发生在自己家呢?后来突然得知孩子吸毒,整个人都蒙了。”徐杰说,“事实上,毒品就在我们身边,一定要从小告诉小孩,什么能碰,什么不能碰。”

徐杰告诉记者,对青少年的性教育此前也是缺失的,但经过近几年的全社会参与,慢慢有了提升。但在对毒品的认知上,从家长到社会依然存在很大的空白。

记者采访时,一位母亲带着女儿找到徐杰,女生留着短发,瘦瘦高高,语气有些拘谨。几年前,因为痛经服用了某处方药,药物中的盐酸羟考酮是国家管控的一类毒麻药品,服用后,女生感觉到欢欣快感,开始从黑市大量购入,最多的时候,一天服用一百余片。

从2015年至今,徐杰接诊了近250例药物成瘾的患者,“处方药的滥用更为突出和严重,这也是将来的一个趋势。”他说。

徐杰和患者在一起。受访者供图

从五六年前开始从事戒毒工作以来,徐杰每年都会接诊五百到六百位患者,其中,大部分海洛因吸毒者会在出院后复吸,相比之下,冰毒吸毒者的戒毒成功率较高,但也有很多人出院后,徐杰再也联系不上。

去年8月,王成用一个多月时间完成了戒毒治疗,情绪渐渐稳定,他留在医院,成了一位志愿者。

他坦言,自己没有什么公益情怀,当志愿者也完全出于自私的理由:离开原来的朋友圈,是为了让自己彻底戒毒。

徐杰说,让一个人戒毒,必须先要戒掉原来的朋友圈,如果已经在生理上实现了脱毒,但心理上再次受到熟悉环境的吸引,努力就都白费了。以前的患者中,有人选择换一个城市生活,有人干脆出国工作,有人甚至上了远洋捕鱼船,一出海就是半年,慢慢摆脱了毒瘾。

在医院当志愿者的生活还算清闲,王成有时帮忙去外地接患者来北京,有时和戒毒者谈谈心、聊聊天,他很满意现在的生活,一方面因为逃离了毒和瘾的束缚,另一方面,是因为重新找回了被信任、被尊重的感觉。

吸毒的12年,以前的朋友早就疏远,身边全是“瘾君子”,大家因为毒品聚在一起,关系好坏,全看手里金钱和毒品的多少。

王成说,重新回到正常的社会中,自卑感经常侵袭。“有时别人看我一眼,我就会特别不自在,心里想,他们是不是怀疑我吸毒啊?”时间久了,就开始逃避人群,因为总觉得别人看向自己的眼光有异样,他已经很多年没有参加朋友的婚礼了。而在吸毒前,王成家世显赫,经济阔绰,是“特别骄傲的一个人。”

在医院的志愿者生活让他重新找回“人”的感觉。进进出出,保安会笑着和他打招呼,有时犯了毒瘾,对方还会形影不离地陪在身边,担心王成再沾染毒品。

前不久,医院领导要外出参加活动,司机不在,便请王成帮忙开车。晚上,各自归家,领导让王成把车开回医院。攥着钥匙的一瞬间,王成突然感动得不行,“我是一个吸毒者啊,人家能这么信任。”他说,“以前,我有朋友吸毒没钱了,借别人的车,然后偷着给卖了。”

徐杰说,吸毒者不是人们想象的那样,是坏人,是社会的渣滓。他们是走错路的人,是违法者,但同时也是毒品的受害者,是病人。“他们需要的是同情、支持、理解、包容。”

新京报记者 王双兴 编辑 胡杰 校对 柳宝庆