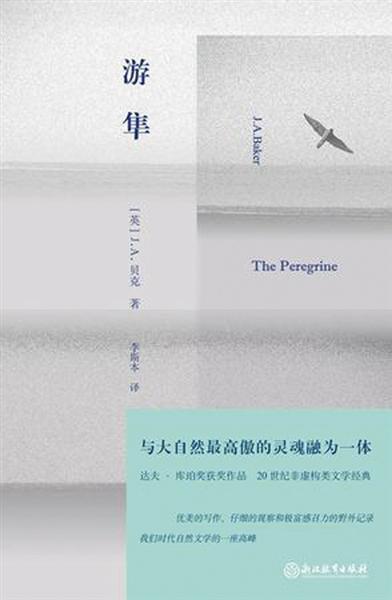

《游隼》

作者:(英)J.A.贝克

译者:李斯本

版本:全本书店|浙江教育出版社

2017年8月

李斯本,伦敦大学金史密斯学院文学学士,伦敦政治经济学院传播学硕士。曾游历包括南极、北极在内的30多个国家和地区。

J.A.贝克,原名约翰·亚历克·贝克,英国作家,凭借《游隼》获得1967年的达夫·库珀奖。他一生都生活在当时的英国乡下小镇切姆斯福德,仅写过两本书,全都围绕埃塞克斯的乡村。后因类风湿关节炎引发癌症,于1987年12月26日去世。

致敬辞

这是一部关于一个人如何成为一只鸟的自然观鸟笔记。英国作家J.A.贝克一连十年,始终追随着游隼的身影,他穿过雾霭的树林,跋涉寒冬的江河,在十年寒暑中望向天空,以极其精准和动人的笔触,记录下这群生灵的活动和身姿。贝克的文字有如攫住人心的利爪,从自然的开阔和暴力中,萃取人类世界所匮乏的美与纯粹,召唤读者去关注和欣赏。

这也是一曲吟唱给一种行将灭绝的生物的哀歌。战争与工业成为游隼最后安息的荒塚,自由的生灵最终难逃人类的自负。贝克的追寻和记录,见证了一个人以谦卑敬畏之心为起点,渴望成为人之外的存在的漫漫征途。我们致敬这部书写孤独和渴求的自然之作,正因其十年如一的忠实与虔诚,才使人类得以聆听自然的悲悯与渴望,同时认清自身的贪念与逐求。

这本书

“将大自然的温情脉脉与冰冷暴戾尽数告知”

新京报:《游隼》的作者J.A.贝克一生就出版过两本书。这本《游隼》成了少数人的经典和读者中游走的秘密。从阅读和翻译原作的体验来看,是什么样的特质使得这本书能够传世至今,并受到诸如自然作家巴里·洛佩兹、著名导演沃纳·赫尔佐格的极高赞誉?

李斯本:首先还是贝克的语言风格。他恣意随性地打破了英语世界里动词、形容词、名词的边界,用浑然天成的想象力和密集的比喻,几乎做到了让每一个句子都富有画面感,每一页都充满目不暇接的飞翔的幻象。尽管距离翻译这本书已过去多时,我想起这些文本还是很惊羡,惊羡一个人竟真的可以打破语言的匮乏和苍白,用一种全然自我,甚至可以说是任性的写作方式,将大自然的温情脉脉与冰冷暴戾尽数告知。这个大自然有温度也有痛感,令人无限渴求又使人万千恐惧,哪怕是对巴里·洛佩兹、沃纳·赫尔佐格这样卓越的创作者而言,也是寥若晨星的动人篇章吧。

如果它只是一本极尽笔墨的自然笔记,或许还不致成为传世的经典。为它点睛的,我想恰恰是大多数自然笔记力求避免的“主观”,即执笔者浸染于自然万物里的爱与怨憎,以及那份将生命、灵魂尽托于游隼的孤独和热切。就像贝克在开篇里提到的,“观测者的情感也同样是重要的数据,我必如实记载”。从秋天到春天,他的希冀,他的不舍,他的那些抱怨、寂寞,突然而来的狂喜,迅速燃尽的激情——归根结底,他渴望成为一只鹰而不得的热烈与绝望,虽极其克制,却让这本书在客观的记录之上,多了一份悠长而悲凉的情感力量,五十年来,不能忘怀。

新京报:将这样一本自然观鸟日记译介给中国的读者,有什么样的现实意义或阅读价值?

李斯本:《游隼》是一本日记,虽经过贝克略显偏执的提炼和编组,但成型之初,它就是一本没有什么目的、不为谁而写的观鸟日记。你在书里找不到一个人的野心,只有一个默默消失于世的人留下的对不可及之物的痴迷。如果说有什么现实意义的话,大概就是这份坚定到超然的纯粹,让人能够暂时远离一个充满了意图、方法和利害得失的世界。人的心中大多怀揣着这样的东西,才不至心如死灰。游隼之于贝克如此,之于今天的中国读者来说,希望也是一份宽慰。

这个人

“贝克是一个寂静主义者”

新京报:英国作家J.A.贝克与林中的游隼、飞禽共处,以人类的视角观望自然,并渴求成为自然的一部分,成为这本书最大的亮点。根据你的了解,作者的什么写作方式或个人经历尤其吸引你?

李斯本:或许难以置信,但《游隼》出版五十年来,关于贝克的生平还没有一个众口一致的标准答案。不同年份的英文版序言中关于作者本人的基本信息都有所出入,国外最新的书评和即将出版的新书里又将有些许增改。而如果完全按照贝克本人的意愿,我们至今连他的本名:约翰·亚历克·贝克,都不会知晓。也部分因为这个原因,我在译后记里说他是一个寂静主义者。寂静不是虚无。这个活着时默默无闻、死后也无意留下名字的人,拥有过比我们大多数健全的人更加真实、更加彻底的生命,体验过我们一生从未敢想象过的痴迷与羁绊。只是,无论是十年如一日的追逐,还是渴望成为一只鹰的执念,都是一个人的耀眼,一个人的陨落。孤独又完满。我很羡慕。

这一年

“翻译这本书,让我又重新‘活’了过来”

新京报:在翻译《游隼》这本书的过程中,你经历了怎样的心理转变或心路历程?在过去的一年中,你个人的生活、翻译之路有了什么样的变化?

李斯本:翻译这本书之后很长一段时间里,我总觉得自己能神奇地“遇见”昨天刚刚译过的内容,几乎要确信是命运使然。后来才明白,根本不是我真的“遇见”了什么,它们一直在我生命里好好地存在着,只是不知在忙些什么的我,从来与它们是隔断着的,与晚霞、地平线、春天的新草、太阳照在眼睑上的温热,长久地隔断着。我想,所谓自然文学,不是告诉我们遥不可及的地方发生了什么,而是让你看见自己的生命,那生命就大方裸露在点点滴滴的寻常之物中,比如“冬天的傍晚,在清冷而变幻莫测的微光里,你能清晰地看见光线在燃烧、剥落,如雪花般纷纷扬扬,向西坠落”。说起来,是翻译这本书,让我又重新“活”了过来。

答谢辞

李斯本,伦敦大学金史密斯学院文学学士,伦敦政治经济学院传播学硕士。曾游历包括南极、北极在内的30多个国家和地区。

对很多人来说,J.A.贝克是一个陌生的名字。如果要介绍这位作者和这本书,我大概会说,J.A.贝克是一个没有专业鸟类学知识背景、厌弃人世、高度近视,还患有类风湿性关节炎而行动不便的作者,而《游隼》是他用整整十年的追逐,凝练结晶的一本观鸟日记。听上去真的很疯狂。

疯狂之余,《游隼》还是一本不太好读的书。贝克对人类世界的厌弃,在书中的表现之一就是他从不照顾读者的阅读感受。他从不解释自己大胆的修辞,不关心那些巴洛克式的长句和繁复的细节,以及读者是否有耐心读完。他应该也不在意自己日复一日的追逐和毫无节制的沉迷、半个世纪后是否还有人翻阅;他也不在意有多少人读出了隐藏在晦涩与迷幻之下,他渴望成为人以外的存在、成为一只鹰的痴妄哀愁。

抱着最终可能没有多少人愿意读完它的觉悟,我翻译了这本书。得知获奖,实在意外、惊喜。感谢新京报书评周刊,从今年出版的众多好书中发现了这个寂寂无名的英国人,认可了他的诸多任性,肯定了他的一生痴迷。得知有人与我,与为这本书付出巨大心血的编辑、校对一样,将其视作珍宝,非常幸福。

本版采写/新京报记者 张畅