十九世纪的广州街巷。

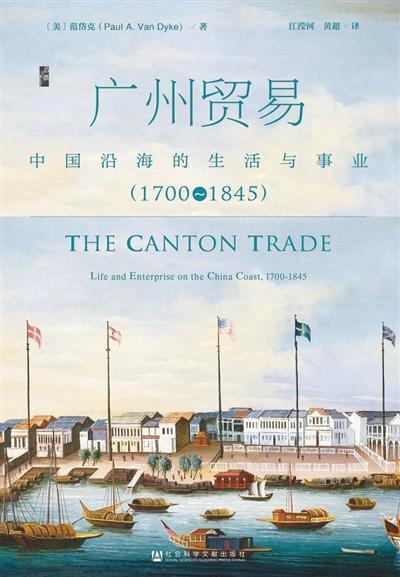

《广州贸易:中国沿海的生活与事业1700-1845》

作者:(美)范岱克

译者:江滢河、黄超

版本:社会科学文献出版社

2018年4月

到18世纪,前来广州做生意的商船数量年高速增长。这些商人来自荷兰、瑞典、英国和法国等国家,他们购买茶叶、瓷器和丝绸等商品,装上船,付清账单,再驶出珠江三角洲。范岱克的《广州贸易》通过史料细节,试图呈现他们与行商、引水人、买办、通事、两广总督、粤海关监督等中国人是如何共同创造了辉煌百余年的“广州贸易”。

清廷希望通过贸易提高关税收入,但前提是既定秩序不被冲击、不被打破,广州曾因其优势较成功地平衡了两者。然而,这一平衡体系因无法克服的危机,维系难度与日俱增,随着1942年《南京条约》的签署而退出历史舞台。

辉煌与秩序

引水人、买办和通事使贸易运转起来

康熙二十三年,按新历计算是1684年。这一年,清廷在广州设立了“粤海关”,重启茶叶、瓷器和丝绸等商品的海上出口贸易。广州随之崛起,“金山珠海,天子南库”。根据当地诗人屈大均在《广州竹枝词》第四首中的描述,自此,这里就是“洋船争出是官商,十字门开向二洋,五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”辉煌的广州令后人追慕、史家着迷。

清廷同期(至1685年)设立的还有闽江浙等海关,分设于厦门、云台山和宁波,但通商都未达到广州水平。之后半个世纪,不少前往这些口岸寻找市场的外国商人,最终还是回到广州。到1757年,闽江浙等海关都被强制关闭,只留下粤海关。

通商早期,17世纪末,来广州的外国商船每年只有数艘,到18世纪便踏上了高速增长的道路。比如,18世纪60年代每年约20艘,90年代约50艘;19世纪30年代则约180艘,40年代则超过300艘。

期间外国商人驾船与中国做生意,首先要先抵达澳门,经两广总督或粤海关许可,再沿珠江水道而上,到距离广州20公里的“黄埔锚地”停泊。他们不被允许一直航行到广州。与他们交易的,也只能是由清廷同意设立的一批少量商行,即广州“十三行”。整个交易过程,关税由商行代缴,他们需要结清账单、上缴港口费才宣告交易完成,也才被允许离开珠江水道。

清廷固然对关税等财政收入有颇高的兴趣,但更警惕既定秩序被冲击、被打破,一旦通商干扰到地方政务和政治稳定,就会终止交易,甚至关闭通商口岸。如今看来,19世纪30年代前,两广总督和粤海关监督,都比较成功地控制了广州贸易:既创造了贸易增长,也维系了它的统治安稳。也因此,即便其他口岸被关闭,广州却幸存了下来。

范岱克在他的《广州贸易》一书中认为,广州的优势条件就在于其位置、地貌、水势、与澳门的联系,以及相对灵活的通商政策实践。他以“广州体制”表述广州贸易运作体系,他认为广州体制形成于1700年,终止于1842年,横跨142年。按照他的看法,使这一体制真正运转起来的是引水人、买办和通事等实际操作人员。

从澳门前往黄埔锚地要经过的珠江水道,最浅的滩只有18英尺深,大型商船吃水深容易搁浅,唯一能够顺利航行就是借用潮汐涨落。一则,两广总督或粤海关可以利用商船不能航行的时机,作为与外国商人谈判的砝码。二则,商船被要求必配“引水人”(事实上也离不开)引导航行,而广州每年的引水人一般控制在10人内,带专属腰牌行事,两广总督或粤海关通过指挥他们就可以控制商船航行。

商船还需要补给物和日常饮食。“一般每艘东印度公司的船只上有100至150人,而一艘散船上有十几个到100个甚至更多的人”,他们的需求量巨大。物资的供应商被称为“买办”,也是经许可带腰牌才能经营。同样的道理,两广总督或粤海关也能通过管理“买办”控制外国商人,比如停水或终止供应其他物资迫使他们让步。

第三类人员是“通事”,他们被指定为官府与外国商人的中间人,亦是每艘商船的必配,即便是散船也需要联络一位通事。他们首要工作是调解,“促使商谈、劝解和安抚等顺利进行”。通事的数量一般控制在5人左右,同样是带腰牌工作。商船数量逐年增长,但不会随之添设通事,而是由同事雇佣其他人员,相当于将权力继续下放。他们可以灵活地使用策略促成官府和商船协商。

引水人、买办和通事,既可以帮助控制外国商船,也创造了通商环境来维系与商船的信任关系。比如,买办除了提供基本的生活物资,还会盖一些简陋窝棚,提供储藏货物、维修索具等服务,甚至承担船员或水手的丧葬事务。买办和通事在一些岛屿上买下墓地来处理不幸者。

困境与崩溃

清廷治下中国的危机缩影

如果外国商人及其船只变得不可控,甚至冲击、威胁既定的政治秩序,贸易增长的“辉煌”与政治秩序的平衡被打破,广州贸易体系就可能走向灭亡。要么被清廷关闭,要么被外部力量摧毁重建。纵然,范岱克认为“广州体制”无法复制,也认为广州是全球贸易“最重要贡献者之一”,历史的另一面也需要他直面“广州体制”的必然矛盾。

引水人、买办和通事等广州贸易体系运行的基础,逐步丧失了控制外国商人的功能,直至被淘汰。

外国商船沿珠江水道来“黄埔锚地”前,是先到达澳门。他们由外域驶入澳门这一程也有引水人帮助指引,警惕搁浅或迷失。但此“引水人”,非彼“引水人”。珠江水道上的引水人由两广总督或粤海关管理,被限制数量和资格,而他们则属于渔民,将商船引入澳门后,甚至越界继续前往广州附近停泊,绕过港口费收取点,等交易结束再引商船驶出珠江三角洲。期间有的也参与了走私。

到19世纪30年代,连珠江水道上的引水人也失去了功能。1830年,一艘叫“福士号”的汽船首先来到澳门,沿珠江水道而上。汽船吃水浅,不必根据潮汐涨落航行,也无需引水人。它们快速航行,使粤海关的炮台也形同虚设。曾经,粤海关可轻松决定谁可以来,什么时候离开。这种控制权的失去,“削弱了广州体制的信用结构,粤海关不能再确保外国人在离开之前结清账目。”

买办则牵扯到他们的生计。如果终止物资供应,在影响外国商人及其船长、大班和船员的同时,对买办亦会产生致命性打击。即便停止买办的物资供应,海关内部的一些官员也会与外国商船“非法”交易物资。他们的费用还比买办费用要低。促成这一“非法”交易的便是通事,与官员利益均沾。

更大的矛盾来自日益增长的鸦片走私。对外国商人来说,他们购买茶、瓷器和丝绸需要白银,而走私鸦片可以获得丰厚的白银以实现支付;对于粤海关和商行来说,他们也需要出口茶、瓷器和丝绸提高贸易增长。鸦片贸易,与茶、瓷器和丝绸等贸易,前者非法,后者合法,但两者的关系到了“皮之不存,毛将焉附”的地步。更何况一些引水人、通事和官员无法抵达诱惑,还直接参与了鸦片走私。

范岱克的观点之一是,“广州体制”的困境是因为缺乏一些基层建制和制度改革。比如对于引商船进入澳门的引水人,他认为是“粤海关缺乏可以检测和控制的基层行政组织”,而需要一些基层行政组织来克服。但实际上,任何一种组织的运行都需要成本,假设成本高于预期收益,粤海关推动建制的动力就十分小。更何况随着汽船的出现,已使任何引水人都失去了价值。

官员腐败和走私则需要更大的制度改革,两广总督或粤海关监督只对清廷和皇帝负责,也只由他们安排。缺乏清廷和皇帝的双重支持,制度改革如天方夜谭。

如果范岱克止步于此,他对广州贸易体系的理解难显精彩。他追问了更根本的问题。1827年广州出现了第一份报纸,其他外国刊物随之亦出现。刊登的内容包括亚洲诸口岸贸易的情况、关于中国政治、法律、社会和文化的文章,“在贸易史上,这是所有在华外国人首次拥有获得相同的关于中国的信息和全球最新商业趋势的平等机会”。

而与之相对应,中国对市场信息和世界变化的兴趣都不大,如今做那一段贸易史研究,资料也多是清廷与地方的官文,而罕见具体的、来自基层的材料和数据。这导致清廷无法及时识别、分析和解决被遮盖的问题,即便其中有的在当时已经众人皆知。到19世纪30年代,清廷才注意到部分问题,虽有举措,但为时已晚。1842年,中英签订《南京条约》,“废除清政府原有的公行自主贸易制度,准许英商与华商自由贸易”,辉煌百余年的广州贸易体系宣告结束,它变成清廷治下中国的一个危机缩影。

撰文/新京报记者 罗东