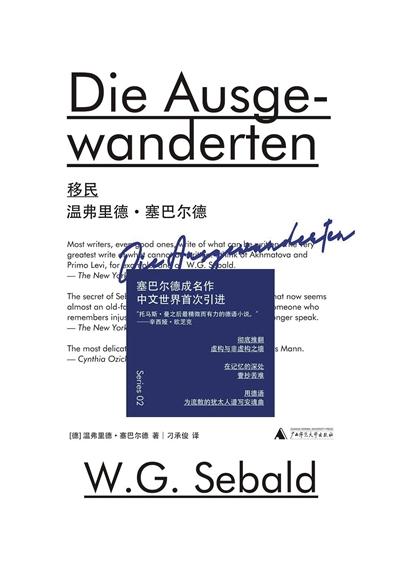

《移民》

作者:温弗里德·塞巴尔德

译者:刁承俊

版本:新民说|

广西师范大学出版社

2020年3月

《移民》插图,在书中即模糊不清,是塞巴尔德使用图片的一种特殊方式。该图在书中描述为叙述者“我”的具有犹太血统的老师保罗,他站在左外侧,“看起来瘦得可怕”。

《移民》手稿。

塞巴尔德的《移民》,写大屠杀后幸存者拼贴起来的人生。那是独属犹太人的惨痛历史,但背井离乡、颠沛流离和以死还乡的哀恸和悲壮,仍然笼罩着大地上的族群与个体。

网络时代以来,所谓“地球村”不仅没有缩小国际、族际、人际距离,反而有分歧变大的趋势。这个时候,读《移民》这样的作品就具有了特定意义。只有我们主动去寻找记忆,记忆才会回望,不会坐视遗忘吞没我们。即使我们没有经历水晶之夜、奥斯维辛集中营和大屠杀,我们依然有我们的不能忘却之痛,我们要把那根阿里阿德涅之线牢牢抓在手中。

线头和线尾

亲历者和幸存者的线索

詹姆斯·伍德认为,“我们如何看待过去”和“过去又如何看待我们”是塞巴尔德小说最深层的主题。在源于现在和过去这两种目光的交叉处,“暗昧历史”若隐若现,既存在,又不存在,仿佛在用望远镜和显微镜同时观察,细节愈真实,整体就愈模糊,整体越清晰,细节就越无迹可寻。塞巴尔德自己在小说中,将之比拟为“手握错误的线索”。

“线索”这一说法,很容易让我想到古希腊神话中的“阿里阿德涅之线”。在古希腊神话中,英雄忒修斯为了解除希腊人遭受的屈辱,决意只身前往克里特岛上的迷宫,杀死怪物米诺陶诺斯。凭借阿里阿德涅赠予的线团,忒修斯完成了不可能完成的任务。忒修斯把线头拴在迷宫的入口,跟着向前滚动的线团,找到了米诺陶诺斯。杀死米诺陶诺斯之后,忒修斯又循着地上的线顺利走出迷宫。在这一神话场景中,忒修斯要面对的其实是两重挑战,米诺陶诺斯和迷宫,后者显然比前者更难战胜。

如果效仿卡夫卡对神话的解读,忒修斯在此过程中可能会产生两次犹疑,怀疑自己“手握错误的线索”,即进入迷宫前担心找不到米诺陶诺斯,杀死米诺陶诺斯后担心走不出迷宫。这也是“暗昧历史”之一种,即使忒修斯杀死了米诺陶诺斯,如果他不能活着走出迷宫,就无法证明这件伟业,而死了的米诺陶诺斯依然存在,对希腊的祸害甚至更烈。

对塞巴尔德而言,他似乎处于和忒修斯相仿的处境之中,既想为遭受苦难的犹太人找到并打败“吃人的米诺陶诺斯”,还要在之后全身而退,以期唤醒历史记忆,彰显历史创伤。因为二战后德国部分民众对大屠杀的历史保持着“沉默的共谋”,也因为大屠杀的遇难者无法出面控诉而幸存者又难以言说,导致“可怕的米诺陶诺斯安然藏身于迷宫深处”——确定性和真相都被历史洪流卷走了。

为了回到过去,塞巴尔德必须像忒修斯一样找到“阿里阿德涅之线”。不是一个阿里阿德涅,而是很多个阿里阿德涅。多人叙述在客观上造成了迷墙变幻的效果。也因此,塞巴尔德面对的迷宫不独是空间中的固定建筑,还有时间上的紊乱流动。忒修斯只有一根线,这条线唯一的变化是,当他进入迷宫时,是从线头走向线尾,当他走出迷宫时,是从线尾走向线头。塞巴尔德不可能拥有这样的幸运,众多的“亲历者和幸存者”交给他的线索,虽然都指向“米诺陶诺斯”,但不够长,而且很快便中断。甚至这些中断的线索也加强了迷宫的复杂程度。好在这种断了一地的线头和线尾启发了塞巴尔德的写作,“我们必须确认我们在这些事情上的无知和不足,并且按此写作。”“塞巴尔德将他者有关生命叙述中的不可靠性作为写作的要素”,并因此达到了忒修斯不可能完成的创举:线索即迷宫即米诺陶诺斯本身。由此,塞巴尔德可以从容在每一位犹太人的叙述中进行自由跳跃,通过片断的、残缺的甚至是错误的线索,还原了历史的真相,不确定即确定,不完整即完整,个体即群体。

换句话说,只要我们启动回忆,开始写作,我们就是在“看向过去”,同时激发“过去看向我们”。“过去未去”,“暗昧历史”依然是历史。“看向”就是“看待”,一旦我们勇敢地置身于哪怕是叙述的片断构成的迷宫中,被遮掩的历史便已然浮现。

记忆和遗忘

抵制遗忘,获取记忆

阿里阿德涅的线团,在忒修斯的英雄事迹中有何妙用?假设米诺陶诺斯象征可怕的真相,米诺陶诺斯借以藏身的迷宫便如同遗忘。这是迷宫的本意,即在错综复杂的路径中迷失正确的方向。迷失,意味着遗忘,而帮助忒修斯走进并走出迷宫的线团则意味着记忆。线团标志着进来的路,也标志着出去的路。

在《移民》中,所有的人物,不管是线索人物“我”,还是主要人物,诸如亨利、保罗、安布罗斯和马克斯,抑或众多的次要人物,都在竭尽所能地记忆,同时又不可避免地遗忘。记忆和遗忘,应和着“我们如何看待过去”、“过去又如何看待我们”,呈现为彼此衔接甚至互为干扰的叙述。这类叙述一般而言充满了细节,指向也很明确,但常常会显得不确定、不完整,尽管它们借助一些不容置疑的形式,诸如照片(相册)、幻灯片、袖珍记事本、札记,但越是如此反而越是让人陷入惶恐中。因为这种记录下来的记忆,让“某些事情往往是在缺失很长一段时间以后以一种不期然的方式出现”,“是一种愚蠢的行为”,仿佛一次从高空的坠落。同时,每一位阅读者的每一次转述,都对后一位阅读者(文中的“我”以及文外的读者)制造了难以想象的阻碍。

记忆和遗忘,仿佛同一根线的线头和线尾,互相蚕食着,记忆的越多,遗忘的就越少,记忆的越少,遗忘的就越多,甚至还可能出现这样的反常情况,记忆的越多,遗忘的就越多。抵制遗忘,获取记忆,这差不多构成了四篇小说中“我”的行动指南。

《亨利·塞尔温大夫》中,一旦亨利·塞尔温变成了赫尔斯·塞里维恩,他的两次讲述便开始互相蚕食,青年时期在伯尔尼度过的快乐时光,很快就被从七岁时开始一直到逝去的流亡经历淹没了。《保罗·贝雷耶特》中,弗里茨、露西·兰道的讲述,以及海伦·霍兰道尔的突然出现,虽然没有构成矛盾,但确实起到了互相瓦解的作用,保罗·贝雷耶特从来没有吃过东西,保罗·贝雷耶特是异乎寻常的幽灵,保罗·贝雷耶特和幸福擦肩而过,保罗·贝雷耶特听到音乐会失态,就像无数个保罗·贝雷耶特突破了时空的限制,拥挤在了一起,这种“混乱”让人无所适从。

在《安布罗斯·阿德尔瓦尔特》和《马克斯·费尔贝尔》中,后半部分都明显对前半部分构成了僭越,安布罗斯的袖珍记事本和路易莎的札记中的内容,就好像突然获得了生命力一般开始流淌,流淌得到处都是,在阅读中很有可能会误以为是另一篇小说的“乱入”。在读者的诧异和忧心忡忡中,“虚构-真实”如同钟摆最大幅度的两侧,浑然一体的历史便被囊括其中。这是塞巴尔德对“沉默的共谋”的抵抗,更是他的呐喊。这当然也可视为对传统小说叙事的一次瓦解和超越。如果我们也常常受困于记忆和遗忘的纠缠态中,当会意识到这种急起急停和旁逸斜出是多么的贴切、迷人,因为记忆和遗忘的运动轨迹正是如此。

人生拼图

神奇的置换和召唤术

塞巴尔德非常迷恋叙述(口头讲述和文字记录),同时也喜欢借助影像资料(照片和相册),他的小说总是呈现出“人生拼图”的特质。

在《安布罗斯·阿德尔瓦尔特》中,我们会不断地跟着科斯莫·所罗门游走,被安布罗斯和科斯莫的历险和他们的关系所吸引,而不仅仅只关注安布罗斯。在《马克斯·费尔贝尔》中,马克斯·费尔贝尔的母亲路易莎一度吸引了我们全部的注意力,跟随着她的札记饶有兴致地回顾她的青春,在小提琴演奏一般轻快的推进中,我们差不多忘了马克斯·费尔贝尔这位艺术家。原来,大地上的犹太人也曾拥有过这样的生活。而随着水晶之夜的到来,往日不复可寻,这种叙述如同马克斯·费尔贝尔的绘画一样,画布上的形象总是被擦去,只有涂层不断积累,留下木炭粉和灰尘。当然这不等于什么也没有做,就好像卡夫卡那张空无所有的椅子一样,在马克斯·费尔贝尔的心目中同样有代表性的杰作,或者是没有脸的捕蝶人,或者是一座所罗门神庙模型。

关于模型,我们会想到人生拼图和迷宫。事实上,当塞巴尔德化身为“我”,不厌其烦地为他小说人物的人生经历进行拼贴时,不只是以他们的经历和叙述为碎片,按照时间的顺序将其组合在一起,而且还进行了立体的还原,即以“旧地重游”的方式踏上原路径。我们赫然发现,塞巴尔德以一种堪称神奇的置换和召唤术,让“我”取代了主人公或讲述者,进入到了迷宫之中。由于时间的原因,迷宫已经变成废墟,记忆的线团也碎裂一地。但是,不管怎么说,迷宫已经出现,“米诺陶诺斯”就在其中。

撰文/赵志明