美国加州大学出版社今年出版了一本《丝绸、奴隶和佛塔:丝绸之路的物质文化》(Silk, Slave, and Stupas: Material Culture of the Silk Road, by Susan Whitefield)。作者苏珊·怀特菲尔德早先出版过颇受好评的《丝绸之路上的生活》。这本新作一共有十章,涉及通过丝绸之路传播的多种物质文化形态,包括耳饰、碗盏、钱币、壶、历书、佛塔,也有影响巨大的瘟疫。

苏珊·怀特菲尔德

书的最后一章是关于奴隶的,标题是“不为人知的奴隶”。这个书名,对于很多读者可能有点新鲜:第一,灿烂辉煌的丝绸之路,也是黑暗悲惨的奴隶贸易之路;第二,奴隶居然和其他物品并列,也是商品,奴隶买卖和奴隶制度属于“物质文化”的范畴,就像丝绸、瓷器和茶叶的流通。

怀特菲尔德说:“奴隶就像丝绸,是丝绸之路上的商品,被购买、使用,或者出手盈利,很多奴隶在经过陆路和海路的长途运输后,进入了遥远异国的市场。”她说,自己引用的材料多半并不新鲜,是其他历史著作里已经有的。但是,她认为,奴隶贸易在以往的丝绸之路研究中被低估了。

之所以被低估,是因为通过丝绸之路传播的其他物品和人类生活经历,都有它们遗留到今天的物质形态,而奴隶的存在只见于各国的一些文字记载和法律规定,或者一些艺术形象中,没有实物。但从那些零零星星的史料中,她判断,丝绸之路上奴隶贸易的重要性,很可能不亚于一向被认为是主要商品的丝绸和马匹。

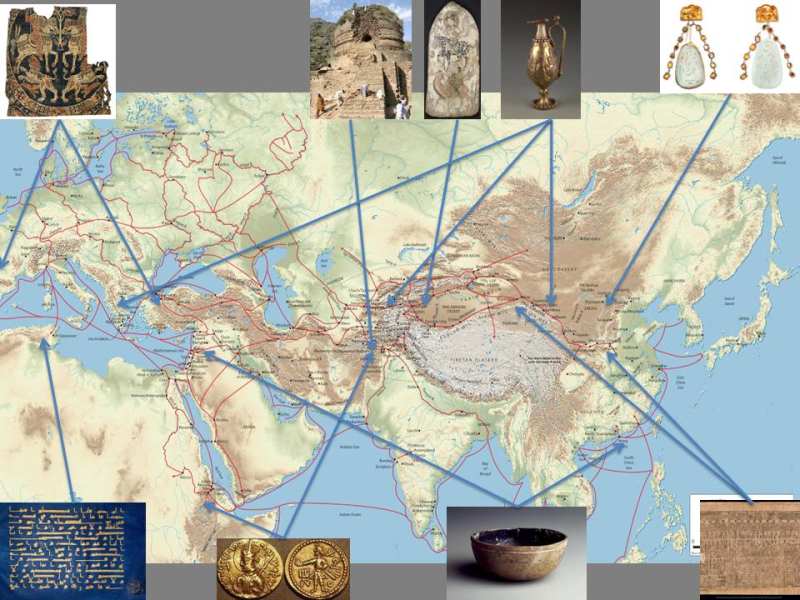

怀特菲尔德强调,奴隶是丝绸之路沿线各国都经营的商品,包括基督教的欧洲、西亚的伊斯兰世界、波斯、印度、东南亚和中国。奴隶贸易和奴隶抢劫,从地中海到红海、印度洋,一直到中国东南沿海,最西的地点是爱尔兰的都柏林,最东面是中国的山东。所以,她把看似毫无关联的丝绸、佛塔和奴隶用于书名,实际是因为它们分别代表了通过丝绸之路传播的某种物品、文化和人群。

Silk, Slave, and Stupas: Material Culture of the Silk Road

唐朝是古代中国文明的鼎盛时期,而丝绸之路是当时“全球化”的网络,因为它把中国和当时的“已知世界”(排除美洲和大部分太平洋地区)连接在了一起。然而,丝绸之路给中国带来的,不仅仅是各种异域商品、宗教、美轮美奂的舞蹈、音乐、美术和建筑甚至杂耍,也有奴隶。正像当代的全球化带来的各种便利、舒适和多样化,一定程度上是建立在处于国际劳动力市场低端的那些劳动强度高、报酬低,又缺乏法律和独立工会保护的产业之上的。以当代发达国家或者发展中国家中上层社会的生活水准和劳动条件来衡量,那些劳动力差不多就是现代奴隶,有的真的连人身自由都没有保障。

中国古代社会内部的奴婢制度和外来的奴隶,早就是历史学研究的对象了。就外来奴隶而言,从上世纪三十年代起,张星烺、冯承钧、葛承雍等中国学者和谢弗、费琅等国外学者就先后研究过。很多人都描述了唐代(其他朝代也有)的奴隶市场和有关奴隶制的法律,也有释奴的法规。近年来,一些学术杂志也刊发过从古代文学作品中看被贩卖到中国的昆仑奴(即黑奴)的文章。这些研究都认为,当时外国奴隶在中国的大量存在,与唐朝的强盛和丝绸之路之间有必然联系。

但是,在大众的历史认知中,强盛繁荣的大唐也是一个奴隶制帝国,丝绸之路也是奴隶制度和奴隶贸易之路,这样一个事实和观察的角度,基本上仍然是缺位的。在普通历史教育和国际宣传中,唐朝是一个既强盛又开放和包容的帝国,中华文明是平等待人的文明,丝绸之路过去是辉煌灿烂的商业交流和文化融合之路,今天差不多又成了近代以前平等和谐的国际关系的范例,与后来以强权和实力为基础的西方国际关系体系根本不同。而奴隶制,基本是不为人所知的。

在这个意义上,怀特菲尔德的书名把丝绸、佛塔和奴隶并列,提醒人们丝绸之路的另一面,丝路沿线各国(中国的唐朝当然非常重要)和奴隶制之间必然具有的联系。这对专业史家来说,在内容上并不新鲜,但在概念上很有冲击力。这就是历史学家超出对史料的整理和归纳的可贵的问题意识,它直面历史中亘古不变的人性和权力问题,把古代和当今在人类的处境这个意义上联系起来。

如果从这个角度来看,唐朝通过丝绸之路、对外战争和朝贡关系获得的外国奴隶,其实可以分为有三种:昆仑奴(黑奴)、胡姬(白奴)和高丽婢(朝鲜女奴)。这三种外国奴隶中,昆仑奴是中国古籍中提到最多的,也最受历史学家的注意。他们都认可昆仑代表深肤色,奴则是奴隶无疑,所以昆仑奴也就是古代中国的黑奴。但这种共识并没有往前推进一步,认识到把生理性质的肤色和特定社会身份联系起来,已经非常接近近代产生的种族概念。

胡姬是唐朝来自西域的白人歌舞女郎,她们多数在中国没有人身自由,其实也是奴隶,这一点学术界不会有异议。但和昆仑奴一样,胡姬这个名称也已经多少把她们的种族和性别与她们在中国的身份联系在一起了,就是说种族、性别和阶级三者合一,这在世界历史上也是比较超前的概念,对学术界很多人可能比较陌生。而高丽婢也是把外族、性别和身份相联系,只是种族的色彩要淡一些。

先说昆仑奴。古代的昆仑是一个很复杂的地理、文化、也有关域内域外和蛮夷之别的概念。但具体到昆仑奴这个名称,则可以肯定是指来自域外的深肤色奴隶,也就是黑奴。黑奴的来源复杂,小部分可能来自东非,多数来自蓄奴的东南亚太平洋地区和南亚印度洋地区。前者身材要高大一些,后者矮一些,很多习于水性。来自非洲的黑奴,很可能是由阿拉伯穆斯林主导的撒哈拉奴隶贸易和红海—印度洋黑奴贸易的外延,来自亚太印度洋地区的黑奴则是当地的奴隶贸易和中国的奴隶市场相结合的产物。后者肯定占昆仑奴的多数。

有关古代中国的黑奴,美国Middleburry 学院研究中国古代文化的韦栋教授(Don J. Wyatt)写过《近代以前中国的黑人》(The Blacks of Premodern China, 普林斯顿大学出版社2010年),是这方面的专著,他比较强调非洲人是中国古代外国奴隶贸易的来源之一,昆仑奴在唐代社会非常普遍。虽然,他也承认,来源于非洲的和南亚东南亚的“昆仑奴”在中国究竟各占多大比例还是个难以回答的问题。

韦栋的书出版后,维也纳大学的非裔教授博艾顿批评说他的根据不充分。博艾顿认为非洲奴隶如果出现在中国,起码也是明朝的郑和下西洋之后,中非有了直接联系。他比较强调历史上中非关系友好的一面,甚至认为韦栋的研究有替西方洗白之嫌:原来在欧洲奴隶贩子主导的大西洋奴隶贸易之前,连中国都有过和非洲有关的黑奴贸易。网上也有人批评韦栋的研究进一步强化了对非洲人的偏见:在世界历史上,凡是提到他们,多半都是和奴隶制相关。幸好韦栋教授也是非裔,而且在他之前早已有中国学者得出类似结论(昆仑奴中很可能有少数非洲黑人)。

近代以前没有大规模使用奴隶的生产方式,奴隶多半是分散到权贵之家供其驱使或是用于娱乐,昆仑奴在中国也是如此。他们被卖到主人家后承担体力活、看门、巡夜,或者是主人的随身小厮,有的凭借自身的体力和特长给主客提供娱乐。例如有个传说,一个水性好的黑奴经常为主人宴客时表演深水捞物,把他们扔到河里的珍贵物品捞起来,有一天终于淹死。还有的黑奴,由于长相奇特或有绝艺被呈献给权贵作为贡品。黑奴在唐朝的重要城市例如广州、扬州、成都和西安都很常见。他们被统称为昆仑奴,可能是因为奴隶贸易过程的复杂,唐朝人多半弄不清楚他们的“故乡”;也有可能对于唐人来说,他们的肤色就是角色,没必要了解更多,总之是蛮夷中的蛮夷罢了。

胡姬是来自西域的突厥、波斯和其他族群的白人女子。她们有的是唐帝国对外战争的战利品,有的经由奴隶贸易来到中国。很多人被贩卖到中国时已经差不多是成年女性,有的则是幼女,在中国的一些“训练班”里接受中国文化和语言的教育,然后被卖给酒馆和旅舍,在那里卖唱、献舞、劝酒、留宿。也有的像昆仑奴一样被作为贡品呈献和交换。她们的异国情调给唐帝国的都市娱乐尤其是文人墨客带来了新奇的刺激,留下了可观的诗文,其中虽然也有个别能设身处地,怜其只身在他乡的哀怨,但流传最广的还是那些沉溺于醇酒美人、将建立在种族和性别基础上的奴隶制放在中国文化的审美意境中加以浪漫化的文字。

对于唐帝国的文人来说,胡姬本性就是“能歌善舞”的,她们的存在就是用来解愁娱乐、反衬中华文化的博大宽容的。胡姬成了他们能更清楚地感受自己的人生境遇的他者。当然,除了胡姬,也有少数“胡女”能够被中国精英接纳,不但进入他们的家庭成为宠妾,甚至本人成为宫廷和贵族精英。但大量没有人身自由的胡姬在酒肆和旅舍从事“第三产业”,确实是当时白人女子在中国社会中的主要形象,也是唐帝国国际化景观的一部分。胡姬在中国的形象和位于黑海北岸的切尔克斯女性类似。所谓“切尔克斯美人” (Circassian beauties)以其美貌、聪慧和性感成为阿拉伯、波斯、奥斯曼土耳其和欧洲贵族竞相追逐、收为舞女和婢妾的对象,也留下了很多对她们赞美的诗篇。

高丽婢(又称新罗婢)是来自朝鲜半岛的女奴。她们有的是隋唐两代历次“征东”战争的战利品被携带到中国,在高官将领之间赏赐或者分配;有的则是朝鲜和中国奴隶贩子合作从朝鲜绑架或者拐卖来的,其在中国的集散地之一,可能就是怀特菲尔德提到的临近朝鲜的山东半岛。高丽婢主要是家庭女仆。唐帝国曾经几度下令,释放高丽婢回朝鲜。这就像近代西方的废奴一样,既有人道的一面,也反证了蓄奴问题的严重性。

丝绸之路网络

明朝文人叶子奇在杂记《草木子·卷三·下》中说:“北人女使,必得高麗女孩童。家僮,必得黑廝。不如此謂之不成仕宦。”就是说甚至在唐朝以后,以黑人为僮、高丽婢为仆,也还是北方仕宦之家的“标配”,就像如今都市中产家庭以上开什么车住什么房一样。据说黑人的长处是忠诚、肯干和耐劳,高丽婢的长处是温顺、聪明、贤良,善理家政。这些都是主人眼中理想的奴隶品质和道德。从社会学的角度,这种奴隶道德其实不难解释:作为异邦人,举目无亲,没有本地的社会联系,又没有人身自由,不忠诚不温顺如何生存?

宋朝的《太平广记·卷171·精察》收集了很多疑难案件的破获和审理,其中有这样一个案件:唐太宗时期的中书舍人郭正一在攻破平壤后得到一个叫玉素的高丽女孩,又聪明又漂亮,郭将她带回家为婢,信任有加,还让她管理财务库房。但后来玉素有了高丽情人,要离开郭家,将毒药放入郭的粥,偷了一些金银逃走了。谁知郭没有被毒死,于是长安警方全力侦破,想尽了办法,最后在一处空宅院中抓到玉素和那个男的,再加上帮助他们逃跑和隐藏的一个养马人,皇帝命令将三人都押到东市杀了。

作为被征服的异国女奴,玉素拒绝大唐帝国的奴隶道德,为自己争取自由奋起反抗,宁为玉碎。这个真实的历史悲剧,在大唐帝国的文人笔下成了刑案教科书,并不广为人知。与此相比,同为《太平广记》中的“昆仑奴传”则塑造了一个对主人忠心耿耿的黑奴形象而广为流传。“昆仑奴传”的故事大致是这样的:一个叫崔生的书生官二代和宰相家的歌姬红绡(也是被掳的女奴)相好,但宰相家门禁森严,崔生相思成疾,他的名叫磨勒的贴身昆仑奴勇屠宰相家的看门狗,背负崔生飞越十堵高墙潜入宰相家与红绡相会,然后更将二人背负越墙离开宰相府。这个故事和玉素的遭遇不一样,明显带有虚构的色彩,文学史上甚至把它看作是武侠小说的开端,但它在民间却流传甚广,后来还被改编成京剧《盗红绡》。

笔者看到的一些研究文章在介绍和分析了“昆仑奴传”后,都会强调说这个传说表现了中国社会对待黑奴与世不同的态度,对他们是肯定的、赞颂的,甚至是美化的。这种说法要是成立,除非是对奴隶制重新定义。磨勒的形象固然是正面的、被赞颂的甚至被美化的,但不要忘记,这种肯定是基于主人定义的奴隶道德。磨勒是为主人效忠,为主人排忧解难,是古之所谓“义奴”。不但如此,他的“侠义”成全了一对才子佳人的结合,这又完全符合传统中国社会权力和性别关系的规范。

昆仑奴、胡姬和高丽婢毫无疑问是大唐盛世的外国奴隶。他们在中国的出现,很大程度上是丝绸之路之“贸易”的一部分。承认这一点,无损于丝绸之路对人类经济和文化交流的贡献,无非是指出不要出于现实需要而把它浪漫化和理想化。人类社会古往今来概莫能外的权力支配、压迫和剥削关系,也存在于丝绸之路上。丝绸之路沿线的很多社会都是蓄奴社会,所不同的是程度和对象。在这样的环境下,作为大国和强国的唐朝有大量的外国奴隶是可以想象和理解的。

不但如此,昆仑奴、胡姬和高丽婢这三个指称,尤其是前二者,都差不多达到了在认知上把种族和族群特色与社会身份本质化地联系在一起的程度。同一时期,只有阿拉伯穆斯林帝国在丝绸之路的西端通过贩卖黑奴创造的abd一词把黑肤色与奴隶身份联系在一起,可以和丝绸之路东端的昆仑奴一词对应。相比之下,这个意义上的“黑奴”(black slaves)一词在欧洲要再过好几百年才出现。

作者:程映虹(美国特拉华州立大学历史学教授)

编辑:沈河西 萧轶

校对:薛京宁