肖全 摄

张枣的英年早逝,是一件让他的朋友叹息的事。本书诗歌部分选用柏桦、于坚等13位诗人的怀念诗作各一首;回忆与评论部分包括柏桦、陈东东、北岛等人对张枣的生平追忆与诗歌评论。

张枣是个天才。这最初表现在他的意象派小诗《镜中》里。写下这首诗时,他还未满22岁,而诗中圆润流转的语调、唯美的用字、梦幻般的气氛,足以击中每一个读到它的人。这仿佛一声感喟似的作品,像诗人柏桦所预料的,在八十年代轰动大江南北,与《何人斯》一同奠定了张枣作为一名大诗人的声誉。

张枣,湖南长沙人,1962年出生。当代著名诗人,中国先锋诗歌的代表人之一。湖南师范大学英语系本科毕业,考入四川外语学院读硕士,1986年起旅居德国,获特里尔大学文哲博士,后在图宾根大学任教,归国后曾任教于河南大学、中央民族大学。2010年3月8日,诗人因肺癌在德国图宾根去世,享年48岁。

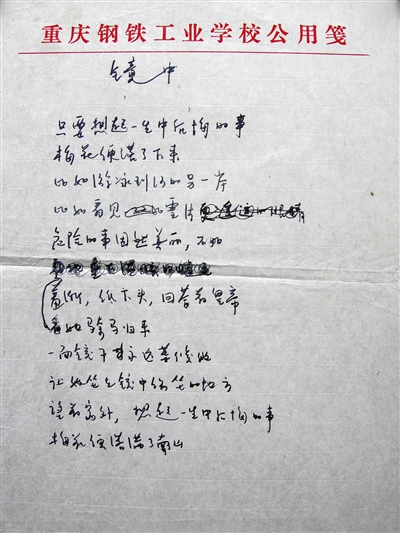

这是张枣写于1984年秋的名诗《镜中》的原始手稿。诗人柏桦提供

知音之悦 在诗歌磁场中相遇

1984年深秋或初冬的黄昏,张枣拿着刚写就的《镜中》与《何人斯》到好友柏桦家中时,对《镜中》是把握不定的。这首在张枣的诗中确实也不属精品。尽管如此,诗中的古风和现代性形成的陌生感,彰显了张枣的明确诗观,如他自己所说:“我试图从汉语古典精神中演生现代日常生活的唯美启示。”他的这一写作追求在不到二十岁时就已开始。

张枣的早熟曾让他的诗人好友们吃惊不小,个中缘由与他的家庭有关。1962年12月29日,张枣生于湖南长沙“出过些人物”的张氏家族,有着“诗是吾家事”的氛围。他父亲是学俄语的,写诗,喜欢普希金,常读俄语诗给他听。

在读书上,张枣被目为神童。不到十六岁,他便考入湖南师范大学,专业是英语。语言方面,张枣的天赋很高,不仅英语,德语、法语、俄语都相当精通,还习过拉丁语,这让他有能力阅读外语诗,并将在外语诗中琢磨出的精微之处放置在汉语写作中;还可翻译他喜欢的保罗·策兰、乔治·特拉科尔等人的作品。他的译作虽然很少,但风格独特,为同行称道。这是后来的事。

大学期间张枣正式写诗,且认定了自己“诗人”的身份,对诗歌的狂热由此而始。那时他经常与韩少功、何立伟等人进行写作交流,但除张枣外,几人都以写小说为主,这交流便让他不甚快意。张枣是个极爱热闹的人,相信“文学是寻找知音的活动”,于是,大学毕业在株洲工业大学教了一年英语后,他终于受不住寂寞,更被当时四川几近沸腾的诗歌江湖所吸引,在1983年考入四川外语学院。在重庆,发生了他“文学活动中最重大的事件,就是遇到了柏桦。”

1983年10月的一个阴雨天,柏桦在武继平的引荐下第一次见到了张枣。这不到一小时的匆匆照面,成为日后两人彻夜“谈论诗艺机密”的引子。关于这次会面,柏桦回忆说,他不太情愿立即承认有个人与自己的诗风接近,还写得和自己一样好,甚至更好,当时他一心只想迅速离开,以后再也不见张枣。

不过不到半年,在一个初春下午,两人还是“神安排”一样的再次接上了头。1984年3月8日,柏桦突然写了一封信,向张枣发出了召唤,而张枣也一直在等这一召唤。那个春夜里,两人抽着烟,绵密的话语从黑夜走到黎明。他们谈到诗歌和娟娟(张枣当时的女友彭慧娟),谈到庞德和意象派,谈到弗洛伊德和死本能,谈到注定灭亡的爱情……

当时,张枣住沙坪坝区歌乐山下的烈士墓,柏桦住市郊北碚,山城交通阻隔,两人又相距三四十公里,跋涉不易,张枣将两人的见面称为“谈话节”。两人为了一起谈诗长途奔波,享受着“知音之悦”,直到1986年夏张枣去往德国。从那时起,张枣过起枯燥孤寂的海外生活,没有朋友,“夜里老哭,老喝酒”,即便在人生最后几年返回中国,孤独的状态也没太多改善。这也是后来的事。

两人开始“谈话节”不久,柏桦就看到了《镜中》与《何人斯》,之后更有《灯芯绒幸福的舞蹈》《早晨的风暴》《楚王梦雨》等佳作。在那个每所大学、甚至每个班都有诗社的年代,实验性诗歌层出不穷,诗人们对自己的创新往往犹疑不定,张枣却对《早晨的风暴》的重要性很是笃定。这首字词倾泻如锦缎的诗篇被他的诗人好友傅维称为旷世之作。

与柏桦一样,傅维也是张枣那个时期最重要的伙伴。他们办地下刊物《日日新》,在操场上聊纯粹的诗歌,在食堂或街头聚餐,看面馆美丽的姑娘……一段悠游惬意的理想时光,也是张枣“最光华夺目的时间”,宿舍常有成批的诗歌爱好者前去拜访。那时重庆的年轻诗人众多,提出了“第三代”这一诗歌代际的命名,这一切让重庆像极了一个诗歌的大磁场,张枣是磁极之一,另一个磁极就是柏桦。

1985年早春,“第二代”诗人代表北岛去到重庆,在张枣的宿舍与张枣、柏桦进行了简短的谈话。据傅维回忆,谈话在略显拘谨的氛围中展开,张枣率先打破僵局,对北岛说:“我不太喜欢你诗中的英雄主义。”北岛没有做出正面回答,而是平静地谈起了他妹妹的死。北岛到重庆的第五天,张枣、柏桦和北岛等人又去重庆北温泉进行了第二次私谈,各自表达着,倾听着,没有一次争论。相比于英雄主义的集体写作,诗歌的“个人化”(张枣称为“内倾”)是更纯粹、更深刻的方式。北岛后来对自己的早期作品也做过反思,有些“感到羞愧”。

《亲爱的张枣》

作者:宋琳

版本:中信出版社

2015年9月

天才陨落 将生命投入“生活”

沿着“内倾”的创作道路,也因妻子达格玛是德国人,张枣在1986年去往德国。他的离国带有明确的私密目的,用“为铭记一地就得抹杀另一地”的勇气,去追寻“比我更好的我”:“我特别想让我的诗歌能容纳许多语言的长处……我可以完全接受更好的东西,在原文中吸取歌德、里尔克这样的诗人。而且我也需要一种陌生化……知道汉语真正的边界在哪里。”

像北岛、多多等流亡诗人一样,张枣试图用物理上的距离扯开个人与汉语的关系,以更好地理解汉语,用古典汉语精神勾连西方的现代性,乃至“发明一种自己的汉语”,实现现代汉语的古典意义上的现代性追求。

同“发明一种自己的汉语”相符合,张枣提出“元诗”理论,认为作家把写作本身写出来的手法是现代写作的重要特点,即对自身写作姿态的反思和再现。这一理论强调诗人的语言意识,就像布罗茨基所说的:“语言不再是诗人的工具,相反诗人倒是语言延续其存在的手段。”在《卡夫卡致菲丽丝》《跟茨维塔耶娃的对话》等诗中,他的创作理论被实践,取得了非凡的效果。

可惜,张枣烟抽得太多,酒喝得太多,写得却太少,生前只出版了仅六十三首诗的《春秋来信》。不过,他是自信的。1996年春节之前几天,张枣飞抵上海与陈东东见面,手上拿着《春秋来信》的诗稿雏形,喝酒时不止一次对陈说:“我是个大诗人……”

见面之前,两人一直通信联络。在信中,张枣多次向陈东东怨诉德国生活的寂寞。在那里,他失去了知音,更无掌声,深觉自己像一块烧红的铁,哧溜一下被放到了凉水里。在德国生活的近二十年里,张枣在特里尔大学读了博士,在图宾根大学教了五年学,离婚又再婚,有了两个孩子,担任在海外复刊的《今天》的诗歌编辑。日子算不上跌宕,更没有什么大的创伤,只是乡愁浓烈。这时张枣的想法与去国前有了转变,觉得在海外得不偿失,开始“渴望生活在母语的细节中”,认为自己作为诗人的命运只有回到祖国才能完毕。

2005年,张枣受聘到河南大学任教,多半时间都在国内;2007年下半年到中央民族大学文学与新闻传播学院任教,算是彻底回了国。在国内的日子,张枣投入到声色犬马之中,几乎没再写东西。素有“饕餮”名声的他回国像回到天堂,狗寻骨头似的四处找美食,好友陈东东、傅维等人对他爱吃这一点都印象深刻。

关于张枣回国,北岛回忆说:“我深知他性格的弱点,声色犬马和国内的浮躁气氛会毁了他。我说,你要回国,就意味着你将放弃诗歌。他完全同意,但他说实在忍受不了国外的寂寞。”

尽管回了国,张枣的内心依旧没有着落,吃喝之后总感叹“生活没意思”。这种生活一直持续到2009年末被查出肺癌晚期。2010年3月8日4点39分,张枣在图宾根大学医院去世,享年不足四十八岁。诗歌界和艺术界举行了纪念会,“今天”论坛从3月9日起改为黑色背景三天,以表哀思。

一生短暂,张枣写下的诗只百余首。但他的写作“如履薄冰”,稍不满意就销毁,在这种自我苛求下,诗少是应有之义,也可以说是一个真正诗人的自觉。汉学家顾彬曾说,张枣浪费了自己的才华,然而张枣也早已这样说:“写作就是一件无用的事,是浪费生命、青春年华的颓废行为……就是追求失败。”

在追求失败中,张枣一边慢慢写诗,一边将生命投入到“生活”,将生活的甜苦转换成张枣式的诗性,最后在众说纷纭中“藏到自己的死亡里去”了。

撰文/新京报记者 张进

1986年初秋,张枣在德国,此照片背面写有一句话:“另一个骑手……柏桦惠存。”

张枣三味 樱桃的口感

在讲张枣前,先援引一例诗解,出处在江弱水的《诗的好声音》。江弱水在文中细解了杜甫“数回细写愁仍破,万颗匀圆讶许同。”两句:

老杜当时是在成都草堂,邻里农家送来满满一竹篮樱桃,老杜收了,但要腾下来把篮子还给人家。《说文》段注云:“写,置物也。谓去此注彼也。”“写”的本意就是把东西从这儿放到那儿去。谢赫六法之一,“传移,模写是也。”反过来,“写”也就是“传移”。我们平时讲写生、写意,就是把外界的形象和生意传移到画稿上。“数回细写”是分几次把樱桃慢慢倒出来。樱桃是最娇嫩的水果,稍微碰一下就会破,破了很快就会烂,所以动作要精细。可饶是这么轻这么细了,还犯愁仍然会碰伤了。这些樱桃呀,如此均匀,如此圆润,诗人讶异于它们怎么大小颜色都如此相似。现在,仔细注意你的口型,“细写”xì xiě双声,都是齐口呼,发元音i时,舌尖流露的正是樱桃的纤小和动作的轻微。“匀圆”yún yuán双声,都是撮口呼,发元音u时,嘴唇撮圆了,正好张成樱桃小口。你看,老杜用字精确到什么程度!

张枣笔下写过很多水果,我细想起来他的诗还是樱桃的口感。樱桃小巧浑圆,最是娇嫩,噙一粒在口中,让人不忍细咬。张枣的诗富于肉感,颜色上好看,嘴巴里丰腴,感官的热烈和世界的美都包在那一口甜里。

甜,是张枣在和他的学生颜炼军的对谈中提炼的关键字,也是品尝张枣的诗歌可以感受的味道。和古人的读书三味相比,这味道精致、可口、短暂,一入口就化为无形。

他诗歌的美,就在一瞬间。若从声音的角度来看,樱桃二字,念起来体态轻盈。他的诗是轻的一极,念起来就要向远处飘。所有远方的美汇聚于诗人这个点,又从这个点飘向诗歌高蹈的地方,向天、向神、向素未谋面的爱人。张枣三味,甜、远、轻。

蝴蝶的轻,托起人间的重

《梁山伯与祝英台》

“青青子衿,悠悠我心,”他们每天

读书猜迷,形影不离亲同手足,

他没料到她的里面美如花烛,

也没想过抚摸那太细腻的脸。

那对蝴蝶早存在了,并看他们

衣裳清洁,过一座小桥去郊游。

她喏在后面逗他,挥了挥衣袖,

她感到他象图画,镶在来世中。

她想告诉他一个寂寞的比喻,

却感到自己被某种轻盈替换,

陌生的呢喃应合着千思万绪。

这是蝴蝶腾空了自己的存在,

以便容纳他俩最芬芳的夜晚:

他们深入彼此,震悚花的血脉。

《梁山伯与祝英台》这首诗是张枣《历史与欲望》组诗中的一首。就像标题所写,这组诗都以欲望重写“历史”。梁山伯与祝英台的爱情故事中国人耳熟能详。在人们看来他们的故事象征着爱的坚贞。张枣则在这首诗中小心翼翼挑战“常识”,试着为梁祝的故事赋予新的内涵。

在梁祝的传说中,梁祝的爱情以悲剧收场。祝英台知道梁山伯已死,祭拜梁山伯时投身梁山伯的坟茔,坟墓合拢,二人死在一处。二人死后,双双化为蝴蝶蹁跹而去。这首诗却写两人洞房花烛夜的场景,一下子就把故事显得圆满了。有情人终成眷属,化为蝴蝶比翼齐飞。想来甚是甘甜。古人云:生则同衾,死则同穴。梁祝那里本来没有的一半在诗歌里被张枣补上,死亡的阴影也从诗中祛除了。本来,两人在地下血肉烂做一起。诗却被新婚花烛照亮。读者从没料到,诗的里面也能美如花烛,别有洞天。

蝴蝶是张枣最常用的意象,也是解诗的关键。蝴蝶在汉语的意象系统中,一向代表轻盈、美好。在梁祝的故事里,蝴蝶的轻盈恰好和尘世的重构成了反差。庄生晓梦迷蝴蝶。尘世的人们总把蝴蝶看成迷梦,也把自己的梦托付在蝴蝶上,逃避人间的重。整首诗写得只有洞房花烛夜一件事,蝴蝶一来,就把时空打开了。过去、现在与今生、来世,都承托在蝴蝶的身上。那对蝴蝶早存在了。两人一前一后的嬉戏游玩可比蝴蝶双飞,也可比她在坟前看到他已先行成为蝴蝶。在过去的时间节点上,已经写好了他们的结局,她看他时像镶嵌在来世的画。

诗歌的后半部分省略了性爱描写,直接去写她高潮的瞬间。蝴蝶是唯一配得上这美好瞬间的词,“这是蝴蝶腾空了自己的存在”。千思万绪的缠绕紧紧相拥。爱的最高处、美的最极致就在他们不分彼此的时刻,都在化蝶的一刻。废名《桥》中引过一句咏梨花的唐诗,叫:黄莺弄不足,衔入未央宫。书里说“一座大建筑,只写这么一个花瓣”。以写一个宫殿的笔去写一朵梨花,这个花瓣就和未央宫有了同等的分量。蝴蝶想起来虽小,却托起一个世界,它轻飘飘地飘起来,飘得很广大。蝴蝶,就是诗本身。轻轻一腾空,救赎了所有人。

樱桃之远,等待一个知音

在古诗中,“远”经常和爱慕的对象联系在一起。所谓伊人,在水一方。心心念的爱人,总在离思慕者最远的地方。只有远,才让婉转的情思有了辗转的余地。慢,意味悠长。张枣的诗歌中不出场的恋人经常和知音联系在一起。传统时知音的描述往往基于友谊,高山流水遇知音,重在相得。张枣则把这种关系看做一方对另一方的倾听、试探,比作爱情。听与被听,既彼此依赖,也害怕被对方捕获,双方在声响上缠绕。木心有言,我像寻索仇人一样寻找我的友人,张枣也像捕捉猎物一样渴求知音。张枣的名篇《何人斯》开头就这样说:

究竟那是什么人?在外面的声音

只可能在外面。你的心地幽深莫测

“樱桃之远”是张枣《逃离孤独堡》中一句。张枣在诗里写了一个年轻人等恋人电话,怎么也等不到。张枣在开头打了个比方:上午,仿佛有一种樱桃之远﹔有/一杯凉水在口中微微发甜,/使人竟置身到他自身之外。“樱桃之远”是在形容魂不守舍。等待让人焦灼,一杯凉水在口中微微发甜,甜中带苦。

《逃离孤独堡》

1

上午,仿佛有一种樱桃之远﹔有

一杯凉水在口中微微发甜,

使人竟置身到他自身之外

电话铃响了三下,又杳然中断,

会是谁呢?

我忽然记起两天前回这儿的夜路上,

我设想去电话亭给我的空房间拨电话﹕

假如真的我听到我在那边

对我说:“Hello?”

我的惊恐,是否会一窝蜂地钻进听筒?

2

你没有来电话,而我

两小时之后又将分身异地。

秋天正把它的帽子收进山那边的箱子里。

燕子,给言路铺着电缆,仿佛

有一种羁绊最终能被俯瞰……

《春秋来信》

作者:张枣

版本:北京十月文艺出版

社2017年2月

这是张枣生前惟一出版的诗集,收录63首诗歌。他的诗从源头上继承了“风、骚”传统,也在当代融合了中西语境。

3

有一种怎样的渺不可见

泄露在窗台上,袖子边﹕

有一种抵抗之力,用打火机

对空旷派出一只狐狸,那

颉颃的瞬翼

使森林边一台割草机猛省地跪向静寂,

使睡衣在衣架上鼓起胸肌,它

登上预感

如登上去市中心的班车。

4

是呀,我们约好去沙漠,它是

绿的妆镜,那儿﹐你会给它

带来唯一的口红,纸和卫生品﹔

但去那儿,我们得先等候在机场的咖啡亭。

是呀,樱桃多远。而咖啡,仿佛

知道你不会来而使过客颤抖。

咖啡推开一个纹身的幻象,空间弯曲,而

有一种对称,

命令左中指冲刺般翘起﹕

“决不给纳粹半点机会!”

诗到第三小节前半部分都停在苦涩的等待中,张枣的《伞》中有言:多少词/多少词,将于我终身绝缘。多少词,又是多少次,设想一把立在孤零零的冬天里的伞等雨。远对诗人来说,分外折磨。没有雨,没有诗,诗人就立在焦灼里等,立在沙漠里等。一杯凉水无异杯水车薪。透过窗口看远方,佳人渺不可见,这远、这苦都无法逃离。除了等待,还有什么办法呢?第三小节和第四小节更多地在呈现爱的幻象。为什么要一直等待回音呢?我们约好去沙漠了呀。

第三小节和第四小节的处理涉及两种有关爱的品质:激情和耐心。对于诗人来说,创作的焦虑都很难避免,沉默和空白总是占据了他诗以外的多数时间。布罗茨基说我们面对的一切,很大程度都被苦闷窃据。苦闷把我们压到水下,我们潜下去,为了更快地上浮。苦闷打开了一扇窗,透过它人们才能看到时间和时间的一些特质,在正常情况下人们会忽略它们。

第三小节的窗口和第四小节提到的实现承诺前在咖啡厅的停留有着近似的含义,短暂的间歇是为了更好地去爱、去写。爱也是因信称义,没有目的、不求回报,在空虚的时候应当爱得更坚贞。写作为了写作本身,对词语的迷恋就是沉浸在爱的幻象中去写。“你们要尝试保持激情,把你们的冷漠留给星座。”□杜若