继去年跨越20多个城市拍下50多处共享单车坟场的《无处安放》影像系列引起社会关注后,最近,摄影师吴国勇带着他跑遍深圳近200个自然村后新创作的《深圳村话》出现在大众视野里。

△ 在被高楼大厦包围着的下沙村广场上,村里的黄氏宗亲联谊会及客家人传统的“大盆菜”宴。上万人同吃大盆菜的流水宴席创造了新的吉尼斯世界纪录。——选自《深圳村话》影像系列

从一个话题风暴中心到另一个话题风暴中心,今年56岁的吴国勇却对这一切看得云淡风轻。曾为水利工程师的他用自己几十年形成的理性思维对摄影题材进行梳理,细致、严密的逻辑贯穿作品始终。

在与他对话前,让我们先花费一点儿时间,沉下心来欣赏吴国勇这两个影像系列的部分摄影作品。

- 无处安放——中国共享单车坟场奇观 -

△ 武汉武昌

△ 广州海珠

△ 石家庄栾城

△ 西安西咸

△ 厦门同安

△ 东莞万江

△ 南京建邺

△ 杭州下城

△ 福州晋安

△ 襄阳襄州

△ 上海虹口

△ 北京朝阳

△ 上海静安

△ 广州海珠

△ 昆明五华

△ 东莞东城

△ 武汉蔡甸

△ 武汉洪山

△ 深圳龙岗

△ 天津王庆坨

△ 长沙天心

- 深圳村话:一座城前生今世纠缠共生的进化样本 -

【广场】

△ 上合村文化广场

△ 水围村文化广场

△ 塘下涌村文化广场

△ 南岭村文体中心

【牌坊】

△ 皇岗村牌坊

△ 丁头村牌坊

△ 田心村牌坊

△ 低山村牌坊

【宗祠】

△ 皇岗村-庄氏祠堂

△ 罗田村-韦齐赖公祠

△ 俄地吓村-陈氏宗祠

△ 六约村-李氏宗祠

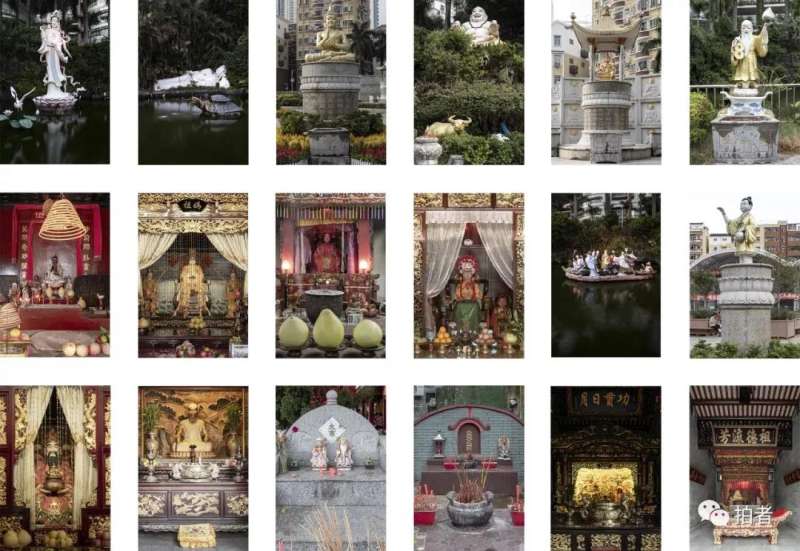

【诸神】

△ 村中诸神

△ 家庙前虔诚祈祷的女人

- 对话吴国勇 -

(注:以下拍者君简称“拍”,吴国勇简称“吴”)

拍:您原为水利工程师,后下海经商,是怎么接触摄影并对其感兴趣的?

吴:我接触摄影还是在上世纪80年代初。那时候我刚毕业参加工作不久,被领导安排编辑一本工程画册。在带着摄影师外拍完成这本画册的过程中,我开始喜爱上了摄影,并买了自己第一部相机,是国产的凤凰牌135相机,花了我几乎4个月的工资。

那时我是一名技术员,主要还是得搞好本职工作,只是业余时间玩玩,再后来下海经商就更没有时间玩了。到2010年左右,我对经商彻底厌倦了,才又重新拿起了相机。

重新拿起相机开始系统学习摄影的最初几年,我只是一名摄影发烧友,是满世界追光逐影的“单反大爷”中的一员。除了将国内那些摄影圣地都跑了个遍,我还跑到国外去拍“人文片”。

当时的确很亢奋,但拍着拍着就觉得没意思了,这些所谓的大片跟自己没有任何关系。于是我开始尝试把相机作为一种表达工具,去关注自己身边的人和事,关注这个社会。

拍:从风光摄影到纪实摄影,您转变的契机是什么?您觉得这两个摄影领域有什么相通与不同?

吴:在我看来,风光和纪实这两个摄影领域最大的区别是,风光摄影很难有思想上的内涵,只能给人短暂的愉悦,而纪实摄影却能表达出我们对社会独自的观看,这是让人着迷的。

我很庆幸在我作为发烧友期间,就接触到了拍摄《新国人》的纪实摄影师李政德老师,他为人纯粹,对我影响很大。

另一方面,从自身来说,转变的原因也可能跟我天生不安分的性格有关。

拍:《无处安放》和《深圳村话》这两个题材对您的摄影之路起到了什么影响?

吴:其实《深圳村话》的开拍时间要远早于《无处安放》,前者从2012年就开始拍了。这是我从风光转到对身边事物观看的一种自然而然的选择,但那时更多的是猎奇式的街拍,表达还是混乱芜杂的。

我对共享单车“坟场”深入拍摄的过程才是自己的蜕变期。在不断寻找拍摄单车坟场的过程中,我觉醒并感受到了摄影的力量,这种力量牵引着我不断往前,用相机完成自己的观看。

与此同时,国内摄影圈的许多大咖如鲍昆、罗大卫、李政德、王久良等老师都对这一项目予以肯定并给出了具体的指导,这也让我的摄影语言快速完善起来。反过来让我重新理清了关于深圳“城中村”的观看表达方式。

拍:拍摄《无处安放》时您跑了国内20多个省的50多处共享单车坟场,《深圳村话》您也记录了近200个自然村,这种拍摄模式对您而言有哪些挑战?与您的个性有什么联系?

吴:《无处安放》和《深圳村话》虽然题材不同,但都是田野调查的类型化拍摄手法,基数庞大的拍摄模式对我来说并不是问题。

因为我不是摄影科班出身而是一名理工男,完成建模后的实施步骤除了跑得辛苦点,过程反而简单,和写一篇论文差不多。

理性、按部就班的理工男性格对完成这种题材大有裨益:为拍到理想中的“极致”画面,《无处安放》里的许多单车坟场以及《深圳村话》里的很多村,我都会跑很多趟。

拍:拍摄这两个题材的困难之处是什么?

吴:困难当然很多,比如拍摄《无处安放》时怎么寻找到那些隐藏的单车坟场,排除各种干扰拿到素材;拍摄《深圳村话》时如何从芜杂的拍摄内容中理出一个系统的表达思路,等等。

但回过头看,最大的困难其实还是我们对这个社会的认知水平有限。如果对世界没有自己的理性思考,那就没办法有自己独特的观看和表达。

所以我们还是要不断强化学习摄影之外的东西。

拍:接下来有什么新的摄影计划?会继续拍摄这两个题材吗?

吴:柏拉图的“洞穴理论”很形象地反映了我认知的变化过程,也许我只是刚踏出洞口的那个人吧,举目四望是一个辽阔崭新的新世界,所以要拍的东西实在是太多了。

无处安放的共享单车坟场已经消失了,我接着在拍《无处安放2》,这是反映共享汽车与网约电动车坟场的,已拍了一段时间了,还在继续跟踪拍摄中。《深圳村话》反映的是我生活的城市,我想为深圳的“城中村”做一部百科全书式的“肖像”记录,希望能做成吧。

另外,我现在正在进行的一个摄影项目是“香蜜湖”。香蜜湖度假村是中国大陆最早的一个大型游乐场,1981年开业,现早已歇业并在拆除中,不久之后这里将崛起深圳一个新的CBD。其本身带有深刻的共情记忆、历史符号等价值,太值得用摄影表达了。事实上我已经拍了几年了,希望能很好地完成吧。

图片授权 吴国勇 编辑 陈婉婷

校对 刘军