作者丨威廉·斯科特·威尔逊

没有人能确言茶是何时传入日本的。当然,公元前3世纪,经由朝鲜半岛抵达日本列岛的移民一定受过中国文化的熏陶。而且可以肯定的是,中国文化在随后的几个世纪里对日本产生了越来越深刻的影响。但并无史料可以说明,在日本的国家形态逐渐形成的过程中,生活在这里的人们是否已经知道茶为何物或开始饮茶。可能他们知道茶这种植物,也知道如何饮用,只是不太重视。在一本中国早期的史书中,涉及日本的内容只记载了那里的人生性快乐且好酒。

然而,到了公元6世纪,日本人对中国文化产生了极大的兴趣,并想方设法地学习,并将其引入自己的国家。儒家思想、佛教、诗歌、建筑、城市规划......日本从中国学到很多,其中就包括茶。茶常出现于中国诗歌,并为文人墨客创作诗文营造良好的氛围。闲时饮茶能让人走出日常生活,进入超凡脱俗的世界,让人自觉与贵族、僧侣、文人同列。729年,圣武天皇在《般若波罗蜜多心经》读经会的第二天召百僧,赐之以茶。此时,茶不仅仅作为饮料存在,而且已形成一套十分接近宗教的文化。

真正将茶传入日本的似乎是僧人空海。804年,他远渡中国学习真言宗。空海天资聪颖,才华出众,是一位宗教理论家、作家、书法家、艺术家、诗人、工程师......显而易见,他十分擅长学习。他在长安学习佛法期间无疑有很多机会接触茶,不管是在深夜苦读时,抑或在庄严仪式上。仅两年后,他便获得正宗嫡传名位,返回日本宣扬佛法。

806年,空海回日本时带去了许多经书、注疏、佛像、曼陀罗和其他法器,当然也带了茶叶,甚至可能是茶种。他向嵯峨天皇力荐茶,介绍其种种好处,天皇很快便喜爱上这种饮品。嵯峨天皇在一首致空海的诗中赞扬茶的魅力,并对空海即将返回山寺感到惋惜,他写道:道俗相分经数年,今秋晤语亦良缘。香茶酌罢日云暮,稽首伤离望云烟。

本文出处:《禅与饮茶的艺术:安然度日的哲学》, [美]威廉·斯科特·威尔逊著,傅彦瑶译,浦睿文化丨湖南人民出版社2020年1月版。

空海宣扬的佛法以及其中的美感对日本文化产生了深远的影响,并影响了9世纪的茶汤以及茶道的产生。

真言宗认为,大日如来,也就是毗卢遮那并不脱离世间万象,而普遍存在于世界万物,且瞬息万变。《大日经》是该部派最重要的经书之一,其中说道:“万物本真。”而《大日经》的注疏提示我们:“佛不会出现在任何其他地方,只会在你眼前。”因此,虽然我们并无察觉,但大日如来不仅显圣于现象世界中我们可感知的具体事物、情绪、思想中,而且通过它们向我们宣扬佛法和真理空海更进一步。他明白艺术既是“相”又是“相”的精炼表达,于是他说,每一次艺术创作都是佛祖显圣的表现。换句话说,艺术与宗教本是一家。空海说,真如胜过相(形式),但没有相,它便不能被察觉。他还说:因此佛经与其注疏的奥秘可用艺术揭示,一切晦涩教诲所说的真理都可在其中展现……艺术于我们即是圆满。

必须补充的是,对空海来说,艺术不限于绘画,还包括雕刻、诗歌、散文、“行为举止”以及文化、宗教活动中所用的器具。他的想法被日本人直观地、积极地接纳了,并在书法、能乐、茶道,甚至武士道等不同领域发挥作用。 打坐与开悟以这些现实物件和形式化的动作为基础,尽管这些物件和动作本身是世俗的,但它们不仅展现了佛陀,而且是恰当的思维方式的载体,是美好现实的体现。所以艺术即宗教,宗教即艺术,艺术形式中一个微妙的手势便成为连接个人与宇宙的情态。

空海所处的平安时代的人们正在学习如何欣赏一碗茶的美,也在学习仪式与其涉及的对象。一碗茶,甚至可以具有超然的宗教意义。如此,空海最经典的“即身成佛”的境界便可通过既平常又艺术、既净心又世俗的活动获得。

大约在空海旅华400年后,另一位僧人荣西为了求法,展开了同样艰险的旅途。荣西十分担忧当时日本的佛教状况:各部派间不断发生武装冲突,甚至同一部派内部也时有内讧。僧侣还寻求武士集团或贵族集团的支持,当时的京都即使称不上混乱,至少也极不安定。荣西觉得佛教变得流于形式,僧侣忽视戒律,只执着于争夺地位与权力。

1168年,荣西第一次来到中国。他潜心学习密宗教义,并于同年回到日本,希望用自己的新知识唤醒日本佛教。而到了1187年,随着中央政府的瓦解,日本出现了更多的部派斗争,荣西明白自己的努力失败了,必须再做一次长途旅行。他希望去中国和印度,虽然最后没去成印度,但在中国停留至1191年。当再次回到日本时,荣西已拥有两样武器——禅与茶。这次,他觉得能够拯救自己的国家了。

在中国,荣西发现禅宗是佛教里唯一一种被重视的部派,而且禅宗似乎在宋代文化里发挥着极大的支撑作用。 他热心学习该部派的戒律和打坐法,阅读《禅苑清规》。无论是在庙宇的仪式中还是私下的生活里,荣西都饮茶,还钻研茶的药用功效。

荣西回日本时取道镰仓,将禅与茶介绍给当时的新政府。回到京都后,他将带回的茶种分与少数僧侣。获得茶种的僧人中有一位叫作明慧,在真言宗高山寺内种植了日本第一片茶园。

荣西坚信,严格遵守戒律与坐禅能够振作日本国民的道德水平和精神状态,而饮茶则能改善健康状况。为此, 他写了两部论著,一部是《兴禅护国论》,解释了发展禅宗的好处,另一部是《吃茶养生记》 。《吃茶养生记》字数不多,通篇用汉语文言文写成,非常切合实际地解释了为何饮茶能促进健康。书中融合了儒家哲理和传统中医理论,又带有真言宗的印迹,不过重点强调的是心是人体脏器的重中之重,而茶是心药,为了健康,人人都应饮茶。

荣西的思想受到极大的重视,不过几十年的时间,禅宗发展成日本国内的主要宗教和文化力量,而茶也变得无处不在。虽然他没有写过自己在中国参加的茶道仪式,也 可能在回国后没有跟其他僧人提起这些经历,但后人一般认为,正是荣西使茶在日本普及开来的。在此值得附上《吃茶养生记》的一段内容:

茶也,养生之仙药也;延龄之妙术也。山谷生之,其地神灵也。人伦采之,其人长命也……

谓劫初人与天人同,今人渐下渐弱,四大、五藏如朽。然者针灸并伤,汤治亦不应乎……

据说,荣西仅用一碗茶便治好了辅政者北条实时的重感冒。此事在幕府内传开,茶也就此推广开来,成为“国饮”。在其后的几十年乃至几百年间,各种饮茶方法逐渐形成。

禅与茶

荣西圆寂前一年,一位年轻的僧人拜访了他。这位僧人也在寻找修佛的正确途径,并且同样对比叡山和其他僧众集团感到失望。这位僧人就是道元(1200—1253)。1223年,道元追随荣西的脚步,远渡中国。四年后,他带回与荣西的临济宗不同的新派别曹洞宗,以及一本似乎是他亲手抄写的《禅苑清规》。严格强调戒律、秩序、细则的道元十分依赖《禅苑清规》,他还把这本书的内容融进自己的作品《永平清规》和《正法眼藏》。在道元位于镰仓西北部的寺院里,饮茶是僧人日常生活的一部分。道元是一位十分热忱的信徒,他在寺院里举行的正式的饮茶仪式应该与中国禅寺里的饮茶方法并无大异。

道元的著作和个人经历中很少有迹象表明他有爽朗幽默的一面,他又常被描述为十分“独立和固执”的人。因此,和道元一起饮茶或许是一件十分庄重的事;在其他寺庙亦然。不过,随着时间的流逝,这样的茶事活动渐渐被社会大范围地接受首先是武士阶层,其后是商人,甚至还有农民。大众争相效仿饮茶仪式中的礼仪做法,其中的庄严肃穆却很快被忽略了。

禅宗与幕府在日本几乎是同时出现的,武士们十分热衷于修禅。虽然研读经书也是修禅的一部分,但武士们并不将咬文嚼字视作通往开悟境界的途径,反而十分依赖刹那的即时性和唯一性,相信打坐时萌发的直觉。禅宗认为,开悟关乎生死,而“生死”这个词与概念是武士十分明了的。与禅一同兴起的还有茶以及庄严又引人入胜的饮茶仪式。

然而武士终究不是僧人。百年之内,这个新崛起的阶层就在品茶活动中加入了赌博和竞赛,并将穷奢极欲的作风带进他们进行茶事活动的场所,将饮茶变成娱乐,而非肃穆的仪式。有记载称武士的茶室内有豹皮铺于椅凳,满室中国和日本的珍品,品茶大赛的胜出者会得到十分昂贵的奖品。加之从13世纪起日本全境开始茶叶种植,茶及其社会属性变得唾手可得。从武士到农民,人人都有机会接触茶,只有一小部分极其贫苦的人被称为“水吞百姓”,意 为“喝水的人” 。

最终,娱乐性的饮茶不仅在武士阶层,而且在佛教僧侣、神道教的神职人员、贵族和新兴的富裕商人间都流行起来。至15世纪,斗茶和茶会发展得过于繁盛,以致官方不得不下令禁止,然而效果并不显著 茶道正是在这种背景下产生的。有趣的是,日本饮茶文化向现代茶道的转变正发生于武士阶层内部自上而下地实现。将军与其最贵族化的家臣并不是没有审美能力,而且他们十分清醒地认识到自己需要会鉴别、护理和展示中国艺术品的助手,这样才能用自己的藏品让同僚大开眼界。这些精于艺术又有品位的助手在日语里叫作“同朋 众”。他们不一定是僧侣,但都剃了头,取名都以“阿弥” 结尾,以此暗示与阿弥陀佛的联系。

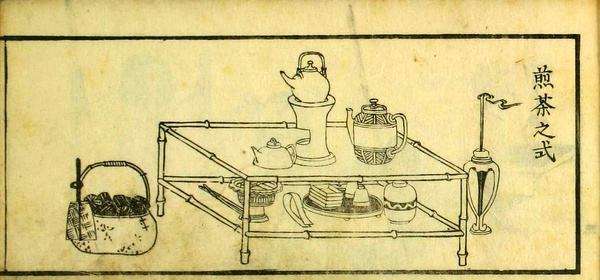

能阿弥(1397—1471)是将军足利义政的同朋众。足利义政是整个国家的管理者,十分好茶。能阿弥开创了在更小的房间进行茶事活动的先河,他将房间布置为禅寺书院的风格,在其中风雅地摆放义政的艺术藏品。宾客们来到这间屋子后,以略加改进的禅寺礼仪品茶,并尽情欣赏义政的收藏。中国画轴,尤其是佛教主题的,原本多挂于墙上,后来被挂进壁龛,再往后则发展出一个壁龛内只挂一幅卷轴,伴以香炉或插花的形式。很快,武家茶人争相效仿这种室内设计,并将这一新模式固定下来。愚昧却十分流行的斗茶由此停止,代之以在壁龛,以及在更狭小的空间内展开的茶器和其他艺术品的较量。人们还在其中加入其他质朴、禁欲的体验,体现了禅寺的一些价值观最后,一位相对无名的禅僧迈出了最后一步。

村田珠光,出生于古都奈良,他给自己搭了一间小茅屋用于坐禅、饮茶,由此为茶道建立了一套新标准。珠光曾经很苦恼 因为他对待师父态度懒散,坐禅时常常打瞌睡。他把自己的情况告诉了一位大夫,大夫显然对荣西的《吃茶养生记》十分熟悉,为他开了一味药茶。中国诗歌中多有结庐山野的描写,珠光或许是受此影响。也许,影响他的正是陶渊明的《饮酒(其五)》:结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。

珠光割了芒草,盖了一间属于自己的小屋(珠光的父亲既是僧人也是木工好手)。在师父一休的建议下,他在小茅屋内的壁龛上挂了一幅字,期待这些字指引自己开悟。当然,珠光也使用了珍贵的中国茶器,但他明白炫耀与依恋,尤其是对此类器物的执念,是修禅路上的障碍,有违禅宗所要求的质朴与平静。对于珠光来说,正确的饮茶法与坐禅无异,不多时日,他便悟出:“禅茶一味。”这个观念影响茶道直至今日。

从珠光起,禅与茶便由壁龛内的字轴引导展开。茅屋虽小,珠光却不介意。正如我们之前提到的那个故事,佛陀弟子舍利弗被问道:“维摩诘小小一室,众菩萨、闻声如何能坐?”而他回答:“我们来此是为听法,而非一席之地。”珠光也在简单、朴实的茅草屋里找到了修禅、习茶之所是其他人进一步发扬了“禅茶一味”这一观念的美学价值,大书特书禅与茶之非同寻常的也另有其人;但不要忘记,是珠光带领我们进入了这茅屋中的宁静与平和,让我们坐在字轴旁,与祖师为伴。在茶道中,这种状态一直延续至今。

祖师

珠光于15世纪末在日本建立起的这一套饮茶礼仪,中国早在四五百年前就有了。中国禅僧在寺院里自己的房间中或别处挂上师父或师爷的书法作品。这些作品通常是师父的箴言抑或引自禅宗经典,成为冥想的出发点,为在坐禅或在寺院做杂务的僧人指明方向,珠光从一休那儿获得的那幅字出自中国禅师圆悟克勤之手,上有数行汉字,因而较宽。这样的字轴上通常写着禅语或中国古文经典的选句,在17世纪前十分流行。而17世纪时出现了只有一行字的字轴,内容引自禅宗经典,这一形态被认为更直接和恰当。

这些一行物更好读也更易懂,其内容很快便从禅宗拓展到人们熟悉的儒家、道家经典,还有中国古诗。正如前面提到的,从单个汉字到整首诗,现在“一行物”一词可以指代任何字轴。它们出现在茶室、餐厅、住宅、道场里,甚至出现在新年时市场贩卖的日历上。实际上,在日本这个文学素养极高的社会里,一行物是不可或缺的精神食粮。

于是,现在我们能坐下来,和释迦牟尼、老子、庄子、孔子、孟子、陶渊明、临济义玄、云门文偃、无门慧开、 白居易、苏东坡、寒山、赵州从谂等形形色色的人物一起品茶。而达摩、空海、宗赜、荣西、道元、能阿弥、村田珠光这些人为我们构建了这场仪式的基础,使得我们在茶室内与他们共享同一空间。坐在我们身边最尊贵的客人,很有可能就是神农。

最后,茶之集大成者千利休邀我们赞美“赏笔者之德”,并领会藏于墨迹间的真正意味。

书法与禅的联系最早出现在中国宋代,大约成熟于黄庭坚的时代。黄庭坚虽然是保守的儒士,却热心地拜师修禅,并惊讶地发现在顿悟后,自己的书法发生了转变。他挥笔自由如有神,可以完全地表达内心世界。和珠光一样,黄庭坚十分崇拜陶渊明,并将陶诗喻为“无弦琴上单于调”, 而他自己的作品也出现了如此禅意。

通过黄庭坚和其后几位中国禅师的书法,人们很快便明白了这种艺术本身也可作为修禅的途径。留学中国的日本僧人,包括荣西和道元,不仅为自己的寺院带回书法作品,而且开始实践这种艺术,并最终形成了日本书道。

禅或茶,都要求我们完全投身于当下的瞬间。道元在他的《知事清规》中提醒我们,当我们在洗衣做饭时不该被其他思绪打扰,不该思虑接下来要做什么,不该担心股票和债券,甚至不该期望得道。我们应该专注于眼前所做之事,就像武士道要求习武之人手脚身心与剑合一:流露无碍。

正如书法,如果笔、墨、纸于手中统一,书写者不再介意规则和技巧,那么笔的律动便是心的律动。那一笔一画见证的不是书写者的技艺,而是其内涵和对所写理解的深度。书写者所选的这一句是否反映了他的领悟?行笔是否表明其心境?在中国和日本有一句老话说的就是这件事:心正即笔正。

或许我们会问自己,我们又有什么领悟或正见的能力呢?

珠光会告诉你,就在你眼前,且看,且吃茶。

本文选自威廉·斯科特·威尔逊所著的《禅与饮茶的艺术:安然度日的哲学》引言部分,由浦睿文化授权刊发。

作者丨威廉·斯科特·威尔逊

摘编丨吴鑫

编辑丨安也

校对丨翟永军