郝铭鉴是典型的知识分子形象。两鬓斑白,眼袋略显浮肿,常年戴着金属边框眼镜。

他和文字打了一辈子交道。

1995年,郝铭鉴创办《咬文嚼字》杂志,这是当时全国唯一一份针对社会语文应用的刊物。炮火对准媒体、图书、广告、影视乃至名人学者的语文错误,“咬书咬报咬刊,咬天下该咬之错;嚼字嚼词嚼句,嚼世上耐嚼之文”。

2019年,病中的郝铭鉴在《咬文嚼字》开了一个专栏,计划连载100期文章。文章只发表到第6期。

2020年4月2日,语言学家郝铭鉴病逝,享年76岁。

郝铭鉴生前照片。 受访者供图

创刊人

创办《咬文嚼字》之前,郝铭鉴已是编辑出版界的有名人物。

从上海师范学院(上海师范大学前身)中文系毕业后,1968年,郝铭鉴被分配到上海人民出版社历史编辑室,开始编辑生涯。至上世纪90年代,他的头衔是上海文艺出版总社副社长,上海文化出版社总编辑。

“他完全可以不办这份杂志,安心当他的老总。”校读专家王瑞祥说,有感于书报网络上文字被误用、不规范的字词越来越多,力图挑错纠偏,郝铭鉴决定创办《咬文嚼字》。在上海咬文嚼字文化传播有限公司总经理王敏看来,这是出于一种文化责任和文化良知,“他坚信这本杂志对净化社会的文化环境是有益的”。

郝铭鉴曾办一份内部赠阅的小报,专挑出版物文字差错,写作、编辑、排版、校对全都出自一人之手。当时,上海文艺出版总社的编辑几乎人手一份。上海师范大学教授、曾任《咬文嚼字》编委的何伟渔说,那份小报,就是《咬文嚼字》的雏形。

筹备之下,《咬文嚼字》于1995年正式问世。刊名是一个贬义成语,郝铭鉴曾公开说这体现了编者的自信,“代表一种字斟句酌、治学严谨的态度。”

草创之际,这份32开、48面的月刊并不被人看好。王敏说,那时持怀疑态度的人很多:纠错的东西能有多少?纠错之后又如何?甚至有人预言,杂志出不了三期编辑部就要关门。

杂志征订状况最初也很糟糕,全国只有五百多本。有人建议郝铭鉴改变市场定位,做中小学教辅读物,郝铭鉴不为所动。

缺人手是另一个难题,整个编辑部只有两个编辑。为了网罗人才,郝铭鉴花了不少工夫。王瑞祥与他相识于1993年的一个书展,当时王瑞祥已是业内有名的校读专家,《咬文嚼字》创刊后,王瑞祥被“拉拢”过来担任校读,直到2000年初。

编辑部定期召开选题会,大家各抒己见,讨论很激烈。何伟渔回忆,每到最后,大家都期待郝铭鉴的总结发言。“他很聪明,常常有新的观点和想法。”在郝铭鉴的策划之下,《咬文嚼字》不时有惊人之举。

创刊号上,他们让读者给杂志挑错,挑出错误奖励100至1000元;他们批评漫画家华君武画作中的错字;2000年,又“咬”了以王蒙为首的十二位作家。此外,他们还给春晚、《人民日报》等著名刊物挑错,每年公布“年度十大流行语”。

郝铭鉴也主办过其他刊物,但在何伟渔看来,他在《咬文嚼字》上倾注的心血最多。他给杂志拟定了一条广告:“咬书咬报咬刊,咬天下该咬之错;嚼字嚼词嚼句,嚼世上耐嚼之文。”

他也曾公开说,“如果语言是条大河,《咬文嚼字》就该是河堤的守护者。”

郝铭鉴在《咬文嚼字》开辟的专栏原计划更新100期,如今只更新到第6期。

工作狂

郝铭鉴在上海师范学院中文系读书时,何伟渔是中文系教师。虽然没教过郝铭鉴,但何伟渔已听说过他,“他那时成绩很好,用现在的话说就是‘学霸’。”

两人第一次见面是在“改革开放”初期。那时郝铭鉴已是著名的编辑,上海出版部门组织一个青年编辑进修班,何伟渔给学员们上现代汉语课,郝铭鉴教编辑出版学,两人成为“同事”。

第一天上课时,何伟渔走进教室,发现郝铭鉴坐在后面旁听。郝铭鉴说,大学期间学的语法知识“忘得差不多”,想借这个机会补一补。后来,每星期何伟渔的课,郝铭鉴风雨无阻,一课不落。

郝铭鉴曾被老领导评价“文武双全”。何伟渔说,“文”指的是写作能力,“武”则是口才。

每次给学生上课,郝铭鉴都不看讲稿,侃侃而谈,何伟渔说,“没有一句废话”。已经退休的《咬文嚼字》编辑韩秀凤也记得,一般领导讲话,下边总有人喜欢开小差,可郝铭鉴几句话,就能让听众顷刻“入戏”。

“他的身上,有一种对语言、文字的天生敏感。”何伟渔说。

何伟渔曾去郝铭鉴家里拜访,几乎每一次,郝铭鉴都在伏案工作。他的妻子说,郝铭鉴工作起来不分白天黑夜,“把书房当作办公室”。

这个师友眼中的“工作狂”,待人谦逊恭敬。

尽管比王瑞祥大9岁,但郝铭鉴一直称呼王瑞祥“王老师”。

相识几十年,郝铭鉴多次邀请王瑞祥给年轻编辑讲课。每一次郝铭鉴都在场,从头听到尾。王瑞祥十分感慨:“我去过不少学校讲座,校领导中途离开是常有的事。只有他,每次都和观众坐在一起,从头听到尾,这是知识分子的真诚。”

王瑞祥十分佩服郝铭鉴的组织能力。他说,《咬文嚼字》创刊之时,编委都是有名的语言文字专家,每人擅长领域不同,郝铭鉴能人尽其才。后来成立上海出版物编校质量检测中心,郝铭鉴手底下亦云集一批专家学者,为上海新闻出版局检测上海市每年出版物的文字编校质量。

在王瑞祥看来,郝铭鉴召集了一批愿意和他共事的专家,这是他能做出成绩的一个关键原因。“郝老师有人格魅力,大家都愿意和他相处。”

郝铭鉴生前照片。 受访者供图

引路人

在编辑出版界沉潜一生,郝铭鉴培养了一批业界人才。“这在编审界十分少见。”何伟渔说。

《咬文嚼字》现任主编黄安靖1999年来到这家杂志社,从校对干起,后来进入编辑部。他说自己一路走来,每次进步都与郝铭鉴有关,“我是他手把手教导出来的。”

严格要求、时常敲打,是郝铭鉴培养年轻编辑的方法。一旦出错,他会不留情面地指出,这让黄安靖在刚进《咬文嚼字》之时,一度自我怀疑。

早年,郝铭鉴交给他一部书稿让他校对,黄安靖指出书中“汉桓帝”的“桓”写成了“恒”。几年后有一次,黄安靖拿着拿稿子给郝铭鉴,郝铭鉴读稿子时,看到差错,脸色忽然一黑,“我紧张得手抖,其实最初我是有些怕他的。”

郝铭鉴察觉到了他的情绪,转而宽慰他别紧张,还提起了他之前改正“恒”字的事。

“我没想到这样一件小事他会记得。他后来告诉我,对我们年轻编辑比一般人严格,是因为我们是《咬文嚼字》的接班人。”

华东师范大学教授刘志基撰文回忆,当年他为《咬文嚼字》撰稿、改稿、组稿时,郝铭鉴通常在晚上打来电话,“所说的无非稿件,对我组的每一篇稿子的剖析,都能鞭辟入里,甚至比我看得还细。”

刘志基写道,郝铭鉴对稿子要求严格,可谓锱铢必较,甚至“吹毛求疵”。他往往要求一些成名的老师将稿子左改右改,甚至直接拿掉。

在黄安靖看来,郝铭鉴对团队要求严格,专业上一丝不苟、不讲情面。他的口头禅是“不断超越自己”,他要求编辑部不断创新,做的内容不能和以前不一样。

早年他招进《咬文嚼字》编辑部的三名年轻编辑,黄安靖在2013年接过他的衣钵,成为《咬文嚼字》主编;王敏如今是《咬文嚼字》公司总经理,也是上海出版物编校质量检测中心的领导;杨林成则是《语言文字周报》的执行主编。

“这是他的天性,因为他把这当做自己生命的一部分。”黄安靖说,自己如何理解编辑这个职位,如何做事,都是郝铭鉴言传身教。“他塑造了我的职业观念,是我编辑生涯的引路人。”

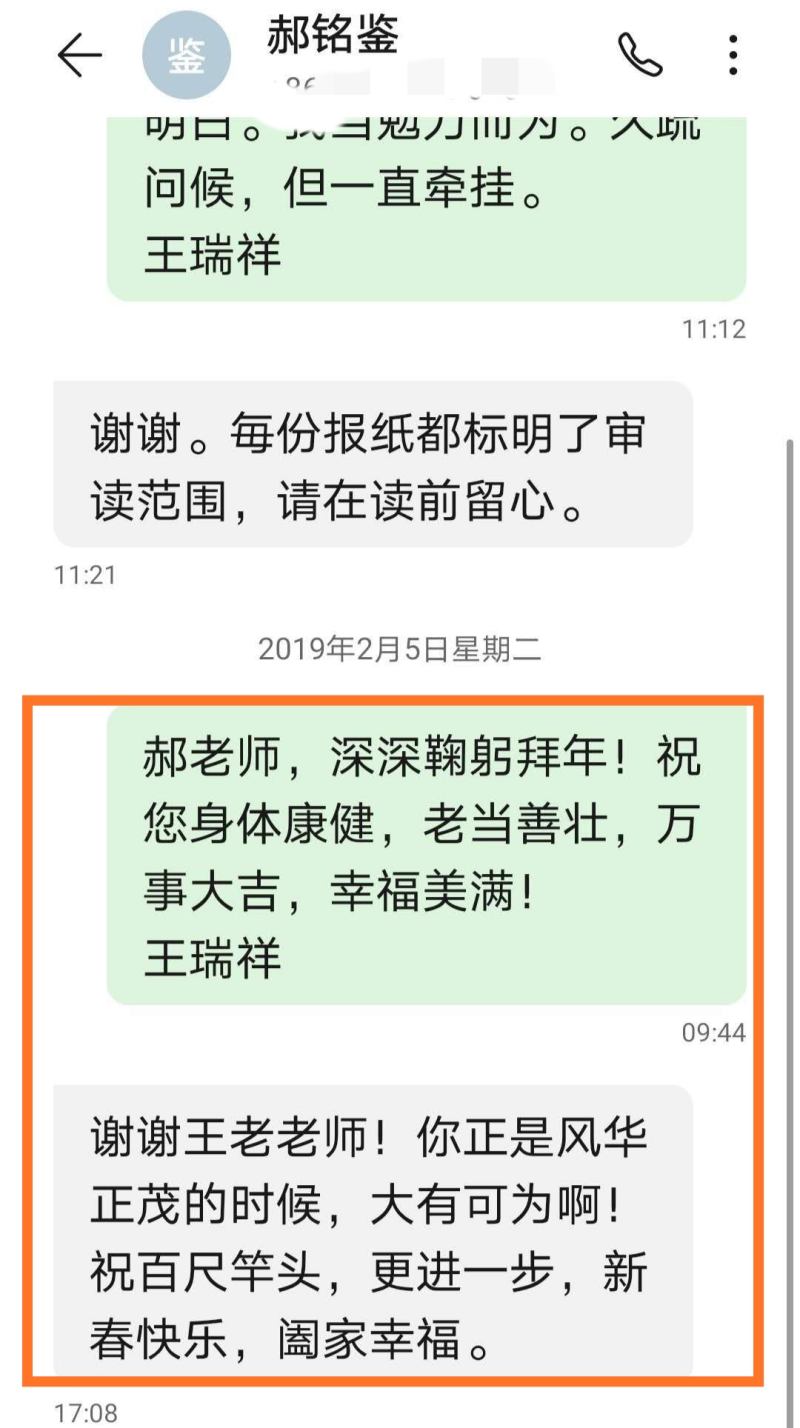

2019年春节期间,郝铭鉴勉励王瑞祥,“正是风华正茂的时候,大有可为。”受访者供图

“啄木鸟”

“这八年中,我们没有偷懒过一天,没有敷衍过一次,视刊物如生命,视读者为至友,在语文规范的长途中,留下一串浅浅的足迹。”王敏记得,《咬文嚼字》创刊八周年之际,郝铭鉴在合订本上写下这段感言。

在何伟渔、王瑞祥等人看来,这正是郝铭鉴最突出的业绩——办了《咬文嚼字》,维护汉语言文字的规范性和纯洁性。

也因此,不少人把他比作语林“啄木鸟”。

疾病来得有些突然。2018年5月,郝铭鉴确诊肾癌,已至晚期,当年6月动了手术。

黄安靖等人隔段时间便去看他,一开始他“精神状态很好”,身体显得健朗。每次去,郝铭鉴都很高兴,要坐起来和他们聊《咬文嚼字》的事。没想到病情后来迅速恶化。

黄安靖后来从家属处得知,因为想给编辑团队“留下好印象”,郝铭鉴有时候“硬撑着”。所以每次编辑们去看他时,他都做好准备,不轻易显现出病态。

去年9月,何伟渔也随编辑们看望郝铭鉴。当时郝铭鉴气色不好,以往铿锵有力的声音变得轻细。但故人重逢,聊得最多的还是《咬文嚼字》,“他很关心这本杂志。”

生病之后的郝铭鉴并未停止创作。

他在自己的微信公众号“郝铭鉴语文学堂”陆续发布文章,至2018年9月才停更。他也在微博发文,辨析字词,咀嚼文义。

何伟渔记得,病中的郝铭鉴还出席了一个讲座,“一讲就是3小时,最后人都受不了,我们都劝他别讲。”2018年年底,《咬文嚼字》编辑部讨论“年度十大流行语”,他也要来参加。

王瑞祥备觉遗憾。因为工作繁忙,他并不知道郝铭鉴患病。2019年春节,他给郝铭鉴发去短信祝福,郝铭鉴短信勉励他:“王老师正是风华正茂的时候,大有可为”。

“现在我才意识到,那时候他疾病缠身,勉励我其实是有深意。”王瑞祥说,无缘最后一面,让他觉得十分遗憾。

2019年,郝铭鉴在《咬文嚼字》上开辟的小专栏,解答读者提问,名为《百问百答》,原计划出100期。专栏只更新至第6期。

4月2日,76岁的郝铭鉴病逝。

微博上,他这样介绍自己:“一个编龄不短、编书不多的老出版人。一个热爱教师工作、缺乏教学实践的大学兼职教授。一个热心语文规范、未经严格训练的编外语文工作者。”

新京报记者 潘闻博

编辑 康佳

校对 卢茜