2020年的疫情,恐怕创造了一个个“史上最难电影节”。自电影诞生以来,电影院从未关闭如此长的时间。不过,今年8月份顺利举办的第十届北京国际电影节和第14届FIRST青年电影展,承担了某种让大家重回电影节生态的意义。

这一点从北影节的火爆程度可见一斑,开票仅10分钟,72%的票已经售罄,8月29日落幕时,最终市场成交额达330.89亿元。而以发掘新锐力量见长的FIRST青年电影展,8月推选出了有创意的低成本电影《情诗》。此前,导演忻钰坤(代表作《心迷宫》)、文牧野(代表作《我不是药神》)、张大磊(代表作《八月》)等都从FIRST青年电影展中走出。

在重回影院的“后疫情”时代,我们尤其渴望好电影的涌现。中国的电影节,要如何走出一条不同于欧美电影节的道路?一部脱颖而出的好电影背后,有多少被电影展淘汰的烂片?而烂片背后,又隐藏着青年导演怎样的创作共性?本期反向流行主播董牧孜、余雅琴邀请FIRST青年电影展策展人王一舒、段炼,从掌握生杀大权的选片人视角,回顾过去几年来中国青年电影的创作风气。

本期主播阵容

本期嘉宾阵容

为了方便大家收听长节目,反向流行已经在书评周刊的微信小程序,以及网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓fm等多个音频平台上线,在以上平台搜索“反向流行”也可以听啦!

青年导演的“烂片”,烂得越来越“小镇青年”?

董牧孜:大多数人往往是以观众身份去看电影节。作为FIRST青年电影展策展人,你们要做哪些准备工作?主导影展影片生杀大权的各位怎样筛选影片?

王一舒:选片环节是最核心的工作内容。从最早的评委选择开始,影展想要传达的价值导向和内容气质就被决定了。在竞赛体系中,选片工作主要由评审完成,我们会共同讨论,在价值取向上达成默契。

在电影节期间,最基础的环节是放映电影和组织评审活动。除了既定的节目单,更多是串联映后生发出的随机内容。决定电影节整体调性的是大家的讨论和交流,我们需要即时即刻地参与。

董牧孜:今年有没有特殊性?

余雅琴:今年我也参与了选片,我的感受是整个过程都比较痛苦。因为疫情,很多影片没有做完。初选的100部影片里,好的电影非常少,不过我也很有收获。虽然大家都在唱衰这个行业,但还是有那么多烂片被制造出来,这就说明这个行业没有那么缺钱,还是可以运转下去的。它对我来说是一个反向的安慰。如果这样的电影都有机会,那么一个真的有想法、有才华并且愿意去坚持的导演,应该不会被埋没。

段炼 :疫情影响很大,我们确实看到很多没做完的片子,有些甚至没有正式地开始后期工作。疫情可能会带来减产,但更重要的是年轻作者的创作都在进入相对意义上的套路,有一些不自觉的自我审查。我们开玩笑说,今年甚至连床戏都很少见到。在这个环境下,大家的创作的欲望、热情和能量都在衰退。我觉得这不只是FIRST青年电影展面临的困境,电影行业内外的内容创作者似乎都有这个问题。

雅琴刚才谈到烂片,初选的工作就是从烂片里头拣出来还有价值的东西。而且从某种意义上来说,烂片并不是一文不值。首先从文献的角度来讲,样本量足够大,比如看100部烂片,我们就能知道这个国家的年轻人在想什么,或者说,他们呈现出什么样的思想状态。我们的工作就是天天跟片子打交道。硬盘里存着20部很棒的电影,但没有时间看,我要去跟它们(烂片)做斗争。

在这个过程中,我们会去判断现在或不久的将来创作领域生态发生的变化。在这种烂里能看到趋同的东西,比如说烂得越来越工业化,烂得越来越“小镇青年”;而那些不太一样的东西,可能就是我们这群人在那两三个月里要憋出来的工作。

2020FIRST青年电影展电影市场公开周。

“找爸爸”的故事,成了青年导演的主流套路?

董牧孜:你刚刚讲“烂得越来越‘小镇青年’”,咱们能不能聊聊这种“烂”的意涵?比如在文学创作上,改革开放以来小镇青年主题的作品往往有较为固定的结构,透过成长小说的模式,讲述主人公如何走出家乡,跟外部世界打交道,透过自己的创伤经验来处理一些现实主义关怀的问题。这些套路中体现出当下的文化症候或者这一代人的某种情感结构。

这类主题是伴随着所有的现代化和城市化出现的,巴尔扎克等19世纪的作家已经在处理。“好”与“烂”只在于创作者处理的纵深程度不同。今天的年轻人可能更热衷于一些个人化的表达。不知道这些青年电影的“烂”,体现出哪些内涵和结构?这几年的青年电影是不是也有一些美学上的共性?

王一舒:我觉得可能要分开来讲。对一个普通观众来说,你看到的其实是我们初选筛完的最后十部,或者那些足够幸运,上了院线或网络平台的片子。我们每年征集的影片,往往相对个性化,个人主导的因素更强。我们今年选编结束时写的初审工作札记,也提到今年无论是美学、主题,还是叙事方式都相对匮乏。很多剧本中大家一high,剧情就是去KTV聚会。

我们还尝试做了一个不是特别严谨的调查,统计了报名材料中剧情简介和导演阐述的高频词汇。剧情简介词频最高的是父亲,其次是家庭。母子、父子、亲情和亲子关系是一条非常重要的线。导演阐述社会现实,也是非常固定的叙事套路。短片的样本量会更大,套路更明显。无数的片子都在讲同一个故事:“找爸爸”。尽管它们可能套用了不同的表达,比如少数民族地区去中原地区找爸爸,从深圳去香港找爸爸,从农村去城市找爸爸,但不变的是“寻父”的故事内核。

2020年第14届FIRST青年电影展创投会数据。

创作者都有想要去表达的命题和话题,但是大家能调用的生活经验和真实感受很局限。“小镇青年”的话题,本质上是个体面对比自己大得多世界的洪流时所产生的慌张感和无措感。其实这是每个人都切肤体会的真实经历,也因此大家都在表达这个东西。可一旦离开这个题材,去处理一些更宏大、更聚焦他人和更普世的情感时,大家好像就没有足够的生活存量。国际电影节中有些影片已经不重视文本了,转而走向了对技术手段和视听层面的探索。中国电影节依然在发掘故事和情感,但是在手段和体验上都比较单薄。

余雅琴:我觉得很多人可能更注重故事的探索,是因为他们一开始确实也没钱,但之后可能会想做出更多尝试。这种尝试也未必会成功,比如毕赣的第二部作品感觉就想尝试更多的技术可能性,但也有很多人不买账。当然,毕赣在青年导演里是比较优秀的,还有更多我们不知道的、处在成长期的导演,他们还在打算做自己的第一部片子。每年那些创投区的电影,他们的故事的确有很同质化的东西。但我会更愿意相信这不仅仅是一个抄一个,而是可能这就是我们生活的现实。

董牧孜:一舒刚刚说到“弑父”和“找爸爸”的叙事,早些年,《爸爸去哪儿》这样的综艺节目,以及《老炮》《山河故人》等电影作品中已经频繁透过这一母题来去处理个体遭遇城市化、现代化后无法厘清的困惑。出现同质感的原因,往往是作品内涵没有真正地触碰到所处环境的复杂性,而仅仅停留在个人情感和个人境遇的模式化表达。

当下中国还处在相对高速的发展阶段,大家的现实主义情结会因为当下的历史阶段而得到加强。或许这么说不够准确,但如果处于社会变动较小的后工业时代,或许有更多青年创作会产生迷醉形式艺术探索的倾向。刚刚你们也提到毕赣,像他这样的青年导演,在你们的观影谱系代表了怎么样的一种倾向?你们是怎么去理解今天有代表性的青年电影人和他们在艺术审美趣味上的倾向?

段炼:我们可以从电影本身,辩证地看待或分析为什么会有这种创作倾向。比如毕赣,云贵那样的地方到底赋予了创作者怎样表达倾向,以及加工和处理故乡的方式?我们可以通过长时间以来的大量样本,去辨识一方水土赋予人的创作性格和创作倾向,从影片中风格化的处理和城市景观的拍摄中看到不同的特征,它们像动态的地图。到了云贵,就很容易拍阴雨、回魂和幽灵。这可能跟阿比察邦那几年的影响有关,跟云贵比较独特的地理特征有关,也和小山小水气候里头孕育出来的人性格有关系。

当这种风格第一次出现的时候,我们会觉得很新奇。但如果每年都能看到大量的类同的处理,它就变成了某种范式。这种趋同性和套路,和大众意义上的类型化不同,而可能是在一个更内部的范畴里出现的创作倾向。你刚才谈到贾樟柯,我们也发现中原那一带的作者的创作有某种程度上的相似性。他们经常探讨身份认同,讲高速城市化进程中年轻人寻找自我的故事。

但是反过来一想,其实我们谈论的都是很大的创作母题,放在几个世纪前也是老生常谈的东西,关键是用什么样的语法和方式去处理。报名我们影展的很多年轻导演,在创作上还没有能做到特别通透。他们处理相似的甚至相同的母题都存在共同的问题,而且可能还不一定能意识到自己受谁的影响,或者说在借用、挪用谁的经验。但其实这就是雅琴刚才所说的,现实被记载在创作里,也体现在生活里。

“藏地新浪潮”“东北文艺复兴”……为什么我们热衷以地域“命名”创作?

董牧孜:刚才我们说到地域性与创作上美学倾向的关联,你们怎么看待这几年媒体给青年电影贴的地域相关的标签,比如“藏地新浪潮”、“内蒙古新浪潮”,还有文学领域的“东北文艺复兴”。同一标签下做作品真存在共同的地域性精神或美学内核吗?电影的地域性是一个新现象,还是一直就有?我们该怎么去理解这样一个“命名”的时代?

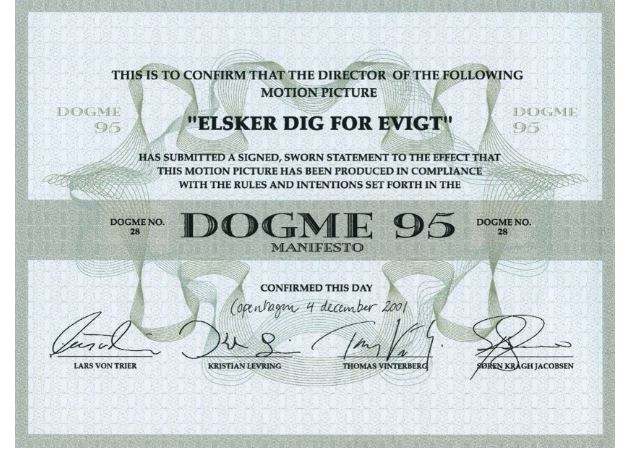

段炼:现在的“命名”不是自发的。不像“道格玛95”电影运动,有人揭竿而起,说我们按照这个标准来拍片,然后所有参与运动的人去实践。现在也不会有类似居伊·德波的情景主义运动。所谓“藏地新浪潮”“杭州文艺复兴”和“东北文艺复兴运动”实际上只是媒体为贩售内容用来讲故事的材料,以及一种归纳、总结特性的切入点。这些标签本身既没有现实意义,也没有学术层面值得严肃探讨的意义。

道格玛95证书,该项目是1995年由丹麦导演拉斯·冯·提尔和汤玛斯·凡提柏格首先发起的一项运动,图片来自于维基百科。

假如“藏地新浪潮”能持续十年,所有藏族导演都很强调讲述人处在藏汉文化环境中的纠葛,那就可能真的会超越区域的创作风格,形成一种文体。但现实中符合这些派生的文化概念的情况很少,即便有,持续时间也很短。

余雅琴:中国电影一直以来都在有意识地拍摄地方性。在“十七年”期间,国家推动各地建立电影制片厂并拍摄反映本土故事的电影,共同构建出具有民族特色的社会主义电影。那时候新疆有天山电影制片厂,内蒙古有内蒙古电影制片厂,广东有珠江电影制片厂。后来的“第五代”、“第六代”导演也会在地域特色上再去做文章,比如张艺谋、陈凯歌在西安电影制片厂支持下拍摄的作品就被人冠以中国“西部电影”这样一个可供想象的概念,那时候就已经有了地域意识。“第六代”之后,“南方”也慢慢地出现在电影里,章明的《巫山云雨》是其中比较早的一部。

《巫山云雨》海报。

董牧孜:某种意义上,今天电影的“地域性”是在一拨青年导演浮出水面之后,才被媒体观察和总结到的。今天青年导演身上的地域性和之前的导演有什么区别?

余雅琴:如果非要讲为什么会有地域性的“新浪潮”,我觉得最核心的原因是技术的下沉。当技术手段变得更加便宜,影像不再是某些机构的特权,就会有更多的人可以用更便宜、更轻便的机器去讲述自己所在的地方的故事。过去很长一段时间里,拍电影必须要得到授权,必须要用电影机。而这不是一个普通人可以得到的。

段炼:技术使得影像领域越来越平权。2000年以后,中国电影迈入所谓的准商业化或者准工业化时代,创作者的主体意识、外部的环境、融资渠道都有明显变化。2008年到2012年被称为“独立电影的辉煌时代”,但这里的独立电影不是非常严谨的一个概念。

王一舒:另外几个原因还包括,城市文化的发展,大家可以更便捷地获取基础工业水平的拍摄条件,院线等主流观看市场给青年导演及小成本内容让渡出了一部分观看和发行空间。而在过去,大制片厂生产出来的几部作品占据了整个全国市场。

文艺片、女性片……青年电影展在鼓励怎样的电影?

余雅琴:今年的FIRST青年电影展中,《情诗》获得大奖,这个结果得到了大部分人的认可。FIRST电影展已经好几年没有出现这么低成本的大奖电影。最后的榜单一方面奖励了像《情诗》这类成本极低、富有创意的作品;另外一方面又肯定了工业化类型片。FIRST青年电影展一直以来的策展思路是什么,你们在鼓励什么样的青年电影?

2020FIRST青年电影展最佳剧情长片《情诗》海报。

段炼:我们不拒绝工业化,也不迎合它。大家可能会觉得整个世界范围内的电影节对类型片和商业电影越来越友好。实际上就像刚才聊的“新浪潮”标签,这种影片分类是为了便于我们谈论的工具。我们在评审过程中是不分文艺片和商业片的,只看电影“好看不好看”,打引号的“好看不好看”。

电影节这事儿,一定程度上是靠天吃饭,跟农民伯伯一样,也有所谓的大小年之分。今年因为疫情和外部环境紧缩,创作样态突然变得萎缩和低迷,片单和入围结果跟往年也略有不同。之前入围的影片中,起码有两三部总体完成度比较高。但是今年的影片会为完成作品而有意识地放弃一些东西,短板明显。《情诗》用2.5个镜头把两个人放在一个封闭空间内,现实生活和虚构、戏里和戏外、纪录片和剧情片的边界都很模糊的故事。在FIRST青年电影展中,这种在语言上有深远探索意义的影片更容易受到青睐。

余雅琴:这两年FIRST青年电影展在女性议题上给出了更多的空间,女性的评委和女性创作者都更多了。国际电影节也有类似的趋势,可以聊一聊电影节的性别意识吗?

王一舒 :国际电影节行业推行的“50/50 by 2020”运动希望实现电影节领域从业人口性别比的平均。但是对我们来说,女性议题在公共领域还没有充分地展开,也尚未建立基础共识。对一个更多元标准的综合电影节来说,这个问题需要被关注,但是要以正确的方式被开启。

哥德堡电影节的50/50 by 2020愿景平等倡议,图片来自于哥德堡电影节。

随着公共讨论的深入,媒体对女性议题关注度上升,从业人员性别比例有了改变,也给影片带来了更先进和更敏锐的性别意识。电影节需要呼应这些改变,因此参展的女性电影、女性导演和女性评委的数量增多。我也一直想尝试去做一个女性电影策展单元,但没有做起来。因为如果只聚焦容量有限的“大女主”或“女性复仇”主题,会很难展开讨论。同时我们能借用的经验大部分来自国外,挪到国内后,文化和社会现实差别很大,会水土不服。电影节关注一个社会议题,不是单纯地放映相关影片,也要通过对话等形式向外延展。

董牧孜:基于你这两年的观察,女性创作者的比例是否有增加?青年电影往往聚焦哪些性别议题?

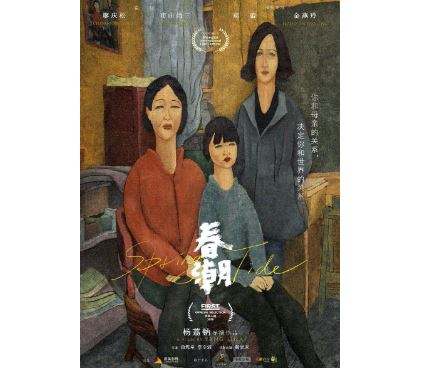

王一舒:每年我们会对所有报名的影片做大概的数据分析。报名阶段的性别比其实是比较稳定的,最近三至五年一直是8:2。入围阶段的女性导演比例在上升。上升是从动画、短片单元开始的,在这些单元甚至某些年份整体盘面的性别比例会接近1:1。比如去年的《春潮》,大家很自然地就会给它贴上女性主义的标签,或用女性主义的视角去进入和解读。在更大的样本里,也能看到社会主流议题对创作的影响。今年400多部片子里面有很多都在关注出生性别比、校园性侵和儿童权益等笼统的性别议题。这些影片不一定聚焦于非常具象的议题,但明显受到相关社会新闻的影响。不过最后能不能出现像《嘉年华》、《熔炉》等能够反向改变社会生活、影响个人思考方式的影片,可能还要打一个问号。

电影《春潮》海报。

中国的电影节,应该有自己的玩法

董牧孜:你们有没有把FIRST青年电影展和海外的青年影展做横向的对比?

王一舒:中国电影节的整个模式都是从国外学习过来的,人家已经有了五六十年的经验,而我们只有十几、二十几年的经验。国内最早的几个官办电影节只有20年左右的历史,但是他们之前并没有像今天一样,深入到行业各端。直到最近几年,电影节才在整个行业中发挥连接作用。我们还需要时间和记忆的沉淀,不是有了更好的技术、团队或者更多的钱就能一蹴而就。

发展要学习和借鉴国外经验,也要认识到行业环境和创作生态的不同。欧洲电影节有细分电影市场的基础,整体依托好莱坞或艺术电影发行模式。如果只是把国外电影节简单翻译式地本土化,不能有效打通产业环境、创作者、媒体和影评等环节,那么这种模式就会失效。在本土化的过程中,我们要寻找中国特色的方式,也许我们能在十年、二十年,甚至五十年后创造出中国的电影节文化模式。

董牧孜:你刚刚提到的“中国特色”,也就是我们自己的发力点,可能会落在什么地方?跟电影工业比较成熟的国家相比,我们会有接轨或者追赶的心态吗?

王一舒:国外对新导演的评选可能比我们要早很多,而且由于好莱坞工业贯穿下来的高度发达的制片体系,他们在中小成本的发行、宣传、制作和细分观看市场都非常成熟。即使我们的青年导演的作品可以非常幸运地进入院线和网络平台,即便网络平台提供了很多原来无法想象的空间,但跟国外比,国内的情况依然是数量很大的从业者在抢很小的观看空间。我们很少有针对青年导演和中低成本的制片和发行体系。他们需要挤到头部,需要去院线厮杀,才能获得足够的资金去进行下一步的创作。这样上映的成本非常高,前期宣发的沉没成本就已经大大超过片子的成本,直接限制了电影行业的发展。

比如,圣丹斯独立电影节就是在非常直接和粗暴地为电影行业制造新鲜血液。很多第一部片子投资在一千万以下的电影人,去了圣丹斯,拿到了苹果、亚马逊、HULU、迪士尼级别的offer,下一步就是去指导漫威新片。这背后是强大的工业制片体系的支持。导演只需要提供才华,剩下的事情都有更大的系统负责运转。有了更大的发行和观看空间之后,才会更大地创造看见。

中国是一个很大的观看市场,很多内容没有被打开,虽然有了艺术院线、点映的渠道,但我们并没有建立起真正意义上的艺术院线机制,没有经历过欧洲地区曾有过的家庭DVD、home entertainment发行时代。像我们这种非好莱坞式、没有完全打开的的电影市场,在世界上很罕见的。如果说要追求获得和老牌国际电影节同样的话语权,涉及到的力量就超过了整个电影行业。这不是一个电影节努力就可以努力做到的。

就单个电影节而言,虽然我们面对的市场模式和创作样态不同,但还是可以学习和借鉴国外比较成熟的电影节的系统运营和方法论。核心是要理解每个举措背后的原因。为什么这个电影节要设置新单元,它为什么会有这么大的竞赛规模?单纯的模仿和照搬国外的电影节一定会遭遇水土不服,所以要考虑适配的环境,创造新的规则和新的玩法。这也是一个建立新连结、发生新关系的好机会。

段炼:电影节是跟行业是相辅相成的,不同国情和行业会有不同本土特色的影展。大家唱衰也好、追捧也罢,都不要紧,关键是进入到公共视野。电影节本来应该就是公共的,用电影作品打开接口从而生发出公共讨论。任何一个影展应该塑造的是媒体、片方、流量主和广告主共同参与的多边关系。我们要做的是提供一个机会,让很多人能参与进来,形成多边当中的每一边。

我们没必要回答想要成为什么,但我们很清楚我们不想要成为什么。我们不想做一个像戛纳一样的电影节。我们也不想做那些在它们的时代完成了它们的使命后,就从历史舞台退出的民间影展。我希望FIRST青年电影展能变得更公共更持久,变成大家的日常生活当中的组成部分,而不是在一个飞地、一年一度举办的活动。电影节到最后其实做的是文化的传播和分享。在这个传播和分享的过程中,我们做的事情不是转发点赞,我们做的事情是整理、编辑和修订的工作。

如果这个时代需要我们做这个事情,我们就要完成这个历史使命。如果突然有一天有人告诉我们说:“电影玩完了,因为电影院不在了,现在是游戏的天下。”我觉得我会欣然接受。2008年到2012年是电影发展的过渡期,也是从这个时间节点开始,这个行业、这个国家和这个工业很需要新导演,所以FIRST青年电影展才会出现,才会被重视。大家都是应运而生的。因此,拒绝和拥抱浪潮都一样,车轮就这么开过去的,试图阻挡没有任何意义,他还是会把你碾过去的。

董牧孜:最后一个问题,这次疫情有没有改变你们之前做影展的想法?

段炼:我觉得没有必要拿疫情去渲染整个行业都很悲壮情绪,但我们也没办法对正在经历的事情视而不见。这也是像我们这种可能还有比较大的自主的空间的影展应该做的事情:不粉饰太平,不应用一套完全与民间脱离的话术和语言体系。

作者 | 董牧孜 周洁

音频剪辑 | 王静

编辑 | 小洁 木子 罗东

校对 | 陈荻雁