原作者 | [美]韩瑞

摘编 | 刘亚光

第一次鸦片战争期间,著名画家林华与美国传教士伯驾(Peter Parker)之间有着密切的往来。林华绘制了大量严重病患的身体肖像,通过伯驾,这些绘画传播到美国和欧洲。二人开创了一种呈现疾病以及中国身份的独特模式,而这一模式也为之后中国的医学摄影所继承。早期的中国医学摄影不仅承担着向西方人传播有关中国疾病知识的任务,同时也能帮助中国的医生学习西方的医疗技艺。一方面,有关中国人身体的印象开始更为广泛和深入地在西方建立。另一方面,伴随着西方各类医疗知识一同进入中国的还有全新的对身体的“观看”模式。其中尤为典型的是西方解剖学观看病人身体的模式,这种观看模式与传统中医迥异,韩瑞发现,西方解剖学强调一种对身体的透视,希望建立清晰而准确的身体图景,而中医更多则是用图像来反映身体的“映射”,并不完全追求精确,更强调用图像说明身体各部分功能运作的原理。这一差异显著体现在各类图像中,也切实影响着时人的观念。

韩瑞选取了鲁迅的例子生动地说明了这种影响。鲁迅作为“中国的良心”的形象深入人心,这在相当大的程度上与他写作的冷峻风格有关,而在韩瑞看来,这种风格的一个突出体现正是鲁迅对“解剖”隐喻的偏爱:他常常站在一个超然的立场,对社会或是自我进行批判性的“剖析”——甚至直至今日,“解剖”仍然是我们形容文学的“反思性”时常常使用到的隐喻。鲁迅在课堂上看到围观中国人被处刑场景的人们麻木而冷漠,于是愤而弃医从文。这段经历堪称脍炙人口,使得读者们时常会寻找他的文学与医学知识之间的关联。而通过本书的介绍,我们会看到鲁迅对“解剖”隐喻的偏爱,背后也蕴涵着一种观看方式和身体认知模式的变革,而这种变革与经由各类图像的流通而得以传播的西方解剖学知识息息相关。

《图像的来世:关于“病夫”刻板印象的中西传译》,[美]韩瑞著,栾志超译,生活·读书·新知三联书店,2020年8月。

重塑对身体的“观看”:与中医观念迥异的西式解剖学

栗山茂久在他开创性的研究著作《身体的语言:古希腊医学和中医之比较》中指出:“今天我们只要谈到医学上的人体,我们几乎就会条件反射性地联想到肌肉、神经、血管,以及解剖者刀下所揭示并在解剖图鉴里所列出的其他器官……不过,就历史上而言,解剖学是个异端。世界上几个主要的医学传统,如埃及、印 度,以及中国,在数千年的发展中都不曾特别重视尸体的检验。而在这一点上,就连一般认为是西方医学源头的希波克拉底文集,对解剖也没有表现出太大的兴趣。”

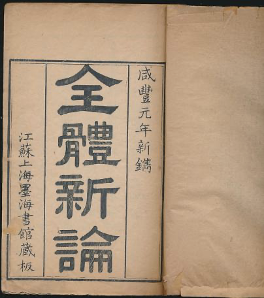

自 19 世纪中期开始,由西方医学传教士引介到中国的基于解剖术的解剖学,不仅仅其内容,亦包括其形式,都对身体及自我在清朝末期及之后的再观念化造成了深刻的影响。直至 19 世纪后半期,西式解剖学才被更为系统性地引入到中国——不只是通过西方解剖学著作的日文译本,还通过合信(《全体新论》,1851)、德贞(《全体通考》,北京:同文馆,大约出版于 1886 年)等等其他人用中文写就的原著。除了其他的所谓缺失——如无法做手术,无法快速引进接种术,“神经麻木”,不觉得“肿瘤尴尬”——这一次,西方医学传教士开始通过修辞术及其他方式来建构另外一种中国传统当中的“缺失”:缺少进行验尸的意愿或“能力”,因为在传教士看来可说是迷信的文化禁止这样的做法。事实上,从 19 世纪中期开始,传教士的日志和报告就不只是满篇都在讲述他们所遇到的奇怪病症,还满纸辛酸地讲述中国人是多么迷信和固执,拒绝任何形式的解剖(这自然也就阻碍了用西方医学 - 精神实践来教化中国人这一首要目标的实现),还有少量算不上合格的报告讲述了如何给愿意学习的医学生“慌手慌脚”地展示偷来的尸体或偷偷摸摸地解剖尸体。

正如《全体新论》所呈现的,西式解剖学被引介至中国还有一个重要的面向,那就是表达方式和语言的转变也引起了对观看新的重视。合信的书不仅仅让我们看到,身体的语言与概念化发生了巨大转变,还开创了新的再现和描述身体的方式,诞生了新式图像与文本的新式关系。这些都基于眼睛具体可以看见什么和看不见什么的特定观念之上,并引导眼睛以一种不同于传统中国的方式来观看。总的来说,传统中国医学在再现身体时,强调的是“原理”:《黄帝内经》和其他著名中医文本中因经常被引用而广为人知的图像多是身体的映射,而非身体的图像(或者说至少成了一种极为不同的“身体”的图像),目的是为了说明相对的位置,大概的尺寸和范围,而非记录某一器官或身体结构的精确样貌,或者说是为了给病理解剖学提供一个可比对的健康标准。

《人体图》 ,选自《黄帝内经》。图源:《图像的来世:关于“病夫”刻板印象的中西传译》。

对于中国传统的医学绘图而言,精确地记录眼睛所看到的,或精确地记录器官与身体各部分的原理关系及其在一整套体系中的运作,这二者相较而言,前者并不及后者重要。而且,在我们看来,西方解剖学著作对平面、表皮、皮肤的描绘或许是毋庸置疑的,但这些在中国医学中却并非多么重要的内容。中国医学不存在西方意义的皮肤,也没有图形类的工具强化体 内、体外的区分。在讨论中国艺术对身体的再现时,海约翰(John Hay)的观点也与解剖学的图像有些关系:“不只是天象,各种各样的现象都被视作‘气’的聚集和形态,而非由固定平面和边缘构成的几何形体……表皮并非几何形固体的表面,不可穿透,而是完全可触的界面。通过这个界面,内部的结构性要素可以同外部环境产生互动。因此,不只是身体的器官,身体本身就是这种现象。” 中医对身体的再现极为抽象,就像是身体的路径图,完全通过视觉和观念层面的隐喻来表达。举例来说,著名的道家解剖学就认为,身体是一个小宇宙,内含天地万象;另有一家学说认为,身体器官的运作等同于国家的运作。

《全体新论》对身体的再现不同于中式再现,这本书通过解剖术的实践,在一个新的层面上强调了亲身实践和视觉信息的重要性。正如合信和陈修堂在书中所写的:“脏腑居内,目所难见,故西国业医之院,每领死人,剖胸刳腹,搜脏渝肠,细小考究,详载于书,比中土耳闻臆断者,实不相侔。” 《全体新论》以这样的方式绘制身体的图像,由此来呈现我们可以将身体揭示到何种程度和层面——这在中国医学看来是匪夷所思的。

我们可以通过对比两张图像来了解这种差异。其中一张是一本中国著作当中的图,另外一张是《全体新论》当中的图。乍看之下,这两张图或许极为相似:两张图都呈现了人体的腹部,呈现的都是解剖学/医学的构造,都有解说性的文字。然而,中国著作中的这张图没有出现皮肤或任何闭合性的边界。相反,这张图南北向垂直于一个平面之上,宽度一致的粗重木刻线条不仅仅勾勒出“五脏”最外层的边界所在,还用线区隔出对称的叶、瓣,构成身体的内部图景(因此也没有任何纵深感)。一条朝上的静脉表明,在这个图像的可见范围之外,身体仍然是延续的,还包括其他的器官。“胃”“心”“大肠”这几个标注沿着垂直方向写在各个部位的边缘线内,笔迹厚重,字体相对较大,分别在每个部位占据了一大块区域。这表明,就表达而言,这些标注性的词和它们所占据的那块图像一样重要,甚或更加重要。这张图是很多中国解剖学图像中的典型,更多是“图示性”的, 而非“再现性”的。

《剖腹见脏图》,选自《全体新论》。

然而,《全体新论》中的图像则意图描绘一种更为本质的人体形式。事实上,这张图不遗余力地想要增强这种本质性的感觉。为了达成这一目的,这张图最显而易见的手法便是再现了皮肤的层次:在合信的这张图中,内部的器官是通过皮肤的层次构造出来的,沿着中轴一层层剥离,并以同样的顺序在书中依次出现。为了不让读者觉得困惑,这张以局部代替整体的手绘图还在四角分别明确标注了“肚皮”和“展出肚皮”,字号不大,而且写在最边缘处。这张图还通过其他的手法彰显了身体这个部分的纵深感:临近各个器官的边缘处,粗糙的阴影就会加深,与此同时,边缘附近粗重的区隔线则营造出光影的对比,甚至,在皮肤的开合处,还通过给外边缘加上额外的线条以形成层次感。相反,器官内部的标注则毫不起眼,有的标注顺着图像线条的方向倾斜,总之是作为图像内容的补充。这些手法整体上是为了揭示内部和层次,构造出体内与体外的概念,并将观众的视线引向体内。从图像的角度而言,这些手法反映出,西方解剖学通过不断地接近(或者试图去接近)目所可见,而将理论的重点放在可见的领域。图注的说明性证实了其对“见”的强调。

《腹部》 ,选自《黄帝内经》。

综上所述,合信挪用熟知的词汇来表达新的概念,向中国引介有关身体的宗教和其他意识形态说法,采用新的再现手段— 所有这些无不表现出一种对中国解剖学图像极端的、几乎可以说 是暴力的再塑形,由此也是对自我和人体之象征意味的再塑形。中国传统将某种隐喻的手段置于对身体的图像再现之上,而合信的解剖学毫不掩饰地强加了一种特权,强调视觉比观念更为重要,身体的“真实”比原理的真实更为重要。《全体新论》之所以彻底地渗透进了鸦片战争之后的半个世纪,是因为它不仅仅采用了一种新的方式来呈现身体的构造和运作,还将观看和再现身体的全新方式叠置在了一起。

鲁迅作品中的“解剖”隐喻:西式解剖学如何影响时人?

鲁迅在当时的背景下,被视作一位接受了医学训练,推动民族主义和科学进步的中国人,他在实践和认识论的双重层面上全身心地接受了有争议的新式解剖学知识。有史料充分证明,1904—1906 年间在仙台大学学习医学期间,鲁迅就已经学习了解剖学——远早于中国的同人,也远早于解剖术在中国获得合法地位之时。他在著名的自传性小文《藤野先生》中记录了这段时期的生活。他在仙台大学修习了三门解剖学的课程(骨学、实用解剖学、局部解剖学),而且有机会在人体上进行解剖。这些人体有各个年龄段的,有男有女,腐烂程度也各不相同,鲁迅得以亲眼看到人体的运作是如何进行的。

在 1922 年的文集《呐喊》的序言中,鲁迅回忆了他在江南的早期学习经历,这位中国最著名的作家甚至还提到了合信《全体新论》一书:“终于到N(南京)去进了K学堂(江南水师学堂)了,在这学堂里,我才知道世上还有所谓格致,算学,地理,历史,绘图和体操。生理学并不教,但我们却看到些木版的《全体新论》和《化学卫生论》之类了。” 鲁迅还大力批判了中国人的迷信信仰,并为中国人被置于种族等级体系中的“野蛮人”之列而深感忧虑。

更重要的是,正如刘禾所提出的重要观点,解剖术作为一种理念,对写作过程中的人物塑造本身极为重要,特别是它在象征层面非常有效,能将“内心世界客观化”。这不仅仅表现在鲁迅的著作中,也表现在五四时期其他作家的作品当中。刘禾写道:

“中国文学与欧洲大陆及日本小说杂交的首要成果之一便是讲述行为带来的内心世界客观化。还有什么比曾经流行一时的解剖更能说明问题呢?以解剖人体服务于科学研究的手术刀,在鲁迅及其影响下的作家群中,转化成了对写作功能的一个再恰当不过的比喻。郁达夫曾列举许多欧洲自传体写作实例论证道,第一人称叙述最适宜于完成“剖析自我”的任务。科学解剖的借喻形象地道出了叙述内转对开掘人类深层心理的有益贡献。”

《呐喊》,鲁迅著,译林出版社,2013年11月。

在这里,将解剖术看作一种隐喻的观念,反映出这一时期的文学具有倾向于剖析自我心理的特点。而且,我们也可以在鲁迅的其他作品中看到他对“解剖”隐喻的偏爱,这甚至可以说是他叙事风格的一大特色。1926 年,有言论批评了鲁迅作品中对他者的文学性描绘。鲁迅对此发表的回应可以说是极具特色的宣言:“我的确时时解剖别人,然而更多的是更无情地解剖自己。” 而且,正如高旭东所说的,在鲁迅的一些作品中,我们或许能看到“一种解剖式的冷静”。这无疑提供了一种有益的方式,供我们解读鲁迅文中那些复杂的虚构叙述者(就比如《祝福》和《在酒楼上》中的叙述者——在这两篇小说中,叙述者的罪恶感反映了作者自己的内心矛盾),以诊断的方式去理解叙述者与其他人物及事件之间的关系。刘禾论述说,“新文学”—肩负重任,“解剖”(鲁迅最为青睐的动词)一国的病弱心灵以拯救其躯体……医学及解剖术语充斥在有关现代文学 的讨论中,将文学和医学并举,医学的治疗力量被转移于文学,而且基于心物对立,文学的地位被抬高在医学之上。

然而,解剖术的术语不只是被借用过来打比方的词汇,还是鲁迅及其他作家新的描绘性语言。他们在他们的实验当中将文学现实主义移植到胡志德(Theodore Huters)所说的中国现代文学“坚硬如石的土壤当中去”——用解剖术的术语来描绘人体。在五四时期的作家们提倡现实主义实验的时候,他们也就不得不承担起一个责任,即描述一个哪怕是色情摄影在此前都从未呈现过的、真实的、更为“肉体的”身体;一个旧有的、更能唤起感情的(而非描述性的)、固定程式化的语言及表达无力再呈现的身体。对这些作家中的很多人来说,鲁迅是个例外,因为他较为特殊,接受过医学、解剖学和科学的教育及训练—他们都是从科学和医学中习得了观念和实践的词汇,完成了这一转变。鲁迅亲自实践所掌握的人体知识,他所接受的医学训练,以及他对中西解剖学传统的了解,让他掌握了专门的术语,借以探索其他的文学表达方式,包括在文本内部质疑现实主义写作方式本身。

通过鲁迅散文诗集《野草》当中的一些篇章,我们就可以清楚地看到这些亲自实践所掌握的解剖知识如何启发了鲁迅,使得他开创出文学表达的方式。这些散文诗写于 1924 至1926 年。其时,解剖术在中国仍多被限制。这些散文诗的表达方式极大地 参照了西式解剖学的观念及技术语汇。在这些散文诗中,对身体的描写因一双受过训练的、有真正临床医学经验的解剖式眼睛得以实现,绝无丝毫旧文学中连篇累牍的隐喻或表达程式—偶有 出现,或许也是隐晦的讽刺,以将其毫无意义的空洞暴露出来。

举例来说,《复仇》这篇散文诗书写了鲁迅文中经常出现的主题:残暴的场景及麻木的围观者。在开篇处,鲁迅再明确不过地对人体做了一番解剖学的描述:

“人的皮肤之厚,大概不到半分,鲜红的热血,就循着那后面,在比密密层层地爬在墙壁上的槐蚕更其密的血管里奔流,散出温热。于是各以这温热互相蛊惑,煽动,牵引,拼命地希求偎倚,接吻,拥抱,以得生命的沉酣的大欢喜。

但倘若用一柄尖锐的利刃,只一击,穿透这桃红色的,菲薄的皮肤,将见那鲜红的热血激箭似的以所有温热直接灌 溉杀戮者;其次,则给以冰冷的呼吸,示以淡白的嘴唇,使 之人性茫然,得到生命的飞扬的极致的大欢喜;而其自身, 则永远沉浸于生命的飞扬的极致的大欢喜中。”

这段文字的形式是与内容相辅相成的:形式与其所架构起来的思想一样极端。在这段文字中,我们在传统诗歌中能够读到的模棱两可的隐喻指涉变成了具体的、解剖学式的精确描绘。在以前的文字中,皮肤或许是抽象的,仅会以“凝脂”或白玉这样的方式而存在。然而在这里,皮肤有了其自身本质性的存在:皮肤的“后面”有血管,利刃能够“穿透”皮肤;皮肤成为可量化的,纤薄且脆弱(“不到半分”“只一击”)。同样地,皮肤下面血管的构造—我们不可能在旧文学的开篇读到这样的内容—并未被比作某种脆弱的自然现象,而是被比作密密麻麻的虫堆(“密密层层地爬在墙壁上的槐蚕”),毫无诗意可言。甚至,这首散文诗认为皮肤是有限的平面。这一点事实上也区别于之前的艺术与文学对皮肤的理解,即皮肤具有可渗透性和整体性。《全体新论》将向外敞开的腹部皮肤绘制为一个真实的框架结构,内脏器官居于其中。与此遥相呼应,《复仇》中的皮肤既是对体内与体外这种观念的介绍, 也是对这一观念的界定。正是这一脆弱但却重要的界面将深处“鲜红的热血”与表皮“冰冷的呼吸”区隔了开来。

合信,陈修堂合撰《全体新论》。

我们可以认为,以解剖术为基础的解剖学在中国的引入不仅带来了实际层面的影响,也带来了重要的象征层面的影响。合信及其他医学传教士将解剖术引介到中国,这代表着观念上的巨大断裂,既是与中国有关身体的传统认知断裂,也是与观看这一身体的方式断裂:在中国传统解剖学图像中指涉人体器官或病灶相对位置的图形或图像,转变成了解剖的实践和对图像记录的迷恋,遵循观察的原则而非功能运作的原理。在对人体的观看及想象方面,我们也可称其为对“知识和社会实践的大规模重组”(借用乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)的术语)也并不为过。对鲁迅来说,这一重组尤其会通过一种新的、从根本上来说诊断式的、实验性的文学现实主义得以反映和塑造。而对中国现代早期的其他作家、艺术家和科学家来说,这一重组所带来的影响仍有待商榷。

原作者 | [美] 韩瑞

摘编 | 刘亚光

编辑 | 王青

校对 | 王心