近日,国家医保局起草了“十四五”全民医疗保障规划提纲,“多层次医疗保障体系建设”“完善医疗保险筹资机制”为七个专题中的两个重点。作为医保支出的一大组成,仿制药自然关乎着我们每个人的基本生活。

仿制药是在品牌药专利之后,合法仿制出的廉价版本。其广泛应用被称作是“21世纪公共卫生领域最伟大的进步。”它不仅维存了数以百万计的生命,也为各国的医疗保障体系极大地减轻负担。然而,就是这样一项公共事业的背后,却藏污纳垢,形成了实际上的灰色产业带。凯瑟琳·埃班以十年时间深入挖掘了美国仿制药市场的内幕。

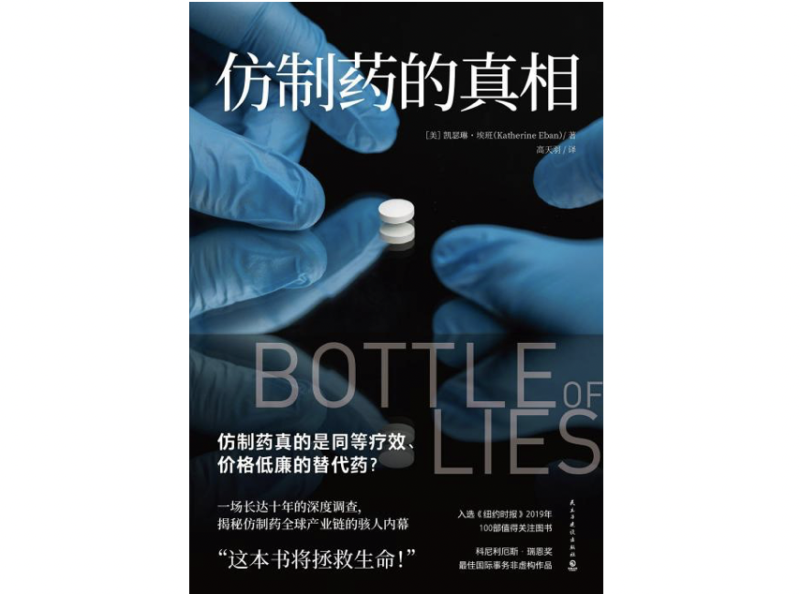

《仿制药的真相》,[美]凯瑟琳·埃班著,高天羽译,博集天卷|民主与建设出版社2020年10月版

原作者|凯瑟琳·埃班

摘编|贺璐

怀疑的开始

30年来,乔·格莱登和特里·格莱登始终和患者是同一立场。这对夫妇一个是药理学家,一个是医学人类学家。他们在多家报纸上连载一个专栏,还在国家公共广播电台主持节目《人民药房》。多年来,格莱登夫妇致力于给患者鼓劲,并引导他们寻找疗法,心里一直怀着一个基本的信念:美国药监局是一家胜任其工作的监管机构,它的说法是可以采信的。

即使在20世纪80年代末仿制药曝出丑闻的那些黑暗日子里,格莱登夫妇仍表示相信美国药监局的“详尽审查”没有发现会危害消费者的问题,也仍然是仿制药的坚定支持者。“我们那时候坚信,它们和品牌药是相同的,如果市场上有仿制药,那么傻子才会为品牌药花钱。”乔回忆说。

人们常误用治疗多动症的利他林当作“聪明药”

然而10年之后,夫妇俩在律师办公室偶然听到一件事情后,第一次认真怀疑起美国药监局的审查到底有多详尽。在那里,一名员工跟他们说起自己患注意缺陷障碍的幼子:“他每次服用利他林(Ritalin)后去上学就表现很好。”但如果他服用的是仿制药,老师们就会反映他在同样长的一时间内不能集中注意力。90年代末,格莱登夫妇开始收到读者和广播听众的来信,讲述他们使用各种仿制药的糟糕经历。一名患者在改用仿制的左旋甲状腺素(Synthroid)后出现了焦虑和失眠的症状:“我出的汗比平时多,心脏也仿佛要从胸口跳出来似的。”另一名偏头痛患者服用Fioricet的仿制版后变得狂躁:“我变得极其兴奋,说出来你都不信,半夜3点我还在写信发传真。”

格莱登夫妇将这些案例写进1998年的报纸专栏,并提出“在批准仿制药后,美国药监局对它们的监管如何”的问题。2002年,乔·格莱登联络美国药监局,并找到了仿制药办公室主任加里·比勒(Gary Buehler),由此开始了一段长达数年充满焦虑的沟通。

没过多久,《人民药房》的网站就成了患者交流病情的地方,他们都在与可怕的症状做斗争,而那些症状都是改用仿制药后出现的。患者写来邮件,急切地询问答案。乔·格莱登再将反映上来的问题转发给美国药监局的比勒。2007年至2009年间,他共转发了对至少20种药物的投诉信,他相信那些身居高位的官员应该想知道患者经历了什么。

生物等效性危机

2008年1月,乔·格莱登给罗伯特·坦普尔(Robert Temple)——美国药监局药物评估和研究中心的临床科学副主任写了一封电子邮件。他转发了针对抗癫痫药大仑丁(Dilantin)仿制版的一封投诉信:“服用300毫克剂量的大仑丁多年之后,我想节约成本,改服仿制药。接着我就发作了好几次癫痫。”他还写道:“此事令人极为担心,相信你会像我们一样严肃对待。”

格莱登详细查看了美国药监局的生物等效性标准以及企业必须提交的数据之后,发现仿制药的等效性比一般认为的要低得多。美国药监局的统计学公式将生物等效性定义为一个范围:仿制药在血液中的浓度,不能低于品牌药的80%,或高于它的125%,使用90%置信区间。也就是说,要在标签上注明仿制药和品牌药等效,两者之间可以有上下45%的差异。如果患者从一种仿制药换到另外一种,可能今天的这种还是最低浓度,明天的那种就变成最高浓度了。美国药监局还允许药企使用名为“辅料”的各种额外成分,这些辅料的品质可能较差。这些差异都可能影响一种药物的生物利用度,也就是会被血液吸收的含量。

还有一个问题使格莱登格外留意。仿制药公司是以生物等效性曲线的形式提交患者验血结果的。这种曲线的纵轴为“血药峰浓度”,表示药物在血液中的最高浓度;横轴为“达峰时间”,表示达到最高浓度的时间。这样绘出的曲线形如一个颠倒的U。美国药监局正是依据曲线上的最高点,即药物的峰值浓度,来评估其血液吸收率的。然而药物的峰值浓度,即血液吸收最多药物的那一个点,只代表一个时间点的数值。美国药监局却用这个数值来代替药物的总体吸收率。只要仿制药在浓度上达到过和品牌药相近的峰值,美国药监局就认为两者是生物等效的,即使在两条曲线中,达到那个峰值的时间完全不同。

兰伯西实验室有限公司一度是印度最大的制药公司,它曾仿制了全球制药业老大辉瑞公司最畅销的专利产品、每年销售额达130亿美元的“立普妥”。

格莱登意识到,两条不同的曲线代表人体两种完全不同的体验。对于缓释药物,那条测量达峰时间的横轴至关重要,而美国药监局1992年制定其生物等效性标准时,缓释药物还没有被广泛应用。在那之后,这个标准也没有得到实质性的更新。格莱登在给一名记者的邮件中写道:“仿制药的达峰时间可能各不相同,但他们根本不在乎。”他说这一点“在我们看来是相当反常的”。虽然美国药监局宣称不会批准释放速率有“重大临床差异”的仿制药,但它并没有公布药企提交的数据,因此外界不可能知道差异到底有多显著。

不过使格莱登敲响警钟的却是另一种不相干的药物。Wellbutrin XL是葛兰素史克出售的一种很受欢迎的抗抑郁药。这种药有缓释配方,几个小时内能持续在血液中释放药性,所以不像从前那样,需要每天服药几次。Wellbutrin XL的专利2006年12月过期之后,以色列制药公司梯瓦开始向市场推出第一个仿制版,并委托益邦制药生产。梯瓦给这种仿制药起的商标名是“Budeprion XL”,其有效成分是安非他酮(bupropion)。《人民药房》几乎很快就被令人不安的电子邮件淹没了,患者抱怨服药后头痛、恶心、晕眩、易怒,并出现睡眠和焦虑问题。有人说他们的仿制药片散发臭味。许多人服药后动辄哭泣。有人产生了自杀倾向。还有人有颤抖甚至癫痫症状。一名患者写道:“有时我抖得厉害,没法喝杯子里的水,或者吃饭时嘴对不准餐叉上的食物!”几乎所有患者都说,他们的抑郁症又回来了。

美国药监局所谓检查便是“什么也没发生”

格莱登将海量留言报告给了美国药监局的罗伯特·坦普尔,他没有回应。不过与此同时,美国药监局也一直在搜集患者投诉。2007年1月到6月,美国药监局收到了超过85份Budeprion XL的不良反应报告,但官员们对多数报告不屑一顾,认为这些反应可能是因为患者身心失调,也可能是药片的形状和颜色改变所致。

格莱登已经厌烦等待美国药监局的检测结果了。他向几名专家咨询那些患者报告的症状可能是由什么造成的。他甚至还向几家独立实验室求助。陶德·库珀曼(Tod Cooperman)是纽约州怀特普莱恩斯市消费者实验室的总裁,他很快就加入了格莱登的事业。消费者实验室对照葛兰素史克的Wellbutrin XL,检测了梯瓦公司的300毫克剂量的Budeprion XL。检测结果揭示了可能造成患者痛苦的源头:在服药后的头两个小时内,这种仿制药向患者体内突然释放的有效成分是品牌药的四倍。格莱登把这比作狂灌酒精的后果:“在两三个小时内小口喝下一杯葡萄酒,你不会感到醉意。但如果是在15分钟内一气喝完,那你就喝得太多太快了。”

格莱登夫妇认为,这种“剂量突释”可以解释许多患者为什么会出现服药过量的症状,比如头痛和焦虑,之后又为什么表现出戒断症状,比如再度抑郁或起了自杀念头。梯瓦断然否认了消费者实验室的报告,称这家独立实验室的检测方法是“不恰当的”。美国药监局没有表态。

Wellbutrin XL

2007年12月,格莱登和美国药监局的坦普尔双双受邀到洛杉矶的一个电台节目上去做演讲,讨论美国药监局对仿制药的审批要求。节目中,主持人就消费者实验室发现的Wellbutrin XL品牌版和仿制版之间的区别询问了坦普尔。终于,坦普尔承认了仿制药和品牌药释放有效成分时的速度差异。“总的来说,是的,仿制药释放成分要稍早一些。这可以说是它的优势。”他还补充道,在治疗抑郁症方面,提早释放“不太可能”造成任何实际的区别。听到坦普尔居然把提早释放说成优势,格莱登吃惊不已。他在节目结束后致信陶德·库珀曼说:“我不禁怀疑美国药监局是活在某个爱丽丝的奇异世界里,那里上下颠倒,快速释放300毫克安非他酮也是一件好事。”

坦普尔后来对一名记者说:“那些担忧的人这么激动,多是因为几例孤立的报告。你再去查看生物等效性研究结果,就会明白这没有什么好担忧的。”

格莱登继续发送大量消息追问美国药监局,有时候每天发送。正如他在写给一名同事的邮件中所说:“对付美国药监局时,我们使用了各种手段:软磨硬泡,死缠烂打,哭啼抱怨,真是丑态百出。”

2008年3月,格莱登憋不住火了。自美国药监局承诺会调查梯瓦的药物以来,已经过去将近一年。但似乎什么也没有发生。这件事吞噬了他大量的时间,他本来已经不想再管。然而患者的投诉信仍在源源不断地涌入:有的住院了,有的做了侵入性检查,有的因为抑郁丢了工作和房子。就像一位患者写的那样:“为了找回原来的自己,我要走完面前很长的一段路,但其实我再也回不去了。因为服用仿制药毁灭了我人生中一切重要的东西。”

2008年4月16日,此时距格莱登首次提醒美国药监局患者服药后的不良反应已经过去一年多了,美国药监局终于发布了一份报告,报告中要消费者放心,说批准300毫克剂量的Budeprion XL是正确的。虽然它在溶解方面与品牌药有“小小的不同”,但是美国药监局表示,梯瓦的这种仿制药符合美国药监局的各项标准,因此与Wellbutrin XL“在治疗上等效”。报告最后总结说,引起患者症状的可能是抑郁症“反复发作的特性”,而非药物失效。

读着这份报告,格莱登觉得骇然。美国药监局没有像其2007年对他许诺的那样,在实验室中检测样品,而只是复查了梯瓦公司在2003年随申请文件提交的生物等效性数据。更糟的是,美国药监局复查的数据是150毫克剂量的,而非300毫克剂量的。一般来说,仿制药的生产商只会检测最高剂量,即所谓的“参比制剂”。美国药监局假定较小的剂量在药力上也成比例降低,且在人体内发挥着和高剂量相似的功效。但是就Budeprion XL而言,较高的300毫克剂量却从未经过检测,美国药监局解释说,这是因为他们怕给志愿者带来“癫痫的风险”。这使格莱登感到震惊:在没有任何数据的情况下,美国药监局怎么确定300毫克剂量的产品与品牌药生物等效呢?但美国药监局又确实批准了这种剂量供数百万人使用,根据的仅仅是对较小剂量产品的检测数据。

但真正使格莱登震惊的是,美国药监局在报告中公布的150毫克剂量仿制药与品牌药的检测结果。它们被画成两条曲线,反映了试验对象的验血结果。那是两条迥然不同的曲线。只要看上一眼,格莱登就明白它们不可能对患者产生相同的疗效。品牌药的曲线缓慢上升,在大约五个半小时后达到峰值浓度。而仿制药的曲线急剧上升,只用两个小时左右就达到了峰值。两者的差别“如此明显”,他说,“任何一个小学生”都看得出来。

兰伯西后为太阳制药收购。

对于这种仿制药,美国药监局既没有现成的数据,在撰写报告时也没有开展检测,他们只凭较小剂量的检测结果就推测它与品牌药效力相同,然而明眼人都能看出二者的差异——如果美国药监局只凭这一点证据就得出“相同”的结论,那说明事情比格莱登怀疑的还要糟糕。他回忆说:“我们当时心想:‘天!这绝对是个大问题!’这是使整座纸牌屋倒塌的那张纸牌。在某些方面,它改变了一切。我从来没想到他们的审批过程竟是这样草率。”

这时,格莱登已经通过电子邮件和克利夫兰诊所的哈利·利弗成了伙伴和知己,两个人都在顶着医学和政治成见逆流而上。他们问出的也是相似的问题。在两人之间牵线的是克利夫兰诊所的心血管内科主任斯蒂芬·尼森(Steven Nissen)医生。在写给格莱登的一封充满同情的邮件中,尼森表示美国药监局的阻挠行为“令人震惊”。作为一名知名的患者维权人士,尼森对美国药监局的不作为相当熟悉。他牵头过好几次对于药物安全性的调查,对美国药监局的审核过程提出了质疑。他对格莱登写道:“不要指望美国药监局会采取任何行动。面对这类事件,他们的一贯套路就是否认,因为一旦承认问题,他们的形象就毁了。”

一名美国药监局前高官联系上格莱登。他以匿名为条件,向格莱登提供了指引和情报。格莱登将这名线人称为“内部人士”。格莱登写信给库珀曼说:“他大致上认同我们的立场,说问题确实存在,我们的调查方向也是正确的,他还叫我们不要放弃,也不要屈服。”2008年7月,格莱登和几名美国药监局官员见了面。他们同意与他合做一项研究,在出现不良反应的患者身上评估Budeprion XL的生物等效性。格莱登认为,美国药监局之所以同意这项研究,是为了“就此让我们永远闭嘴”。六个月过去了,到2009年1月,美国药监局仍未取得任何进展。正如格莱登在写给一名美国药监局官员的邮件中所说:“我常常觉得我们在向一口很深很黑的井中扔石子,无论扔多少枚都始终听不见水声。”

药监局与制药公司的猫鼠游戏

到了2012年12月,美国药监局终于在一份新闻稿中公布了他们的发现,它证实了格莱登夫妇早已知道的事实:300毫克剂量的Budeprion XL与Wellbutrin XL在治疗上并不等效,因为前者没有释放足量的有效成分。美国药监局的报告里说,仿制药“在血液中的吸收速度和程度”都与品牌药不同。消费者实验室的陶德·库珀曼对这个结果感到很高兴,但并不赞赏。他对美联社说:“我们为能参与发现这个问题深感自豪,但不幸的是,美国药监局用了五年时间才将这款产品撤出市场。”这时,美国药监局已经要求另外四家仿制Wellbutrin XL的生产商对各自的300毫克的药片开展生物等效性研究。在这四个仿制药品牌中,沃森实验室生产的一种也没能通过检测,于是公司召回了产品。

格莱登想联系加里·比勒——美国药监局仿制药办公室主任,想问问对方:在他最初报告患者的不良反应之后,美国药监局为什么要等上五年才去检测梯瓦的药物?为什么这种药物没有具体的生物等效性数据就能得到批准?但是他没法再问了,因为2010年10月,在代表患者的原告律师准备起诉梯瓦的大约18个月后,比勒从美国药监局辞职了。他跳槽去了一家公司任职,成为负责全球法规情报和政策的副总裁——那家公司正是梯瓦制药。

梯瓦制药世界上最大的非专利药制药公司。

如果美国药监局打算正面处理生物等效性问题,它只要看看自家的不良反应事件的数据库就行了。这个数据库收集了来自公众的报告,其中满是针对仿制药的投诉:有患者发现自己的药品上布满霉菌,或者散发出强烈的“烂鱼味”“猫尿味”。还有的患者报告自己的药物没有疗效,一个患者写道:“我的药好像完全不起作用。”另一些患者根据美国药监局的指示直接联系了制药公司,但他们把药品寄过去检测之后,就再也没收到回音。还有的报告说药片里混进了异物,从眼睫毛到昆虫,不一而足。

虽然美国药监局承认这类投诉是“指出潜在安全问题的重要信源”,但美国药监局的一名发言人后来又表示,要对投诉信做“仔细检查和解读”。他说投诉的数量会受到许多因素的影响,包括法律诉讼和媒体报道。

2016年1月,在新泽西州芒特劳雷尔,71岁的退休工人卡拉·斯塔弗(Carla Stouffer)正准备吞下每天服用的高血压胶囊——氨氯地平/苯那普利(amlodipine/benazepril),这时她忽然看见有什么东西动了一下。仔细查看,她发现一条蜈蚣似的小虫子,它身体的一半卡在胶囊里扭动着。斯塔弗惊恐地望着虫子努力从外壳中脱身。她之前从来没想过她吃的药是谁生产的。这种药是药方福利管理公司快捷药方开给她的,一次够吃三个月。她打听到此药的生产商是印度公司雷迪博士实验室。她的投诉是当年美国药监局收到的100多万份药物相关投诉中的一份。

和疑心重重的患者一样,格莱登也失去了对美国药监局的信任。他说:“我向来认为美国药监局是一家专业机构,也认为他们的审批过程是严谨细致的,因为大家都这么认为。”但是他了解得越多,对美国药监局的信心就越弱。一天,在一次晚间聚会上,他和一个多喝了几杯的葛兰素史克高管说上了话。那人向他透露,为了降低运营成本,许多药企正在把生产业务转移到国外——这是一个需要他考虑的新问题。他不禁怀疑,美国药监局还在忙着执行几十年前的监管标准,而为美国生产药物的公司已经在全世界和它玩起捉迷藏了。

这彻底颠覆了格莱登的认知。他一直以为获得批准的药物一定符合美国药监局的标准,但是现在看来,那些标准本身也有缺陷。有没有可能,那些折磨美国患者的药物实在太糟,连美国药监局那些有缺陷的标准都无法通过,却还是得到了错误的批准?如果是那样,就意味着无论是美国药监局的标准,还是它的审批过程,都已经破产了。然而就算美国药监局修正了这两个方面,那也对一个更加严重的生产问题无济于事:美国已经不再自己生产药物了。

原作者|凯瑟琳·埃班

摘编|贺璐

编辑|李永博

校对|刘军