撰稿丨吴俊燊

83年前的4月23日,三百多个学生和老师到了云南滇东的重镇曲靖,他们没有继续往前进,而是包了一辆汽车去泡温泉,当时有一个教授还过于害羞,是穿着衣服泡的。

这些人里有三百多个男生,还有十一个老师,其中有五位教授,他们都来自北大、清华、南开。1937年卢沟桥事变之后,北平很快沦陷。于是北大、清华、南开就奉国民政府之命南迁到长沙成立了临时大学,国立长沙临时大学。很快南京上海相继沦陷,开始保卫大武汉,武汉也很危险,长沙更危险,长沙也有很多空袭,所以长沙也不安全。于是他们继续西迁,西迁分三路。最主要的一路是往南,经过衡阳去广州,从香港乘火车入海,走滇越铁路进入云南。

其中还有一小拨是教授,应该是李宗仁,广西省主席的邀请,他们是坐汽车经过桂林,当时本来是要步行的,但是因为被桂林山水的美景所诱惑,所以就放弃了步行,坐汽车去了越南,再转滇越铁路进云南。还有一拨就是湘黔的旅行团,五个教授加上六位教师和助教,加上300个左右的男生步行,从长沙一直穿越湘西和贵州抵达云南。

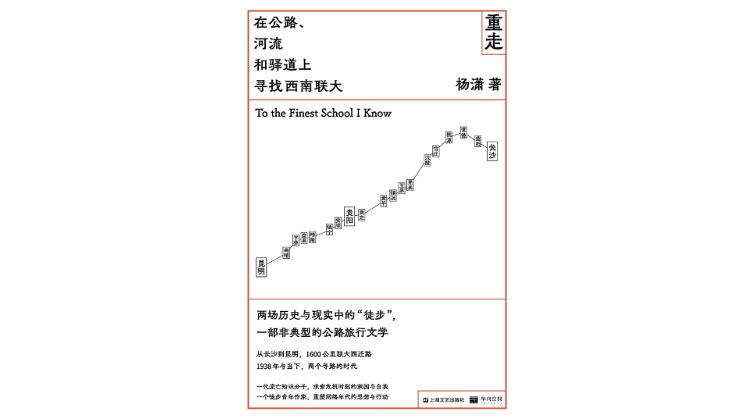

《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》杨潇著,上海文艺出版社2021年5月

这是八十三年前,一群师生南渡西迁的汗漫历程,也是杨潇这本新书《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》的开端。在八十年之后,他选择重走,试图用行动,去处理自己与时代、人生与情感的关系。

用行动来包抄自己,创造自己

在《重走》一书之前,杨潇是被许知远认为“中国这一代最好的记者”。2013年,杨潇前往美国访学,一年后归国,目击了纸媒的断崖时期。传统媒体作为机构正在裂解,裂解过程中很多个人流散出来成为“流亡”的状态,他自己也很长时间有这种感觉。在流亡中要寻找天命也好,还是能够让自己心安的东西也好,要寻找这种东西,这是杨潇在书中要处理的一个关系。

杨潇

还有一个要处理的关系,是和情感的关系。在杨潇看来,创作这个事情最根本的东西是情感,有没有情感动力,读者是能感觉到的。他最早对抗战没有特别的情感,但是因为种种机缘巧合,因为行走,因为阅读,所以慢慢建立起一种很复杂的情感结构。

许知远采访许倬云老先生,聊到抗战的经历,许老先生讲到幼年时期迁西的历程,说到那种人与人之间高贵的感受,包括人和人互助。后来,许倬云先生痛哭流涕,杨潇自己也哭得稀里哗啦。杨潇说,“不知道现在还有多少人能够体会这种情感,但是我自己在当时那种情感结构下是很能够体会在路上迁徙飘零的感觉,后来这个情感也成了我写这个书最重要的一个东西。”

写书之前,杨潇写了十多年特稿。在他看来,即使是耗时最长的特稿,也难以和自己的人生建立联系。但是这一次写作的展开,从2018年4月7号开始,杨潇从老家往长沙出发,试图去理解、探讨并处理写作与自己人生之间的关系。三年之后,旅程结束,他说道:“我不时会想这个问题,我剩下的生命,我今天39岁,我剩下不知道多少年,哪怕是几十年除以三,这个事情得到的数字也很小。我就会意识到,人的有限性,人这一辈子能够做的事情特别特别少。”

在新书发布会的现场,杨潇念了一段书中的原文,他提到,要用行动来包抄自己,来创造自己:

至此,我从长沙出发前的种种好奇都得到解答了吗?我不确定。我沿着这样一条公路踏上全新的土地,遇到了友善的人、警惕的人、热情的人、在桃花源里忧心忡忡的人、等待记者如同等待戈多的人。我生了一场小病,大脚趾疼了若干天,和人吵了两架,被挂了三次电话,在肮脏的棉被下做了一次噩梦。我喝到了无比甘甜的山茶,吃到了大数据不会告诉你的鲜美米粉,还数次被陌生人邀请吃饭。我触摸到了已经在城市里消失的“附近”,或者说,一种亲密的人情社会,但当一场大雨过后县城每个角落都被下水道气味(斯坦贝克曾心系于此)灌满时,我知道自己又该出发了;我亲眼看到了那些“空心化”的乡镇,我遇到了许多老人,他们是那么孤独,你只要一张口,他们就能和你说上半天;我体会到了李继侗当年说的,为什么每年总要过若干天最简单的生活,试试一个人最低生活究竟可以简化到什么限度,因为那会让你知道自己究竟为何所累;我发现了游客永远不会见到的风光,通常是在漫长的乏味的等待之后,我也看到一条条河流被拦腰阻断或者开膛破肚。我见识了官僚体制的刻板,也发现了它的裂缝。我有多为留下的历史痕迹庆幸,就有多为失去的遗憾。我意识到浩劫来临时无人幸免,连最不重要的人和最小的庙宇也不能例外;我想起了一些遥远的往事,我目睹了记忆的变形,也体察到了它的坚韧。我经过了城市与乡村,在其间旅行,与其说是空间不如说是时间的穿越,我品味着时差,也借助它来重建一座座城池。我一路都在阅读、检索、翻找,有的时候我觉得我们的历史没有故事,只有周而复始的重复,有的时候我又被那些短暂却闪光的生命感动得简直要掉下眼泪。我想起易社强告诉我,他是一个“偶然论”者,“当我说起我的偶然论而非必然论时,一个完美的例子就是联大,在1937年,许多事情都是偶然的,并不必然会导向联大在昆明的成立,完全也可能就地解散,就此消失”。的确如此,就在旅行团出发前一个多月,柳无忌不还在担心临时大学可能作鸟兽散吗?但倘若如此,我们要赞美的是偶然性吗?我想不是。接受这偶然性,然后去做事,用行动来包抄自己,创造自己,这是值得我长久咀嚼的收获。与此同时,我也开始重新理解一些更大的东西,譬如“家国”,本来,在很长一段时间里它已经被空泛的口号与潜在的强制消耗得差不多了,但这趟重走,我一步步踏过那些历史现场,慢慢填充起某些空洞的概念,并重新发现了一种“壮阔”,那壮阔是一个一个具体生动的人和他们不受拘束的情感构成的。这里头有真正的爱和自信。和80年前比,物质之进步已不可以道里计,“富强”似乎已在掌中,但精神世界里,我们究竟前进了多少?而重温当年的炮火、激愤与泪水,亦是对我们曾经有过的那些情感结构的检视之旅。抗战期间我们“以感情承受灾难” ,无比脆弱又无比强韧,十年后,二十年后,七十年后,或许八十年后,我们的情感世界仍在重复这样的故事,这究竟是幸运还是不幸,我也没有答案。

人在旅途中,焦灼、不安、渴望都会被放大

许知远在看了这本书的三分之一后,立刻发了一个朋友圈,他用了个很喜欢的英文词——“instant classics”,形容那种即刻的、立刻会被承认的经典。许知远读很多旅行文学,杨潇在他看来是中国这一代最好的记者,“他做的那些人物的访问包括那些报道都是一流的”。他认为,这本书的写作,是对杨潇之前所有训练的一次爆发。“我觉得所有人在等一个时刻,等待一刻爆发出来,你这本书发声了。我读到三分之一的时候,我觉得我非常激动,而且关键题材本身也可以承担起这样一种爆发。可能到后面如果让我们一定提意见的话,越到后面,我很理解他的写作,因为太复杂了,材料太多了,一开始非常迷人的个性化的视角,慢慢被史料给侵蚀了,史料慢慢涌过来把个人的声音开始压。”

许知远

许知远特别喜欢旅行文学中的时空感,它是多时空并制的。他最喜欢的写作,就是用一张无边无际的网,也不知道这个网会把自己带到什么地方去。同时,他喜欢旅行文学中诚实的经验。许知远认为保罗·索鲁做得挺好的,他虽然写的没有那么高级,但是他很诚实。 “因为在旅途中人的感受,因为你处在一个陌生环境,人的那种自我意识变得清晰起来,变得高度清晰起来,你的焦灼、不安、渴望都被放大了,你的欲望都被放大了,你的胆怯,他能够诚实地描绘人的状态。”

好的旅行作家都是记者,而不是学者

北大教授罗新一直关注中文世界的旅行文学,“我过去读国外的旅行文学比较多,一比较,我就觉得中文的旅行写作实在让人遗憾。我读了杨潇这本之后,那种长久的期待终于出现了,这本书达到了我对中文原创旅行文学比较高标准的期待,我可以说我们终于有了这样一个作品,所以我是非常高兴的。”

在中国,旅行写作不被看作是一个独立的门类,直到这几年才有变化,过去是放在散文里面,好像给人感觉它就是游记。其实在近代的欧洲,特别是在英文文学世界里面,旅行写作分量很高,有许多经典作品,足以跟虚构文学作品相提并论,而且从长期阅读来说,甚至不只是在文学意义上,是在很多其他历史学、社会学的意义上,拥有非常宽泛的读者面。

罗新观察到现在出现了一批年轻的写作记者,他们有意识写作旅行作品,通过旅行作品表达自己对于文化、思想关注,对于社会的关怀,甚至以这种方式来参与当代社会的历史进程,这就达到了他理想中好的旅行文学,所达到的高度。

在罗新看来,杨潇的写作既有强烈的个人性,他自己的行走,他自己的思考,他的感受,同时也有很深的历史性,他跟80年前紧密相关。杨潇把80年前邀请到今天,他也自己主动地参与到80年前那些行走当中去,通过各种形式——别人的回忆,过去的档案资料,以及他自己今日见到的这些人对过去的回忆等等。

“我们看到80年不再是一个时间意义上的鸿沟,而成为一个通道,成为一个联系点,成为一个联系的方式,使得80年来历史的变化能够瞬间感觉到,我觉得这个很棒。”

罗新

旅行文学写得好的人都有一个特点,一定在和自己路上见到的人,有许许多多很深入的联系。罗新认为这一点在杨潇的书里做得很好,他跟现在的人一直有很多沟通。罗新接着说:“我就不是,几十年来的学者生涯,已经把我的能力,我即使有这个能力或者有这个天分,从前小时候有这个可能性也给抹掉了,我在外面不会跟人打交道。对于一个写旅行文学的人来说,没有这个能力基本上宣布了你的死刑,没有前途,你做不出来。所以一定得有当过记者什么的,这是特别棒的,你知道怎么跟人说话。我在《从大都到上都》的时候,也写了几段跟人的交往,偷听别人说的话,但是很少,因为我的习惯,我到哪之后就把自己封闭起来,我的耳朵听不见别人说话,我也不知道跟别人怎么来往,这是我的一个缺陷。”

“好的旅行作家没有学者,照说写旅行作品非常重要的是拥有历史知识,拥有历史感。照说历史学家写旅行作品是最有优势的,可是恰恰相反,我们看到有关历史的旅行写作写得最好的没有历史学家,都是记者出身的。这就说明什么?你只知道过去,活着的人你不管,你就找死的人,你能写的好吗?一定写不好。”

时间的纵深感,历史的细节感对于旅行文学而言十分重要。但罗新认为,更重要的是,得和现实有交往,得和现实世界有深刻的联系。这个联系对于一个旅行人来说,无非就是路上撞上了说几句话,后面怎么回事不知道。“瞬间的联系如何挖掘,这是一个能力,这个能力是要有意识的训练才有的,对于纯粹的学者来说,没有这个能力。”

做困难的事情,把真正有价值的东西找到

杨潇在写完以后有很深切的体验——人不存在什么本质,或者说,人的确是流动的,而所谓本质都是行动创造出来的。杨潇记得当时在大理第一次长时间生活,因为游客聚集在洱海边,苍山是不太有人去的地方,他很想搜搜苍山徒步的攻略,“我记得以前找攻略是很容易的事情,但是现在特别难,不是谷歌用不了的问题,搜的话也搜不出来什么东西,永远是那条玉带路,玉带路就是山腰上游客走的路,可是哪怕那是一条游客路线,游客也只涌往两个点,一个是洗马潭,就是4000米索道可以到达终点的地方,还有一个感通寺的附近。”只要离开这两个地方,哪怕是在玉带路溜达,也经常可以走几个小时见不到几个人。他感叹,人的扎堆儿和互联网同质信息的扎堆儿好像是一枚铜币的正反面。

“在搜索的时候,你不知道特定的关键词,你永远不知道苍山徒步更好的路线,比如说苍山的山脊线,你必须得搜苍山纵走,这样才能出来,这就是流量时代的悲哀,有点像冰河期,所有的东西被扫平,在上面都是一些泡沫的东西,那些稀有的植物只能躲在横断山脉这样的地方苟延残喘,你费好大力气才能把这些东西发掘出来。如果说有什么分享的话,不要做舒服的事情,而是努力去找,做困难的事情,把真正有价值的东西找到。因为埋的太深了,比以前深得多。”

撰稿丨吴俊燊

编辑丨张进

校对丨陈荻雁