广告(意识形态)可以兼并任何内容,甚至重新吸收批判。整个广告系统是绝好的修复仓:不管实质内容是什么,它都可以毫发无伤地在广告法规和对其基本功能的批评之间来回反弹,因为它的工作就是将过往含义从结构上挖走。不管你多想讨论广告“中”的内容,你最终会回到讨论能指,也就是讨论广告中符号的结构上,因为符号应该或者说实际指向的东西被完全抹杀,而符号被用来回指广告自身和其售卖的产品。

广告通过交换符号,让被交换的主体相互攀援;但“活跃主体”的参与掩盖了这个过程。把生活中的“真实”领域(自然、历史)当作广告的“内容”来研究之后,我们发现这些领域非但没有在广告“中”表达其原本含义,反而被简单地去除了实质内容和历史背景后再次利用。

产生意义的正是这种关联的结构:元素之间的实际关系可以在不摧毁作为两者联系的基本意义的情况下被调转。

《解码广告》,作者: [英]朱迪斯·威廉森,译者: 马非白,版本:折射集| 南京大学出版社 2021年8月

广告的手段:挪用和挖空“真实”的系统

这同样展现在“聪明人不看电视”的A44中:有联系的是(聪明的)人以及(因此变聪明的)电视——哪怕他们没有在看电视。这些例子证明广告中标明含义的是结构,而非有现实“意义”的事物。通过对事物进行布局,事物自身的意义被转移给别的事物。含义的转换必然代表着物品(或人物)将在这个过程中失去其本身含义。这就是我所说的“将所指变为能指”。

我用下图作为例子说明这种做法,其方法清晰展现了挪用和挖空“真实”系统的一切手段:

我们被告知,所有好顺啤酒(Holsten)的瓶子上都有黑骑士(Black Knight)的图片。而这张广告实际上明确告诉我们这毫无实质意义:“没人确切知道这是谁,但他一直以来就是汉堡好顺酿酒厂的标志。”没人确切知道这是谁——我们完全不知道这个“历史”角色是否存在,尽管实际上他强烈的“历史性”存在预示着啤酒的品质。所以历史被完全神秘化了:我们根本不了解这个“符号”,但我们知道它代表了啤酒,而我们对啤酒的唯一认知来自“寻找标签上的黑骑士”。

行动紧随符号,而历史被暗示为不可知却又“显而易见”的:“剩下的是历史”暗示了这无法付诸文字,但坚定不移的客观存在。所以空洞的符号被用来同时表示历史和啤酒:两者的结合让啤酒成为“老牌啤酒”。明显被排除到历史之外的物质基础被啤酒取代:指称系统或许空洞,但啤酒具有“饱满独特的味道”。历史失去的东西回到了啤酒的味道中。这正体现了指称系统的损失总会由产品来弥补:历史被贬低到“传统”层面上(,也就是说重要的不是“真实”而是“愉悦”(因为这与产品的神秘来源相呼应)——缺乏真实内容不是问题,因为产品移植其上而整个神话得以存续;所以表现啤酒制造的“木刻版画风格”图片的标题是“历史源自酿造”。

历史和啤酒被完全混淆,因为二者是同一虚构结构的主体。一旦历史现实被做成“没有人确切了解”的“符号”和“传统”,它最多只能提供一个“愉悦的解释”(换句话说就是虚构故事),其元素本身就不再具备意义,反而成了游戏筹码似的符号,与包括产品自身虚构故事在内的任何其他系统中的符号相交换。这些符号在广告的元结构(meta-structure)中互相交换。这个过程在我们看到啤酒生产并且读到这是在生产历史时变得最为明显。我们只知道黑骑士是好顺啤酒厂的标志——他没有任何其他含义。广告生产意义的过程标明事物和人物创造的是与他(它)们完全无关的神话结构,所以我们无法获知这些东西在他(它)们本身的体系中意味着什么,因为他(它)们永远指向另一个体系。广告的“历史”画面完全没有告诉我们任何关于阿道夫公爵或者德国的信息,却暗示了一整系列的知识(虽然是不见经传的知识),从而暗示啤酒具有“内涵”。

此类符号并无“错误”——显然意义系统必不可少且无可避免。但符号除了意识形态系统(ideological system)的功能之外,还能剥夺我们的知识并创造关于历史、自然和社会的神秘现象,同时这里还存在将人物作为这个系统中通货的危险。当人类成为符号,他们就不再被当作人。这点显而易见,然而很少有人关注广告中的人物符号是如何被植入“真实生活”的。但在生活的所有领域中,只看到人们“意味着”什么(比如某种威胁或者身份象征)显然是极为危险的。意识形态是社会赋予自身“意义”的系统,而非社会的本质。如果某物的含义能从“意味着”它的内容中抽取出来,那么这几乎必然是危险的信号,因为我们只有在物质环境下才能“识别”任何内容,而将视线从人类或社会现象移到它们所设想的抽象“意义”上,在最坏的情况下会成为人类和社会暴行的借口,而最好的情况是将现实转变为明显的非现实,而这些社会空想和虚构神话真实得让人类无法生存。我们从思维中删除了大量实际生活经验——我们的生活变成了没有经历过的生活:就像没人看的电视。聪明人/现代人/杂志上的人/我们社会中的人做的事连我们所做的一半都不到:他们不流汗,也不工作生产。

我们的生活大半是广告“未经历”的生活,是他们世界图景的反面。所以这种现实反而无意识地升华成为字面上的非现实。例如青少年不可能过上杂志故事和图画中的理想生活,虽然杂志上的生活看上去比现实更为真实——尽管很少有人承认这点。这种“现实”存在的原因是社会理想——尽管只是理想——是可以共享的:这种公共的认知(基于不算太频繁的共同感知)比自我认知更为“客观”。人们的真实经历可能非常相似,但仍然相互孤立,而普遍的经验其实来自媒体和社会影像的冲击。所以渴望参与社会现实其实是一种积极的本能,但这剥夺了我们对社会现实的真正认知。广告不仅挪用了赋予其错误内容的时间和空间的真实领域,还挪用了赋予其错误满足的真实需求与渴望。我们得找准看待自己的视角,而广告使之扭曲;我们想要理解世界的意义,而广告让我们感到我们正在通过理解广告(阐释学)来理解世界。

因此我认为“指称系统”这一概念相当重要,因为意识形态和符号或者指称系统在此合并形成了几乎是柏拉图式的系统,其中一切都意味着其他东西,而非其本质。广告用参照物替代认知和内容的方式是在金馥力娇酒、维珍妮女士香烟以及好顺广告中运用“历史”。但广告同样可以将之运用于社会概念、系统及现象,而社会的实际内容和思想体系对广告极不友好乃至完全异化。但广告越面临敌对,就越能发挥作用,因为它在批评的滋养中变得愈发神奇且不可或缺。只需举一个例子:“女性解放”运动为广告提供了大量实质上加剧性别歧视的材料,使这个领域的沟通变得最为性别化。在一则Censored须后水电视广告中,一个女人下棋赢了男人。但接着他喷上须后水,于是她狂热地爱上了他,以至于她跳起来撞翻了将他一军的棋盘,像野兽一样扑到他身上。

此时,广告没有让我们感到男人不能接受被女人打败是多么缺乏担当,反而让她“酷”、聪明以及明显“解放”的形象来贬低形象本身:因为广告呈现了即便是酷、“主导”、智力与男人匹敌的女人也会在闻到Censored男士古龙水之后变得与被俘获的动物相差无几。显然赢得一个“解放的”女人会比赢得顺从的女人带来更大的成就感。许多广告都秉承着这条路线:“她是自由的,但……”

《欲望都市》剧照。

“镜像”广告:建立我们与图像中的人物连接

广告的能指并不仅仅来自其他系统。广告本身也可以是指称系统,而且广告还会使用其他广告的结构来讲述自己的产品。

下面这张广告展示了它自己:女人在读的《周日画报》同样打开在这张广告的页面上。这种自我参照的作用就在于自相矛盾。让广告成为杂志中的广告有助于打破其所制造的“幻觉”。然而,正是这种自我意识让广告令人信服;它承认自己是广告,从而打消了我们的疑虑,而且当我们放下防备,就更容易相信广告中的“现实”。广告一边看似通过将自身在外界的明显再现来囊括某种外界“现实”(广告被展现为这个现实中的一个元素),另一方面无止境地嵌套自身。广告外部和周围的“现实”——读书的人群、他们的客厅、窗外的“自然”等都一并放在广告中,尽管这些对大广告中的小广告而言都是外部构成,却又显然在大广告之中。

因此自我参照是一种毫无结果的参照:被“挖空”的指称系统是广告本身,从而揭示了其本身缺乏上下文。

广告被放在“平凡”世界中,这个世界乍一看并非广告的世界,因为广告“位处”其中,因此我们会更容易感觉到广告中描述的世界与我们自身的世界相融——因为这同样是个能读到广告的世界。这在很大意义上是最成功的“镜像”类广告。我们看到的是“我们自己”在看广告。但正如我所说,这张广告中的人在看广告中的人在看广告,如此往复,引导我们只能看到它本身,因而成为完全封锁的本体论平台。它看上去将自己“放置”在临近我们的世界中,暗示着我们和图中人的世界相互连续。它保证了不仅广告被封锁在观者所处的真实环境之外,而且我们同样被吸入了这种自我参照的空洞。这是典型的“镜像”手法:我们与图中人物相似又不同。我们看的是同一张报纸;但印在报纸上的不是我们的客厅。

尽管这种设计试图“走出”广告的虚构,然而实际上却是我们反过来被带进广告中,因为广告提供了与我们本身所处位置相似的空间。

想要理解为何如此,我们必须将广告当作指称系统,并且将从其他指称系统结论中形成的理论运用在广告自身的形式上。然而广告的情况显然是不同的,因为广告本身似乎在“东拼西凑”其他错误的社会观念,广告给我们社会带来的错误认识并不单纯,但也不是由上至下对我们进行意识形态层面的洗脑。广告通常被看作谎言和“欺诈”。不管广告对人有何作用,人们都会“清醒地”认为其相当可疑。事实上一些广告实质上已经成了玩笑,它们的表面内容并不需要被严肃对待。“这是一堆谎话”,“只是为了你的钱”——这是(在最近各种电视节目中)人们被问到如何看待广告时通常认为自己会产生的情绪。所以围绕广告的基础理念结构实际上是欺骗和榨取。正如挪用我们在其他指称系统中的认知,这里广告唤醒了我们对其错误性的认知。由此这则广告变得诚信、接地气,而且可知。

但这样做无可避免地正好与“不能相信广告”这一虚构观念相悖。这个观念完全在形式上吸引着我们。它用自我剖析取代了广告的错误社会观念——而这个剖析直接否定了指称结构。这证实了“指称系统”理论,也就是被挖空的真实认知结构成了“意识形态堡垒”的外框。利用我们认为广告不诚实来让特定的广告获得诚实的光环,这极大程度地否认了任何思维系统的实际内容——这是在用指称取代认知。

所以广告可以不费事地将它(作为谎言)的神秘地位纳入自身。广告永远可以通过批判自身作为指称框架的特性来提升而非破坏它们的“真实”立场。就像前文中它们表现“解放的女人”;“即便是她”也会为须后水而疯狂。这比单纯展现须后水效果更好。同理包含对自身批判的广告比其他广告的可信度更高。

然而,一方面广告应对批评的主要做法是将之融合吸收,另一方面广告不诚信的社会形象必然会导致它“所说的内容”不被人接纳——因为在它们作为能指存在时,往往被认为不可信。

广告谬误(“谎言”)使得售卖行为必须具备能指的作用,将注意力从广告的系统中转移开,引向其他虚构系统。我们在广告中看到的影像提供了意义,并将这种意义转移给产品。这就是为什么广告如此难以控制,因为不管它们的文字内容或者“错误声明”产生了多少限制,也不能限制它们的形象和符号。而广告的基础正是这些。所以广告永远可以逃离任何针对其欺骗性或者“资本主义”“性别歧视”危害的指控。这些指控并非无效:只是避开了广告在意识形态中的工作方式。意象交换在任何法律中都不会被禁止,也无法被禁止。这个例子同样关于一则广告使用另一则广告的结构——这里的产品实现了魔幻结构的转换,其次,如同以上论点所指出的,广告中建立的通货是图画而非文字。

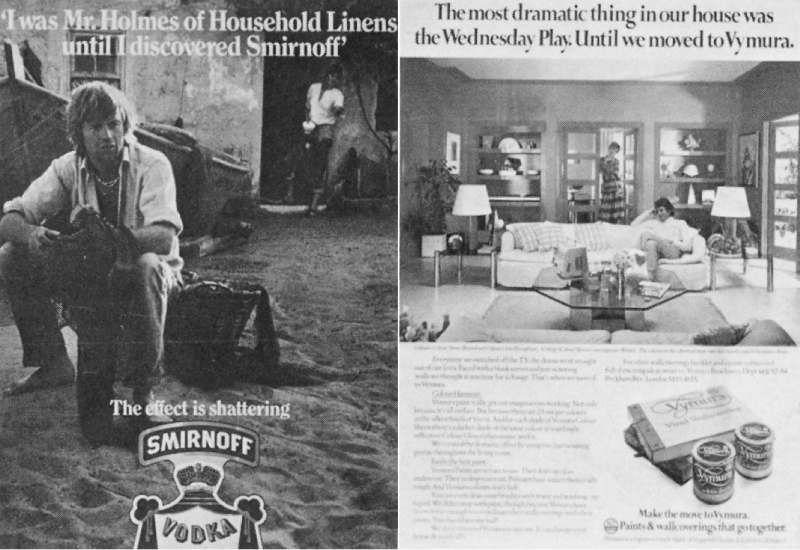

一则广告通过引用另一则众所周知的广告来证实自身。这则广告依靠一个特别的玩笑以暗示它提供了比斯米诺广告更加现实的改造(事实也确实如此——重刷房子比成为渔夫容易得多)。所以,如同伍尔沃斯广告和“X牌”彩色电视广告,结构被“批判地”运用了,填充进了一个违背其原本假设的含义。有趣的地方在于斯米诺概念的极端变化,而广告同样鼓吹并许诺了其产品上的变化。

它们证明意象是广告中至关重要的能指,即使特别的文字暗示被禁用了,意象仍然在发挥作用。同样有趣的是视线对应在这个新系列中做得更为仔细:性感的女人和老板都是侧眼看向我们,仿佛在分享某种隐藏的危险秘密。这个秘密想必是他们用斯米诺买到的形象不言而喻。

换句话说,你显然不会“为了喝它而喝它”:你喝斯米诺是为了成为和广告中能指一样的人,这歪曲了你与广告中人物的镜像。我们,和他们一样,也可以成为成功/时髦的能指;一旦含义可以松脱并且与文本之外的内容发生交换,含义就成了一种击鼓传花式的通货,由此抽象“意义”可以无休无止地从人传到物再从物传到人。这就是为什么只有当含义具有实质背景时才能被人把握住,并且成为认知而非推断的内容。但正是因为广告将“含义”用作通货,将意义用作市场,它才能够永远让两者进行交换,将任何内容排除到背景之外并将之替换,即再现。

广告吸收批评的速度,快得令人忧虑

正是对空洞结构的依赖使意识形态得以存续,而理解这些结构,哪怕是批判地理解,也只会提供一个平台使意识形态看上去本身具备含义的同时却毫无内容,让人容易无止境地分析意识形态结构而忽略其内容的空洞。广告容纳批评的能力暴露了其部分形式策略因而使之显得不像自吹自擂。我们从来不能完全破除意识形态,因为其基本特质之一就是适应性。其韧性和弹性正是来自真实内容的缺失:它的框架可以塞进任何东西,而社会错误观念的结构被不断重复使用。同样,真实事物被重新安排在错误的位置上,而它们的现实属性看似可以合理化这些位置。

广告吸收批评的速度快得令人忧虑,就好像参加了一场赛跑。然而,这种容纳也愈发微妙。这就是为什么结构批评工具只在一定限度内有价值。广告永远让我们思考:“解码广告。如果你的朋友们能从指称对象中看出符号。”最终有价值的不是这种认知本身,而是改变作为其客体的体系的可能性。由于广告的意识形态系统可怕的吸收能力,而由于其内倾性以及上下文的缺乏,且结构分析具有危险性,我们难以对其进行批判,甚至难以与之齐头并进——我将以一个例子作为结尾来最清楚地说明广告到底是什么、为什么广告必须受到批判以及它们的价值观。这是一则广告的广告:这本杂志针对的是广告商,所以将正在发生的事情展现得比给我们看时更加露骨。

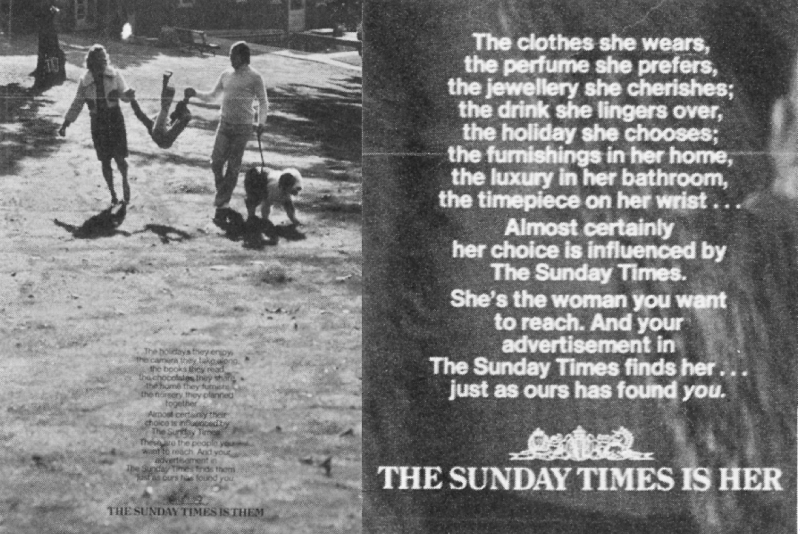

这是一些关于广告的广告。它们广告的是空间,为了做广告而进行广告。它们将广告构建出的形象卖回给广告:允许人生由消费主义提供的必然选择来决定的人现在成为了通货,也就是消费本身的客体——他们成了广告中的产品。他们就是《星期日时报》杂志提供的商品。而价格则是广告所占篇幅。这些广告与所有其他广告完全类似,虽然它们的运作层面有所不同:其他广告让《星期日时报》的读者看到他们可购买的产品;而这些广告将《星期日时报》的读者提供给了广告商,因为这些读者的购买力也是可以买到的。

这确凿表现出我们在广告的符号交换里的位置,而我们并不是作为超然的局外人参与其价值体系;我们同样成了明码标价可供交换的物品——我们购买形象的事实使我们可被销售。当我说我们成为交易的通货,这并非抽象的结论,而是来源于广告买卖本身的特有方式。

这些人被看作广告的作品:“他们所享受的假日,他们随身携带的相机,家里的家具陈设,一起设计的婴儿室……几乎都是受到《星期日时报》影响的选择。”他们被看作整个广告范围内的产品:被谨慎地选出来匹配一个“形象”。在广告中,“真实生活”的元素被转化成赋予它们神秘地位的结构。这里,更进一步,我们让广告商神话成了原始广告中“真正”元素的变形。“他们享受的假期,他们读的书……等等”都是广告的构成;而这张图有意识地将这些紧密结合在一张图中,图中的情侣就是这些事物。然而,这张广告元素的“元结构”图画被从现实中移除出来为广告原本结构提供素材。

当然,最初对“真实生活”的选择取决于普通广告要体现的产品特质,以及它想要表现出的神奇效果。选择重新出现,而新的神奇效果取决于登载这则广告的杂志。所以最终的形象在双重意义上并非现实,广告利用人物成为形象的能指,而这个形象之前指向的就是他们。

但此刻,他们所象征的就是《星期日时报》:他们选择的巧克力可能“表露一些”有关他们的内容,但这里是他们在“表露一些”关于杂志(亦即广告商)的内容。实际上他们完全与购买力联系在了一起(如同《星期日时报》画面中所表现的):“《星期日时报》就是他们。”他们购买《星期日时报》,因此他们成了“周日时光”。同理,“《星期日时报》是她”。这就是一切广告中的基本等式:它构建了两种社会“产物”之间的同一性,这两种产物最初分属于不同的社会/生活秩序,但通过协作构建意义得以交换。人开始被事物所象征和总结——“他们买的巧克力,她戴的手表”等:因此又等同于其他东西——钱(他们的消费力)以及意识形态形象(《星期日时报》)。

产品和钱提供了两者之间的关联:形象可以被买到。这应该说清了现实的物质基础和在社会中被评价与交换的形象之间的结构:形象、“生活方式”、含义可能不是真的,但是购买这些所花的钱是真的,挣钱的人更是真的。只要这些现实的结构存在,调节并掩盖物质交换的形象结构就会存在,同时也说明我们通过它们构建自身。这些人“是”他们消费的总和。我们每天都在根据所有物的意识形态重建自己——我们对自己的定义来自我们与物品和财产的关系,而非人与人之间的关系。

本文经出版方南京大学出版社授权刊发,摘编自《解码广告》第八章《结论》,小标题为编者所加,较原文有少量删节。

原作者| [英]朱迪斯·威廉森

摘编|张婷

编辑|走走

导语校对|柳宝庆