诗人和他的诗,哪个更真实?

如果诗人指的是作为经验主体的人身,显然他的诗更真实,因为人身每时每刻都在变化,直到某天死去消失,而只要语言存在,他的诗就会永生。

作为读者,每一次阅读,都是在唤醒那首诗,进入诗的审美空间,甚至让我们的心灵栖居其中。

本期我们读几首《南乡子》,每首都是一幅天然画图。荔枝、桄榔、芭蕉、大象,这些南国景物,异域风情,以竹枝之体、妍雅之笔出之,尤为引人入胜。

《南乡子》

(五代)欧阳炯

嫩草如烟,石榴花发海南天。

日暮江亭春影渌,鸳鸯浴,

水远山长看不足。

南乡子,唐教坊曲名,后用作词牌名,单调(即不分上下片),有二十七字体、二十八字体和三十字体。欧阳炯的《南乡子》,皆为二十八字体。我们读一遍词,首先会注意到韵脚的转换,前两句用平韵,后三句用仄韵。平仄韵的转换,产生出分片或分段的感觉,即在一首词的大时空中,切分出小时空,更直观地说,就是以换韵来移景。字明句净,正如南国的春天,这首小令无需解读,我们只需跟随文字去观看,去流连忘返。暂且不管“海南”是哪里,总之在遥远迷人的南方。假如我们自己去那样的地方,应该会看到不同的景物,即使如镜头般将风景尽收眼底,若叫我们各写一首诗,相信每个人所说的也将不一样。词中没有人物,纯是风景,但我们知道,诗人就是看风景的人,而我们读诗并想象,也是跟随他的视角包括词语的感觉。嫩草,石榴花,江亭,春影,鸳鸯,山水,诗人把这些事物一一指给我们看,并一一描述,从而创造出一个空间。这个空间既是地理空间,也是事物的隐秘空间,更是诗人存在于那个当下的情感空间。对于读者,这是一个文本空间,一个审美空间。我们进入其中,每个词又会触发个人回忆和想象,如此,这个文本空间便在阅读中,幻化成无数不同的审美空间。这是阅读的神秘,也是万物的神秘。

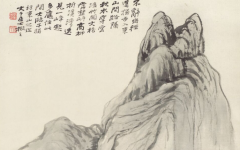

石涛《江南春霭图》

《南乡子》

(五代)欧阳炯

画舸停桡,槿花篱外竹横桥。

水上游人沙上女,回顾,

笑指芭蕉林里住。

晚唐五代词人欧阳炯,生于益州(今四川成都),工诗文,尤长填词,善吹笛,以八首《南乡子》著称于世。《全唐诗话》评曰:“欧阳炯《南乡子》词最工。”这一首有人物,风光更加旖旎。画舸停桡,不妨想象船上坐的就是诗人。他将船泊在这里,也许是被眼前的风景吸引,“槿花篱外竹横桥”。南方民间多植木槿以为篱笆,枝叶繁茂,开花紫色,或浅或深。槿花篱笆外,横着一道竹桥。“水上游人沙上女”,游人在水,女子在岸,一句诗让他们邂逅相遇。他们也许搭话,也许没有。“回顾”的动作惊心动魄,在古代常常要扰乱人间的节奏。《红楼梦》里那个甄家丫鬟,不就是偶因一回顾,便与贾雨村结了良缘吗?沙上女不仅回顾,且还“笑指芭蕉林里住”,纯真可爱,情态宛然,水上游人怎能不动心?芭蕉林里的屋舍,又该多么温情脉脉。最后这句,好像能看见那女子的面容,能听见她清脆的笑声。

明 陆治《石湖图》(局部)

《南乡子》

(五代)欧阳炯

洞口谁家,木兰船系木兰花。

红袖女郎相引去,游南浦,

笑倚春风相对语。

“木兰船系木兰花”,木兰船,木兰花,系在一起,音韵相叠,读之便觉得幸福。张枣的诗句“天欲落叶,树欲啼乌”,不应该是树欲落叶吗?是,但诗就是要挪动词,创造一种陌生化的美。德语诗人策兰在这方面走得很远,貌似风马牛不相及的词,被他放在一起如同创世,或者通过重新安排词语的秩序,他发明出自己独特的诗歌语言。例如:“秋天从我们手中吃它的叶子”,“你的阴影在灌木丛中将你蜕下”,“那是春天,树木飞向它们的鸟”。读这样的诗句,不用急着问是什么意思,句子本身的美就令人感动不已。回到这首词。“红袖女郎”,江乡村女或穿着红衣,或并非如此,古典文学中多以红袖代指美人。“游南浦,笑倚春风相对语”,结句一幕似是远景,有透视效果,颇饶余思。

恽寿平《江南春意图》

《南乡子》

(五代)欧阳炯

路入南中,桄榔叶暗蓼花红。

两岸人家微雨后,收红豆,

树底纤纤抬素手。

桄榔,棕榈科植物,也叫“砂糖椰子”,在广州深圳的马路边、公园里、住宅小区里皆很常见。就像李清照看见芭蕉树,写诗赞叹:“窗前谁种芭蕉树,阴满中庭,阴满中庭。叶叶心心,舒卷有余情。”芭蕉、棕榈、桄榔,这些叶子巨大、形状离奇的树,我第一次看见时,叹为观止,至今也依然如此。欧阳炯的《南乡子》组词,并不在于想表达什么,他只是用纯洁的语言爱上事物,那些自然却非凡的事物。路入南中,看见“桄榔叶暗蓼花红”。蓼花也是南方常见的野草,亦称水蓼或水荭,浅紫红,花小,抱茎,穗状。桄榔与蓼花都是诗人途中所见的异乡景物。转韵后的三句,写乡民收红豆的场景,很有生活气息。微雨后,树叶闪着湿光,两岸人家笑语喧哗,“收红豆,树底纤纤抬素手”,红豆,素手,真是娇艳又干净。李白在《子夜吴歌·春歌》中写道:“素手青条上,红妆白日鲜”,红妆指采桑女的盛妆,色彩映衬与此词可谓异曲同工。

沈周《东庄图册》(部分)

《南乡子》

(五代)李珣

乘彩舫,过莲塘,

棹歌惊起睡鸳鸯。

游女带花偎伴笑,

争窈窕,竞折田荷遮晚照。

晚唐五代词人李珣,祖籍波斯,其先祖隋时来华,唐初随国姓改姓李,安史之乱期间入蜀,遂定居梓州(今四川三台),少有诗名,兼通医理。李珣共创作《南乡子》十七首,亦咏南荒风土,写景纪俗,与欧阳炯笙磬同音。稍微不同的是,李珣的词全用三十字体。这首词是水乡少女的一个生活片段,依稀李清照的《如梦令》(常记溪亭日暮)。乘着彩舫,泛过莲塘,棹歌惊起睡鸳鸯。易安少时与女伴们更率真野性,她们不是棹歌泛舟,而是“争渡、争渡,惊起一滩鸥鹭”。夕阳西下,舟中游女映带荷花,偎伴笑语。人面荷花,正如唐代王昌龄诗中所写:“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开”。少女们竞相折取荷叶,遮住脸庞。“争窈窕”,是说她们犹不忘逞其姿容,此句或系诗人曲笔以增其妩媚,或是水乡女子果真这般风情万种。

吴湖帆《荷花鸳鸯图》

《南乡子》

(五代)李珣

倾绿蚁,泛红螺,

闲邀女伴簇笙歌。

避暑信船轻浪里,

闲游戏,夹岸荔支红蘸水。

这首词也写女子荡舟游玩的生活场景,字里行间,洋溢出欢快的气息。新酿酒泛着绿蚁,倾注在红螺壳杯中,这是字面意思,不是诗。“倾绿蚁,泛红螺”,声音的抑扬,动作的节奏,色彩的辉映,这才是诗。没喝过红螺绿蚁酒,不过倒让我想起策兰的另一句诗,“我们睡去,像海螺壳里的酒,血色月光中的大海。”闲邀女伴簇笙歌,“闲”字甚好,非功利,无目的,是一种自在无为的状态。小时候,我们河滩也有荷塘,有芦苇荡,夏天的下午,女伴们常在那里闲耍,也曾竞折团荷遮晚照,一起唱着歌走在大堤上。“避暑信船轻浪里”,暑热蒸腾,小船似乎睡着了,随轻浪摇晃。少女们“闲游戏”,不为游戏而游戏,静谧如在梦里。夹岸荔枝,丹果累累,低垂在水面上。

北宋 王诜(传)《莲塘泛舟图》

《南乡子》

(五代)李珣

相见处,晚晴天,

刺桐花下越台前。

暗里回眸深属意,

遗双翠,骑象背人先过水。

此乃一段艳遇。“相见处,晚晴天”,不是在点明时间地点,而是,而是如其所是。故事可以时间地点不明,但不可以在真空里发生。晚晴天,一场雨过后,天黑之前,想想看那是什么感觉,那些从雨中返回的声音,那些走进夕照中的形象,是不是清晰得太不真实?“刺桐花下越台前”,刺桐似桐而有刺,一名海桐,生长于热带。越台,即越王台,在今广州市北边的越秀山上,汉南越王赵佗所筑,故名。由此可推断,这首词所咏的是南越风土。上面一首词中有荔枝,可能是南越,也可能在巴蜀,因为唐代巴蜀亦产荔枝,白居易作《荔枝图序》开头就说:“荔枝生巴峡间”。刺桐花下,越台前,与欧阳炯词中的槿花篱外、芭蕉林里,都是异域风情的所在。在此发生的艳遇,自然别具情味。“暗里回眸深属意”,女子有情,男子也要善感,方不辜负了她。况且,回眸之外,她还“遗双翠”,即将自己头上所饰的翠羽,故意遗落,叫他拾取。遗翠、遗帕、遗簪,都是古代女子表白的直接方式。最后一句最美,“骑象背人先过水”,单是她骑着大象渡水的背影,便已足够他回忆一生。那有情又怕被人瞧见的情态,更牵动着他的心,而“先过水”,就是说我在等你来。