1978年,约翰·萨考斯基在为美国纽约现代艺术博物馆策划的展览《镜与窗》的导览手册里,区分过两种类型的摄影:一类是投射摄影师内在情感的镜子,另一类是意图探究外部世界存在的窗户。如果我们以此来定位老安的摄影,他一定属于后者。

老安,本名安德烈·卡瓦祖缇,出生于意大利的小镇卡尔皮。1981年,彼时还是威尼斯大学中文系学生的老安第一次来到中国,落脚南京。此后四十年的大部分时间里,他生活在北京,拍照片、拍纪录片、拍电影,做话剧、音乐剧,还曾短暂地经过商。

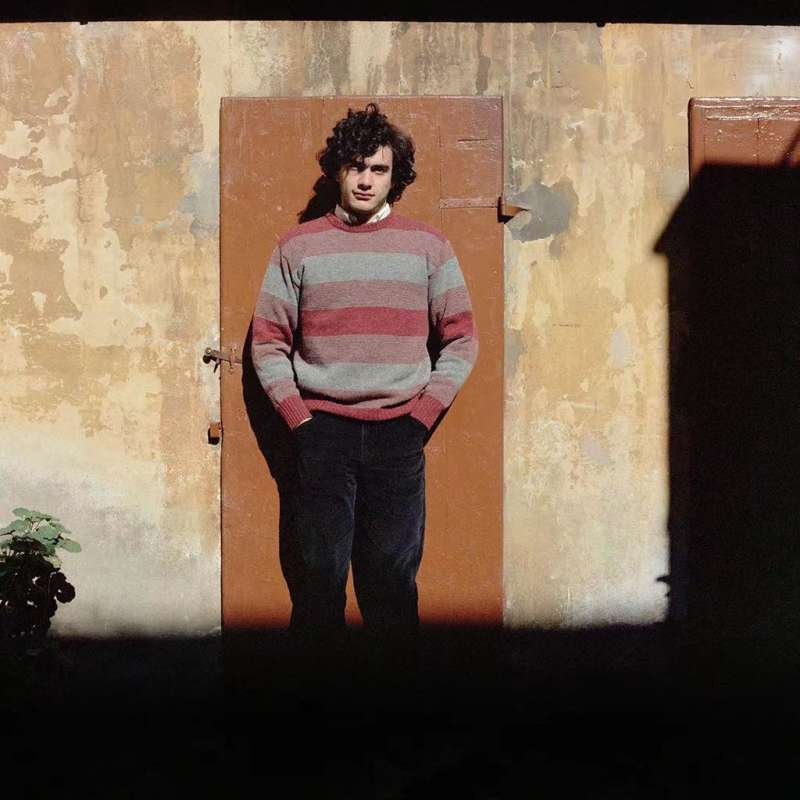

安德烈·卡瓦祖缇(Andrea Cavazzuti),意大利图片及视频摄影家,毕业于威尼斯大学中文系。1981年来华短期进修,次年留学复旦,遂与中国结下不解之缘。上世纪七十年代涉足摄影,继而投身视频影像,创作甚多,涉及艺术社会各个方面。图为上世纪90年代,在国道上的老安。

安德烈·卡瓦祖缇(Andrea Cavazzuti),意大利图片及视频摄影家,毕业于威尼斯大学中文系。1981年来华短期进修,次年留学复旦,遂与中国结下不解之缘。上世纪七十年代涉足摄影,继而投身视频影像,创作甚多,涉及艺术社会各个方面。图为上世纪90年代,在国道上的老安。

虽然一直活跃在文化艺术圈,知道老安的人并不多。直到此次新书出版,人们才忽然发现,老安曾出现在不少标志性的文化事件中:他是王小波生前唯一一段专访视频的拍摄者,也是宁瀛导演的电影《无穷动》的摄影师。除此之外,他与林兆华合作过话剧《理查三世》《故事新编》,也曾与新裤子乐队主唱彭磊一起拍摄过故事片《乐队》《房间里的舞蹈》。

王小波生前唯一一段专访视频。采访者与拍摄者均为老安。

王小波生前唯一一段专访视频。采访者与拍摄者均为老安。

《稍息:1981-1984年的中国》是老安在国内出版的第一本摄影集,记录了这位意大利青年初来乍到时的所见所闻。“他喜欢拍摄人群的聚集——就像中国天天发生的那样,不知为什么聚集——各有各的完美布局。茶楼、牌房、啤酒屋,那些刚刚准许打扮的年轻人幸福地坐着。是的,他总能抓住中国式的幸福,连橱窗里的塑胶模特也凝着八十年代的幸福微笑。”陈丹青在为其撰写的序言《目光与心事》里这样写道。

事实上,哪怕是作为上世纪八十年代的一隅,1981年到1984年这段时间也是特殊的。紧绷的社会状态逐渐发生松动,社会生活从集体转向个人。我们能从老安的照片中清晰地感受到人在其间的转变——人们的表情与姿势松弛而悠然,虽然间或也有一两张带着沉重心事的脸庞。

这也是书名《稍息》的由来——“立正之后的休息,虽然人不太可能站得七倒八歪,但那份身心的放松是实实在在的。”(顾筝语)

《稍息:1981-1984年的中国》,[意]老安著,单读/铸刻文化 | 上海文艺出版社,2021年11月。

《稍息:1981-1984年的中国》,[意]老安著,单读/铸刻文化 | 上海文艺出版社,2021年11月。

隔了四十年再看这些照片,老安却说,他已经不记得当时某一些照片里实际上发生的事情。在他看来,摄影就像是做笔记,一旦拍了,那个事儿就变成了那张照片,被定格在那里,也被冻结在了那里。

老安,一个外国人,为何能抓住中国式幸福的神态,记录下那份舒缓的诗意?以下是新京报记者对老安的专访。

——

见到老安,是在他的工作室。自打去年年末以来,因为《稍息》的出版,他频繁接受各家媒体的采访,其中不乏一些播客的邀约。老安基本来者不拒。

“你是第一个想和我讨论摄影问题的记者。”采访伊始,老安没来由地对我说了一句。我心下苦笑,如果不是因为晚了,我一定也会问他一些大同小异的问题:他和王小波的交往逸事;他怎么理解《无穷动》里洪晃饰演的妞妞揶揄男性知识分子的那段话;他又会如何回忆上世纪九十年代的北京文化生活……

电影《无穷动》截图。

电影《无穷动》截图。

只是,当这些问题都被其他媒体问尽之后,留给我的余地实在不多。而仔细想来,这些问题也的确和他的新书无关。于是,因为我的慢,便忽然有了难得的机会,和他好好聊了一聊《稍息》里的中国、他的摄影学习历程,以及他如何理解摄影艺术。在两个半小时的采访里,我们花了三十分钟漫游他镜头下的上世纪八十年代。我也被结实地上了一堂“如何观看一张照片”的101课。

老安的自拍照。

老安的自拍照。

我们不妨就从老安解读《稍息》里的图像开始:

漫谈《稍息》:

那些罕见的、短暂的沉静时刻

南京,1981(摄影:老安)

南京,1981(摄影:老安)

新京报:你觉得他们为什么站在椅子上?

老安:肯定不是为了拍照,不是那种阶梯形状的椅子。他们站得整整齐齐,衣服也很统一,齐齐望向远处。你再看这些人的后面有两个雕塑,特别社会主义的风格,墙上贴着这样一句标语,这在意大利很少见。

新京报:我看到更远处的楼顶上,也站着一排人。你真的完全忘了当时现场发生了什么吗?

老安:应该是在看一个节目。但我真忘了是个什么事儿。

昆明,1983(摄影:老安)

昆明,1983(摄影:老安)

新京报:这个瞬间为何吸引你?

老安:我喜欢带有舞台感的场景。你细看这张照片,中间有一个小孩,旁边放着一条大鱼,左后方的女性戴着头巾、右后方的男性站着打盹。后面是小卖部,当时叫耘业烟酒土产公司,店铺旁边还有些顾客,背着包和袋子买东西。在一张照片里,有那么多事情正在发生,就会产生一种天然的舞台感。

上海,1982(摄影:老安)

上海,1982(摄影:老安)

老安:你看这张照片里的画像,有样板戏的革命人士、有历史人物,还有一些应该是明星,但右边第二张忽然出现一个外国的小孩儿,我当时觉得很神奇。

新京报:有一种错位感。

厦门,1983(摄影:老安)

厦门,1983(摄影:老安)

老安:你再看这张照片,是在厦门的一间本地小吃店。右边的墙上突然出现了一张雀巢咖啡的广告图。我敢肯定,当时雀巢咖啡应该还没进入中国,这幅图像是店主临摹的。而且店里根本不卖咖啡,只是觉得图像洋气,好看。

新京报:我记得还有一张类似的。

老安:当时有很多这样的装饰。还有一些国外的玩具,比如这张:

上海,1982(摄影:老安)

上海,1982(摄影:老安)

老安:你看,左边这个男青年拖着充气阿童木的玩具。这个玩具是哪儿来的?是他的孩子的吗?

昆明,1982(摄影:老安)

昆明,1982(摄影:老安)

新京报:这辆改装版三轮车让我想起北京胡同里那些改装版的电瓶小汽车。

老安:当时有挺多这种改装过的自行三轮车。垫在车轮底下的砖头、被拔掉的车座儿、挂上的铁链,暗示细心的车主对自己车的重视。

其实这种年代感的东西对于当时的我来说很新鲜、很有趣,但对当时的中国人来说就很司空见惯。隔了几十年后,这些照片经历了时差,对于现在的中国人来说。可能又变得很新鲜、很有趣。

新京报:你对那个年代的人的感受是什么样的?

老安:那时候的人都带着优雅的气质。我们接着看照片吧。

杭州,1983(摄影:老安)

杭州,1983(摄影:老安)

老安:你看两个男人挤在一张草地的凳子上读书,但一点不别扭,都很投入,也都很怡然自得。

青岛,1981(摄影:老安)

青岛,1981(摄影:老安)

新京报:挂历女孩!

老安:哈哈,照片里的两个女生,像是姐妹,手牵着手逛公园,表情闲适,步伐轻盈。

厦门,1984(摄影:老安)

厦门,1984(摄影:老安)

新京报:这张照片让我想起了娄烨的电影。奇怪的是,当时的舞厅竟然全部都是男性,只有座位这里有模糊的女性身影。

老安:对,当时的舞厅全都是男青年跳给女青年看的。其实这个时候,人的衣着已经开始发生变化了,有了这样子的牛仔背带裤。

新京报:说到这里,我很好奇,你是怎么做到拍照的时候能够隐身在人群里?

老安:这是我的技巧(笑)。首先,我不会让自己在人群中很显眼,因此也不太引起别人的注意。其次,我会使用三脚架,用三脚架的话就会在一个地方停留很长时间。路人即使一开始注意到你,你一直在那儿,他们慢慢也就习惯了。

老安也有被人注意到的时刻。比如在1982年的苏州,老安和同行的摄影师被围观了。照片由受访者提供。

老安也有被人注意到的时刻。比如在1982年的苏州,老安和同行的摄影师被围观了。照片由受访者提供。

我乐于无目的的寻找

新京报:《稍息》是你的第一本摄影集,拍摄的是1981年-1984年的中国。为什么会选择结集这一时期的摄影作品?

老安:对我来说,1981年到1984年是一个比较明确的、有头有尾的时间段。我在那几年一直都是学生的身份。最早一次来中国是1981年的夏天。当时我还是一名威尼斯大学中文系的学生,来到南京大学参加一个为期六周的短期汉语学习班。学习班结束之后,我就申请了奖学金,1982年到1984年这段时间都在复旦大学留学。

在复旦大学留学时期的老安。照片由受访者提供。

在复旦大学留学时期的老安。照片由受访者提供。

毕业之后,我回意大利当了一年的义务兵,回到中国之后一直奔波,身份也变化了几次,先是在香港住了几年——虽然我在香港的时候也老往内地跑,但毕竟是住在香港,后来到北京定居之后,因为生活也做了很多别的事情。所以整体看下来,1981年到1984年是比较整体的,可以被呈现出来的时间片段。

新京报:距离拍摄这些照片的时间已经过去了几十年,为什么隔了那么久才想要出版它们?

老安:有很多实际的原因。我当时来中国带了很多胶卷,底片也都是我自己冲洗。那几年,我一直都在拍照,冲洗完之后保留了底片,但没有放大。暑假回意大利的时间也比较短暂,没有时间真正去做整理。搞摄影的问题,你也知道,只有到最后整理出来,才知道自己拍了些什么,如果不整理,就会有很多重复的照片。又因为不断有新的刺激,就一直不停地拍,直到自己直觉某一类主题的照片够了,才移到下一个主题。

从复旦大学毕业之后,我虽然也回来参加了一些展览,初步地整理了一些照片,但都不是很彻底。后来因为生活的原因,到香港工作,我也仍然继续拍照片,再后来又拍视频。但在那个时候,扫描和修图技术都还不是太成熟。我在国内也没有专门的暗房,所以就把整理的工作搁置了一段时间。

当然,我的心里一直都搁着这个事儿。到了1993年,我又拿了一些之前放大的底片出来,和我的好朋友、摄影家奥利沃·巴尔别里在北京市劳动人民文化宫办了一次展览。这应该算是这次出版前唯一的一次公开。

1993年,老安与奥利沃·巴尔别里在北京市劳动人民文化宫举办的摄影展览《两个意大利摄影家在中国》。照片由受访者提供。

1993年,老安与奥利沃·巴尔别里在北京市劳动人民文化宫举办的摄影展览《两个意大利摄影家在中国》。照片由受访者提供。

新京报:这次回头挑选照片的时候有什么标准吗?

老安:挑选是一个很有乐趣的过程,找回了很多我早就忘掉的记忆。说实话,隔了这么多年,很多照片你要说是别人拍的我都信。包括有些照片我甚至都忘了是在哪里拍的。(笑)

因为疫情的原因,我前后大概花了一年半的时间挑选照片。一会儿加一张,一会儿又减一张,没有特别明确的规律和标准,硬要说的话,就是我自己认可的,放出来也不丢人的照片。

新京报:你说到没有明确的规律和标准,这也是我的阅读感受。整本摄影集完全没有主题,也没有分地域,就像是透过照片在不同的城市里漫游。

老安:对。其实我本来也没有想要描述某一个地方或某一种状态,就是什么吸引我,或者我觉得有点儿意思的,我就拍。

新京报:这是否和你对摄影的理解有关?

老安:是的。如果放到一个更大的摄影史的视域里看,我最早接触摄影是在上世纪七十年代,也是视觉艺术刚开始兴盛起来的时期。当时我喜爱的摄影家,包括意大利的奥利沃·巴尔别里、路易吉·吉里,美国的伊文思、Lee Friedlander,法国的Eugene Atget等,他们都不太关心特别壮观的东西,而是关注大环境的变化、大部分人移居的城市郊区、人工照明与广告的介入等边缘主题。

意大利摄影家圭多·圭迪的摄影作品。照片由受访者提供。

意大利摄影家圭多·圭迪的摄影作品。照片由受访者提供。

其实我们那个年代,大部分人都生活在没什么特色的环境里。我出生的地方也不是威尼斯这样的大城市,而是意大利的一个普通小镇。和你们在意大利电影里看到的估计不太一样,那时候大部分意大利小城市的生活环境没有太多个性。而最早吸引我的摄影家们也都是描绘这种类型的生活的。

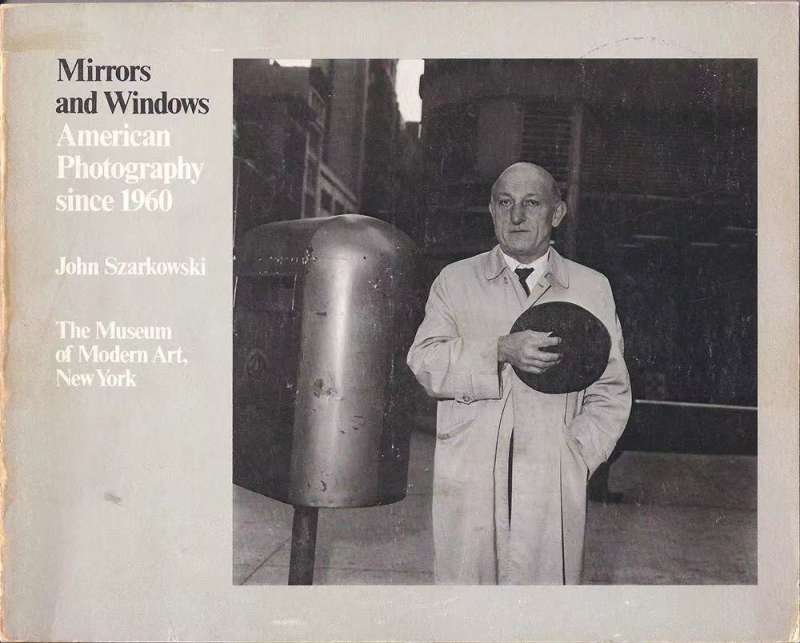

我记得上世纪七十年代的时候,约翰·萨考斯基(John Szarkowski)写过一本展览图册《镜与窗:1960年代以来的美国摄影》(Mirrors and Windows: American Photography since 1960)。他在里面区分了两种类型的摄影:照片是映射艺术家肖像的镜子,还是让我们更加了解世界的窗户。我肯定是属于后者。从这点上来说,抓住我的那些瞬间永远是出乎我意料的,是我未曾想到过的。

约翰·萨考斯基所著的《镜与窗》。

约翰·萨考斯基所著的《镜与窗》。

新京报:其实上世纪以来,有不少西方摄影师都拍摄过不同时期的中国。比如布列松、马克·吕布、布鲁诺·巴贝等。当然,他们中的不少都是马格南摄影师,严格意义上是新闻摄影,带有很强的报道的性质。《稍息》就比较漫无目的,甚至有点儿不像是外国人拍的。

老安:马格南的摄影师里,我比较喜欢布列松。但必须承认的是,我和他们拍的不是一种东西。即使都是拍日常生活,报道摄影和艺术摄影还是两码事,和喜不喜欢,谁拍的都没关系。

新京报:和你类似的拍摄中国的西方摄影家还有哪些?

老安:和我比较类似的,更准确的说我和他类似的还是刚才提到的奥利沃·巴尔别里。另外还有前几年来中国拍摄工厂的爱德华·伯汀斯基或摄影师马克·沃夫。不过他们的是有规划的系列作品,要说明某一种理论,我则乐于无目的的寻找。对于大部分外国人来说,中国是一个比较麻烦的国家。你刚才提到的马格南摄影师,他们通常来中国都会配备翻译,也有人帮他们安排行程。而我就是个学生,在课余的时候到处走、到处玩、到处拍。

上海,1997(摄影:奥利沃·巴尔别里)

上海,1997(摄影:奥利沃·巴尔别里)

新京报:很多人评论《稍息》呈现了一个已然逝去的八十年代。这其实也和这几十年来高速的城市化结果有关:很多城市都变得同质化、士绅化,失去了原本的地方性。对于在中国生活了四十年的你来说,你在城市化过程中的感受是什么样的?

老安:我来自意大利嘛。意大利城市的变化就没有中国那么大,有的话也是分区的。意大利的城市化是往外扩展,城市中心一直都被保护得很好。如果你住在城市中心的话,依旧可以看到十五世纪油画里的样子,只不过人换了服装,其他基本和现在一模一样。但中国的城市化覆盖了从城市到乡村的整体面貌,又加上中国大部分城市的布局不像欧洲那样是放射状的,城市化的实现力度和程度要比欧洲强得多。

还有一点,中国的城市化发生时间很短。一方面肯定是之前耽误了,政府想要赶紧改善城市的市容与基础设施。但我们都知道,每一段历史在一座城市留下的风格、特点、审美都不一样。快速城市化带来的就是所有城市都被改造得一样,比如都向北京和上海学习。所以到了现在,无论是去县城还是省会城市,看到的城市模样都长得差不多。这和我上世纪八十年代来中国的感觉是很不一样的。当时,无论是北京、上海这些一线城市,还是杭州、苏州、昆明等,每座城市给我的观感都不一样。

北京,1990(摄影:老安)

北京,1990(摄影:老安)

主题是次要的,

重要的是艺术家的处理

新京报:我们来聊聊你的经历吧。你最早是什么时候接触摄影的?

老安:严格意义上来说,我从来没有学过摄影。我高中学的是计算机,大学学的是汉学。最早接触摄影,算是在初中。

初中三年,我们学校每年都会开设一门不太重要的手工课。我记得第一年是修复旧家具,每个人都带了一些家里的破家具来修。第二年是电子技术,有点类似于制作电子算盘。这段经历也影响了我后来高中选择的专业。第三年就是在暗房里学洗胶片。也是在那时,我有幸认识了奥利沃·巴尔别里,我刚好是他弟弟的同学。

虽然我没有在学院里学过摄影,但因为在很早就遇到了奥利沃,他又带我认识了路易吉·吉里等特别棒的摄影大师,我们每天都混在一起,一块儿生活,一起出门拍照,在我看来,我算是上过真正的大师班。加上当时真的没什么学业压力,我每天都有大把的空闲时间,看了很多艺术的、摄影的、文学的书,构建并丰富了我对于摄影和艺术的理解。

21岁的老安(摄影:奥利沃·巴尔别里)

21岁的老安(摄影:奥利沃·巴尔别里)

后来我有幸参加了意大利二十世纪最有影响力的摄影展之一,我们今天所知道的最有名的意大利摄影大师都在里面,我是最年轻的参展者。那次展览的名字叫做《意大利之行》,也是意大利摄影的转折点,此后,人们开始关注人造的风景、边缘的城市这些主题,也就是类似“新地形学”摄影运动。

新京报:为什么会出现这样的转折?

老安:和当时的时代背景有关。一方面,彼时的意大利处于经济振兴时期,很多意大利人开始自己盖房子,用那种被传统建筑家认为是比较“俗”的审美,来设计与装饰自己的家,整个城市的面貌发生了很大的变化。另一方面,就像我们之前提到的,意大利在上世纪七十年代进入了视觉媒体的年代。报纸、广告的兴盛带来许多视觉层面的冲击。

从艺术史的角度来讲,艺术最早关注的都是英雄化的、贵族化的生活。到了19世纪,有些艺术家开始关注那些特别底层的、小人物的悲苦命运。然后到了我们那个年代,艺术家开始关注更为中间的主题——既不是贵族化的,也不是底层的,有点类似于中产阶级的生活。

二十世纪七十年代的意大利。照片由受访者提供。

二十世纪七十年代的意大利。照片由受访者提供。

新京报:我想起你在《稍息》的“气呼呼词典”里说道:“在艺术里,主题是次要的,重要的是艺术家的处理。”你似乎很反感对摄影艺术的过度阐释?你如何理解作为艺术门类的摄影?

老安:和你分享一个好玩的事儿。我当时从中国回到意大利——大部分意大利人都没来过中国,对中国了解得也很少。当我把我拍的一些照片分享给几个艺术界的朋友。他们看完后,不止一次对我说过一句话:不好意思,我看主题。他们说这句话的感觉就像是,看照片的主题就是对摄影家的一种侮辱,似乎照片有意思的地方只在于主题,而不在于摄影家的拍摄技巧。

我就对他们说,别客气,我不介意,我就要拍这个主题。这是我写下那段话的背景。刚好说到这里,我给你看一张照片:

左为日本摄影家岛尾伸三与潮田登久子所摄,右为老安所摄。照片由受访者提供。

左为日本摄影家岛尾伸三与潮田登久子所摄,右为老安所摄。照片由受访者提供。

你看,同样是一个主题,这两张照片能一样吗?我一直以来的观察是,比较尊重摄影艺术的人,都不敢对摄影家说,你拍的主题有意思。这是因为,你是艺术家,不论拍什么主题,都应该有意思,而不是因为这个主题本身很有意思。

生活在图像的世界,

我们却仍在用文本理解画面

新京报:我们都知道,摄影是一门现代艺术。1839年,摄影术在欧洲诞生了,当时很多人也认为摄影冲击了传统的艺术。法国学院派画家保罗·德拉罗什(Paul Delaroche)甚至在当时发出“从今天起,油画死了”的断言。伴随摄影技术的发展,人们也开始高呼“胶片摄影死了”。而在手机摄影、PS当道的今天,许多人都开始怀疑摄影的艺术价值。在你看来,摄影技术的低门槛化及大众化,对摄影艺术带来了哪些影响?

老安:我觉得没什么实质性的影响。当然,从胶片时代到数码时代,摄影家拍照的方法肯定发生了转变。也有越来越多普通人可以拍照,但这对摄影艺术本身的影响微乎其微。这就好比几百年前,识字的人很少,后来识字的人越来越多,但好的作家依旧只是少部分人。

当然,不可否认的是,摄影门槛的降低,肯定是去掉了摄影艺术原本的神秘感。大家今天都知道拍一张照片是怎么回事儿,会有哪些效果,但能拍出伟大的摄影作品的人依旧很少。

意大利摄影家马里奥·贾科梅利(Mario Giacomelli)的摄影作品。照片由受访者提供。

意大利摄影家马里奥·贾科梅利(Mario Giacomelli)的摄影作品。照片由受访者提供。

新京报:事实上,我们已经生活在一个被图像包裹的世界里了。生活的高度线上化、世界的图像化,是否也改变了我们对于摄影的理解呢?

老安:我觉得最可悲的一点是,我们虽然已经完全生活在一个图像的世界里,但我们的教育依旧是文本性的。所以当我们要理解一幅画,还是得说半天。这在我这次出书的过程中体会很深。

每次去参加新书活动,都得是我或其他同行嘉宾给大家讲解,他们才会觉得你的作品有意思。包括这本书的出版方,也是在和我工作了半年之后,突然发现这些照片有意思。我认为这完全是教育的问题。

新京报:除了摄影之外,你也参与拍摄了许多纪录片,合作了许多电影、话剧导演。可以说说这些不同影像/媒介的创作经验吗?

老安:我一直对摄影、文学和音乐感兴趣。到了上世纪90年代,开始有一些可以买到的小型的、质量过关的摄像机。我就想着怎么把我感兴趣的内容都结合起来进行创作。方法和拍照一样,就是到处拍,积累了大量的素材,所以才有了很多纪录片、视频和多媒体创作项目。

那个时候也正好赶上了多媒体戏剧的潮流。我记得我还做过中央芭蕾舞团的《天鹅湖》音乐剧。所有的布景都没有了,而是用我的影像来取代布景,最后的效果挺好的,但过了那阵子,也不太有人做这种类型的创作了。

我和林兆华合作过《理查三世》和《故事新编》,里面用的也是我拍的一些素材。其实无论是电影,还是音乐剧、话剧,我的拍摄角度都挺平的,唯一和拍照不同的就是人在动,事情在发生。林兆华的创作思路也是挺自由和开放的,基本就是演员自由发挥,我也想到什么素材可以用,就剪进去。到了最后,导演会把大家的即兴发挥规整起来,成为有条有理的大作。

话剧《理查三世》现场照。照片由受访者提供。

话剧《理查三世》现场照。照片由受访者提供。

新京报:刚才我们提到,虽然生活在一个图像的世界,但我们的教育仍旧是文本性的。在你看来,我们应该如何学习看懂一张照片?

老安:你还是不放过这个问题。我觉得很重要的一点是不带任何成见地去看和感受图像。当然不是随便看,而是看整体的空间的关系,看人和环境的关系。然后再往照片深处看,看细节,以及细节和整体的关系。更专业一点的,就是去看光,看光影在画面的流动。

虽然今天我们每个人都可以用手机拍照了,但这反而让年轻人失去了理解摄影的机会,很少有人明白广角和长焦的关系。如果我们用语言来做比方,不同的光、不同的镜头、不同的视角都属于视觉的语言,但在今天,大家不理解这样的语言。所以就会很容易地被图像所欺骗。

新京报:最后一个问题。接下来你的拍摄计划是什么?

老安:我现在最关心的就是线上和线下世界的关系。下一个纪录片,我想要找一些主播和网红,拍他们的生活以及拍他们实际生活的地方,探索生活在线上和线下两个层面的互动。看看他/她们是如何与实际的生活发生联系。当然,目前这还是一个初步的想法。像我以前拍发烧友或者跟徐星拍宋庄和屏南一样,通过融入社会的某一些群体,观察其中的主人公,可以慢慢发现和了解时代的风气,甚至指出新的可能性。

2016年,正在拍摄纪录片的老安。照片由受访者提供。

2016年,正在拍摄纪录片的老安。照片由受访者提供。

作者 | 青青子

编辑 | 青青子、吕婉婷

校对 | 薛京宁