作为博物馆的游览者、参观者和学习者,我们在走进馆内,见到陈列的历史之物那一刻,可能会产生一种“也留点痕迹”欲望,在冲动之下刻画,甚至建造“表白墙”,试图用这些经过岁月积淀的文明古物来寄托一己之私的承诺、希望。

博物馆中,人人理应屏声敛气,心怀虔敬。

沉睡千年,我好容易破土而出,你“请勿触摸”。

《博物馆奇妙夜》(Night at the Museum 2006)剧照。

扭曲的“虐恋”

你到博物馆不是为了推着购物车采购,也不是为了躲避日晒雨淋或是享受免费的凉风暖气,对吧?你专门来到博物馆,做好准备,接受一场文明的洗礼,漫步于人类文明的瑰宝之中,每一转眸,瞥见的便是历经千载百劫方流传今世的文明遗痕。小到玻璃展柜中的一枚需要放大镜才能看清的钱币,大到数米高的木雕石像。时间像滴落的松香一样在这里缓缓凝结成晶莹的琥珀,将古与今包裹在一起——人与物之间目光交错的一瞬,正是踏入时间长河宛如被文明灌顶的一刹那。

《如果国宝会说话》第一季(2018)画面。

然而,就在这个近乎顿悟般的神圣时刻,当你正用目光摩挲古人造物留下的手泽时,抚摸岁月陶铸造化而成的产物时,你却忽然被一个杂音粗暴地打断了:你看到距今千年的遗迹上,有一个桃心,还有几个粗糙的名字,以及莫名其妙的符号,长得就像刚吮完的卤鸡爪子。你看到光亮可鉴的彩绘漆箱上,留下了一串串指纹——看来有人不甘心只用目光来抚摸它们,一定要留下些自己曾经与它亲密接触的物证不可。

你环顾四周,确定自己看到了竖立在展品前面的牌子上明白无误地写着“请勿触摸”四个字,甚至为了照顾那些不识字的参观者,贴心地画上了一只手并且打了一个叉。由此,你明白过来,那些在遗迹上画上桃心、写下姓名,在展品上留下带有自己DNA的汗渍与皮屑的家伙们未必真的不识字,或者有严重的视觉障碍,只是单纯地因为他们素质太低。

上述这一切令人皱眉的涂鸦破坏事件,就发生在开馆尚不足一个月的陕西考古博物馆里。被画上桃心当成表白墙的那件千年遗迹,是陕西首次通过考古发掘确认的一处地震灾害遗迹。上面的每一个裂隙、每一块砂石,都是历史的记录。参观者涂鸦的每一个处痕迹,哪怕再细小,都已经对它造成了永久性的损伤,“被涂抹之后只能将涂抹的部分刮掉,是没有办法再恢复的,这种破坏是不可逆的”。

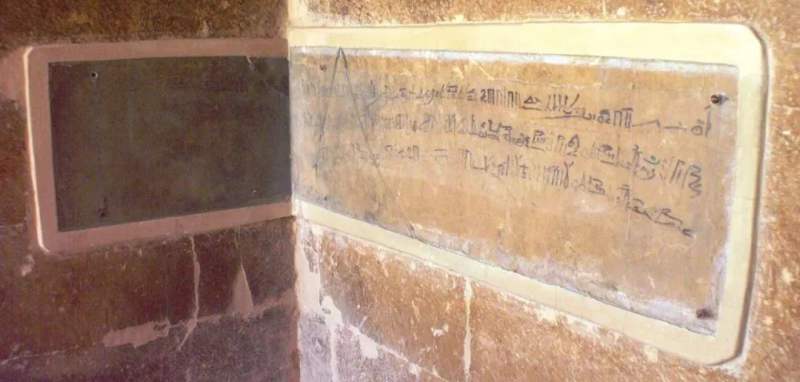

陕西考古博物馆一件地裂、喷砂遗址文物上的人为划痕。图片来自搜狐视频“千里眼”。

然而,这并非是馆藏文物第一次遭到参观者的破坏,甚至不算程度最严重的破坏。不必点数那些太早的文物破坏事件,只要回顾过去十年里发生的林林总总,就已触目惊心。

2012年,上海嘉定著名的江南园林古漪园里,一位游客为了拍到一张自以为帅气的照片,攀到了园中屹立的万安塔上,因为用力过猛导致塔顶两节球形刹座断裂,在掉落时砸碎了两面石质护栏。这座始建于元代的古代石塔历经千年风雨,恐怕也未想到自己的劫数竟会应在一个如此莽夫之手。2015年,故宫御花园南门右侧的铜缸的两个铜环把手之间,不知被哪位闲来生事的游客刻上了桃心的形状——或许这位破坏者想通过这种方式表达爱情让自己名副其实地“刻古铭心”,但不惜破坏文物与岁月之间长达数百年的深沉爱恋。

2013年,"丁锦昊到此一游"成为当年的文博热点,引发众议。"丁锦昊到此一游"刻在埃及卢克索神庙浮雕上。当事人父母曾通过媒体致歉,“我们向埃及方面道歉,也向全国关注此事的人们道歉!”

毫无疑问,绝大多数参观者会对这种涂抹破坏文物的行径嗤之以鼻,然而它们却一而再、再而三地发生,屡禁不止。仿佛那些文物除了令人折服赞叹之外,也同样散发着勾起人破坏恶念的魅惑魔力。然而,这种魔力的真正来源,并不是文物本身散发的力量,而是人心中的欲念,只是这种欲念碰巧折射在文物身上,因此给它们带来了灾祸,在它们身上留下本不该有的累累伤痕。

那些手印、那些涂鸦,那些被刻下的姓名和桃心符号,从某种程度上说,与那些心怀虔敬、敛声屏气的参观者的轻声赞叹和热切目光一样,都源于内心中对文物的爱欲,然而后者乃是正当大方的热恋,而前者则是心灵扭曲的虐恋。

“涂鸦”行为其实是古老的

将文物破坏涂鸦行径比作“虐恋”,看似奇怪,实则它确实是人类潜藏心底的隐秘欲望之一。就像小孩子看到墙壁忍不住想画上几笔,或是在泥地上玩耍时总想拿小木棍划上几道一样。

涂鸦是一种古老的人类行为。从某种意义上说,那些距今千万年前的史前岩画,从澳大利亚阿纳姆岩壁山的那些红色的手印,到欧洲阿尔塔米拉岩洞里画满了野牛、羚羊和野猪的岩画,再到中国内蒙古地区的画满了舞蹈狩猎人物的阴山岩画,都属于涂鸦行为。只要给我们一个可以涂涂画画的道具,我们就会忍不住手痒想要涂涂画画。

尤其是在无人管束的情况下,涂鸦会遍及任何人手够得到的地方。

左塞尔阶梯金字塔附近房屋中的游客涂鸦,距今约三千年历史。

今天,去参观埃及萨卡拉遗址的游客,会在左塞尔阶梯金字塔附近建筑物的一个房间里,看到一个用玻璃保护起来的题词碑文。尽管它被如此小心地呵护,但其实它并非普通的碑文,而是距今3000年前一位游客在这里留下的涂鸦。同样被仔细保护起来的涂鸦,还有亚历克门诺的一面墙壁上的涂鸦,这幅公元二世纪的涂鸦之所以重要,是因为它以一种嘲弄的方式把耶稣画成了一头钉在十字架上的驴子。古罗马时代最著名的涂鸦,应属被火山灾难湮没的庞贝古城街道上的涂鸦。

庞贝墙上的涂鸦。

亚历克门诺涂鸦,将耶稣画成了一个钉在十字架上的驴子。

这些涂鸦形形色色,内容包罗万象,几乎构成了一部古罗马时代日常生活的另类百科全书。有些充满深刻的哲学思考,譬如在一座宅邸的墙壁上有着这样的涂鸦“TV MORTVS IIS TU NVCAS IIS”,大意是“人死万事空”。不过,也有一些恶俗的牢骚和抱怨,比如一个涂鸦写道“我们尿炕了,大人,我承认我们错了,但你要问为啥尿炕,我只能说这儿缺个尿壶。”

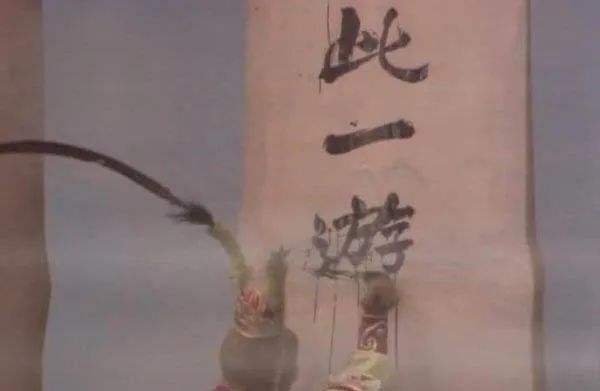

当然也少不了直到今天依然流行的“奥菲里留斯到此一游”以及“马库斯爱斯芬蒂萨”——稍加改造,这样的话同样也会出现在《西游记》中孙悟空的笔下以及两千年后故宫御花园的大铜缸上。

《西游记》(1986)剧照。

在墙壁上涂鸦写字这种事,并不是西洋专利,在中国古代,墙壁上涂鸦甚至发展为一种高雅的文学形式,称之为“题壁”。在唐宋诗词中保存的大量题壁诗即是明证。唐代诗人窦冀在《怀素上人草书歌》中即如此写道:

“粉壁长廊数十间,醒来小豁胸中气,忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”

题壁乃是文人骚客览物兴怀、寄寓心境的主要表达方式之一,好在墙壁多得是,而且只要题字者足够有名,那么墙壁的主人还会盛情邀请,尤其是一些名人在酒肆中的题诗,还会成为酒保招揽顾客的广告。唐代诗人王绩“或经过酒肆,动经数日,往往题壁作诗,多为好事者讽咏”。他的名句“眼看人尽醉,何忍独为醒”就是题在酒店墙壁之上的。

南来北往的驿站客店中的墙壁上,题词的人更多,在一些著名驿站的墙壁上,更是放眼看去,满墙皆是,题不胜题。白马驿在晚唐时期,就是一座著名的驿站,凡是自关中西行的旅人,几乎都要途经这座驿站,因此墙壁上留存题写诗文之多,以至于题不胜题。晚唐诗人薛逢就如此写道:“满壁存亡皆是梦,百年荣辱尽堪愁”——这首诗自然也是硬塞进白马驿题写得满满当当的墙壁上的。

《聊斋》(1988)剧照。

旅行者在墙壁上题写名字,涂鸦文字是如此盛行,以至于到了异域外邦,仍然忍不住手痒。今天地摊史学津津乐道的“以一人灭一国”的唐代使臣王玄策,就是唐代浩浩荡荡的题壁大军中的一员,根据唐代僧人湛然在《止观辅行传弘诀》中的一条少有人注意的记载,王玄策出使印度时,竟然想要在传说中维摩诘居士对文殊菩萨说法的那间房子的墙壁上题字留念,不过,这位高僧似乎不大愿意这位大唐使臣在自己的故居中复制家乡的习俗,王玄策“欲题壁记,壁乃目前,久行不至,息心欲出,近远如初”——墙壁明明就在眼前,但就是写不上,而且怎么走都靠近不了。一旦放弃涂鸦了,墙壁又恢复了原来的远近。所以,终于在异域的墙壁上没有留下大唐来客到此一游的题字。

令人艳羡的雁塔题名,从某种意义上说,让大雁塔也成了人生赢家涂鸦中心。唐一代题名的进士实在太多,以至于为了给后来者题名腾地,会把前人的题名涂上。一层一层地题名占据了雁塔的墙壁。1086年,宋代文人张礼去大雁塔观摩唐人题名,如此记载道“塔既经焚,涂圬皆剥,而砖始露焉,唐人墨迹,于是毕见”——幸亏着了一次火,让墙皮剥落了,才让盖在下面的唐人题名显露出来。他颇为欣喜地从中发现了孟郊、舒元舆两位前朝大诗人的题名,而“其他不闻于后世者,盖不可胜数也”。

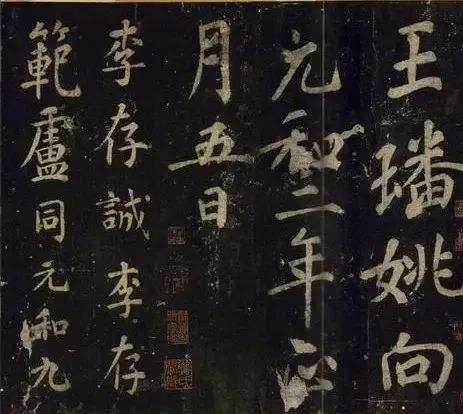

大雁塔上的唐人涂鸦题名。图为宋拓本。

仅仅是因为在大雁塔这一成功人士涂鸦胜地留下了自己的名字,也就足以让姓名与这座名播海内的古塔一同传世,好名之心,人皆有之,这着实是巨大的诱惑。如果说古塔尚有遭到焚毁或是坍塌的危险,那么题字在山岳石壁上,应该是让姓名与山岳同为不朽的更保险的绝佳方法。

于是,也就无怪乎无论是哪座山,但凡有些名气,都会迅速被各种题铭碑刻挤压空间,而对有些海内闻名的山岳,更是盈山满谷各种碑刻题字。吴中的天池花山,因为碰巧与西岳华山同名,因此在江南也小有名气。仅仅在这座名气不大不小的山上,镌刻的题字就多达百余处。往好处说,这确实堪称一座山中碑林,但也有人对这种“一路奇石皆镌大字而朱涂之”的现象颇有批评。明末文士归庄就认为这种在山岳奇石崖壁上刻字的行为简直是大煞风景,他将其比作给美人西施施以黥面之刑,乃是对山川自然的一种侮辱:

“盖山川洞壑之奇,譬见西施,不必识姓名然后知其美。今取天成奇石而加之镌刻,施以丹雘,是黥鼻西子也,岂非洞壑之不幸乎?”

归庄可以说是第一位对这种貌似文雅的涂鸦行为进行批评的文士,尽管他在明末以复社领袖和前朝遗民之名声震江南,文章人品皆受后世推崇,但遗憾的是,纵使是他发出的批评,也抵挡不住人心对名望的欲求。而这种黥面西施的行径,也恰好在他的时代成为一股风潮。这股风潮不仅波及三山五岳这些自然造化之景,更侵害到那些古人心血结晶的文物之上。造成的损伤不仅不可逆转,更遗害后世。

疯狂的盖章涂鸦

将涂鸦比作“黥面西施”,并不是归庄独享的创作专利。最早被扣上这顶涂鸦帽子的人,乃是比他年岁稍长的一位前辈,书画收藏界举世公认的北斗级人物,大名鼎鼎的天籁阁主人项元汴。这位收藏家具有极为卓越的鉴赏眼力和收藏品位。其收藏书画古籍之宏富,被时人称之为“三吴珍秘,归之入流”,“海内珍异十九多归之”。

他本人不仅收藏鉴赏超乎众人,更懂得奖掖后进,明代最负盛名的画家之一仇英,就是由他青眼发现并着意加以培养的。他慷慨地将自己珍藏的宋元名迹提供给仇英临摹学习,使他成为一代名家。仇英流传于世的重要作品之一,现为上海博物馆镇馆之宝的《天籁阁临宋人画册》便是项元汴提供原作供其临摹的传世名作。

项元汴(1525-1590),字子京,号墨林。明代收藏家、鉴赏家。

不能不承认项元汴对书画古物近乎狂热的挚爱乃是出自真心,但也恰恰是他的爱欲使他对自己最珍爱的书画犯下大错。他特别喜欢在书画上钤盖自己的收藏印鉴。

说起在书画上钤印,这本是自唐以来收藏家的习惯。通过钤印记录自己曾经是这幅书画的收藏者,证明它曾经归为己有,虽然有一些私心在兹,但对后世来说,却可以通过书画上的收藏钤印推断这幅书画在历史中的递藏过程,并不能说是毫无裨益。早期的书画钤印,收藏者格外留心不会侵犯到画作本幅,只在引首、隔水或是拖尾的装裱材料与画作的骑缝处钤盖印章。

譬如传为隋代名家展子虔的《游春图》上面的收藏钤印就是个典型例证(或者也可以说是一个文物遭受不幸的悲剧史),宋徽宗作为早期的收藏者,仅将自己的四方印记盖在画的四角,只有印圈稍微进入画幅,并不影响画作本幅的欣赏。直到南宋奸相贾似道,才将自己的葫芦印“悦生”盖在画作本幅的左上角上,但这枚印极小,并不影响观瞻。

展子虔画作《游春图》。画上有宋徽宗题写的“展子虔游春图”六个字,现存北京故宫博物院绘画馆。

南宋覆灭之后,《游春图》开始行倒运——它虽然逃过了战火兵燹之劫,进入新朝元廷内府,并且落入雅好书画的元成宗姐姐鲁国大长公主孛儿只斤·宝塔失里手中。这位中国历史上最出名的皇室女收藏家慷慨地、毫不吝惜地、满怀喜爱之情地、得意地将自己那枚5厘米见方的硕大的“皇姊图书”大印盖在了画作本幅的左上角。

虽然《游春图》遭此劫难,但幸运的是,它还不曾落在项元汴手中。如果它落在了项元汴手中,那才是一场真正的劫难——项元汴盖印不是只盖一枚,而是盖得到处皆是。他在褚遂良本《兰亭序》上盖了98个章,在神龙本《兰亭序》上盖了50多个章,密密麻麻,写满了自己的挚爱,也让人密集恐怖症爆发。或许是出于商人本性,他还特别喜欢在书画古籍上写上自己购入价格。因此,被人讥讽为“钤印累幅,犹如聘丽人却黥其面,书籍画幅上记价,则与账簿无异”。

项元汴虽然是盖章狂人鼻祖,但是相比他的那位更著名的后辈,他也不过是小巫见大巫而已。因为他的钤印虽然数量多,但大都是作为骑缝章,而且印章的形制很小,虽然给观者一种蚂蚁乱爬的感觉,但也还算看得过眼。他的那位后辈,才是真正魔王级别的盖戳狂魔。

再没有谁比乾隆帝更配得上“盖戳狂魔”的称号了。如果说项元汴的行径是“黥面西施”,那么乾隆对书画的所作所为简直堪称将西施千刀万剐。比起项元汴一介富商,乾隆帝可谓富有四海,于是天下书画皆入内府。那些侥幸逃过项元汴毒手的书画,大多数却难逃他的魔掌。侥幸没有落入项元汴手中的《游春图》,终于成了乾隆帝的私有财产。美术史研究者倪志云如此描述了乾隆帝对《游春图》令人发指的所作所为:

“画的天空中部钤‘乾隆御览之宝’椭圆印,此印左侧,画中远山的上空,乾隆题七言绝句二首,每行四字,加‘乾隆御题’四字一行,共16行字,款字左边钤‘会心不远’、‘德充符’二小印。再左边于元鲁国大长公主印之间的空处又钤‘古稀天子’粗红大圆印(径4.5厘米)。这样远山淡去的天空就被乾隆的字和印遮满了。‘古稀天子’下的天水之间,钤盖红色浓重的‘寿’字白文长方印,其下为画上的水面,又钤4.5厘米见方的‘八徵耄念之宝’大印……画面左上部这一片水随天去望无极的悠远的空间感,就完全被破坏了。画面右边,自上而下,有‘乾隆鉴赏’红底白文圆印(径2.8厘米)、‘石渠宝笈’红文圆印、‘宝笈重编’方印、‘石渠宝笈’长方印(骑缝)、‘三希堂精鉴玺’‘宜子孙’‘宁寿宫续入石渠宝笈’(骑缝)一行共七印。画的右上方最高的两座山峰之间的空处,还有一方‘乐寿堂鉴赏宝’(长4.4厘米X2.5厘米)……一幅本无题款和印记的古朴的青绿山水画,经乾隆(及嘉庆和宣统)之手,就成了这样一幅大花脸的画卷。”

颇具讽刺意味的是,尽管乾隆帝热衷于如此用自己的多达一千余枚的印章轮番蹂躏这些传承千年的书画。但对他人在古物上乱涂乱画的行为,他却表现得异常难以容忍。1775年11月14日那天,乾隆帝乘坐辇舆到寿安宫探望皇太妃途经皇城西北角的中正殿时,忽然瞥见兵丁值班的拨房门上有刻画的痕迹。这个发现让皇帝记挂于心整整一天,第二天早朝过后,他立刻从乾清宫直接来到中正殿旁的兵丁拨房,仔细一看,门上果然有一块涂鸦刻画的痕迹,画的是一个围棋棋盘,约一尺见方,还题了八个字“静观而思,静悟而明”——见此涂鸦让乾隆帝勃然大怒:“禁宫乃前朝所留古物,载三百年之历史,岂能随意刻画!”

《乾隆王朝》(2003)剧照。

涂鸦刻画的肇事者很快被查到,乃是一名叫德庆的护卫。乾隆帝亲自下旨将德庆重笞革职,赶出皇宫,而他的一系列上司,从护军统领、值班护军章京、接班护军章京等多人,均被交由内务府分别议处。这场涂鸦案在乾隆帝的亲自关照下兴致勃勃地办了足足一个月才告一段落。

在多日之后的早朝上,乾隆帝又再度旧事重提:

“禁宫三百五十年有余,实为古物,理当关护,而德庆之流置古物于不顾,随意刻画污损,必当重惩。”

这番话听起来冠冕堂皇,仿佛乾隆帝乃是一位颇具超前意识的文物保护主义者,可以想见,如果那位在故宫御花园大铜缸上刻画桃心的家伙,被乾隆帝逮住,会是何等下场。然而,这番超前两百年的文物保护名言由乾隆帝口中说出来,多少令人有一种黑色幽默的讽刺感:只许皇帝给书画黥面,不许臣子在禁宫刻画。

乾隆在王羲之《快雪时晴帖》上的涂鸦。

但深入探查,就会发现乾隆帝在书画上大肆钤印题字的疯狂涂鸦行为,与他对禁宫涂鸦护军的严惩,出于同一种心态,那就是极度的自私之欲:无论是内府收藏的书画,还是皇宫禁地的一间小小的拨房,在他眼中,都是他的私人所有物,他才是唯一有权力涂鸦破坏的人,这是身为书画涂鸦破坏者与古物保护者的乾隆帝的两位一体,就像小狗通过撒尿确认自己的领地一样,尿液固然弄得它的领地臭气哄哄,而它也会对侵犯这个尿液包围领地的外来者狂吠乱咬。

古人的涂鸦成了文物,

不是今人涂鸦文物的借口

乾隆帝的心态尽管极端,但却活画出了在博物馆里随意涂鸦破坏者的共同心理——极端的自私。他们意识不到博物馆中陈列的文物是公共财产,是古人胼手胝足的创造、历经千载百劫保存至今的文明遗产,属于每一名参观者。他们在上面的刻画和标记,与古代那些在山岳中题字,在书画上钤印和题词的人在心态上别无二致。通过留下几点自己的痕迹来将其在心理上占为己有。他们不会想到自己自私自利一时兴起的涂鸦不仅给这些文物带来不可逆的损伤,更让后来的参观者不得不面对累累创痕再无法分享它破土而出时的模样。

当然,对于涂鸦,有一个狡诈的托词似乎特别有说服力。为什么古人涂鸦刻画就可以,今人就涂不得?毕竟,庞贝古城的那些涂鸦,都成了今天考古学家和历史学者研究古罗马日常生活最生动、最细致的史料。想想看,如果古罗马时代就禁止在墙壁上随处涂鸦,我们该如何获得这些珍贵生动的古人生活资料呢?

关于这个观点,历史学家大卫·罗温索在《伦敦泰晤士报》上发表的一篇文章颇值得体味:

“如果有一天早上,我发现古代门柱上刻着‘John Scott 1990’我会感到愤怒;如果我绕过门柱,在另一边看到刻着‘Iohan Scot 1790’,我会因这一发现而兴奋;如果我在一层又一层的油漆下面发现了‘Iohan Scotus MCCCXC(1392年的罗马数字)’我可能会在《泰晤士报》上新闻头条。”

《生命博物馆》(Museum Of Life 2010)画面。

罗温索认为19世纪是人们对古代遗址和现代涂鸦态度的转变之根本原因,虽然现代考古学和历史学的兴起,人们区分了古代与现代,并将古代产生的一切,包括涂鸦,都作为历史的一部分来看待。这个观点确实令人耳目一新,也颇为成理。但从另一个角度来说,难道20世纪初的涂鸦,比如一战时期战壕里士兵的涂鸦,就不是研究一战史的史料了吗?未来研究我们所生活的21世纪的日常生活,难道不也可以从厕所隔间里的涂鸦,来一窥日常生活的另一面吗?

因此,更确切的说法或许应该是,对于古代的涂鸦者们来说,他们并没有现代文物观念,他们涂鸦的地点,无论是街巷也好,寺庙也好,驿站也好,还是古塔也好,抑或是书画上,对于他们,这仅仅是日常生活中的一部分。那些被涂鸦遮盖的、破坏的信息对他们来说毫无意义。

《博物馆时光》(Museum Hours 2012)剧照。

而在今天,在博物馆中,那些被展出的文物,无论是一砖一瓦,还是一块土块,对今人来说,都蕴含着解读过去的符码——我们能够从中看出岁月流逝的痕迹,看到人类文明创造的点滴,并且意识到古人与今人在心灵上的隔膜与相通,这是他们留给我们后辈子孙唯一的东西——无论他们是有心还是无心,我们都只能有心地去欣赏它们、保藏它们,让我们同样有心的后代去继续传承它们。

最后的最后,或许应该对那位在一千年前地震灾害遗迹的土层上留下爱心符号的涂鸦者说上一句:炫耀爱情也要选对地方,你难道想让本就脆弱到不得不靠涂鸦文物来宣示的爱情,再遭受一场千年地震的震荡吗?

所以,如果爱,还是刻在某个铁板上吧,没准儿过了一千年挖出来,也会成为博物馆里的文物呢。

作者/李夏恩

编辑/罗东 张婷

校对/刘军