据北京师范大学地理科学学部官网消息,著名华裔地理学家段义孚(Yi-Fu Tuan)于美国中部时间8月10日上午逝世,享年92岁。他被认为是人文主义地理学(Humanist Geography)之父,蜚声于世界地理学界。

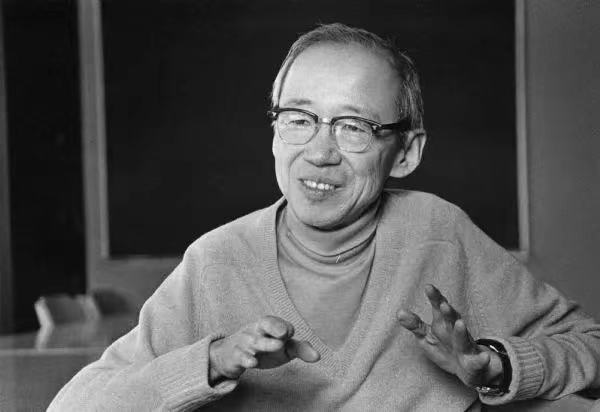

段义孚1930年生于天津,曾在伦敦大学学院学习,毕业于牛津大学,分别于1951年和1955年获得文学学士和文学硕士学位。此后,他前往美国,并于1957年在加州大学伯克利分校获得博士学位。1968年,段义孚成为明尼苏达大学全职教授,开始聚焦于人本主义的地理学研究。1985年,段义孚开始在威斯康辛大学麦迪逊分校担任地理学教授。

段义孚的学术生涯虽然从自然地理学起步,但其研究兴趣涵盖主题之广,跨越了哲学、心理学、人类学等多个学科。在他看来,自己专研的人文地理学传统最重要的学术关怀是“人类的关系”,而“如何创造一个充满意义的世界”也是他希望通过学术研究终生追问的话题,这种追问遍布于他的《恋地情结》《空间与地方》《浪漫地理学:追寻崇高景观》等著作中。

段义孚曾指出,这种人文主义的地理学传统为学界所忽视,恰恰是因为它对研究者提出了极为困难的要求,要求研究者们“面对最为厌恶的现实”。但人本主义地理学又是高度理想主义的,因为它聚焦于个体的经验,也强调文化的影响。

为表彰其为地理学界做出的贡献,1987年,美国地理学会授予段义孚库兰地理学奖章(Cullum Geographical Medal)。2012年,他又获得地理学领域的最高奖项沃特兰·吕徳奖(Vautrin Lud Prize)。评委会将其形象地称为地理学界中圣·埃克苏佩里笔下的“小王子”:“他用温和的文字将热衷于逻辑实证主义和基于量化的空间分析的一代地理学者吸引过来。他吸引那些心灵超越客观的论断,揭示了在传统社会科学模式中多层次的主观性,并且提醒大家批判地思考我们习以为常的思想和生活。”

段义孚的地理学研究始终将“人的体验”置于中心地位。这是一种“浪漫”的观点,在去年出版的中译本《浪漫地理学:追寻崇高景观》中,段义孚直言这种浪漫如今已被视为地理学的对立面。这种现代地理学提供了科学的实证方法,给世界提供了可靠而精确的解释,推动了文明的进步,却在这个过程里丢失了浪漫的价值。这种浪漫的激情曾存在于19世纪的地理学家身上,他们着眼于整体的地理单元,乃至地球本身,致力于展现处于时空中人们的愿望、恐惧、勇气与贪婪。他提醒我们,如果我们对“官僚式”的、细节精专的技术问题过于重视,有可能丧失对我们生存的地理空间真实的理解。以下内容经出版社授权摘编自《浪漫地理学》,有删改,小标题为摘编者所加。

《浪漫地理学》,作者:(美)段义孚 译者:陆小璇 ,译林出版社,2021年7月。

为何探险?“因为山在那里”

求索是浪漫的核心要素,但追寻的一定要是两极化价值。追名逐利,即便付出了沉重的代价,也不在浪漫之列。渴求生存也不算浪漫;因此,由于地理学和社会科学通常是关于生存之艺术,它们并不浪漫。事实,上述二者对浪漫这个名头避之不及。那么在地理学科中,像圣杯一样值得追寻的两极化价值是什么?其中一个是遥远而不可及的角落。探险家们(特别是那些特别出类拔萃者)的超凡脱俗达到了令人讶异的程度:他们渴求的既不是金钱回报,也不是名声威望,甚至也不是自己国家的声望。如果一定要说一个原因,他们会从个人或者科学的角度给出答案。在个人层面上,他们想体会类似险境生还的那种令人迷醉的感受。在科学层面上,他们想探寻自然最严酷的一面,坚信大自然最深的秘密就藏在那里——虽然有时候结果并不如其所愿。驱使他们的,还有什么呢?一抹神秘主义气息?何尝不可!毕竟,在被问及为什么攀登珠穆朗玛峰时,乔治·马洛里的回答充满了禅宗的意味:“因为山在那里。”

19世纪,地理学家同时也是探险家。他们的冒险故事令人激动不已,公众渴望读到他们所写的冒险经历。然而到了20世纪中叶,这种热望大大衰退了。探险家们依旧前往条件严苛的地方探险,也苦苦寻求科学奥秘的答案,但其壮举的光环逐渐黯淡了,因为其承载了经济上的考虑,比如是否能发现煤、石油或贵金属。在我们这个后宗教或后浪漫主义时代,鲜有事物——包括科学——不被质疑其真正目的是经济或政治考虑。

地理学家段义孚。

但我们有一个例外,那就是最高阶的自然科学。测量中微子行进速度的物理学家,探寻大爆炸前的宇宙奥秘的宇宙学家,在遥远的天文台观测消逝已久的星辰的天文学家……这些科学家并不是要通过自己的努力提高人们的生活水平,或者增强本国的军事力量,抑或使蕾切尔·卡森所说的“地球的绿色斗篷”重获新生。既然如此,为什么他们能坚持不懈并且乐此不疲?是基因使然,父母激励,还是启发式教育的结果?没有人知道真正的原因。我们能确定的是,与人之身体需求并存的,是人之精神需求——这些自然科学家所拥有的浪漫天性,为其精神世界带来满足感和成就感。

地理学家和充满幻想的科学家是截然不同的。地理学家讲求实际,脚踏实地,他们的研究对象是人类的栖居地。“家”是个关键概念,它是一个何等可爱和暖心的词汇啊!无论它是一幢房子,一个城镇,还是一颗星球,谁能够对家无动于衷?然而奇怪的是,地理学似乎在公众眼中缺乏魅力。在超市或机场,我们看不到地理杂志有售;当然了,《国家地理》杂志是个例外。我们的确会发现《国家地理》和《科学美国人》并排出售,但它们都被汹涌的时尚和人物类杂志淹没。尽管如此,《国家地理》为什么会是例外?为什么它到目前为止是最受欢迎的地理学出版物?答案是:它仍然延续着探索的传奇史。在人们熟稔陆地部分之后,《国家地理》转向了海洋,又从地球转向了其他行星和恒星。

然而,随着《国家地理》杂志大幅扩展涵盖领域,它对“地理学”中“地”的概念的滥用越发刺目。《国家地理》关注的不再是人类栖居的地球,这样的话,它继续被冠以“地理”的头衔是否合适呢?我认为还是合适的,只要我们把重心从“地球”转移到“家园”。人类的“家园”是什么?如果我们仅把自己看作是在生存压力下苦苦挣扎的生物,那么这个问题的答案是地球。但如果我们也把精神层面考虑进去,将其视为人的精髓所在,那么我相信,正如弗朗西斯·培根第一个指出的那样,为了避免幽闭恐惧症,人类也许需要将整个宇宙当成游乐场。

什么是一种浪漫的地理学?

若着眼于展开某种求索的人类个体,我们不难举例证明地理是浪漫的。但是如果以一个群体或社会为例,情况还是一样吗?答案是肯定的。为了说明这一点,我要回到我之前介绍过的两极化价值上。孤立的小群体和复杂的大社会之间的一个重要差别是,对于前者而言,两极化价值是固定的,而且更多是在一个可实现的层面上保持固定。以身体/精神这个两极化价值为例,比如对于哈特派信徒而言,身体与古希腊所崇尚的最健美的理想身体无关,精神与通才莱布尼兹所取得的成就毫无牵连。在此前提下,某个哈特派信徒不会去突破其自定义的文化极限而挑战和扩展自己在身体与精神上的能力。在复杂的大社会中,两极化价值的反差则更大;此外,它们并不固定,并且可以随着时间的流逝获得更丰富的内涵。在这样的社会中,有雄心的个体迎接从社会较低层向较高层奋进的挑战,在这一过程中从志趣相投之人那里获得支持帮助。他们一起工作,形成有创造力的单元,像酵母一样让整个社会发酵,使其达到更加复杂和伟大的阶段。

这种社会发展提升的案例佐证了“浪漫的崇高”(romantic sublime),因为除了非人力量的作用之外,推动这种转变的是各种各样的人类个体,他们的野心和奋争触发了社会提升过程中形形色色的事件,有仁爱亦有残忍,有高尚亦有无耻。更富有戏剧性的是,一个社会在发展到顶峰时总会在内外交困的情况下不可避免地走向衰落。

对于复杂的大社会(文明)而言,系统知识是一项伟大的成就。当然,系统知识可能相当枯燥。如今,越来越多的地理知识都是非常枯燥的。即便它不讨论资源和生计,而是围绕人类冲突展开论述,也很少能够打动读者。究其原因,对上述冲突的论述,有些属于当前流行的大师们——马克思主义者、女权主义者和解构主义者等——所强调的观点,因此对于普通读者而言过于学术、内向化或接近成见;有些则是属于当下社会关注或政治斗争的热点,所以新闻媒体已对其进行广泛报道,在读者看来必是似曾相识的。

《人文主义地理学:对于意义的个体追寻》作者: [美] 段义孚 译者: 宋秀葵 陈金凤 张盼盼 版本: 上海译文出版社 2020年5月

如果地理方面的著作在过去获得的关注更多,那并不是因为那时的地理学家更有天分。真正的原因是,地理学在当时是一个不够专业和学术的领域,因此无论是在内容还是风格方面,都没有什么是可以接受、什么是不可接受的严格规定。那时的地理学更像是业余人士的嗜好,他们受求知欲的驱使,而免于既定的研究计划和路径的束缚。这样的结果便是,那时的地理学著作更加文学化、富于想象力,且直面大众读者;但从消极方面来看,在这些著作中更容易出现与事实不符的论断和草率片面的结论,而且会不自觉地容纳一些道德主义和神学方面的内容。

纪录片《绿色星球》剧照。

在一个成年的业余爱好者(业余爱好者的英文amateur来自拉丁文amator,即爱人之意)的作品中,我们有时会感受到豪放之情,类似于小孩子的作品中常见的那种无拘无束。这不难理解,因为小孩子都是浪漫的,且富于大胆的想象力;当他们到了七八岁以后,随着对所在群体的话语模式和道德观念的适应,会逐渐失去这种特质。

老一辈和我们这代人的地理学作品之间的另一个区别是,前者着眼于地球上更大的地理单元,比如地球本身或其主要的板块。在本书第二章,我简要介绍了这种着眼于大尺度的地理作品是什么样的。我将其视为一种浪漫的地理学,因为它们反映了处于特定时间和地点的人们,展现了他们的愿望和恐惧、勇气和贪婪,尽管身处那时那地的人们对此是不自知的。现代的学术作品同样也是对人的反映,但它是对特定群体的反映,在某些情况下甚至仅仅是一个小圈子。这个圈子的成员,虽然对自己观点的重要性深信不疑,并且希望这些观点在更广泛的范围得到传播,但是由于采用了内行的深奥语汇而不得志。因此,其作品的影响力只能限于内部而不是发散到外部,这就是说,其作用是增强了群体内部的粘合力。

若没有倾听宇宙之音的耳朵,就难于取得真正优秀的科学成就

浪漫的地理学,请允许我再说一次,关注那些极端的两极化价值,以及那些富有挑战性的环境。这么做的好处在于,两极化价值观能够揭示出人类真实的恐惧与欲望,这是那些中庸的价值观或是和谐的小环境无法做到的。以热带雨林为例。发达国家目前把热带雨林看作一个丰富的生态系统、一个需要保护的无价资源。然而,从过去和当前的行动判断,人类出于需求或贪婪,从未把热带雨林当作需要保护的自然奇迹,而是当作需要征服的对象或是可被利用的资源。实际上,问题更加严重。因为无论何时何地,只要人类拥有了改变自然的技术,他们就会全然不顾对自然的敬畏去实施改变。有时候,这种敬畏反而成了掩饰和伪装,让人类带着良知去做恶事。

如果我的说法成立,那么人类与自然在根本上就是对立的。人类需要去改变一切能改变的。施加改变的方法最初是单纯的语言(如“伊甸园”),然后是语言加上工具(如“农场”);伴随工具能力的不断提高,它和语言共同制造出了终极产品,即“大都市”。

大都市是公然反自然的。在大都市,自然的地貌被强加上几何形式,自然的循环被逆转——植物在冬天而非夏天勃发,变夜为昼、变暗为明。由光所带来的转变又是什么呢?光不仅意味着闪亮耀眼的直观感受,也意味着智力与精神上的开化。从混沌自然到闪光城市的转变可谓是一种地理罗曼司,它因想象力和道德理想主义而产生,因愚蠢和贪婪而衰落;无论如何,结局是幸运的,因为这片人造之城是最能实现人类潜力的地方。

只有城市——而非乡村或自然环境——具有这种魔力。首先,作为人之为人的重要因素的语言,其种类、范围和深度只有在城市环境中——而非草垛间、溪水畔——才能充分体现。其次,在一个完美规划的城市中,我们仍然可以在公园或是屋顶农场体验自然之美;但是自然,却无法给我们提供体验城市之美的场所。自然的地貌尽管丰富,却展现着千篇一律的广阔,难以形成一个微缩城市供我们消遣。

《恋地情结》作者: [美] 段义孚 译者:志丞 、 刘苏版本: 商务印书馆 版本:2018年5月

向着高尚的目标努力不仅压力重重,而且难免有失败的可能。因此,停留或是回归到要求较低的层次是一种受欢迎的做法。其中一种形式即充满了温馨画面的、渊源已久的理想化农场:带着茅草屋顶的农舍,炉灶里的火光,现烤面包的香气,儿童的睡前故事以及成人们啜饮苹果酒时愉快的闲谈。这种描述乡村生活的陈词滥调,完全没有提及失去了现代化的公共设施之后,生活将会面临的困难与痛苦。但是,我们不难理解,为何那些荒漠冰原的开拓者,或是任何冒着生命危险去追寻不切实际的目标的人,会在脆弱的时刻,向往简单的家庭生活或是农场生活,并给那样的生活赋予浪漫的色彩。与之相比,那些在痛苦与压力之外产生的对乡村生活的向往与想象,则是虚幻的。

对于那些已经厌烦了在思想与精神的稀薄空气中生活的知识分子,沉湎于带着汗味的人类身体之美似乎更加有趣。詹姆斯·乔伊斯绝对是这么认为的。他的著作《尤利西斯》以单词“yes”结尾。但是这个“yes”,据他解释,象征着女性的阴部。就像其他现代主义者一样,乔伊斯鄙视浪漫,鄙视对高度的渴望,最重要的是,他鄙视通过精神的升华,从“低”向“高”进步的路径,即从柏拉图开始的西方道德家们一直标榜的升华之路。对于现代的世故之人与愤世嫉俗者,未经文明加工的生物生活——“低层次”的生活——才是一切真实幸福的来源。

乔伊斯和其他的现代主义者所言有理。就像希腊人说的,目标过高是一种傲慢。这样的目标经常导致错误或夸大妄想,进而将一个人或一个群体毁灭。回想一下美学家对优雅的推崇,一切都很美好,只是这样的追求让他们轻易去鄙视那些品位略低的人。就算些许傲慢是可以被接受的,优雅之人也应记得,过分强调精致意味着对生活的恐惧,因为生活本身就是混乱的。登山者的例子也很有代表性。登山者的冒险本身是无罪的,他们想要在山峰的壮美之中检验自身的坚忍之力。然而,对于那些生活在高山阴影之中、难以受到阳光照耀的广大人群来说,这同样也可被视作是在炫耀自身的优越性。

从群体层面来看,浪漫主义可能导致激进的民族主义,如同希特勒时代的德国。纳粹思想家是极端的浪漫主义者,试图构建一个适于真正的雅利安人的“千年帝国”,渴望同时拥有牢不可破的基于血统和地域的社区,以及无根的充满不朽建筑的闪亮城市。在希特勒的领导下,德国被夸张的演说和表演哄骗,比如火炬照明的大型游行,其冒险行为以灾难收场就不可避免了。全民参与的浪漫追求是非常可疑的。也许唯一不会危害自身和他人的强烈追求就是一个人对美德的追求;即使是这样,还是要避免把美德变作虚荣和错觉。从另一方面说,如果一个人一贯小心,永远在算计得失,他也就失去了动力和热情,也就无法成为一个完全鲜活的人。

纪录片《绿色星球》剧照。

浪漫的地理学并不是过时之物。地球上还有许多地方——比如说海洋——等待着地理学家去探索;而地球之外,还有其他我们知之甚少的行星和恒星。如果地理学家认同“家”里住的是广阔的人类精神而不是简单的人类身体,那么这些地方同样是他们研究的领域。从另一方面来说,如果“家”的概念如此宽泛,那么我们研究的或许就不仅仅是地理学而是宇宙学。实际上,任何超越了对地球的痴迷并开始欣赏天空、太阳和星星的文化——以及所有完成这一转变的文明——都默认了我们的家园不仅仅是地球而是整个宇宙。事实上,对于人类历史上的大多数人来说,地理学也是宇宙学。

最后,对于个体的地理学家和科学家来说,都有个关于“灵感”的问题。若是对家务的细节问题过分重视——我必须称其为“家园经济”——会使头脑中形成官僚式的框架。如此一来,地理学系将会变成社会经济学数据的收集分析办公室,而地理学家则会变成辩论当今社会意识形态的权威。家政学般的行事方式必须与浪漫且先验性的洞察力为伴——无论是像威廉·华兹华斯所说的“仿若那寄寓于落日灿烂余晖之中的、渗入万物魂灵的虚无缥缈”,还是如爱因斯坦说的“宇宙的音乐”(music of the spheres)。尽管“宇宙的音乐”这一古老的哲学概念在现代物理学中早已过时,爱因斯坦却重拾其重要性——若没有对超越人类身体感知的崇高的渴求,若没有倾听这宇宙之音的精神的耳朵,就难于取得真正优秀的科学成就。

原文作者/段义孚

摘编/刘亚光

编辑/袁春希

导语校对/陈荻雁