电影与历史之间,似乎与生俱来就有一种微妙而暧昧的关系。今天的我们似乎理所当然地可以用电影复原乃至重现历史的光泽,而历史中的人物也迫不及待地需要电影为自己的过去重审、辩护乃至申冤昭雪。电影带给我们的不仅是两个小时的视听享受,更在潜移默化中形塑着我们的集体记忆与对于历史的潜意识。历史在向前加速前进,而电影也是如此。当历史不再深邃,代替它完成震撼与启迪作用的往往是电影。1920年版的《西线无战事》与2022网飞版的《西线无战神》都改编自雷马克的小说,但是今天的我们对于一战的机枪与铁丝网却只有一种猎奇般的残忍。然而善忘的我们轻易地推开历史与记忆的沉重,却在电影院里面被一种历史的再现所俘获。

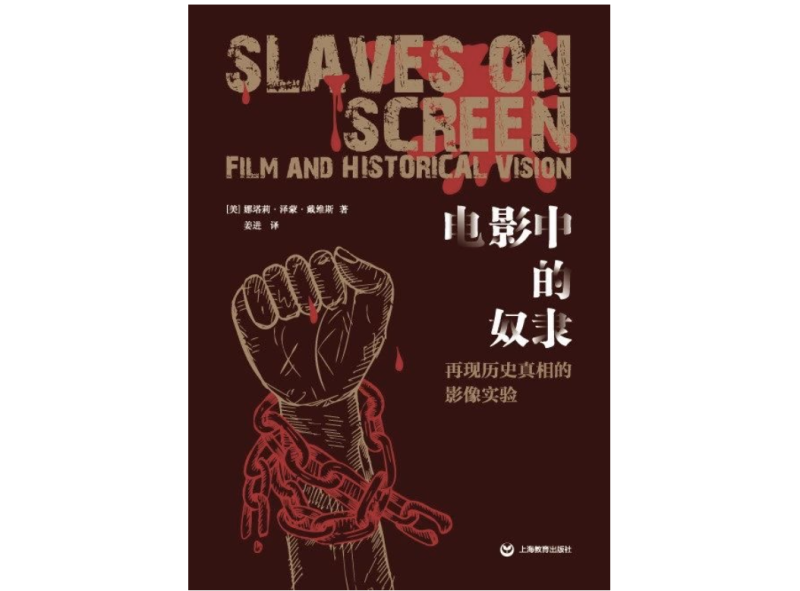

《电影中的奴隶》,[美]娜塔莉·泽蒙·戴维斯 著,姜进 译,上海教育出版社,2022年9月。

电影在另一方面,却是历史意识的复活。针对电影的争论,也正是不同的记忆与人群交锋的过程。电影可以再现一代人被隐藏的集体记忆,也可以转变我们对于过去的观念。当我们沉浸在《乱世佳人》中郝思嘉与白瑞德的爱情时,却刻意遗忘了电影内外美国残酷的种族主义的历史。而电影《霸王别姬》却能使我们在两个半小时之内,体验普通中国人在历史的漫长河道中跌宕起伏的人生。电影微妙地使我们与过去产生了联系,电影可以再现那些被宏大叙述所忽略的细节,也可以让那些被单一解释的历史一笔带过的人物,重新赋予他们人性和勇气的光辉。

历史学家娜塔莉·泽蒙·戴维斯(以下简称戴维斯)的著作《电影中的奴隶》,则从电影的角度出发,进行了一场思想的实验,探讨了电影是如何面对美国历史上的阴暗一面,奴隶制的历史。这位对电影颇感兴趣,并且亲自担任由自己改编的作品《马丁·盖尔归来》制片人的历史学家为我们解析出五部讲述奴隶制电影的真实与虚构,并复原制作组背后的集体心态和观念。面对残酷的奴隶制与历史的黑暗面,历史学家除了真实地传递出苦难本身之外似乎束手无策,然而电影工作者却能在虚构中实现缺位的正义。这似乎是对历史上的残酷年代所做的一种补偿。然而,更重要的是通过这些在今天颇为遥远的奴隶的故事,却不仅仅为观众带来一种虚伪的怜悯与“后见之明”般的优越感。戴维斯提醒西方的公众,奴隶制的土壤依旧在现代生活中存在。而对于电影工作者来说,还原历史的同时不应该忘记历史本身粗粝的触感,和进步所需要不断付出的行动与知识上的代价。而对于历史学家来说,无论他们的道德感与批判的激情来自何处,在倾注在历史上的对象之前,必须注意的是“可以评判,但必须首先要理解。”

与二十世纪跌宕起伏、充满波折与沉思的历史一样,历史学在二十世纪的发展在某种程度上也与它身后的时代背景产生了共鸣。十九世纪书写历史的历史学家们关注的是文明以及文明孕育、演化模式的规律,在民族国家兴起的年代,历史是一门统一的“科学”,关注的是人类现象的特性,以及尽可能展现出一个民族的灵魂。然而到了二十世纪,随着民主化与去殖民化的历程,以及社会科学和学科分类的发展,历史学发生了天翻地覆的变化:它记录的不再是政治精英书写的历史,以布罗代尔为首的年鉴学派试图建立起涵盖人类生活各个领域的“总体史”。

同样在左派史学批判的视角下,历史学开始反思之前的论述的基调,更多地介入到社会现实之中,于是我们发现,历史学者开始思考话语中的霸权与反抗,审视自身长久以来对中心与边缘的定义。在以往常见的通过史料重建事实之外,历史学家开始进入到心态、意识形态与话语的领域。然而,历史学不变的依旧是它作为人文学科的底色,修昔底德与勒高夫们面临的终究是同样的话题:经历了时间与人类情感沉淀的历史学,如何通过抽象的演绎与个体的经验,提炼出人类反复上演的悲喜剧?而面对历史学的人文特质逐渐受到社会科学和社会理论挑战,历史学家则尝试用自己的写作与思考,赋予自己的研究对象更深沉的价值关怀。

娜塔莉·泽蒙·戴维斯(Natalie Zemon Davis),当代著名历史学家,新文化史的代表人物,专长为欧洲近代早期历史研究,被誉为“当今在历史写作方面最具有创造力的人之一”。著有《马丁·盖尔归来》《档案中的虚构》《电影中的奴隶》等。

二十世纪七十年代以来,西方历史学界的“文化转向”则可以视作历史学家们对于以往历史的一次价值重估。按照历史学家凯伊·埃里克森的说法,以往的历史学是从“十二层楼上”俯瞰社会生命,那么新的历史学家则从望远镜改为使用显微镜。告别了布罗代尔等社会史取向的历史学者对结构和趋势以及图表、数据的痴迷,新一代的历史学家则更多地取法人类学家的方法与眼光。他们尝试用显微镜认真地观察一滴水,并从中折射出海洋的全景以及其背后丰富广袤的生态。他们对传统历史学中被视作边角料及政治精英的附庸倾注了人道的关怀与情感,同样附着在这群人身上的习俗、礼仪和语言,在文化史学者眼中,它们并不琐碎、乏味,相反有着不亚于政治、经济、社会史史料的价值。因为正是通过这些,打造了一幅所有人都被编织在其中的网络。

按照文化学者苏珊娜·布哈尔茨的总结:“各种流派的历史学、人类学似乎有个共同点,就是它们的兴趣都在于认识和研究处在时代演变中的人、人的经验和感知”,取法于人类学乃至文学理论的文化史不仅重新定义了历史的眼光和对于史料的判断,同样也使得身处历史激流中的我们去思考,“从民族国家拯救历史”之后,我们该如何思考历史的主角与写作历史的单位。写作普通人的历史也许并非是由于他曾经在某个瞬间的判断和选择改变了历史的转向,更重要的是这种微观的视角代表着某种历史的日常与常态。也正是这种普通人生活的常态的真实,用历史学家的眼光与民族志式的“深描”,剥去了权力的粉饰和话语的垄断。历史学不再有概括与归纳人类经验的雄心壮志,它们要表现的是差异,尤其是讲述每个人群无可替代的经验。

电影《马丁·盖尔归来》剧照。

娜塔莉·泽曼·戴维斯正是新文化史与微观史写作中不能绕过与忽视的名字。无论是对于早期现代法国社会关系、宗教仪式以及工人运动的研究,还是作为新文化史研究经典的《马丁·盖尔归来》以及《档案中的虚构》《边缘女人》。我们可以看到一位历史学者不断质疑、挑战与前进的轨迹。在马丁·盖尔传奇性的故事之中,我们看到了16世纪法国南部社会的社会结构、司法体系以及精神世界。而在伴随着哈桑·瓦桑的漫游中,我们追随这位才华横溢但是命途多舛的外交官,得知基督教世界与穆斯林世界是如何在中世纪跨过文化与政治的鸿沟进行跨文化交际。在《档案中的虚构》中,戴维斯又依靠历史学家对于史料的直觉,挑战历史文本与虚构文本的界限,那些中世纪的陈情书与赦罪文书,其实如同一个个密码,戴维斯从中发现普通人“编故事”的技巧,而这些技巧背后其实是超越阶级与语言的共同心理与文化符号。

也由于这些伟大与前卫的尝试,戴维斯成功地使得新文化史成为新一代历史学家的典范抑或说,戴维斯的尝试彻底扭转了我们进入历史的路径与心理。人们习惯了历史的宏伟以及单一性的描述,那种历史尝试塑造我们的集体心理与认同。那么戴维斯则尝试把历史变成复数的、嘈杂的、没有终点的历史。在戴维斯的历史中,她试图让作为读者的我们和她一起找到探索历史的乐趣。我们也有幸伴随着戴维斯的指引,领略到宏大叙述之下普通人的命运起伏和个体的历史场景,其实随时有着不同的选择与可能。

然而当我们以一个普通人的身份去看待戴维斯的写作与思考时,我们也许不难理解她作为历史学家的热情。这位历史学者在学术生涯开始之前,就有着浓厚的公共热情。对于她而言,写作与研究不应该只是一种智识与炫耀广博的游戏,而类似于一场抢救“边缘人”的工作——把那些工人、妇女、犹太人、非裔美国人重新带回人们的视野之中。而这位历史学者在现实中,也一再用自己的行动提醒着人们,历史与现实并非全然分裂。她的社会与政治良知不仅在于麦卡锡主义的反抗,参加反对伊拉克战争集体的签名,帮助巴勒斯坦人重建家园,还在于她对于历史学近乎虔诚的信仰和写作——在历史中寻找多元与纷争,让那些被遗忘的人群发出不可取代的声音。

电影打造的记忆之场

新京报:历史学家和他们的作品往往形塑了公众们对于历史的集体记忆。然而艺术家对于现实政治和历史的反映,其实也具有类似的作用。电影艺术家的作用可能更为突出,因为电影的视觉冲击和体验更为震撼。正如我们想起南北战争会自然想起电影《乱世佳人》,想起集中营会想起电影《辛德勒的名单》。在你看来,在大众记忆方面,历史学家与导演是不是扮演着类似的角色?

戴维斯:大众对历史的看法可以通过很多渠道形成,比如关于历史的书籍、课堂上的历史研究、历史人物的纪念碑,关于过去的口头故事以及历史电影和戏剧。因此,历史学家和导演确实可以在塑造大众记忆方面发挥类似的作用。

电影《怒海断潮》剧照。

问题是他们如何发挥这一作用。我希望导演在设计电影时能认真对待历史学家的标准:他们会寻找历史证据帮助他们塑造电影叙事,比如求教于专业历史学家,以便尽可能真实地反映过去的历史证据。一个有天赋和负责任的导演应该能够做到这一点,而不会破坏生动的电影叙述的可能性。

新京报:不同于场景宏大,聚焦于历史上的重要事件的历史电影。在《电影中的奴隶》一书中,你所关注的案例大多数是关于个体在历史情境下不可替代的生命体验。这其实也让读者联想到人类学中的“深描”的概念。也许电影并不能完全还原历史现场,但是我们能否通过电影让读者在情感中“再现”历史中人的体验?

戴维斯:是的,电影正是适合这种形式的叙述和再现。它专注于表情、动作和亲密的互动,而这些在历史文本中可能更难捕捉到。其次,人们希望导演和演员通过历史阅读和探究为自己做好准备:比如说,通过使用过去的图像以及过去的严肃的虚构资料。电影有着微观史的某些优势,能够展现具体的细节,它会迫使你想象事实是如何发生的。

新京报:历史与虚构也许并不存在一条泾渭分明的界限。正如你在《档案中的虚构》中所证明的,不同身份与阶层的人,也会根据自己的需要,在赦罪书中进行“虚构”。对于电影来说,也是如此。也许今天的我们会不由自主地把当代的道德观念和伦理上的拷问带入到电影中的历史场景,我们甚至会期待电影中的历史人物会成为“我们”的一部分。(就像电影《怒海断潮》中的人们,实现了现实中不曾得到的正义一样。)正如你所言,“历史应当让过去成为过去”。但是我们又该如何看待历史所反映的当下?

戴维斯:当代人的关注可以通过两种不同的方式被带入历史电影。如果当代关注的问题和我们在历史电影中所表现的那个时代的人们所关注的问题一样,那么电影就被允许这样展示。如果它是一个历史学家关注的特殊时期,并且与电影的主题有某种关联,那么它可以通过一个电影的特殊设计被引入:例如,突然打破叙事的时间段,展示与电影制片人或例如与电影中的演员有某种联系的图像。然后再转回到电影本身的时间框架。

《档案中的虚构》,[美]娜塔莉·戴维斯 著,饶佳荣 、陈瑶 译,北京大学出版社,2015年6月。

另一种可能性是在电影的结尾处插入字幕和图像,从而增加有关今天的信息。事实上,在电影的最后一幕,甚至在字幕之后,经常可以看到对电影故事的一些更新。另一种可能性是在电影的结尾处插入文字和图像,从而增加有关今天的信息。事实上在今天,很多电影的最后一幕,甚至在字幕结束之后,经常可以看到对电影背景故事的一些更新。

新京报:2022年6月,美国知名影视流媒体平台HBO Max宣布,下架奥斯卡经典影片《乱世佳人》。平台称,这部1939年公映的影片是“时代产物”,片中刻画了“种族歧视”,这在“当年是错误的,现在也是错误的”。也许我们不得不承认,许多经典作品都不自觉地带有种族色彩,都是某个特定时代的产物。它们忽视了奴隶制的残酷,固化了对有色人种的偏见。在今天,我们应该如何看待这些作品。当我们正视这些污点时,是否会帮助我们去理解这一段复杂的历史?

费雯丽和哈蒂·梅丹尼尔均因在《乱世佳人》中的出色表演斩获奥斯卡奖。

戴维斯:像《乱世佳人》这样的电影是其时代的产物,或者说是产物之一,因为当时已经有类似W·E·B·杜波依斯这样的黑人学者对南北战争和重建时期采取了非常不同的历史方法。观赏这类电影的关键是要给它们一个适当的历史框架。历史学家需要研究它们,评估它们在电影制作史上的重要性,以及在塑造美国人对待历史观念上的重要性,让人们认识到种族主义在历史上的存在。人们可以了解历史背景之后研究《乱世佳人》这样的电影。

电影的道义与责任

新京报:《电影中的奴隶》中你关注的是古罗马的角斗士、逃脱的黑奴以及反叛的黑人领袖。和你之前的作品一样,你依旧是聚焦西方文明之外的边缘群体。也许他们的故事,是以政治经济为主轴的历史学主流叙事很少提及的。你对边缘人群长久持续的兴趣,是不是也在试图以他们的视角来弥补历史学叙述的缺失?对于今天的历史研究者来说,面对历史上被忽略与遗忘的群体,是不是也需要重新思考自己叙述的坐标?

戴维斯:我不知道我是否会用 "边缘化 "这个词来描述我作为一个历史学家所关注的人。在我早期对欧洲历史的研究中,我专注于那些不属于上流社会的人,即那些所谓的 "下层人",也就是劳动人民,包括工匠和农民。在1950年代和60年代,他们的故事很少被历史学家讲述,我当然也因此而转向他们。在1970年代,我开始更细致地研究妇女的历史,特别是那些底层妇女,比如从事手工业的妇女、作为农民的妇女以及她们的家庭。在这里,我也和其他学者一起工作,以填补一个空白。

电影《斯巴达克斯》(1960)剧照。

我在研究殖民地环境下的欧洲妇女的过程中,我转向了欧洲以外的区域,比如在北美或加勒比海的殖民地。我想了解从欧洲以外的角度看世界的情况,并将他们和他们的声音融入欧洲人的视角。当我转向伊斯兰世界的研究时,是通过一个人物,即16世纪的哈桑·瓦桑。因为他自己也在 “两个不同的世界之间”,也就是说,他亲身经历了欧洲和北非的生活和文化。我在这里的选择部分是基于我所掌握的语言工具,我希望在此将中世纪/早期现代伊斯兰教的历史融入早期现代的大叙事中——将其从集中在西方的叙事中扩大。

今天的历史研究者也应该寻找在所有历史叙述中被忽视的群体吗?当然应该这样!关于恢复、寻找原住民的历史的工作,在今天似乎变得格外重要。然而,当下的问题是,这些历史属于谁?一些原住民社区声称他们应该亲自讲述自己的故事,可以理解的是,他们反感非原住民学者对其进行重新表述,因为非原住民学者在过去经常忽视并歪曲他们的故事。在我自己看来,我们应该认真对待这一警告,但我们不应该把历史研究和写作仅仅限制在写自己和自己的社区。每个社区都有权利讲述自己的故事,没有谁具有天生的垄断权。我们应该研究我们族群和社区的历史,但也应该研究其他人的历史。让我们彼此共享历史,当然如果有必要的话,不同立场的学者可以互相辩论。

新京报:奴隶制是美国历史中不得不面对的部分,随着20世纪60年代以来民权运动的兴起,越来越多的历史学家开始聚焦黑人的历史,不仅是黑人受难的历史,还有他们做出的反抗。然而奴隶制是美国早期建国史的重要部分,而且在美国的建国时刻,奴隶制也就是悬而不决并引起长久争议的话题。也许曾经作为历史神话的历史人物(无论是托马斯·杰斐逊还是罗伯特·李)都势必要经过重新的评价。许多历史学家认为,必须打破这些偶像,才能使大众理解到美国社会中存在的结构性不平等。在你看来,历史学家应该如何面对美国种种不光彩的历史,而大众又应该如何看待诸如奴隶制、种族隔离类似的过去?

戴维斯:奴隶制在18和19世纪是一种广泛的制度和社会关系,在世界许多地方,包括非洲本身,都在实行。美洲的奴隶制有一个特别残酷的特点,它开始于非洲境内的绑架和跨越大西洋的残酷和高死亡率的长途运输。美国的奴隶制度和政治应该由历史学家按照当时的实践和理解来叙述。这意味着说出奴隶们自己的声音:他们自身被奴役的经历,他们对奴役的不同态度,他们对奴役的反抗。历史学家不需要用当下自己的声音来代替来自过去的批评的声音。研究者需要谨慎而广泛地选择这些声音,让受难者讲述自己的故事。

电影《杰斐逊之恋》,讲述了美国建国国父杰斐逊与黑人女性萨莉·海明斯的地下恋情。而这段恋爱也使得杰斐逊晚年积极从事废奴运动。

至于揭示杰斐逊等美国国父对奴隶制的态度——实际上是他们自己的奴役做法,这是历史学家的分内职责。然而,真实的情况是,奴役的理由是与18世纪和19世纪初的启蒙运动中的平等观念同时提出来的,理解这一点的关键是种族主义。在白人人口中广泛传播的种族主义态度使他们能够将人类区分为不同的等级类别。在这种情况下,令人印象深刻的发展是废奴运动的出现,虽然进展缓慢,但终于产生了影响。今天的世界仍然需要这种工作,因为奴隶制的根源仍然存在。

历史学如何改变现实?

新京报:长久以来你都是一位介入公共生活的知识分子,无论是中学时代对麦卡锡主义的抗议,20世纪70年代对美国民权运动的参与,以及对伊拉克战争的抗议。在你看来,历史写作是不是也具有某种公共性质,它在提醒我们历史中存在的种种不公正和被刻意忽略的群体?而这种政治意识又该如何与历史学追求客观和科学性的立场结合?

戴维斯:不公正的问题在所有的历史调查中都会出现,但历史学家的首要角色是发现和描述在他们所写的时期和地点是如何看待公正和缺乏公正的--并在他们自己的文本中清楚地描述,并提供证据。

在这样的历史写作中,历史学家不需要采取正式的立场(尽管他们可以在其他地方这样做,比如在意见确凿的建议中,或在自己作品的序言和结论中)。我通常把批判性的社会思想留给我的历史对象:让他们在自己的时代进行批判,而我就可以自然而然地引用他们的观点。

新京报:你最为被中国读者熟知的作品是《马丁·盖尔归来》以及《行者诡道》,这两部作品也被视作微观史写作的典范。然而如何选择微观史的研究对象其实有着很大的争议。马丁·盖尔的个人经历有着很强的故事性,并且可以得到丰富的史料进行佐证。但是也有历史学者认为,这种带有传奇色彩的经历并非具有普遍性。真正应该选择的,是那些普通的芸芸众生,以他们作为案例,去理解整个时代。你如何看待这两种观点,微观史对于历史学家来说为什么重要?

戴维斯:要深入了解历史,没有唯一正确的方法。如果一个人想用诸多案例来写一部广泛的社会、经济、文化史,如果他能找到自己需要的资料,那么他将事半功倍。但是一个人所描写的人群大部分是文盲,没有语言记载,比如中世纪的农民,那么可能非常困难。因此,当历史学者遇到像马丁·盖尔和他的家庭这样的题材时,有关于他自己和他的村庄及家庭的不寻常的证据,历史学者就会把它用上。我们可以从他的生活和家庭中具有代表性的东西中找出他的案例的与众不同之处。这就是档案研究的意义所在! 为了记录马丁·盖尔周围的生活,看看什么是 "典型",你需要更进一步检查史料。

2013年,奥巴马授予娜塔莉·泽曼·戴维斯国家人文奖章。

至于像哈桑·瓦桑这样的人物,我选择他不是因为他是一个典型或特征人物。相反,他的生活有很多不寻常之处。我感兴趣的是,他是一个 “介于两个世界之间 ”的人,一个经历过两种截然不同的文化环境的人,而且他还写了关于这个问题的文章,他为今天的我们留下了属于他的叙述,针对这些史料,我们还有很多工作值得警醒。

新京报:在《行者诡道》和《边缘女人》中你都对跨越不同文明和信仰之间的人有着深厚的兴趣。也许对于你之前研究的欧洲社会史领域来说,进入一个全新的领域不仅意味着史料和解读上的挑战,还有思考世界与周边的思维方式的转变。在你看来,去理解不同时代的边缘群体最大的挑战在哪里?而理解这种边缘性,是否有助于我们理解今天的世界?

戴维斯:进入一个新的研究领域,探索一个很少被研究的人群的历史——或者至少是一个对我来说很陌生的人群——对我来说是一个双重挑战。首先是在该时间段和地点使用的语言。在这里,当我自己没有这些语言时,我只选择了有足够翻译资料的人和地方。在特殊情况下,我会求教于译者。以某种方式从原始资料中获取信息一直是我的核心工作。

新京报:历史学的核心是叙事,但正是这种多样性和歧义性,使得历史学一直在艺术与科学之间摇摆。后现代史学家海登·怀特甚至激进地声称:历史只能想象,永远无法体验。在历史学的叙事转向(The Revival of Narrative),历史学更多地追求一种文化与语言学视角下的解释,而不再是一个完整的叙事。你如何看海登·怀特的判断,我们是否应该期待某种叙事史的复兴?

戴维斯:海登·怀特是他那个时代的先驱,他呼吁我们注意赋予历史著作的文学形式,以及它如何影响历史叙述——除了所使用的来源或历史学家的分析模式之外。我认为他的工作对历史写作的特点产生了影响。海登•怀特和其他人在指出历史学行文中若干影响我们叙事的文学特性方面,给我们很大的教益。

《行者诡道》,[美]娜塔莉·泽蒙·戴维斯 著,周兵 译,北京大学出版社,2018年11月。

然而,作为对于历史著作意义的一种总体性的看法,他的立场有其局限性,因为他忽略了历史学家所作出的努力以及他们在为自己的论点作出论证时所遵循的证据规则。海登·怀特专注于历史学家所采用的文学体裁问题,而没有考虑到历史写作中所发展起来的文字写作的成规。比如什么时候历史学家在做判断,什么时候在辨析、铺陈史料,何时在展开多元观点。在我看来,这两种东西是同时在起着作用的。至于叙事性历史,它从来没有死过,而且仍然像以前一样强大。

新京报:你一直是美国历史学激进派的代表,你通过对女性主义的视角,对边缘群体的关注,以及关注文化与认同的方法论作为自己鲜明风格的符号。如果说在你的年代,你所批评与反叛的是兰克式的实证史学,以及以军事和外交作为重心的历史写作方式。那么你更希望年轻的历史学家在哪些方面比之以往可以有所突破?

戴维斯:我希望年轻一代的历史学家更深入地发展全球史领域和环境史领域,事实上,他们已经这么做了。我希望他们能找到很好的方法,将微观历史的最佳特征与那些以更大的背景书写的历史结合起来。

注:封面图片为电影《为奴十二年》剧照。

采写 朱天元

编辑 朱天元

校对 贾宁